Période : Moyen-âge central, XIIIe siècle, XIXe.

Auteur : Aimé-Martin (1782,1847)

Titre : une branche d’Armes

Ouvrage : Jongleurs & Trouvères, d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Achille Jubinal, 1835.

Bonjour à tous,

Le chevalier, par Aimé-Martin

Honneur au chevalier qui s’arme pour la France !

Dans les champs de l’honneur il reçut la naissance;

Bercé dans un écu, dans un casque allaité,

Déchirant des lions le flanc ensanglanté,

Il marche sans repos où la gloire l’appelle.

A l’aspect du combat son visage étincelle.

L’amour arme son bras, et l’honneur le conduit.

Il paraît : tout frissonne ; il combat, tout s’enfuit.

Au sein de la tempête étendu sur la terre,

Il dort paisiblement au fracas du tonnerre;

Et lorsque la poussière, en épais tourbillons,

Cache des ennemis les sanglants bataillons,

Lui seul les voit encore et s’élance avec joie,

Semblable à l’aigle altier qui découvre sa proie,

Et qui, dans sa fureur, plongeant du haut des cieux,

La frappe, la saisit, la déchire à nos yeux.

Les montagnes, les bois et les mers orageuses,

Des Sarrasins vaincus les rives malheureuses,

Ont retenti souvent du bruit de ses exploits.

Il venge la faiblesse, il protège les rois.

Vingt troupes de guerriers devant lui dispersées,

Les coursiers effrayés, les armes fracassées

Comblent tous les désirs de son cœur belliqueux;

Et voilà ses plaisirs, ses fêtes et ses jeux.

Vieux-Français, Français moderne

Le difficile exercice de l’adaptation

Après avoir décrypté le texte médiéval dans notre article précédent, vous en reconnaîtrez sans peine la marque. Bien sûr, comme le veut l’exercice, l’imitation ne colle pas tout à fait à l’original. Outre le passage du vieux-français au français moderne, Aimé-Martin a décidé de donner un visage aux ennemis de notre chevalier qui n’en avaient pas dans la branche d’armes. Il en a fait également le protecteur des rois et des faibles, devoir dont la poésie du XIIIe avait aussi exempté notre guerrier. Et pour finir et au passage, il a ajouté une petite couche sur la défense de la nation qui n’était pas non plus au rang des préoccupations de notre poète médiéval, mais qui, on le sait, occupait bien plus les esprits des historiens et des auteurs du XIXe.

Pour le reste, autant le dire, l’exercice d’adapter véritablement le vieux-français des fabliaux en français moderne (entendons dans une vraie poésie remaniée, ambitieuse, etc…), est à peu près du niveau de la course à pied au milieu d’un champ de peaux de bananes. Les auteurs qui s’y sont essayés, l’ont fait souvent à leur frais et, ils ont, en général, trouvé en face d’eux, au moins un médiéviste, un romaniste ou un amateur de vieux-français et de poésie ancienne, pour leur signifier qu’ils auraient mieux fait de se passer du dérangement. De fait et sauf rares exceptions, en matière médiévale, la création ex nihilo semble bien mieux payante que l’imitation ou l’adaptation.

Après avoir cité la poésie de notre auteur « moderne », le texte médiéval était donc repris, dans son entier, par le Lieutenant-Colonel, dans une note qu’il concluait de la façon suivante : « Malgré la barbarie du langage, l’original est bien supérieur, comme feu et comme énergie, à la pâle imitation d’Aimé-Martin. » (sic) Avec le recul, la remarque est d’autant plus drôle que le docte critique parlait alors de « barbarie du langage » à propos de la poésie du XIIIe s et de son vieux français, ce qui dénote tout de même d’une dépréciation certaine. Pour autant, il n’apprécia guère, non plus, les effets de style de l’imitateur, qu’il exécuta en règle et pour l’occasion, dans la pénombre d’un pied de page.

« La poésie du passé »

A la décharge de Louis Aimé-Martin, le texte original possède, il est vrai, une force brute et évocatrice que nous avions déjà souligné, mais à laquelle il faut sans doute ajouter une sorte d’aura de mystère qui entoure presque de facto la langue du moyen-âge central. Pour être aux origines de notre langage et pour nombre de ceux qui en sont curieux ou friands, le vieux-français emporte indéniablement une sorte de charge émotionnelle intrinsèque qu’une adaptation perd presque fatalement en route. Pour éclairer tout cela, on pourra encore se reporter à quelques belles analyses de Michel Zink. Dans un article de 2008, l’académicien médiéviste nous parlait, en effet, d’un autre phénomène qui vient s’ajouter à cette fascination. Sans doute un peu narcissique, c’est celui qui nous fait quelquefois aimer la poésie médiévale autant pour son mystère que pour le sentiment (souvent bien présomptueux) que nous retirons en prétendant la décrypter, d’en être un peu les co-créateurs ou les révélateurs : une forme de jubilation (illusoire par endroits) digne d’un Champollion, l’impression d’un secret partagé qu’une adaptation moderne serait condamnée à trahir et à éventer. (voir « Pourquoi lire la poésie du Passé ? » Michel Zink, le genre humain 2008, n47, au seuil, consultable en ligne ici).

Dans la veine des romantiques

Quoiqu’il en soit et pour faire justice tout de même à cette version d’Aimé-Martin qui n’a finalement que le malheur d’être une version deux, elle connut tout de même ses heures de gloire dans le courant du XIXe siècle et on la trouvait reprise dans des éditions variées dont notamment une anthologie (fleur de poésie française des 17e, 18e, et 19e siècle, G Engelberts Gerrits).

Dans la mouvance des romantiques, ce proche de Lamartine a-t-il, avec ce texte, participé de l’élan qui se tournait alors vers les rives lointaines du moyen-âge et entraînait les auteurs français des XVIIIe et XIXe siècles, à y puiser leur inspiration pour le réinventer sous un jour nouveau ? Sans doute. A quelques pas de là, l’encre des plus belles pages ou poésies d’Hugo sur le monde médiéval n’étaient pas encore sèches (voir Histoire de la Ballade médiévale du moyen-âge central au XIXe siècle).

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-Age sous toutes ses formes.

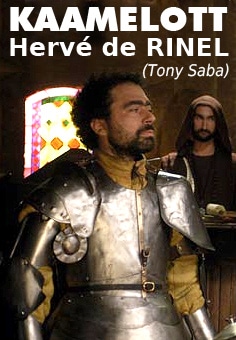

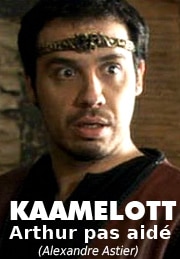

a deuxième nouveauté est un autre épisode à la façon d’Alexandre Astier. Il met cette fois en scène les deux enchanteurs du château : le célèbre Merlin (Jacques Chambon à l’écran) et le nettement moins célèbre Elias de Kelliwic’h (Bruno Fontaine), dit « le fourbe ». Ce dernier est, en effet, nouveau dans le corpus des légendes arthuriennes et a été crée de toutes pièces par l’auteur de la série télévisée, sans doute pour venir soutenir la nullité affligeante de son Merlin qui est un contre-pied total de celui que nous vante en principe les légendes.

a deuxième nouveauté est un autre épisode à la façon d’Alexandre Astier. Il met cette fois en scène les deux enchanteurs du château : le célèbre Merlin (Jacques Chambon à l’écran) et le nettement moins célèbre Elias de Kelliwic’h (Bruno Fontaine), dit « le fourbe ». Ce dernier est, en effet, nouveau dans le corpus des légendes arthuriennes et a été crée de toutes pièces par l’auteur de la série télévisée, sans doute pour venir soutenir la nullité affligeante de son Merlin qui est un contre-pied total de celui que nous vante en principe les légendes. Pris dans une compétition totalement illégale, au grand désavantage de Merlin, les deux enchanteurs n’en finissent pas de se chamailler, donnant lieu à quelques épisodes originaux savoureux. En voici donc un qui nous donne l’occasion de retrouver un peu ces deux personnages de Kaamelott. Il est totalement inédit. Encore une fois, c’est une forme de clin d’oeil à l’auteur et aux fans de la série pour patienter un peu en attendant le retour du roi.

Pris dans une compétition totalement illégale, au grand désavantage de Merlin, les deux enchanteurs n’en finissent pas de se chamailler, donnant lieu à quelques épisodes originaux savoureux. En voici donc un qui nous donne l’occasion de retrouver un peu ces deux personnages de Kaamelott. Il est totalement inédit. Encore une fois, c’est une forme de clin d’oeil à l’auteur et aux fans de la série pour patienter un peu en attendant le retour du roi.

ncore une fois, dans la série originale Kaamelott, il s’agit d’humour à propos du moyen-âge, et même plutôt d’humour tout court mais pas du tout d’humour médiéval. L’ambition n’est pas là et l’écriture, au contraire, est résolument moderne. Si le moyen-âge ne s’y réduit pas non plus qu’à une toile de fond, il

ncore une fois, dans la série originale Kaamelott, il s’agit d’humour à propos du moyen-âge, et même plutôt d’humour tout court mais pas du tout d’humour médiéval. L’ambition n’est pas là et l’écriture, au contraire, est résolument moderne. Si le moyen-âge ne s’y réduit pas non plus qu’à une toile de fond, il