Période : moyen-âge tardif

Titre : « Ballade des povres housseurs »

Auteur : « Corpus » François Villon

(1431- ?1463)

Bonjour à tous,

Rien n’établit pourtant, de manière certaine, la paternité de ce texte à Villon et il y a eu, pour cet auteur comme tant d’autres un effet de corpus et d’assimilation assez commun au moyen-âge et qui, à l’évidence persiste encore en ces débuts de renaissance où la notion « d’auteur » était en cours de formation ou de définition. Du reste, l’anthologie sus-mentionnée ne signe aucun des textes qu’elle mentionne du nom de leurs auteurs.

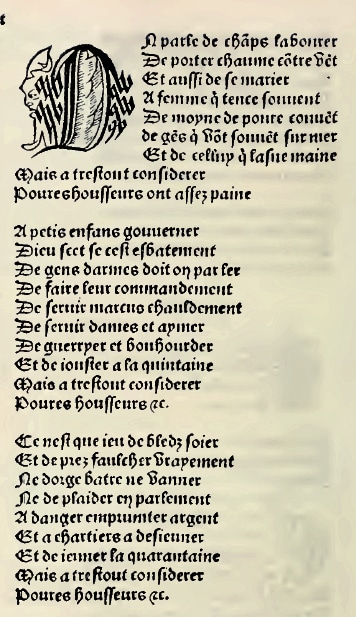

La Ballade des povres housseurs

On parle des champs labourer,

De porter chaulme contre vent,

Et aussi de se marier

A femme qui tance souvent;

De moyne de povre couvent,

De gens qui vont souvent sur mer;

De ceulx qui vont les bleds semer,

Et de celluy qui l’asne maine;

Mais, à trestout considérer,

Povres housseurs ont assez peine.

A petis enfans gouverner,

Dieu sçait se c’est esbatement !

De gens d’armes doit-on parler?

De faire leur commandement?

De servir Malchus chauldement?

De servir dames et aymer?

De guerrier et bouhourder (1)

Et de jouster à la quintaine (2)?

Mais, à trestout considérer,

Povres housseurs ont assez peine.

Ce n’est que jeu de bled soyer,

Et de prez iaukher, vrayement;

Ne d’orge battre, ne vanner,

Ne de plaider en Parlement;

A danger emprunter argent;

A maignans leurs poisles mener;

Et à charretiers desjeuner,

Et de jeusner la quarantaine;

Mais, à trestout considérer,

Povres housseurs ont assez peine.

1. Bouhourder : guerroyer & jouter. On retrouve ici l’origine du mot Béhourd.

2. Quintaine : mannequin d’entraînement pour les chevaliers.

Qui sont ou que sont ces pauvres housseurs?

A la première lecture, le texte semble plutôt compassionnel. Il s’adresse à des « housseurs » que l’on devine pauvres et miséreux. Qui sont-ils vraiment ? L’interprétation a varié relativement d’un éditeur de Villon dans le courant du XIXe siècle.

Randle Cotgrave, un anglophone du XVIIe

au secours du français Classique

En réalité, il semble qu’aucun de ces éditeurs ou auteurs n’aient vu juste. Celui qui emportera l’adhésion du plus grand nombre, en tout cas, sera un lexicologue anglais du nom de Randle Cotgrave, dans son dictionnaire français anglais du tout début du XVIIe siècle : A Dictionarie of the French and English Tongues Londres, 1611. Il faut dire que l’ouvrage réalisé avec beaucoup de soin et d’application, fait encore référence tant pour les anglophones ou les personnes désireuses d’apprendre l’anglais que pour les amateurs avides de percer les mystères des textes classiques.

Ainsi, Cotgrave traduira housseur par balayeur ou ramoneur. Certains dictionnaires plus récents d’ancien français suivront d’ailleurs son exemple (c’est le cas notamment du Dictionnaire Godefroy version courte de 1901 ) et « housser » s’y verra encore rapproché, entre autre définition, à l’action de « frotter, nettoyer, balayer ». On trouvera encore houssoir défini comme un balai ou encore un balai de plume pour épousseter.

Dans certains dictionnaires, quand il s’agit de ramoner on parlera plus spécifiquement de « housseurs de cheminée » dans d’autres cas, le housseur tout court pourra désigner l’un ou l’autre indifféremment. Une farce du début du XVIe, nommée la farce du ramoneur utilisera d’ailleurs le terme de « housseur » à plusieurs reprises pour désigner le ramoneur et sur la foi de cet farce, la revue critique d’histoire et de littérature du XIXe tranchera d’ailleurs en faveur des ramoneurs plutôt que des balayeurs, pour ce qui est de cette ballade.

Balayeur ou Ramoneur ?

Un peu plus qu’une légère nuance.

De balayer à ramoner, la nuance est légère me direz-vous ? Elle ne l’est, en réalité, qu’en apparence pour plusieurs raisons. La première est évidente, il ne s’agit pas tout à fait du même métier.

La corporation ou le « métier » de balayeur nous est décrit relativement précisément dans le Tableau de Paris, ouvrage de la fin du XVIIIe, publié par Louis-Sébastien Mercier. La « profession » y est dépeinte de manière tout à fait poignante. A l’évidence les pauvres miséreux qui se chargent de nettoyer les rues au petit matin en retirent à peine de quoi survivre. et sont en plus brimés dans leur tâche par ceux qui les encadrent. En voici un extrait pour vous permettre d’en juger :

Le Tableau de Paris – Louis-Sébastien Mercier

En réalité, une autre nuance de taille se niche encore entre les deux professions, au niveau de l’analyse littéraire et textuelle. Elle réside dans le double sens du vocabulaire autour du ramonage, que notre époque a d’ailleurs conservé mais dont le métier du balayeur n’a pas hérité: l’action de « ramoner » au sens figuré, soit de trousser une dame ou de la contenter était déjà source de beaucoup d’amusement au XVe et XVIe siècles.

Ballade compassionnelle

ou ballade triviale et polissonne?

De fait, si le sens de housseur était bien ici ramoneur et non pas balayeur, au vue de la popularité de cette analogie déjà dans le courant du XVe siècle, dont la farce sus-mentionnée use abondamment, la ballade du jour prendrait d’emblée des dehors bien plus grivois. Arthur Piaget archiviste et historien suisse de la fin du XIXe n’en doutait pas, quant à lui, un seul instant, puisque il écrivit même dans la Revue Romania de 1892 de cette ballade « qu’elle roulait sur une équivoque obscène » (Remarques sur Villon, à propos de l’édition de M. A. Longnon, Persée). Même si cela ne pouvait suffire à établir que François Villon en avait été l’auteur, ceci explique d’autant plus qu’on ait pu la lui prêter, lui dont l’humour « grivois » et à double-sens n’étaient jamais en reste.

Alors comment trancher ? Au siècle de la farce du ramoneur, il se pourrait bien que cette ballade aux dehors joliment compassionnels qui tirerait presque une larme au premier regard si l’on n’allait chercher plus loin, soit un prétexte voilé à la farce et la grivoiserie. Le doute reste encore permis et chacun se fera son idée avec tous les éléments en sa possession. Bien que ne cachant pas, ici, nos penchants pour une certaine littérature médiévale satirique, il faut bien avouer que la peinture sociale d’un petit peuple oublié de Paris nous paraissait largement plus séduisante par sa profondeur.

En vous souhaitant une excellente journée !

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

ur les lieux même d’une des plus grandes batailles de la guerre de cent ans, dans le Pas-De-Calais et à Azincourt se tient un centre historique et un musée qui commémore la célèbre date de 1415. Il vous y est proposé de partir à la découverte du champ de

ur les lieux même d’une des plus grandes batailles de la guerre de cent ans, dans le Pas-De-Calais et à Azincourt se tient un centre historique et un musée qui commémore la célèbre date de 1415. Il vous y est proposé de partir à la découverte du champ de

ême si elle est clairement osée, nous ne résistons pas au plaisir de poster cette poésie grivoise de Clément Marot. Ames sensibles s’abstenir donc, épigramme polisson au programme aujourd’hui.

ême si elle est clairement osée, nous ne résistons pas au plaisir de poster cette poésie grivoise de Clément Marot. Ames sensibles s’abstenir donc, épigramme polisson au programme aujourd’hui.

ien loin de ces considérations morales et sociologiques, Marot revisite ici le genre de la pastourelle et notamment le devenu très classique jeu de Robin et Marion, à sa façon, c’est à dire avec causticité et sans retenue dans un épigramme tout en grivoiserie qui nous montre jusqu’où son humour peut s’aventurer.

ien loin de ces considérations morales et sociologiques, Marot revisite ici le genre de la pastourelle et notamment le devenu très classique jeu de Robin et Marion, à sa façon, c’est à dire avec causticité et sans retenue dans un épigramme tout en grivoiserie qui nous montre jusqu’où son humour peut s’aventurer.

oilà un peu de musique d’inspiration médiévale aujourd’hui avec une nouvelle pièce revisitée par la formation

oilà un peu de musique d’inspiration médiévale aujourd’hui avec une nouvelle pièce revisitée par la formation  ormé dans les années 90, le quatuor suédois ne légua à la postérité qu’un seul album, mêlant partitions en provenance du moyen-âge et variations improvisées en s’inspirant du Jazz fusion. La pièce du jour « Rókatánc » ou la danse du renard serait une pièce traditionnelle profane d’origine hongroise, demeurée anonyme.

ormé dans les années 90, le quatuor suédois ne légua à la postérité qu’un seul album, mêlant partitions en provenance du moyen-âge et variations improvisées en s’inspirant du Jazz fusion. La pièce du jour « Rókatánc » ou la danse du renard serait une pièce traditionnelle profane d’origine hongroise, demeurée anonyme.