Période : Moyen Âge fantastique, gothique

XVIIIe, IXe, XXe siècle.

Auteur : Victor Hugo (1802-1885), odes et ballades (1828)

Titre : La fiancée du timbalier

Interprètes : Malicorne

Extrait de l’album : Malicorne 4 « Nous sommes chanteurs de sornettes », 1977 (Sony Music)

Bonjour à tous,

En réalité, du point de vue de sa datation, cette chanson n’a absolument rien de médiéval puisque son texte remonte aux années 1828. Outre qu’elle demeure fort agréable à écouter – la belle voix de Gabriel Yacoub se coulant toujours parfaitement dans ce style de texte – elle permet aussi de mieux illustrer le procédé littéraire par lequel Victor Hugo crée une facture et une ambiance médiévale sur une toile de fond historique qui pourtant ne l’est pas. Loin des grandes guerres et échauffourées du moyen-âge, cette ballade a, en effet, pour contexte la bataille de Prague de 1757 qui, pendant la guerre de sept ans, opposa violemment les prussiens aux autrichiens. Elle fut d’ailleurs l’une des plus meurtrières du XVIIIe siècle avec plusieurs dizaines des milliers d’hommes tués ou blessés de chaque bord.

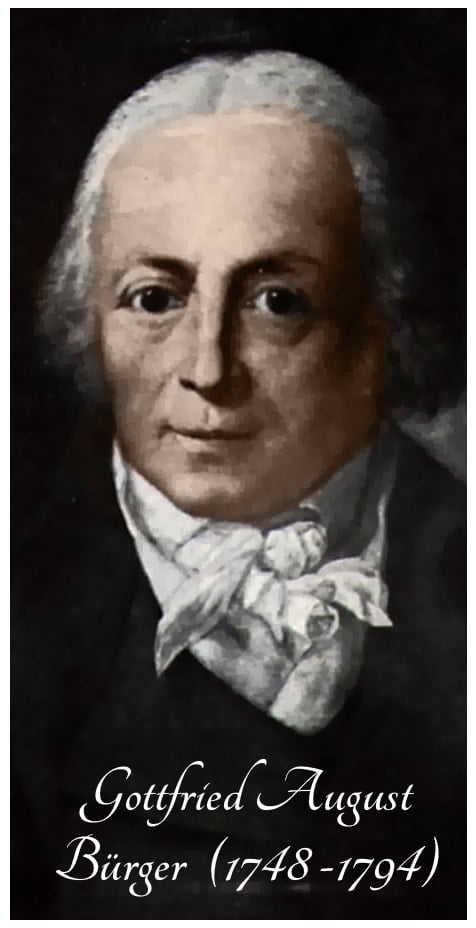

Cette ballade dramatique et romantique de Victor Hugo se situe dans le contexte de cette bataille, au retour des troupes et il nous conte les déboires d’une jeune fille attendant son bien-aimé, parti au combat. En s’apercevant qu’il ne reviendra pas, elle mourra sur le coup. Il n’est donc pas question de récit historique et on s’inscrit ici clairement dans l’univers de la fiction et même du conte. Sur sa toile de fond autant que sur le récit, cette poésie a été directement inspirée à Hugo par le poète allemand Gottfried August Bürger (1748-1794), auteur romantique que l’on crédite d’avoir été, dans le courant du XVIIIe siècle, l’un des pionniers de ces nouvelles « ballades » d’inspiration médiévale.

Lénore, une ballade fantastique et gothique du Gottfried August Bürger

En 1774, cet auteur, célèbre par ailleurs pour son adaptation ou même, peut-on dire pour sa réécriture en allemand des Fabuleuses Aventures du Légendaire Baron de Munchhausen (que Terry Gilliam porta à l’écran). publia, dans un magazine allemand, une ballade romantique ayant pour titre Lénore et qui fit date.

Voici quelques courts extraits de cette ballade de Bürgen, tirés d’une adaptation française versifiée de 1854.; elle ne peut certainement pas rendre totalement justice à l’original, mais elle nous permet au moins de l’approcher :

D’un songe affreux Lénore poursuivie

Au point du jour se réveilla soudain.

« Mon cher Wilhelm, as-tu perdu la vie ?

Es-tu parjure ou te verrai-je enfin ? »

Sous Frédéric il partit pour l’armée,

Et combattit à Prague en bon hussard :

Mais depuis lors sa jeune bien-aimée

Ne reçut plus de lettres de sa part.

Les troupes sont de retour, l’amant de la jeune fille n’en fait pas partie et elle s’effondre, comprenant qu’elle l’a perdu.

… La mère accourt et vers elle s’élance :

« Que vois-je ? ô Dieu ! Qu’as-tu, ma chère enfant ?

Viens dans mes bras, parle avec confiance,

Dis-moi ton mal : je t’écoute en tremblant »

– Oh ! c’en est fait ; tout est perdu, ma mère !

Tout est perdu ! Hélas ! Wilhem est mort !

Il n’est plus rien qui m’attache à la terre:

Dieu, sans pitié, m’abandonne à mon sort !

… Oh ! C’en ait fait! Wilhem est mort, ma mère !

Il est perdu, oui, perdu sans retour :

Il n’est pour moi plus de bonheur sur terre !

Pourquoi faut-il qu’on m’est donné le jour ?

Mort ! Frappe-moi, brise mon existence,

Et qu’à jamais mon nom soit oublié !

Jouis, ô Dieu! Jouis de ma souffrance,

Puisque pour moi tu n’as pas de pitié.

Suite à ce « vœu », le fiancé viendra bientôt chercher la jeune fille à la nuit. Toute à sa joie, la belle tardera à comprendre que sous le visage de son amant, c’est en réalité la mort qui est venue la prendre pour la guider jusqu’à sa perte et réaliser son vœu. Sans se révéler, la Camarde fardé et en armure de chevalier l’amènera sur sa monture, à travers la campagne et jusqu’au lit nuptial (le tombeau), dans un voyage gothique et fantastique qu’on imaginerait avoir tout à fait sa place dans l’univers d’un Tim Burton :

Vois-tu vois-tu l’étrange phénomène ?

Au clair de lune, on aperçoit là-bas

Sous le gibet la gent aérienne* (les noirs corbeaux),

Qui danse en rond et qui prend ses ébats.

« Ah ! ça, venez et suivez-nous, canailles !

Je vous voir décorer notre bal;

Vous ouvrirez la danse à nos fiançailles,

Et nous suivrez jusqu’au lit nuptial!

Bürger, Lénore – 1774 – Traduction française de 1854

Thème du blasphème qui prend un tour fantastique avec cette mort invoquée sans y penser vraiment et qui répond à l’invitation de la jeune fille, thème aussi de la mort et de l’érotisme avec ce lit nuptial devenu le tombeau des amants, thème romantique bien sûr des amants unis dans leur fin, le tout dans un univers gothique et une imagerie macabre qui renvoient à des origines clairement médiévales, cette ballade de Bürger fut traduite maintes fois dans d’autres langues et inspira de nombreux auteurs hors de l’Allemagne mais également d’autres artistes comme le peintre Ary Scheffer, considéré comme un des maîtres de la peinture romantique (voir tableau ci-dessus).

Dans son approche du récit, Victor Hugo a, quant à lui, plutôt choisi de se centrer sur le long défilé des troupes, en utilisant un grand renfort d’images et de vocables évocateurs pour nous immerger dans une ambiance médiévale prégnante. En modifiant le déroulement de l’histoire, il privilégie l’attente, l’espoir et met aussi le suspense en exergue. Le thème du blasphème, comme celui du macabre et de l’épopée nocturne et gothique sont, de fait, évacués de sa version (il aura l’occasion d’y revenir dans d’autres textes). L’idée romantique et peut-être aussi, finalement, fantastique, résidera ici dans le trépas soudain de la jeune fille, incapable de survivre à la disparition de son amant.

La chanson de Malicorne inspirée par Hugo

Chanson tirée de l’album Malicorne 4

Daté de 1977, le très réussi et salué album studio Malicorne 4 présentait des chansons traditionnelles françaises revisitées à la manière folk, celtique et « rock-progressif » du groupe. Dans ce corpus, la chanson La fiancée du timbalier (joueur de timbales) était d’ailleurs la seule qui soit

.

D’autres versions vinyle devenues collectors et plus onéreuses peuvent également être débusquées (en voici une disponible au moment de cet article: Malicorne Vol.4 format Vynile )

Concernant cette poésie de Victor Hugo, le compositeur et pianiste Camille Saint-Saëns l’avait lui-même mise en musique dans le courant du XIXe siècle, avec une version pour piano et également une version pour piano/chant nettement plus lyrique (voir partition sur archive.org).

La fiancée du timbalier de Victor Hugo

ballade du XIXe aux couleurs médiévales

Monseigneur le duc de Bretagne

A, pour les combats meurtriers,

Convoqué de Nantes à Mortagne,

Dans la plaine et sur la montagne,

L’arrière-ban de ses guerriers.

Ce sont des barons dont les armes

Ornent des forts ceints d’un fossé ;

Des preux vieillis dans les alarmes,

Des écuyers, des hommes d’armes ;

L’un d’entre eux est mon fiancé.

Il est parti pour l’Aquitaine

Comme timbalier, et pourtant

On le prend pour un capitaine,

Rien qu’à voir sa mine hautaine,

Et son pourpoint, d’or éclatant !

Depuis ce jour, l’effroi m’agite.

J’ai dit, joignant son sort au mien :

– Ma patronne, sainte Brigitte,

Pour que jamais il ne le quitte,

Surveillez son ange gardien ! –

J’ai dit à notre abbé : – Messire,

Priez bien pour tous nos soldats ! –

Et, comme on sait qu’il le désire,

J’ai brûlé trois cierges de cire

Sur la châsse de saint Gildas.

À Notre-Dame de Lorette

J’ai promis, dans mon noir chagrin,

D’attacher sur ma gorgerette,

Fermée à la vue indiscrète,

Les coquilles du pèlerin.

Il n’a pu, par d’amoureux gages,

Absent, consoler mes foyers ;

Pour porter les tendres messages,

La vassale n’a point de pages,

Le vassal n’a pas d’écuyers.

Il doit aujourd’hui de la guerre

Revenir avec monseigneur ;

Ce n’est plus un amant vulgaire ;

Je lève un front baissé naguère,

Et mon orgueil est du bonheur !

Le duc triomphant nous rapporte

Son drapeau dans les camps froissé ;

Venez tous sous la vieille porte

Voir passer la brillante escorte,

Et le prince, et mon fiancé !

Venez voir pour ce jour de fête

Son cheval caparaçonné,

Qui sous son poids hennit, s’arrête,

Et marche en secouant la tête,

De plumes rouges couronné !

Mes soeurs, à vous parer si lentes,

Venez voir près de mon vainqueur

Ces timbales étincelantes

Qui sous sa main toujours tremblantes,

Sonnent, et font bondir le coeur !

Venez surtout le voir lui-même

Sous le manteau que j’ai brodé.

Qu’il sera beau ! c’est lui que j’aime !

Il porte comme un diadème

Son casque, de crins inondé !

L’Égyptienne sacrilège,

M’attirant derrière un pilier,

M’a dit hier (Dieu nous protège !)

Qu’à la fanfare du cortège

Il manquerait un timbalier.

Mais j’ai tant prié, que j’espère !

Quoique, me montrant de la main

Un sépulcre, son noir repaire,

La vieille aux regards de vipère

M’ait dit : – Je t’attends là demain !

Volons ! plus de noires pensées !

Ce sont les tambours que j’entends.

Voici les dames entassées,

Les tentes de pourpre dressées,

Les fleurs, et les drapeaux flottants.

Sur deux rangs le cortège ondoie :

D’abord, les piquiers aux pas lourds ;

Puis, sous l’étendard qu’on déploie,

Les barons, en robe de soie,

Avec leurs toques de velours.

Voici les chasubles des prêtres ;

Les hérauts sur un blanc coursier.

Tous, en souvenir des ancêtres,

Portent l’écusson de leurs maîtres,

Peint sur leur corselet d’acier.

Admirez l’armure persane

Des templiers, craints de l’enfer ;

Et, sous la longue pertuisane,

Les archers venus de Lausanne,

Vêtus de buffle, armés de fer.

Le duc n’est pas loin : ses bannières

Flottent parmi les chevaliers ;

Quelques enseignes prisonnières,

Honteuses, passent les dernières…

Mes soeurs ! voici les timbaliers !… «

Elle dit, et sa vue errante

Plonge, hélas ! dans les rangs pressés ;

Puis, dans la foule indifférente,

Elle tomba, froide et mourante…

Les timbaliers étaient passés.

Une belle journée à tous et une bonne écoute !

Frédéric EFFE

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

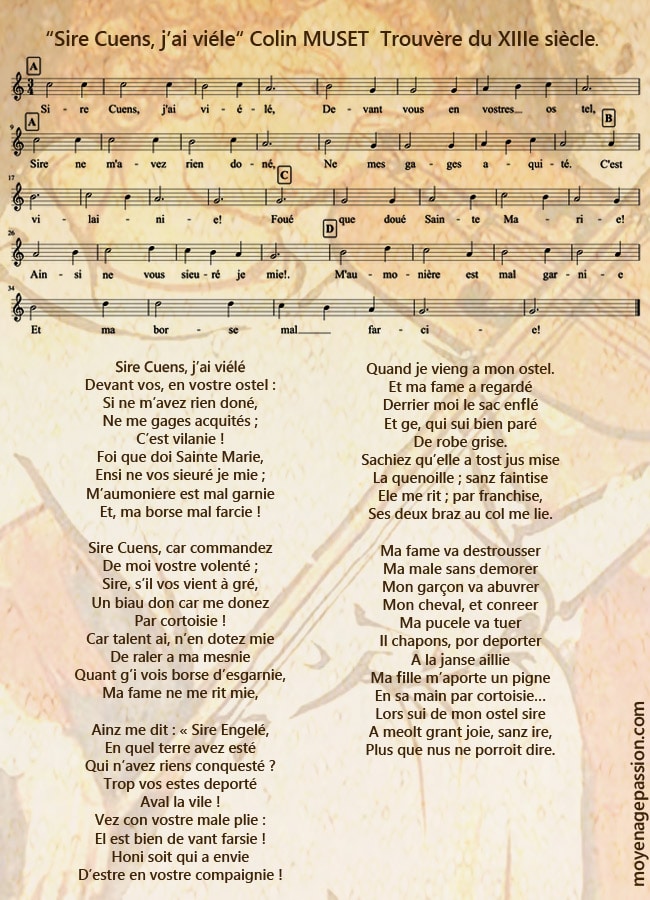

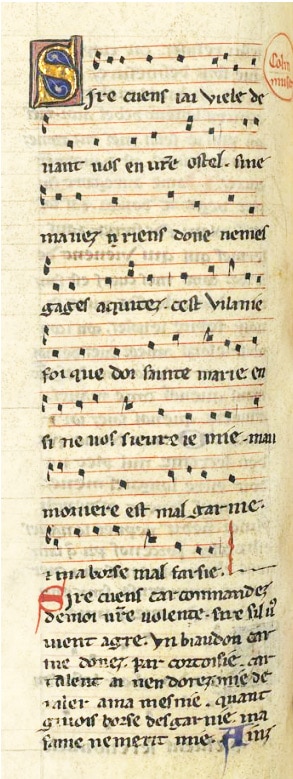

ous partons aujourd’hui aux abords du XIIIe siècle pour parler d’un trouvère célèbre du nom de Colin Muset: portrait, détails sur l’homme et sur l’oeuvre donc et, bien sûr, présentation d’une de ses chansons pour compléter le tableau.

ous partons aujourd’hui aux abords du XIIIe siècle pour parler d’un trouvère célèbre du nom de Colin Muset: portrait, détails sur l’homme et sur l’oeuvre donc et, bien sûr, présentation d’une de ses chansons pour compléter le tableau.

n ne peut pas s’empêcher de trouver, dans cette chanson de Colin Muset sur les déboires de l’activité de trouvère, quelques similitudes avec certaines complaintes de Rutebeuf, sur le fond au moins en tout cas. L’humour est à l’évidence présent, et il faut bien avouer que l’interprétation de la pièce du jour le renforce encore, mais au delà, le texte met en scène ce fameux « je » poétique dont nous avions déjà parlé avec Rutebeuf

n ne peut pas s’empêcher de trouver, dans cette chanson de Colin Muset sur les déboires de l’activité de trouvère, quelques similitudes avec certaines complaintes de Rutebeuf, sur le fond au moins en tout cas. L’humour est à l’évidence présent, et il faut bien avouer que l’interprétation de la pièce du jour le renforce encore, mais au delà, le texte met en scène ce fameux « je » poétique dont nous avions déjà parlé avec Rutebeuf

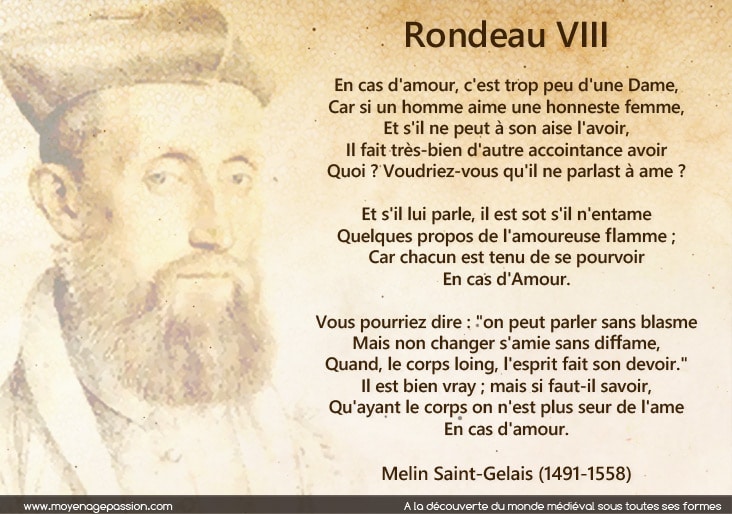

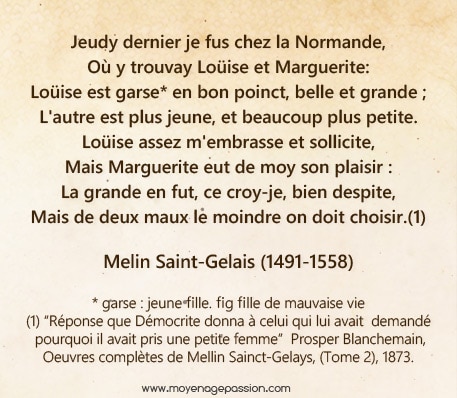

l’ambition littéraire, au sérieux et quelquefois, il faut bien le dire, une certaine pédanterie des certains auteurs de la pléiade, le XVIe siècle oppose aussi une poésie légère de divertissement, gaillarde même quelquefois, et un verbe mis au service de l’esprit et de l’amusement de cour. Même s’ils ont fait quelques émules, Clément Marot et Melin de Saint Gelais en sont sans doute les auteurs les plus représentatifs et assurément les plus talentueux.

l’ambition littéraire, au sérieux et quelquefois, il faut bien le dire, une certaine pédanterie des certains auteurs de la pléiade, le XVIe siècle oppose aussi une poésie légère de divertissement, gaillarde même quelquefois, et un verbe mis au service de l’esprit et de l’amusement de cour. Même s’ils ont fait quelques émules, Clément Marot et Melin de Saint Gelais en sont sans doute les auteurs les plus représentatifs et assurément les plus talentueux.

ssues d’un programme, devenu lui-même historique puisqu’il date de 1953, voici donc un peu plus de vingt minutes en compagnie de Melin Saint Gelays et de sa poésie renaissante. Produite par l’acteur et homme de théâtre Marcel Lupovici, l’émission était alors présentée par le poète Pierre Emmanuel (Noël Mathieu). On reconnaîtra sans peine, les intonations et les voix d’époque, et à travers le court portrait de l’auteur du XVIe, on remarquera aussi la qualité du français : soigné, appliqué et très écrit.

ssues d’un programme, devenu lui-même historique puisqu’il date de 1953, voici donc un peu plus de vingt minutes en compagnie de Melin Saint Gelays et de sa poésie renaissante. Produite par l’acteur et homme de théâtre Marcel Lupovici, l’émission était alors présentée par le poète Pierre Emmanuel (Noël Mathieu). On reconnaîtra sans peine, les intonations et les voix d’époque, et à travers le court portrait de l’auteur du XVIe, on remarquera aussi la qualité du français : soigné, appliqué et très écrit.

oici, pour aujourd’hui, une nouvelle fable médiévale à la façon d’Eustache Deschamps. Comme on le verra, elle n’est pas sans rappeler

oici, pour aujourd’hui, une nouvelle fable médiévale à la façon d’Eustache Deschamps. Comme on le verra, elle n’est pas sans rappeler