Sujet : musique, poésie, chanson médiévale, troubadours, occitan, langue occitane, langue d’oc, amour courtois, courtoisie

Période : Moyen Âge central, XIIe, XIIIe siècle

Auteur : Peire Vidal (? 1150- ?1210)

Titre : Anc no mori per amor ni per al

Interprètes : Constantinople, Anne Azéma

Album : Li tans nouveaus (2003)

Bonjour à tous,

Aujourd’hui, nous partons au XIIe siècle, à la rencontre du troubadour languedocien Peire Vidal et d’une de ses chansons. Comme on le verra, cette pièce s’épanche du côté des désillusions courtoises et le poète occitan nous gratifiera de ses déconvenues face à l’intransigeance de sa dame. A la fin de sa poésie, il passera à tout à fait autre chose avec une référence à la croisade qui prendra même clairement la forme d’un appel.

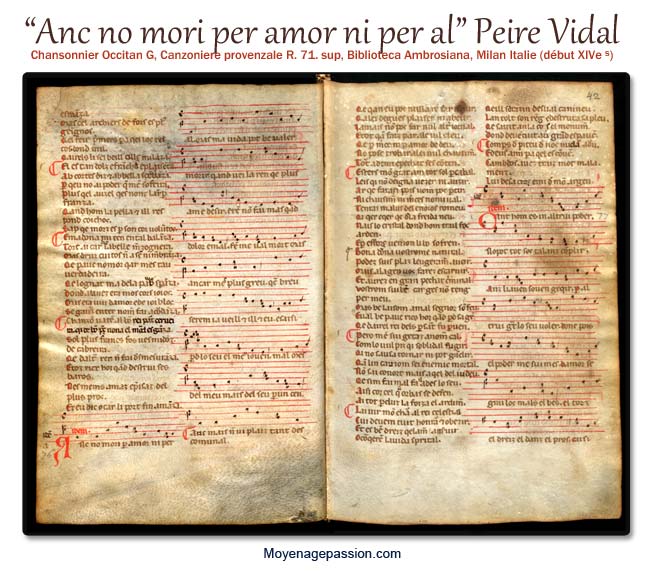

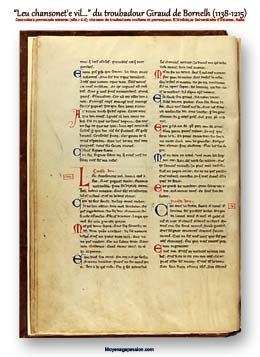

Le chansonnier Occitan G

Du point de vue des sources, on trouve cette chanson médiévale de Peire Vidal dans un nombre important de manuscrits et chansonniers anciens. Pour en choisir un dont nous n’avons pas encore parlé, nous citerons le Chansonnier occitan G. Cet ouvrage, annoté musicalement et daté des débuts du XIVe siècle, contient pas moins de 202 pièces occitanes médiévales. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque Ambrosiana de Milan, sous l’appellation de Canzoniere provenzale R 71 sup. Voici les pages de ce manuscrit correspondant à la chanson de Peire Vidal que nous vous présentons aujourd’hui.

Pour la retranscription de cette poésie en graphie moderne, nous nous appuyons, en majeure partie, sur l’ouvrage Les Poésies de Peire Vidal de Joseph Anglade (chez Honoré Champion, en 1913). Notez que le chansonnier occitan G a également été retranscrit dans son entier par le romaniste italien Giulio Bertoni en 1912, chez Dresden et sous le titre : Il canzoniere provenzale della Biblioteca Ambrosiana R. 71. sup.

Pour nous accompagner dans la découverte de cette pièce de Peire Vidal, nous partirons à la rencontre de l’Ensemble Constantinople qui s’était adjoint, pour l’occasion, la voix de Anne Azéma.

L’Ensemble Constantinople

Formé à l’aube des l’années 2000 par deux frères iraniens résidents au Québec depuis leur adolescence, l’ensemble Constantinople explore un terrain musical et sonore tout à fait original. Depuis leur premiers pas, Kiya et Ziya Tabassian se sont entourés de nombreuses collaborations pour produire un répertoire coloré et même quelquefois « fusion » qui puise son inspiration, à la fois, sur les rives anciennes des civilisations orientales et méditerranéennes, mais aussi dans leurs racines plus traditionnelles : musiques de Grèce, d’Andalousie, mémoires juives et séfarades ou chrétiennes de l’Espagne ancienne, mélodies persanes, tribut aux frasques renaissantes ou au monde de l’Europe médiévale, leur discographie s’est étoffée d’une quinzaine d’albums entre poésie, explorations, échanges et dialogues culturels.

Avec des concerts donnés dans plus de 25 pays, l’Ensemble Constantinople à gardé le goût du voyage et du lointain Québec qui l’a déjà reconnu et primé, ses musiques sont revenues, par les courants océaniques et la magie de la circulation culturelle, jusqu’aux rives de l’Europe. En cherchant un peu sur youtube, vous constaterez que la formation partage généreusement certaines de ses productions, à travers sa propre chaîne. Entre autres morceaux de choix et hors des temps médiévaux qui nous les ramènent ici, vous les trouverez en compagnie de Ablaye Cissoko, de sa Kora et de sa voix envoûtante pour des pièces à la signature unique. Vous pouvez également suivre la formation sur son site web officiel. De notre côté, nous reviendrons à notre période d’élection, le Moyen Âge, et à l’album dont est issue la chanson occitane du jour.

L’album : Li Tans Nouveaus

Sorti en 2003, l’album Li Tans Nouveaux voyait les deux frères musiciens s’associer à d’autres grands noms de la scène médiévale dont la célèbre soprano Anne Azéma.

Avec 12 pièces pour un temps d’écoute légèrement supérieur à 65 minutes, cette sélection partait à la conquête de la poésie courtoise des XIIe et XIIIe siècles et du goût de cette dernière pour le « renouvel » et le printemps. Temps nouveaux, temps de l’amour, on y retrouvera des trouvères comme des troubadours : le Chastelain de Coucy, Guiot de Dijon, Gonthier de Soignies, mais encore quelques pièces dansées de l’Italie ou de l’Angleterre médiévales du temps des Estampies et des Trotto(s). Pour clore le tableau, ajoutons encore deux interludes instrumentaux de Guy Ross et deux belles chansons de Peire Vidal (dont celle du jour) servies toutes deux par la voix de Anne Azéma. On trouve encore des exemplaires de cet album (édité chez Atma classique) à la vente. Voici un lien utile pour plus d’informations : Li Tans Nouveaus de l’Ensemble Constantinople

Musiciens présents sur cet album : Kiya Tabassian (cithare), Anne Azéma (voix), Guy Ross (luth, oud, harpe), Isabelle Marchand (violon), Matthew Jennejohn (flûtes à bec ), Ziya Tabassian (tombak, dayereh, percussion).

Anc no mori per amor de Peire Vidal

de l’occitan médiéval au français moderne

NB : pour la traduction et à l’habitude, elle s’inspire, en partie, de celle de Joseph Anglade, mais aussi de recherches plus personnelles en Occitan médiéval ou d’autres traductions comparées. Elle n’a pas la prétention de la perfection. Pour ne pas trop fermer le sens, nous vous proposons même, entre parenthèses, certaines alternatives. A l’occasion nous notons également certaines tournures proposés par Joseph Anglade (JA) que nous n’avons pas nécessairement retenues.

I

Anc no mori per amor ni per al,

Mas ma vida pot be valer morir,

Quan vei la ren qu’eu plus am e dezîr

E re no–m fai mas quan dolor e mal.

No’m val be mortz, et ancar m’es plus greu,

Qu’en breu serem ja velh et ilh et eu :

E s’aissi pert lo meu e–l seu joven,

Mal m’es del meu, e del seu per un cen.

Je ne suis mort ni d’amour ni d’autre chose,

mais ma vie peut bien valoir de mourir

quand je vois l’être que j’aime et désire le plus

Ne me causer plus que douleur et mal (dommage).

La mort ne me sert en rien, et ce qui m’est plus pénible encore,

c’est que bientôt ma dame et moi nous serons vieux.

Et si ainsi, elle perd ma jeunesse et la sienne,

Cela me sera désagréable, pour moi, et pour elle cent fois plus.

II

Bona domna, vostr’ ome natural

Podetz, si-us platz, leugierament aucir :

Mas a la gen vo–n faretz escarnir

E pois auretz en peccat criminal.

Vostr’ om sui be, que ges no -m tenh per meu,

Mas be laiss’ om a mal senhor son feu ;

E pois val pauc rics hom, quan pert sa gen,

Qu’a Daire–l rei de Persa fo parven.

Noble dame, votre vassal sincère (JA. « homme lige »)

Pouvez, à votre gré, aisément tuer,

Mais par les gens, vous en serez blâmée (raillée)

Et puis vous commettrez aussi un péché mortel.

Je suis bien votre homme, puisque je ne m’appartiens en rien ;

Mais on laisse volontiers à mauvais seigneur son fief ;

Et il vaut bien peu l’homme puissant qui perd ses gens (JA. « vassaux »)

Comme il le fut démontrer à Darius, le roi de Perse.

III

Estiers mon grat am tot sol per cabal

Leis que no–m denha vezer ni auzir.

Que farai doncs, pos no m’en posc partir,

Ni chauzimens ni merces no m’en val ?

Tenrai m’a l’us de l’enoios romeu,

Que quier e quier, car de la freida neu

Nais lo cristals, don hom trai foc arden :

E per esfortz venson li bon sufren.

Contre mon gré, j’aime seul et sans réserve (de tout mon cœur)

Celle qui ne daigne ni me voir ni m’entendre ;

Que ferai-je donc, puisque je ne m’en puis séparer

Et que ni l’indulgence ni la pitié ne me sont d’aucune utilité ?

Je me conformerai aux usages du pèlerin ennuyeux (importun),

Qui mendie d’un côté et d’autre ; car de la froide neige

Naît le cristal, dont on tire le feu ardent ;

Et, par leurs efforts, les bons amants qui patientent triomphent. (JA. « les bons [amants] qui patientent arrivent à triompher ».)

IV

Anc mais no vi plag tan descomunal,

Que quant eu cre nulha ren far ni dir,

Qu’a leis deja plazer ni abelir,

Ja pois no pens de nulh autre jornal.

E tot quan fatz par a leis vil e leu,

Qu’anc per merce ni per amor de Deu

No pose trobar ab leis nulh chauzimen ;

Tort a de mi e peccat ses conten.

Jamais je ne vis de différent si étrange :

Puisque quand je pense ne rien faire, ni rien dire

D’autre qui ne lui plaise ou ne lui convienne,

Et que je ne pense à nulle autre chose (travail)

Tout ce que je fais lui semble vil et cavalier (léger, de peu de cas)

Et jamais, par pitié ou pour l’amour de Dieu,

Je ne puis trouver auprès d’elle aucune indulgence;

Sans conteste, elle se comporte envers moi injustement

(JA sans conteste elle a tort et se rend coupable envers moi),

V

Aissi m’en sui gitatz a no m’en cal,

Com lo volpilhs que s’oblid’ a lugir,

Que no s’auza tornar ni–s pot gandir,

Quan l’encausson sei enemic mortal.

No–i sai conort, mas aquel del juzeu,

Que si–m fai mal, fai lo ad eis lo seu ;

Aissi com cel qu’a orbas se defen,

Ai tot perdut, la fors’ e l’ardimen.

Aussi me suis-je jeté dans l’insouciance,

Comme le renard qui s’oublie dans sa fuite,

Et qui n’ose se retourner, ni ne peut trouver refuge

quand ses ennemis mortels le poursuivent.

Et je n’ai d’autre consolation que celle du juif

Qui, s’il me fait du mal, en fait autant à lui-même ;

Et comme celui qui se défend sans rien voir,

J’ai tout perdu, la force et la hardiesse.

VI

Doncs que farai ? sufrirai per aital,

Co-l près destreitz, cui aven a sufrir

Que li fai mal, mas ben saupra grazir

Qui -m fezes ben en loc d’amic leial.

Quar s’eu volgues, domna, per autrui feu

Honrat plazer agra conquist en breu.

Mas res ses vos no-m pot esser plazen

Ni de ren al gaug entier non aten.

Donc que ferais-je ? Je souffrirai de la même façon

Que le prisonnier contraint, qui avait à souffrir,

Et à qui on faisait mal, mais qui saurait bien être reconnaissant

Envers celui qui me (lui ?) ferait du bien comme un loyal ami.

Car si je voulais, dame, prendre le fief d’un autre,

J’en aurais bientôt conquis le plaisir avec honneur.

Mais rien sans vous ne peut m’être plaisant

et je n’attends que de vous une joie parfaite.

VII

Lai vir mon chant, al rei celestial,

Cui devem tug onrar et obezir,

Et es be dreitz que l’anem lai servir

On conquerrem la vid’ esperital :

Que -l Sarrazi desleial, canineu,

L’an tout son regn’ e destruita sa pleu,

Que sazit an la crotz e -l monumen :

Don devem tug aver gran espaven.

J’adresse mon chant au roi céleste,

Que nous devons tous honorer et exaucer pleinement;

Et il est fort juste que nous allions le servir là-bas

Où nous conquerrons la vie spirituelle ;

Car les Sarrasins déloyaux de Canaan

Lui ont ôté son royaume et détruit son empire ;

Et qu’ils se sont saisis de la croix et du sépulcre,

Ce dont nous devons tous frémir (concevoir grande épouvante).

VIII

Coins de Peiteus, de vos mi clam a Deu

E Deus a me per aquel eis coven,

Qu’amdos avetz trazits mout malamen

El de sa crotz et eu de mon argen.

Per qu’en devetz aver gran marrimen.

IX

Coms de Peiteus, bels senher, vos et eu

Avem lo pretz de tota l’autra gen,

Vos de ben far et eu de dir lo çen.

Comte de Poitiers, je me plains de vous à Dieu

Et Dieu se plaint de même à moi,

Puisque vous nous avez trahi tous deux si durement

Lui pour sa croix et moi pour mon argent.

Ce pour quoi vous devriez avoir grand tristesse.

Comte de Poitiers, beau Seigneur, vous et moi

Nous sommes loués par le reste du monde,

Vous pour bien faire et moi pour bien conter.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes