Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Michault (ou Michaut) Le Caron, dit Taillevent ( 1390/1395 – 1448/1458)

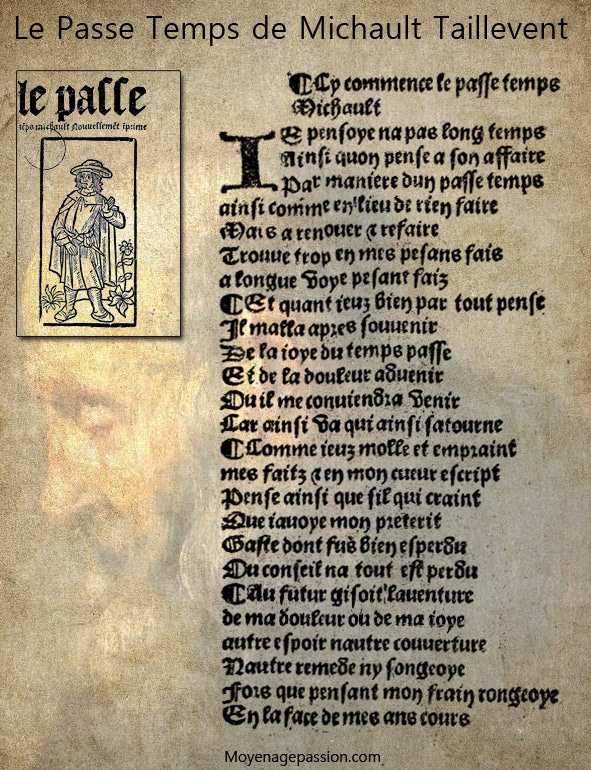

Titre : Le passe-temps

Bonjour à tous,

Œuvre d’anthologie ?

S’il est toujours délicat de souligner une partie d’une œuvre d’un auteur comme la plus importante sans prendre le risque de déprécier tout le reste, on peut à tout le moins constater que le passe-temps est une des poésies de Michault Taillevent qui aura le plus survécu au temps. Disons cela toute proportion gardée car la

Pour mesurer encore le succès de cette poésie auprès de ses contemporains, on apprendra avec Pierre Champion (Histoire poétique du XVe siècle Tome 1, ed 1966) que l’expression « Contempler le passe-temps de Michault » a même été utilisée à l’occasion par certains auteurs, comme une locution proverbiale :

« … Faulte d’argent a tous propos lui fault

D’en brief ravoir a tousjours esperance

En contemplant le Passe Temps Michault…

Henri Baude . Ballade du gorrier bragard. Pierre Champion (opus cité)

Pierre Chastellain, autre poète du XVe siècle, (proche de Michault et peut-être même disciple de ce dernier?) publiera d’ailleurs entre le passe-temps et avant le testament de Villon, un contre passe-temps en réponse à notre auteur. Cette poésie de Chastellain qui ouvre sur un hommage à Michault et que l’on sait écrite après 1440 et peut-être même autour de 1448, permet d’ailleurs de déduire que le passe-temps dont on ne connait pas la date de publication précise, lui est forcément antérieur, même si c’est sans doute de peu. Sachant que Michault ne semblait plus en fonction à la cour de Bourgogne autour de 1448, on peut supposer qu’il rédigea le passe-temps autour de sa cessation d’activité, après ou même alors qu’il pensait bientôt ne plus l’être.

« En contemplant mon temps passé

Et le passe temps de Michaut,

J’ay mon temps perdu compassé

Duquel a present bien m’y chault.

Mais apres, souvent me souppe Ire

De temps perdu, dont fort me deulx »

Pierre Chastellain – Le temps perdu.

On dit du passe-temps, et au moins de certaines de ses strophes qu’elles inspirèrent peut-être directement à Villon quelques vers de son testament. Il est vrai que certaines ressemblances sont assez troublantes. Ce sont en tout cas deux oeuvres contemporaines à quelques années près qui approchent magistralement la question du temps mais qui se signent aussi par l’usage du « je » ou d’un « moi » poétique qui soliloque et livre ses douleurs et ses drames tout au long de leur vers. Pierre champion (opus cité) dira même que le passe-temps de Michault est en terme de facture, pratiquement la seule oeuvre que l’on puisse rapprocher de celle de Villon, dans le courant du XVe siècle.

Sur ces similitudes (et leurs limites) entre le temps dans les deux oeuvres, et leur usage du « Je » poétique, quelques experts de littérature médiévale se sont penchés dans le détail sur le sujet et l’on pourra utilement s’y référer : Poétiques du quinzième siècle – Situation de François Villon et Michault Taillevent, Jean-Claude Mühlethaler (1983) ou encore Villon at Oxford: The Drama of the Text. Proceedings of the Conference Held at St Hilda’s College, Michael Freeman & Jane H. M. Taylor (1996) .

Emergence d’un « je » poétique au XVe siècle

Simple passe-temps comme on pouvait considérer alors la poésie (tout en la prenant très au sérieux), ces vers de Michault autour du temps qui passe et « jamais ne retourne » et qui mettent au coeur de leur poésie ce « Je », sont, selon certains auteurs, dont Robert Deschaux, ( Un poète bourguignon du XVe siècle, Michault Taillevent, 1975), annonciateurs de nouvelles formes poétiques du XVe plus subjectives et plus expressives dont Villon se fera l’un des représentants les plus éclatants.

Le passe-temps de Michault Taillevent,

oeuvre de maturité

Le temps a passé sur le jeune joueur de farces de la cour de Bourgogne et cette poésie est clairement une oeuvre de la maturité. A l’insouciance de la jeunesse et de ses jeux, vient succéder la peur de la vieillesse, autant que celle, plus angoissante encore de la pauvreté. Sans rente et redoutant les affres de la misère, Michault opposera dans des vers poignants le vieillard pauvre et misérable à celui qui a su prévoir. A qui la faute s’il risque de se retrouver bientôt sans rien ? Il s’en prendra à lui-même et à ce temps qu’il n’a pas su dompter. Dans les strophes que nous publions aujourd’hui, il n’entre pas encore aussi loin dans ses développements et pose le cadre.

Au niveau compréhension, ce texte en moyen français présente peu de difficultés. On notera que chaque strophe finit par un locution en forme de proverbe.

Je pensoie, n’a pas sept ans,

Ainsy qu’on pensse a son affaire

Par maniere d’un passe-temps,

Ou si come en lieu de riens faire.

Mais a renouer & reffaire

Trouvay trop en mes pesans fais:

A longue voye* (chemin, trajet) pesans fais.

Et quant j’euz bien partout visé,

Il m’ala aprez souvenir

De la joye du temp(s) passé

Et de la douleur advenir,

Ou il me convendra venir,

Car ainsi va qu’ainsi s’atourne:

Temps passé jamais ne retourne.

Com(m)e j’euz maule & empraint (1)

Mes faiz & en mon cuer escript,

Pensay ainsy que cilz* (comme celui) qui craint

Que j’avoye mon preterit*, (passé)

jeune de co[u]rps & d’esperit,

Gaste* (perdu, gâché), dont fuz tout esperdu:

Ou conseil n’a tout est perdu.

Ou futur gisoit l’aventure

De ma douleur ou de ma joye.

Autre espoir, n’autre couverture,

N’autre remede n’y songoye,

Fors qu’en penssant mon frain rongoye

En la face de mes ans cours:

A mal prochain hastif secours. (2)

De ma jeunesse ou meilleur point,

Ainsi que ses ans on compasse,

Encores ne pensoye point

Comment temps s’en va & se passe

En peu d’eure & en peu d’espasse,

Et la nuit vient aprez le jour:

Contre joye a plaisant sejour.

A celle heure que je vous compte

Le temps joieusement passoye.

Je ne tenoye de riens compte,

A nulle chose ne pensoye,

Ou pend file & ou pend soye

Qu’on fait aux champs, qu’on fait aux bours:

Cuer lyet* (joyeux) ne songe que tambours.

Je n’estoye mort ne målades,

Ne fortune ne me troubloit.

Je faisoye ditz & ballades,

Et le temps mes doulz ans m’embloit*, (me déroba)

Et a celle heure me sembloit

Qu’il ne me fauldroit jamais rien:

De maison neufve viel merrien*. (vieilles planches, vieux bois)

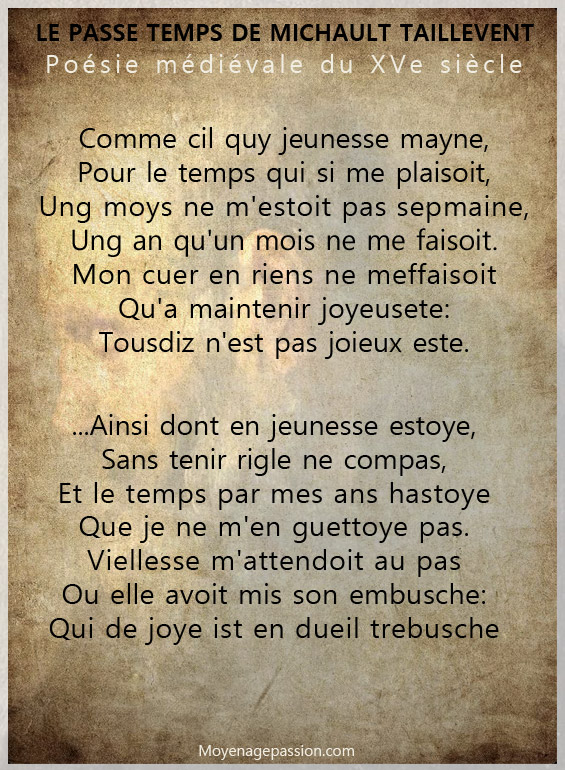

Comme cil quy jeunesse mayne,

Pour le temps qui si me plaisoit,

Ung moys ne m’estoit pas sepmaine,

Ung an qu’un mois ne me faisoit.

Mon cuer en riens ne meffaisoit

Qu’a maintenir joyeusete:

Tousdiz* (toujours) n’est pas joieux este.

Ainsy jeunesse me maintint,

Et quant j’euz beaucoup sejourne,

Dedens la sienne ma main tint

Et dit qu’estoit a ce jour ne

Le bien ou j’estoye adjourne.(dans lequel je me tenais)

Elle me bailla ce lardon* (raillerie, moquerie):

Jeune poucins de peu lardon. (3)

Neantmoins tousjours com(m)e dessus

Mon fait en jeu s’entretenoit.

Point ne cuidoie estre decus,

D’enviellir ne me souvenoit;

Et jour aloit, et jour venoit,

Et le jour se passoit tousdiz:

Quant bergier dort, loup vient tousdiz.

Ainsi dont en jeunesse estoye,

Sans tenir rigle ne compas,

Et le temps par mes ans hastoye* (de hâter),

Que je ne m’en guettoye pas. (guetter. sans que j’y prête attention)

Viellesse m’attendoit au pas

Ou elle avoit mis son embusche:

Qui de joye ist* (de eissir, issir : sortir) en dueil trebusche.

(1) Mouillé et imprégner : remis en mémoire, repasser en revue

(2) Quand le mal/la maladie est proche, il faut se hâter d’agir

(3) La jeunesse manque d’expérience ou est insouciante,

Pour un portrait et une biographie détaillée de Michaut, vous pouvez valablement consulter : Michault le Caron dit Taillevent, poète bourguignon du XVe siècle.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

es 10 et 12 janvier, l’Institut National d’Histoire de l’Art en collaboration avec l’Institut National de Musicologie donnera un cycle de trois conférences sur le thème : Arts et musique au Moyen-âge. Attention, toutefois, l’événement concerne des anglophones puisque toutes les conférences seront données dans cette langue.

es 10 et 12 janvier, l’Institut National d’Histoire de l’Art en collaboration avec l’Institut National de Musicologie donnera un cycle de trois conférences sur le thème : Arts et musique au Moyen-âge. Attention, toutefois, l’événement concerne des anglophones puisque toutes les conférences seront données dans cette langue.

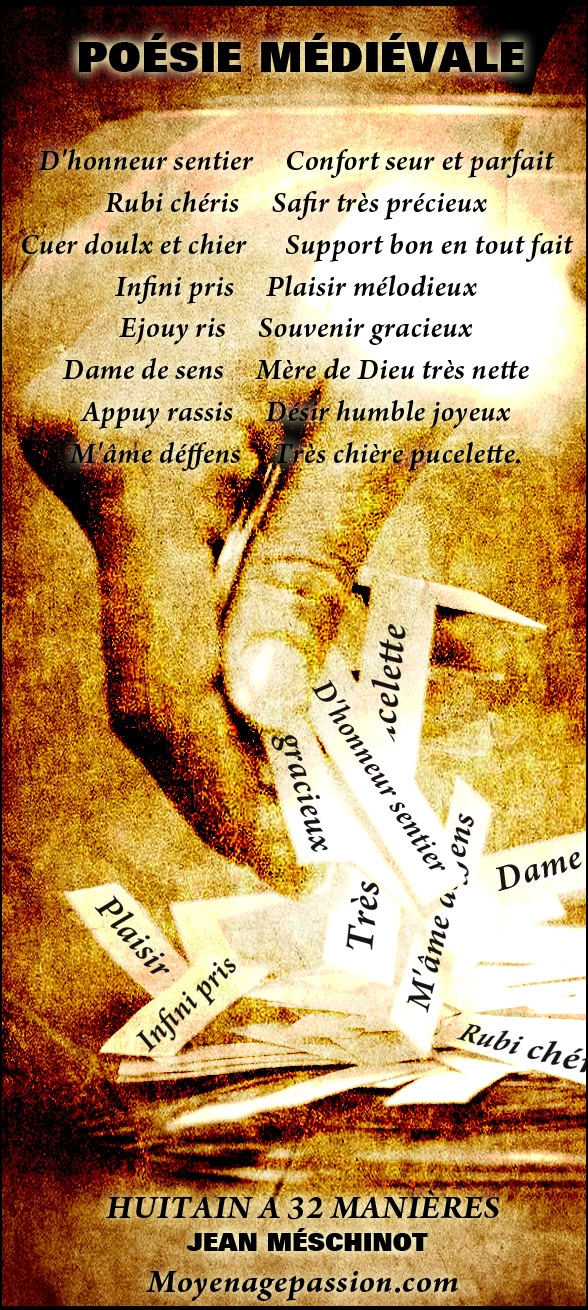

our revenir à la poésie de Jehan Meschinot, auteur médiéval breton du XVe siècle, voici un huitain qui peut se lire de bien des façons et dont le poète breton nous dit lui-même :

our revenir à la poésie de Jehan Meschinot, auteur médiéval breton du XVe siècle, voici un huitain qui peut se lire de bien des façons et dont le poète breton nous dit lui-même :

n cette fin de semaine de reprise, alors que les agapes du réveillon et leurs bulles semblent déjà bien loin, nous profitons d’être encore dans le temps des voeux pour publier une chanson médiévale d’un des musiciens et compositeurs les plus prisés du XVe siècle: Guillaume Dufay.

n cette fin de semaine de reprise, alors que les agapes du réveillon et leurs bulles semblent déjà bien loin, nous profitons d’être encore dans le temps des voeux pour publier une chanson médiévale d’un des musiciens et compositeurs les plus prisés du XVe siècle: Guillaume Dufay.