Sujet : festival médiéval-fantastique, mondes imaginaires, cosplay, geek culture, SF, steampunk, médiéval fantaisie.

Lieu : Eurexpo, Bd de l’Europe, 69680 Chassieu, Auvergne-Rhône-Alpes.

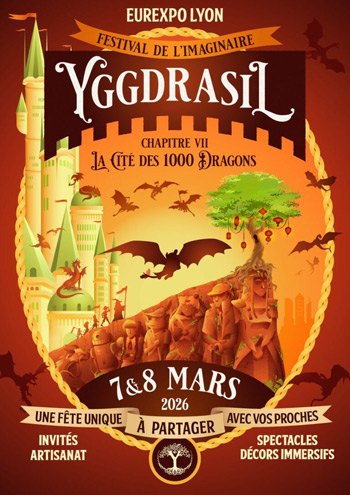

Evénement : Festival Yggdrasil 2026

Date : les 7 & 8 mars 2026

Bonjour à tous,

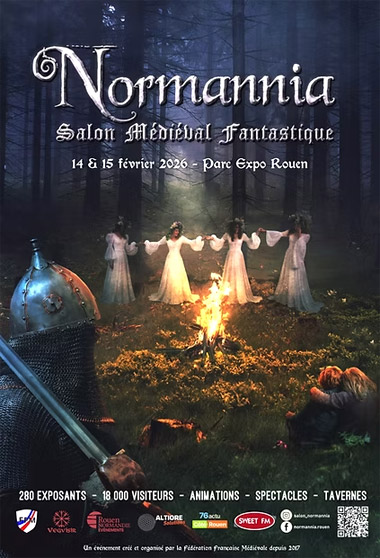

lors que le salon Normannia de Caen s’apprête à fêter sa 8ème édition, nous faisons un bond en avant de quelques semaines pour vous parler de Yggdrasil, un festival autour des mondes imaginaires qui se tiendra début mars prochain, en région Lyonnaise.

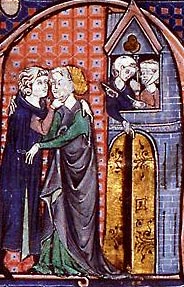

Entre cosplay, bonne humeur et geek-culture, depuis 2015, l’événement propose à ses visiteurs, durant deux journées complètes, un voyage aux confins des mondes imaginaires au sens large. Le médiéval-fantastique y est largement représenté mais pas que. Comme on le verra, les univers présents sont, en effet, riches et variés.

La formule plait et les quelques 25 000 participants de la dernière édition d’Yggdrasil sont là pour en témoigner.

Au programme d’Yggdrasil 2026

Cette année, Yggdrasil se propose de célébrer les dragons. On devrait donc croiser plus d’une créature à écailles déambulant dans les allées du festival ou intégrée aux décors que les organisateurs s’évertuent toujours à soigner.

Pour le reste, personnages hauts en couleur, artisans exposants, compagnies médiévales et troupes d’inspirations diverses seront à la fête. Au menu, de nombreuses échoppes et animations permanentes issues des différents univers représentés.

Viendra encore s’ajouter l’incontournable concours de Cosplay dans une ambiance participative et festive mêlant des milliers de personnes en costumes inspirées des mondes imaginaires les plus foufous.

Les univers représentés

Le festival Yggdrasil compte de nombreux créateurs et bénévoles et offre à ses visiteurs des univers bien marqués ou plutôt, pour reprendre le vocabulaire des organisateurs, un « multivers » permettant de sauter de l’un à l’autre.

On pourra ainsi déambuler dans Le Quartier d’Aldéryn, un univers dédié tout entier au Médiéval-Fantastique avec ses animations et ses activités. La Cité d’Horologium et ses hautes forges quant à elle, fera tribut à l’univers mécanique et victorien du Steampunk.

De leur côté, les amateurs de magie et sorcellerie trouveront leur bonheur dans Le Castel Arcanum, haut-lieu de mystères et de sortilèges. Plus loin encore, Le Domaine d’Aku fera place aux mondes imaginaires en provenance d’Asie entre cosplay mais aussi arts martiaux spectaculaires.

La balade ne s’arrêtera pas là puisque les amateurs de Science Fiction et de voyages intergalactiques pourront accoster sur Le port cosmique d’Orionys et ses docks stellaires. Ici, apprentis Jedi, héritiers de la force et autres voyageurs spatiaux les accueilleront pour une plongée dans les univers SF d’Asimov à Star Wars.

En continuant le périple dans les allées du festival, Chroniquia, la Grande Bibliothèque d’Yggdrasil permettra de rencontrer des auteurs, illustrateurs et créateurs d’univers imaginaires. Enfin, la partie ludique ne sera pas en reste avec Drakariis, la Cité des Mille Dragons, un univers centré sur les jeux de société, une des nombreuses nouveautés de cette édition 2026.

Compagnies médiévales, troupes et personnages hauts en couleur

Yggdriser – Villeurbane Canne de Combat et Bâton – Lyon Sabre Coréen -Troupaskaya, les Goblorantins – Philibert Dragonneau – Panic Cosplay Rush – Montilisio Salto – LudoSport Lyon -Les mondes de kern – Les héritiers de la force – La Marmite de Saint Antoine – La Guilde des Disciplines Fantastiques – Komainu Yosakoi Lyon – Jeanne de la jungle – JA Magicien – ImaLARP – Force et Carton – Didi Pattes de Velours – Débilum Sanctum – Coverre – Cosplay Craft Collective – CLIVRA – Cie Ultimate – Chrysalis Forge – Barde Mana – Band’Originale Lyonnaise – Art et Budo – Adventure games – Adeptus Lugdunum – Academie des jedi auvergnats – 501st Legion French Garrison – Celest1al Project – Insomnia – K-Sync – NXT Crew – Aïra Vennax – Emlyn « la brisée » – Eredin Trois-Visages – Huŏlóng – Ignelian – Jean-Yves du Bourichon – Julius Cuivré – Les Oakhaven – Mabeus le mage – Middas Dragunov – Professeur Edgard Fusbera – Professeur Ernest Drake – Reine Endora – Rifāngü – Urien « le Fiable » -Xaden Riorson – Yeule – Zarhya – Zassat

Invités spéciaux et célèbres

Dans son programme, le Festival met aussi l’accent sur des invités célèbres pour leur participation dans l’art, la littérature, la musique ou même encore le cinéma et les séries télévisées autour des mondes imaginaires.

Pour cette édition 2026 d’Yggdrasil, ils seront encore une trentaine à venir échanger sur leur travaux, leur succès et leur passion.

Pour n’en citer que quelques-uns, le célèbre écrivain français de fantasy et de science-fiction Pierre Pevel sera présent ainsi que Christophe Arleston, scénariste de BD de la série culte Lanfeust de Troy. Entre autres noms, on peut encore mentionner Devon Murray, l’iconique Seamus Finnigan de la saga Harry Potter ou même le groupe de métal Magoyond. Pour le reste de la liste, nous vous laissons en découvrir le détail sur le site officiel du festival Yggdrasil.

Voir d’autres articles sur cet événement :

Yggdrasil édition 2019 – Yggdrasil édition 2020

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Monde Médiéval sous toutes ses formes.