Période : Moyen Âge central à tardif.

Auteurs variés, Christine Pizan, Eustache Deschamps, Jean de Meung, Jean Meschinot.

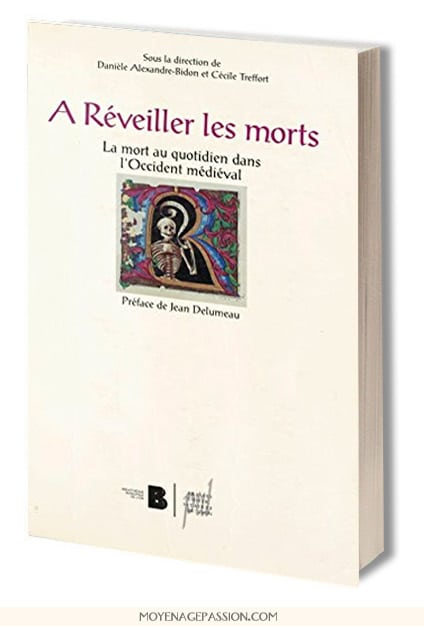

Ouvrage collectif : À réveiller les morts : la mort au quotidien dans l’Occident médiéval.

Bonjour à tous,

Avant d’aller plus loin, voici un petit rappel de la citation en question ; dans les œuvres poétiques de l’auteur, elle est classée comme un proverbe moral :

“Quoy que la mort nous soit espouventable

A y penser souvent est prouffitable.”

Christine de Pizan, Proverbes moraux. Œuvres poétiques, Tome 3.

I. La mort médiévale, gardienne « épouvantable » des valeurs chrétiennes

« Vous qui vivez a present en ce monde

Et qui vivez souverains en vertu

Vous est il point de la mort souvenu ?

Vos peres sont en la fosse parfonde

Manges de vers, sanz lance et sanz escu,

Vous qui vivez a present en ce monde

Et qui regnez souverains en vertu

Avisez y et menez vie ronde,

Car en vivant serez froit et chanu

Car en la fin mourrez dolent et nu.

Vous qui vivez a present en ce monde

Et qui regnez souverains en vertu

Vous est il point de la mort souvenu ? »

Rondeau d’Eustache Deschamps,

Œuvres complètes, Tome 7, Gaston Raynaud.

Quelques précisions utiles avant d’aller plus loin

Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails nuancés des représentations qu’a pu prendre la mort dans les mille ans qui couvre le Moyen Âge (iconographique, personnalisation, danse macabre, etc), il serait aussi vain que présomptueux d’y prétendre, dans le cadre de cet article. Pour guider ces quelques réflexions, nous voulons plutôt nous intéresser à un angle simple, celui qui nous la présente dans le courant du Moyen Âge central (du XIIe au XVe) comme une « conseillère » ou, si l’on ne veut pas rentrer dans les problématiques de personnalisation de son image, comme « un événement » dont l’évocation peut être considérée comme « utile » et guider l’homme, en quelque sorte, dans une certaine « morale » de l’action.

La mort, « guide morale » de l’action

Cette parenthèse étant fermée, pour revenir à la mort médiévale prise dans le cadre du Moyen Âge occidental chrétien, sous cet angle de « guide morale de l’action » ou de « conseillère », précisons qu’il ne s’agit pas tant alors « d’apprivoiser » la mort ou même la peur qu’elle inspire. Dans l’enseignement, la tendance est même à cultiver cette dernière et la terreur de l’enfer comme de la camarde restent des outils « didactiques » et méthodologiques prisés. Avec son évocation insistante, impérieuse même, il n’est pas tellement question d’engager un dialogue avec elle, mais bien plutôt de faire souvenir aux hommes que le passage ultime (inéluctable et non négociable) sera (serait) moins « douloureux » si la conscience du (d’un) monde d’après guidait un peu plus leur pas durant le temps qu’ils ont à passer sur cette terre et dans ce corps de chair, et les guidait comment ? Dans la mise en pratique des valeurs chrétiennes bien sûr.

« Et le corps mort ? Ton ame passera

Au jugement rigoureux et terrible…

Que songes-tu, ord (sale) vaisseau, vile cendre,

Farci d’orgueil ? Veux-tu estre damné ?

Tu prends plaisir à ta chair blanche et tendre,

Un corps pourri qui est aux vers donné !

Ton temps est bref : veuille à vertu entendre,

Ou mieux te fût n’avoir onc esté né. »

Jean Meschinot, Les lunettes des princes (1522)

« Avant, on avait moins peur de la mort » ?

« Pensons que quant ly homs est au travail de mort,

Ses biens ne ses richesses ne luy valent que mort

Ne luy peuvent oster l’angoisse qui le mort,

De ce dont conscience le reprent et remort »

Jean de Meung – Le Codicille

Nécessité impérieuse, interdépendance des vivants et des morts, et pédagogie appliquée

« Pas d’autres choix que d’y penser » ?

Les visions chrétiennes d’un monde transitoire, les églises longtemps plantées de morts tout autour et à leurs abords, les épidémies à rallonge et leur cohorte de spectres grimaçants, ou encore ces nouveau-nés qui partent en nombre, sont-ce là les seules raisons qui rendent cette mort si familière au Moyen Âge comme on se plait si souvent à le souligner ? Au fond, comme on y était « plus confronté » au quotidien, cette proximité factuelle des cadavres et des morts aurait rendu certainement « inévitable » le fait d’y penser. Il y aurait là comme une évidence, une « absence de choix » en quelque sorte. En plus d’être légère, cette idée est aussi doublement fausse puisque par extension et par jeux de miroir elle sous-entend encore que ce choix nous est, aujourd’hui, totalement laissé (nous y reviendrons).

A partir du XIIe siècle, on va littéralement chercher à travers les enseignements religieux, et même jusque dans l’éducation infantile, le moyen concret d’y confronter les laïques, et on est très très loin d’attendre qu’elle se présente à la porte pour le faire. La « nécessité » de cette évocation, hors de tout contexte, est alors largement prônée, promulguée et enseignée par les clercs et le personnel ecclésiastique. Rien d’étonnant donc à la trouver reprise chez nombre d’auteurs avec les mêmes visées morales. Que l’homme du Moyen Âge la voyait passer ou non chaque jour derrière son huis quand elle n’y frappait pas directement pour lui, pour sa famille ou sa progéniture, n’est ici même pas en question.

Les exemplas et les prêches

Au XIIe et XIIIe siècles, se généralisent les prédications et la prêche des exemplas, ces historiettes, fables ou paraboles religieuses faites d’anecdotes, de miracles rapportés que l’on inclus souvent dans les sermons. Dans ce mouvement, il semble qu’un certain nombre d’enseignements sans doute plus réservé auparavant au monde monastique se soit étendu en direction de la société au sens large. On sait l’influence certaine que les moines exercent alors cette dernière. Elle n’est pas qu’économique ou politique avec les ordres blancs, elle est aussi spirituelle et il n’est pas rare qu’on leur prête une véritable exemplarité. Si l’on excepte les images satiriques qui leur sont attachés, les moines demeurent au fond pour nombre de chrétiens, ceux dont la vie semble la plus proche du celle du Christ des origines. D’ailleurs l’ampleur des donations qu’on leur fait, en lignage et en ressources humaines, comme en terres ou en biens, en sont des signes forts.

Au passage, dans toutes les formes que peut prendre la fin ultime, celle que l’on craint par dessus tout, reste la mort subite, celle qui vous fondrait dessus sans vous laisser le temps de vous absoudre, ou qui, pire, vous cueillerait brutalement en plein péché ! Purgatoire, sinon enfer assuré, à moins d’invoquer dans ces cas extrêmes la Sainte-Vierge, spécialiste des sauvetages in extremis car seule capable d’intercéder efficacement auprès de son fils (là encore le culte marial et les Cantigas Santa Maria ne sont jamais très loin). On trouvera de très nombreux exemples ainsi qu’un panorama exhaustif sur ces questions, par les historiens Jacques Berlioz et Colette Ribaucourt dans leur article : Mors est timenda, Mort morts et mourants dans la prédication médiévale : l’exemple de l’alphabet des récits d’Arnold de Liège (début du XIVe), issu de l’ouvrage À réveiller les morts : la mort au quotidien dans l’Occident médiéval

L’éducation des enfants :

enseignement, jeux et pédagogie autour de la mort

Les premières prières que l’on enseigne sont des prières pour les morts. Les écoliers qui courent par les rues chantent encore souvent des chants autour des morts. Les amateurs de « Métal », les « Bikers », autant que les aficionados des cérémonies et célébrations mexicaines autour de la mort, en seront sûrement ravi, on a même retrouvé de petits objets à l’effigie de crâne ou de squelettes que l’on conseillait de porter avec soi et d’utiliser pour rester en contact avec l’idée de la mort.

« En matière de pédagogie religieuse, Savoranole préconisait de garder sur soi un squelette miniature ou une petite tête de mort et de la regarder souvent »

Danièle Alexandre Bidon « Apprendre a vivre ; l’enseignement de la mort aux enfants ». À réveiller les morts : la mort au quotidien dans l’Occident médiéval,

Selon l’historienne Danièle Alexandre Bidon qui nous sert de guide sur ces aspects, il n’est pas exclus qu’on en faisait également cadeau aux enfants. On trouvera encore nombre d’exemples à vocation pédagogique pour sensibiliser l’enfant à l’enfer. La crainte de ce dernier est un pilier de l’enseignement et passe même souvent avant les images plus positives de paradis, de Salut et de rédemption. « J’ai une mauvaise nouvelle et une bonne, je commence par laquelle ? » – « Allons-y pour la mauvaise ! » L’âtre familial, le feu, la broche, ou même le four à pain sont préconisés comme d’excellents moyens d’expliciter à l’enfant ce qui se trame pour le pécheur dans les profondeurs infernales. Certains auteurs vont même conseiller aux parents, en fonction de leur propre métier, d’adapter les images à utiliser pour faire comprendre à leur progéniture l’immensité de l’enfer et l’infinité de supplices qu’on peut y endurer.

Participation active aux rituels entourant la mort

Dans le concret des rituels entourant la mort, à partir de l’âge de huit ans, les enfants, encore eux, orphelins, déshérités, mais aussi écoliers, sont souvent désignés pour accompagner les morts aux veillées funèbres, et pour prier pour eux. Ils ont encore un rôle actif durant les funérailles puisqu’ils accompagnent les cortèges

Mesures préventives dans le cadre d’un monde qui connait une grande mortalité infantile ? Là encore, l’idée serait réductrice et simpliste. Cette insistance à évoquer la mort fait partie intégrante d’une monde profondément christianisé où tous, religieux comme laïques, sont concernés. Et si la mort se trouve étroitement intriquée dans une pédagogie appliquée, au service de l’enseignement des valeurs spirituelles chrétiennes, on ferait une erreur grossière de croire qu’il s’agit là d’une forme d’endoctrinement à sens unique. L’ensemble du mouvement participe, en effet, d’un système de représentations partagées qui emporte l’adhésion de tous et qui touche l’équilibre entier du monde matériel et spirituel : les morts comme les vivants.

Inter-relations des morts et des vivants :

un système de représentations complexes

On notera encore avec Danièle Alexandre Bidon (opus cité) le rapprochement troublant de ces morts qui partent emmaillotés tel des nourrissons vers leur dernière demeure avec cette omniprésence des enfants dans les rituels entourant la mort. On croit profondément alors en les vertus de la prière pour les morts et l’innocence des enfants, figures angéliques, âmes encore pures, eux-mêmes venus récemment au monde et chargés de si peu de péchés, ne peuvent qu’être les plus indiqués pour assurer le Salut de ceux qui en partent. On retrouve encore dans les Exemplas des histoires où les âmes de certains morts pour être libérée apparaissent au vivants et leur demande des faveurs. Du matériel au spirituel, la ligne de démarcation est claire, la mort se trouve à la porte de sortie, mais les cloisons ne sont pas étanches.

Dans ce contexte et encore une fois, il faut sans doute faire le deuil d’une vision simpliste qui ne verrait dans tous ces aspects entourant la mort qu’une instrumentalisation au service d’une pédagogie d’endoctrinement à sens unique. Pour l’ensemble des acteurs médiévaux impliqués, les enjeux sont bien plus complexes. Faire de la mort un enjeu d’éducation, l’évoquer même quand elle ne s’invite pas, faire encore des enfants des acteurs actifs des rituels qui l’entourent et de l’accompagnement des morts ? C’est en réalité le salut des vivants, comme celui des morts, qui se trouve en question, autant que l’équilibre du monde chrétien et de ses valeurs.

Notre cadre de réflexion sur la mort au Moyen Âge étant un peu mieux posé et avec lui quelques idées reçues déconstruites, nous aborderons, dans un deuxième article à paraître, le statut de la mort moderne. Dans l’attente, nous comprenons déjà un peu mieux comment la citation de Christine de Pizan autant que les vers

Encore une fois, nous ne pouvons que vous recommander, pour creuser ces aspects, de consulter le très accessible ouvrage collectif paru en 1993 et disponible sous ce lien : À réveiller les morts : La Mort au quotidien dans l’Occident médiéval.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric F

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

NB : l’enluminure de la mort sur l’image en-tête d’article est tirée du manuscrit médiéval Harley MS 2936. Daté de 1500-1510, ce superbe livre d’heures est conservé, aujourd’hui, à la British Library. Vous pouvez le consulter en ligne au lien suivant.

l’approche de Noël et de la tradition des veillées que nous avons sacrifiée, depuis longtemps, à la déesse cathodique, j’ai toujours une pensée pour la magie des contes et des belles histoires distillés dans les crépitements d’un bon feu.

l’approche de Noël et de la tradition des veillées que nous avons sacrifiée, depuis longtemps, à la déesse cathodique, j’ai toujours une pensée pour la magie des contes et des belles histoires distillés dans les crépitements d’un bon feu.

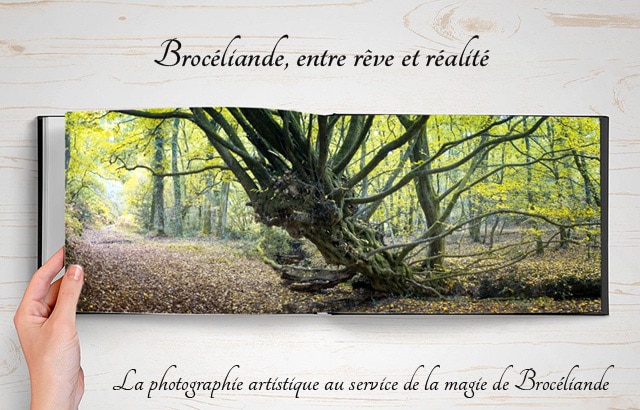

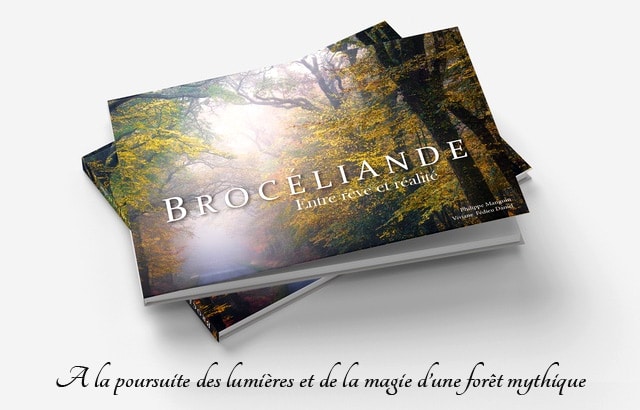

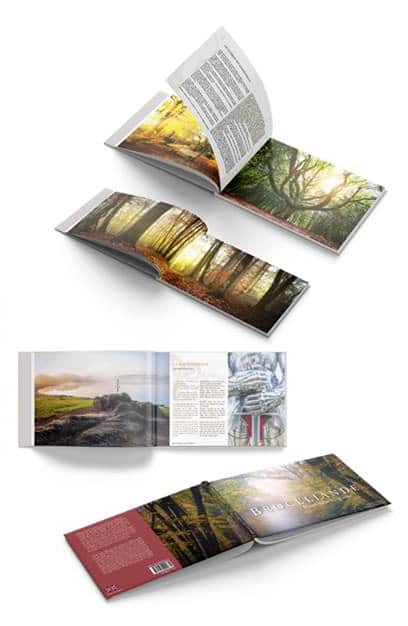

‘article d’aujourd’hui nous emmène au coeur des légendes arthuriennes, mais cette fois, du côté de la Bretagne continentale, dans la forêt mythique et profonde de Brocéliande. Nous y suivons les pas de deux amoureux de l’endroit qui n’ont de cesse, depuis des années, d’en traquer la magie et les lumières et viennent tout juste d’éditer un très beau livre d’art et de photographies sur le sujet. Et comme on ne se refait pas, tout en émaillant cet article de quelques belles photos empruntées, avec leur aimable autorisation, à leur ouvrage et pour vous en donner le goût, nous en profitons également, dans un second temps, pour remonter le fil de Brocéliande et de son apparition dans le roman arthurien.

‘article d’aujourd’hui nous emmène au coeur des légendes arthuriennes, mais cette fois, du côté de la Bretagne continentale, dans la forêt mythique et profonde de Brocéliande. Nous y suivons les pas de deux amoureux de l’endroit qui n’ont de cesse, depuis des années, d’en traquer la magie et les lumières et viennent tout juste d’éditer un très beau livre d’art et de photographies sur le sujet. Et comme on ne se refait pas, tout en émaillant cet article de quelques belles photos empruntées, avec leur aimable autorisation, à leur ouvrage et pour vous en donner le goût, nous en profitons également, dans un second temps, pour remonter le fil de Brocéliande et de son apparition dans le roman arthurien.

Au XVe siècle, quelques maisons de seigneurs bretons de son voisinage revendiqueront même leur appartenance directe à la lignée d’Arthur. Le légendaire roi breton sera alors devenu à l’image de Charlemagne, ce héros qui inspire et dont on se réclame du côté de la Bretagne armoricaine et continentale et la forêt de Brocéliance, partie intégrante de cet héritage. Le pouvoir de fascination de cette dernière ne s’arrêtera d’ailleurs pas au moyen-âge, ni aux légendes du roi Arthur, puisqu’elle inspirera de nombreux autres romans contemporains qui la prendront encore pour cadre.

Au XVe siècle, quelques maisons de seigneurs bretons de son voisinage revendiqueront même leur appartenance directe à la lignée d’Arthur. Le légendaire roi breton sera alors devenu à l’image de Charlemagne, ce héros qui inspire et dont on se réclame du côté de la Bretagne armoricaine et continentale et la forêt de Brocéliance, partie intégrante de cet héritage. Le pouvoir de fascination de cette dernière ne s’arrêtera d’ailleurs pas au moyen-âge, ni aux légendes du roi Arthur, puisqu’elle inspirera de nombreux autres romans contemporains qui la prendront encore pour cadre.

n 1952, l’historien Lucien Febvre publiait un recueil d’articles et de compte-rendus regroupés sous le titre très explicite de « Combats pour l’Histoire » et qui pouvait prendre, par endroits, des allures de véritable manifeste.

n 1952, l’historien Lucien Febvre publiait un recueil d’articles et de compte-rendus regroupés sous le titre très explicite de « Combats pour l’Histoire » et qui pouvait prendre, par endroits, des allures de véritable manifeste.