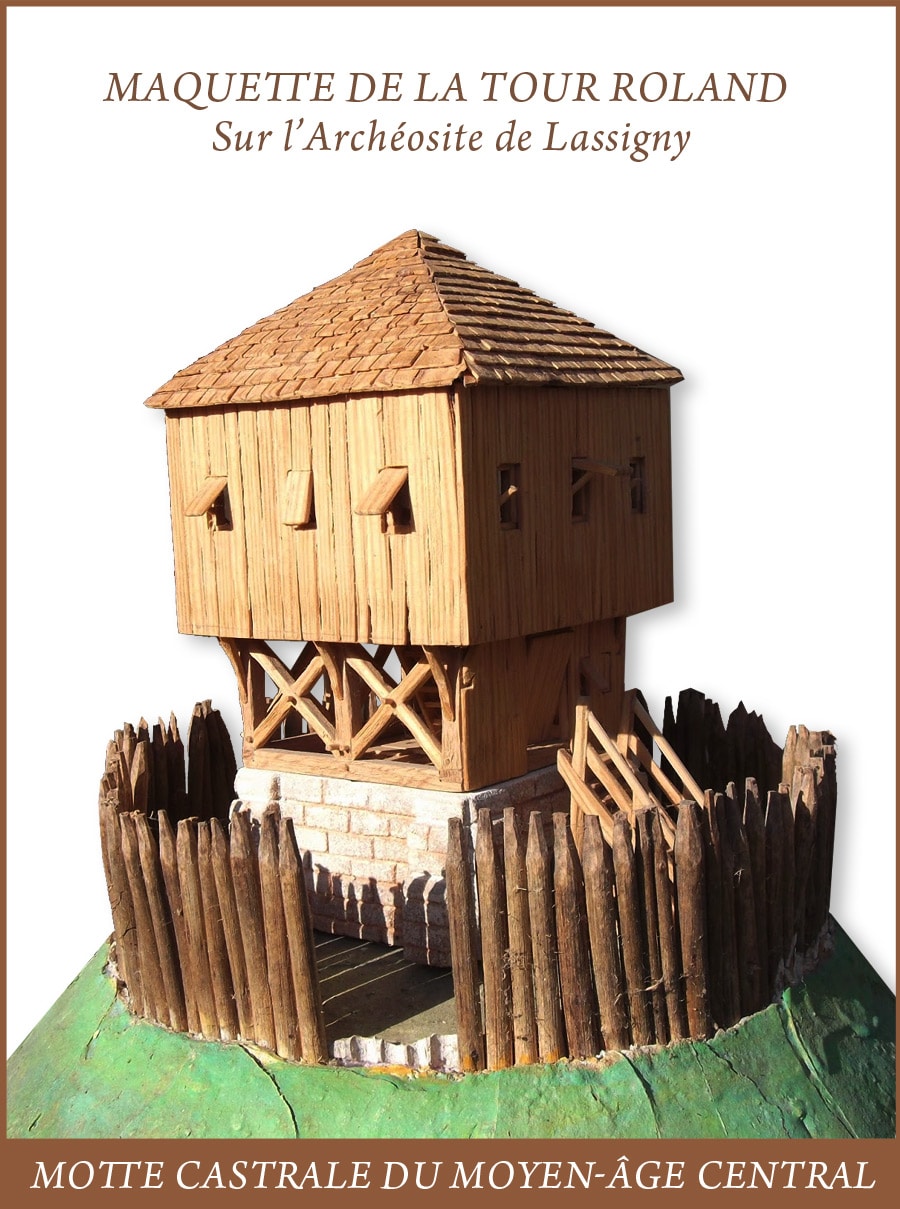

Période : moyen-âge central, XIIe siècle

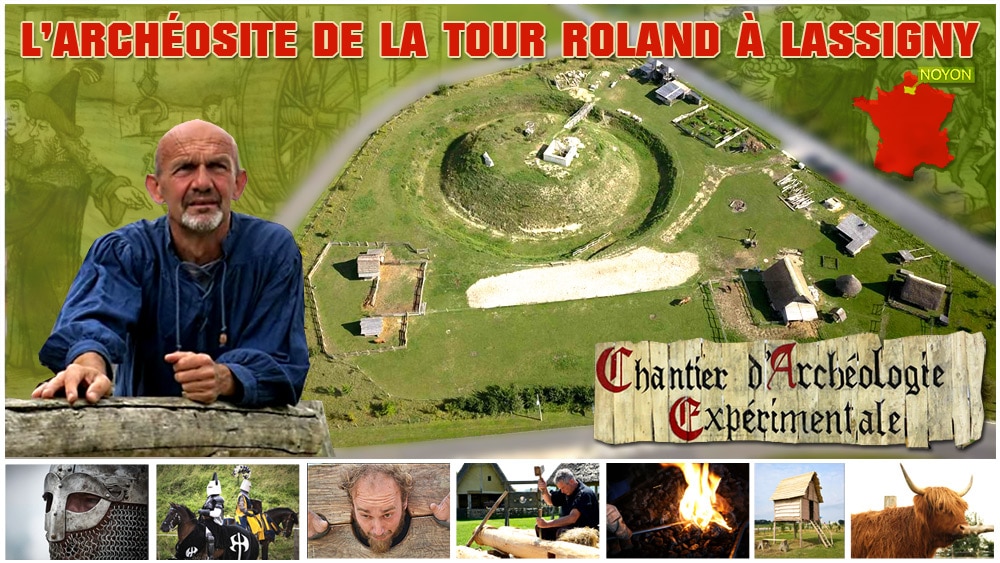

Lieu : Lassigny, Oise, Hauts de France

Porteur du projet : Bruno De Saedeleer Association Sauvegarde du Patrimoine,

Bonjour à tous,

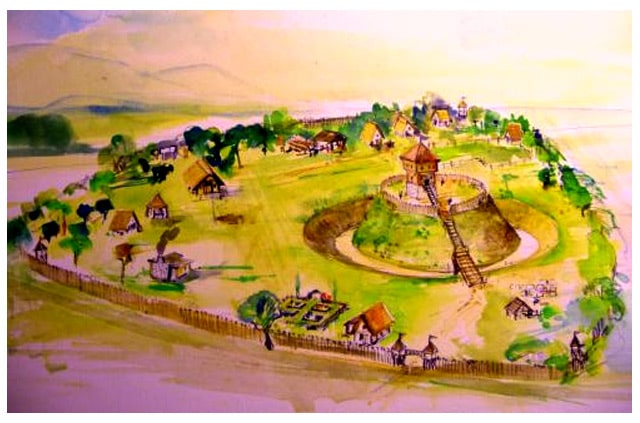

L’histoire commence autour des années 2010-2011. Nous sommes dans l’Oise, près de Compiègne, dans la région des Hauts- de-France et sur le territoire de la commune de Lassigny. Il y a là un site historique, les vestiges d’une motte castrale qui, durant le moyen-âge, surplombait un petit village rupestre qu’elle tenait sous sa protection. Comme dans la plupart des cas de ce genre, quand la motte n’a pas donné lieu à des installations plus durables, il n’en demeure plus de visible qu’une simple élévation, un tertre nu dominant la plaine. Sans être un peu averti du sujet ou curieux des choses du monde médiéval, on aurait même pu, il y a encore quelques années, passer à côté sans savoir, mais ce n’est plus le cas désormais.

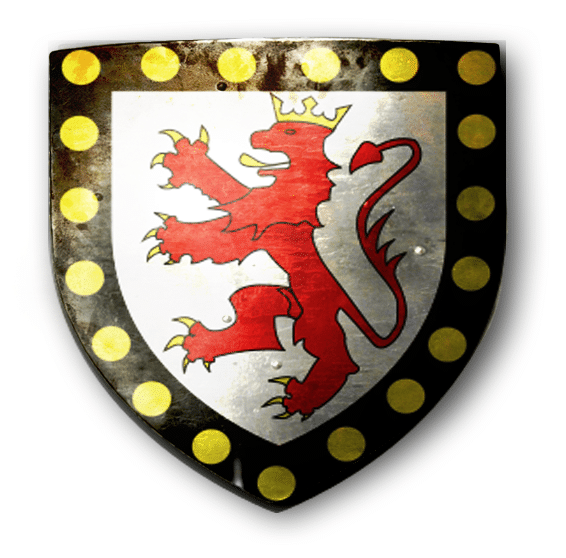

Il y a près de 6 ans de cela, Bruno De Saedeleer, un passionné d’archéologie et d’Histoire, s’est, en effet, mis en tête d’aller bien plus loin que la simple préservation du site, en l’état. Avec l’appui de la commune, il a même décidé d’y insuffler de nouveau, la vie qui animait déjà l’endroit, il y a près de 1000 ans quand un petit seigneur du nom de Roland, tenait ce fief et en avait fait son havre, sous la main de Raoul 1er, sénéchal de France et comte de Vermandois dont il était le vassal.

Un chantier d’archéologie expérimentale.

Sans attendre, une Association est donc créée avec pour nom sans équivoque « Sauvegarde du Patrimoine ». Son ambition ? Faire resurgir ici d’après plan et sur le site historique même les bâtiments, le village médiéval et la tour maîtresse, pour replonger ses futurs visiteurs au coeur du moyen-âge central.

En 2011, après une étude des sols réalisée à la demande de l’Association, sous la houlette conjointe de l’archéologue médiéviste Richard Jonvel et de l’Université de Picardie Jules Verne, on mettra à jour des vestiges, des tracés et une masse d’information suffisante pour avoir une vision plus claire du site tel qu’il se

De retour à la période médiévale, l’édification de la motte et la construction de sa tour soulevèrent, semble-t-il, quelques débats. Nous en avons déjà parlé en d’autres endroits, les mottes castrales ont souvent été élevées rapidement, quelquefois en quelques jours seulement, et celle-ci, en son temps, ne fut pas du goût de l’évêché de Noyons qui n’y vit alors rien moins qu’une atteinte à sa suzeraineté sur ses terres. Après quelques pourparlers et de sérieuses négociations avec le comte de Vermandois, la question fut pourtant réglée et, sous condition(s), on laissa finalement la tour et son élévation occuper, pour longtemps, le terrain. C’est à cette période, autour de la date clé de 1137, que l’Association Sauvegarde du Patrimoine se propose de refaire vivre le site.

Le chemin parcouru : échanges,

expériences, expérimentations

Après sa création, d’autres passionnés et érudits sont venus se joindre à l’aventure pour y apporter leur expertise ou y prêter leur main. De son côté, pour faire bonne mesure, l’Association a continué de s’entourer des conseils éclairés d’experts, historiens, archéologues, médiévistes et universitaires. Vous l’aurez compris, on ne veut, ici, rien laisser au hasard et il s’agit bien de conduire une expérience d’archéologie expérimentale au plus près de la réalité historique.

Loin de rester sur le papier, en six ans, le projet a en effet bien avancé et s’est largement concrétisé. Le site est totalement ouvert aux visites qui servent à appuyer valablement son financement et il accueille encore de nombreux bénévoles ou scolaires sur ses différents chantiers. Aujourd’hui, vous pourrez y découvrir une forge, des écuries, des étables, une belle barbacane de bois, une maison de potier, un four à pain et encore une grange qui a même, depuis sa création, donné naissance à des animaux, veaux, chèvres et poussins. Quant à la tour maîtresse juchée sur la butte, son premier niveau et ses premiers rangs de pierre se dressent déjà fièrement avec comme objectif sa finalisation dans le courant de l’année à venir. Par la suite, le projet devrait se poursuivre encore plus loin dans le temps et de nouvelles campagnes de fouilles seront également conduites sur site.

Partenariats institutionnels et financement

Du côté des partenariats, la municipalité, ainsi que le département de l’Oise et même la communauté de communes se sont associés au projet. Ils ont été encore rejoints par quelques autres partenaires privés et financiers.

Un agrément a également été signé avec l’éducation nationale dans le cadre des Contrat Départementaux de Développement Culturel. donnant lieu notamment à des chantiers écoles d’apprentissage et de sensibilisation à l’Histoire autant qu’aux méthodes de constructions venues du moyen-âge.

Bien sûr, afin de consolider ses appuis, de se doter de moyens supplémentaires et d’avancer plus efficacement dans ses objectifs, la structure accueille toujours avec bienveillance et enthousiasme tout nouveau partenaire

Avant de terminer cette brève présentation du site de la Tour Roland et de son beau projet, signalons encore que chaque année, des Médiévales sont organisées sur place autour du mois de juillet. Nous aurons, bien sûr, l’occasion de vous informer de celles à venir. Dans l’attente, pour plus d’informations, de photos et de détails, visitez le site web officiel ici : www.tour-roland.com

Pour plus d’informations sur les mottes castrales, ajoutons enfin que vous pouvez valablement vous référer à nos vidéos de reconstitution et nos articles sur la question : Les mottes castrales et les châteaux à motte.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

A propos de la Tour Roland de Lassigny, vous pourriez aussi aimer :

ité d’histoire et de patrimoine, inscrite au titre des plus beaux villages de France depuis 1987, celle que l’on appelle encore La Petite Carcassonne Lorraine s’enorgueillit d’une histoire médiévale qui remonte, pour ses sources écrites, au tout début du moyen-âge central et au IXe siècle.

ité d’histoire et de patrimoine, inscrite au titre des plus beaux villages de France depuis 1987, celle que l’on appelle encore La Petite Carcassonne Lorraine s’enorgueillit d’une histoire médiévale qui remonte, pour ses sources écrites, au tout début du moyen-âge central et au IXe siècle. développement. Comme dans de nombreux cas, les moines se chargèrent d’aménager et de valoriser le patrimoine naturel de l’endroit autant que d’en entreprendre l’exploitation.

développement. Comme dans de nombreux cas, les moines se chargèrent d’aménager et de valoriser le patrimoine naturel de l’endroit autant que d’en entreprendre l’exploitation.

n 2014, la forteresse de Rodemack a fait l’objet de fouilles archéologiques conduites par l’INRAP. Cette campagne a permis de mettre à jour le noyau du château médiéval originel construit par Arnould 1er. A la surprise des chercheurs, on a même pu relever des traces d’occupations du site datant du XIe siècle: mobilier, monnaies, fragments de céramiques. Les vestiges d’un spacieux logis seigneurial du XIIIe siècle ont également été découverts.

n 2014, la forteresse de Rodemack a fait l’objet de fouilles archéologiques conduites par l’INRAP. Cette campagne a permis de mettre à jour le noyau du château médiéval originel construit par Arnould 1er. A la surprise des chercheurs, on a même pu relever des traces d’occupations du site datant du XIe siècle: mobilier, monnaies, fragments de céramiques. Les vestiges d’un spacieux logis seigneurial du XIIIe siècle ont également été découverts. Tout aussi intéressant encore, les fouilles ont permis d’avérer la présence de systèmes défensifs élaborés datant du XIVe et XVe siècle et il ne fait plus aujourd’hui nul doute que tout au long de son histoire médiévale et notamment durant la guerre de cent ans, ce site stratégique, au carrefour de trois frontières, à quelques kilomètres du Luxembourg et de l’Allemagne a dû se prémunir d’attaques subies sur divers fronts. C’est d’ailleurs dans le courant du XIVe que le site fut transformé en une véritable forteresse et l’on a même retrouvé les traces d’un pont-levis et sa barbacane en forme de tour porte carré datant de ce siècle.

Tout aussi intéressant encore, les fouilles ont permis d’avérer la présence de systèmes défensifs élaborés datant du XIVe et XVe siècle et il ne fait plus aujourd’hui nul doute que tout au long de son histoire médiévale et notamment durant la guerre de cent ans, ce site stratégique, au carrefour de trois frontières, à quelques kilomètres du Luxembourg et de l’Allemagne a dû se prémunir d’attaques subies sur divers fronts. C’est d’ailleurs dans le courant du XIVe que le site fut transformé en une véritable forteresse et l’on a même retrouvé les traces d’un pont-levis et sa barbacane en forme de tour porte carré datant de ce siècle.

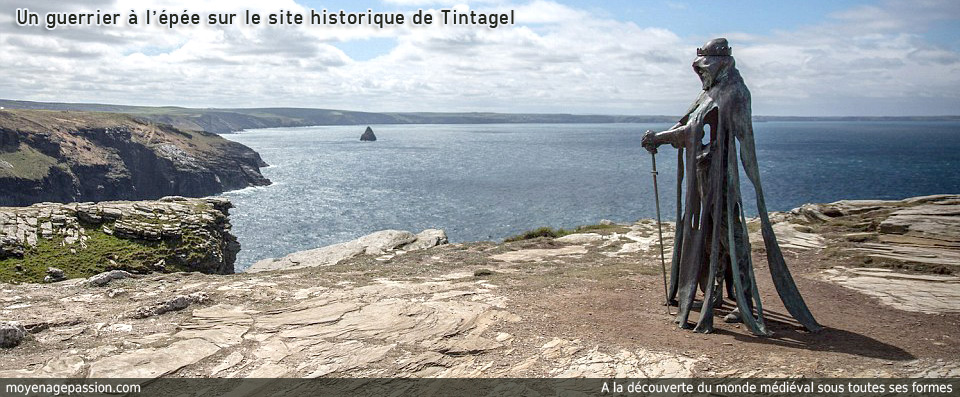

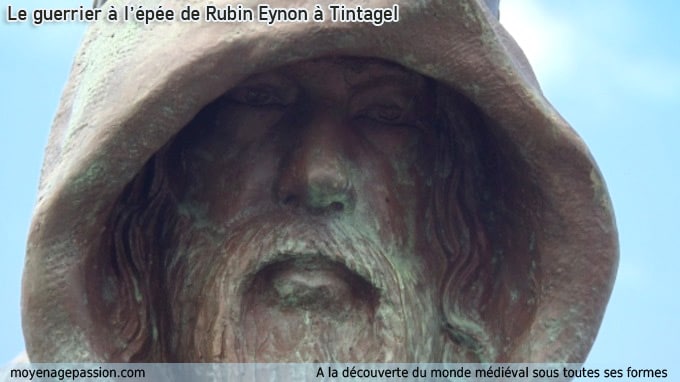

ujourd’hui, nous parlons un peu d’archéologie outre-manche et de Tintagel en Cornouailles, berceau des légendes Arthuriennes, mais surtout site d’exception archéologique. Nous en profitons pour aborder les les dernières découvertes en date, en examinant leurs possibles convergences avec les légendes arthuriennes.

ujourd’hui, nous parlons un peu d’archéologie outre-manche et de Tintagel en Cornouailles, berceau des légendes Arthuriennes, mais surtout site d’exception archéologique. Nous en profitons pour aborder les les dernières découvertes en date, en examinant leurs possibles convergences avec les légendes arthuriennes.

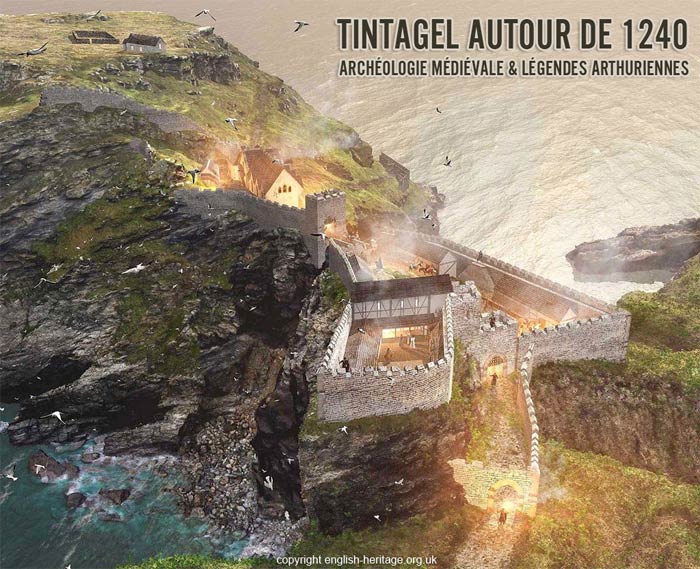

n 1225, Richard 1er de Cornouailles échangea donc avec Gervase de Tintagel ses terres de Merthen contre celle de Tintagel pour y bâtir sa forteresse. Au titre des détails intéressants de l’histoire qui viennent encore renforcer ses intentions, il semble même qu’alors il fit bâtir le château dans un style architectural antérieur à celui dont il était contemporain, afin de le faire paraître plus ancien et donc finalement encore plus « Arthurien » et légitime aux yeux des populations de Cornouailles. En affichant la volonté de se situer dans l’héritage des légendes arthuriennes, le noble ne fit pas exception. Comme cité précédemment (

n 1225, Richard 1er de Cornouailles échangea donc avec Gervase de Tintagel ses terres de Merthen contre celle de Tintagel pour y bâtir sa forteresse. Au titre des détails intéressants de l’histoire qui viennent encore renforcer ses intentions, il semble même qu’alors il fit bâtir le château dans un style architectural antérieur à celui dont il était contemporain, afin de le faire paraître plus ancien et donc finalement encore plus « Arthurien » et légitime aux yeux des populations de Cornouailles. En affichant la volonté de se situer dans l’héritage des légendes arthuriennes, le noble ne fit pas exception. Comme cité précédemment (