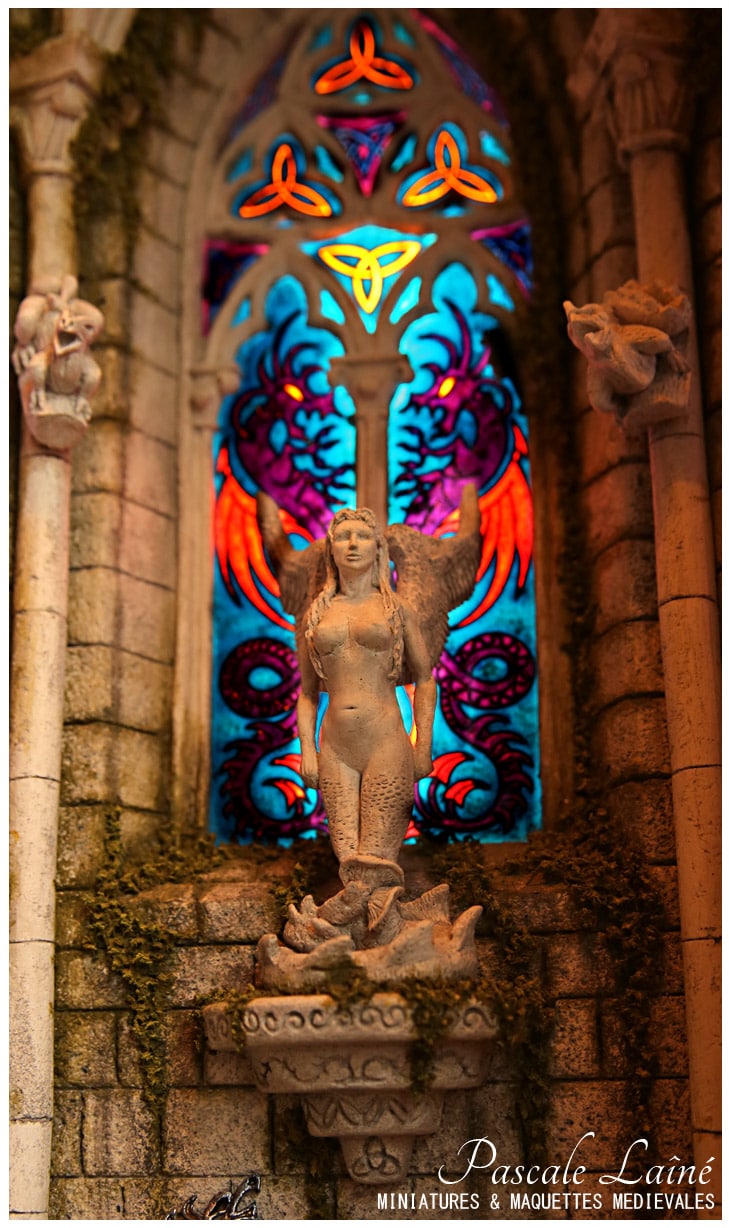

Période : moyen-âge gothique et roman

Artiste : Pascale Laîné

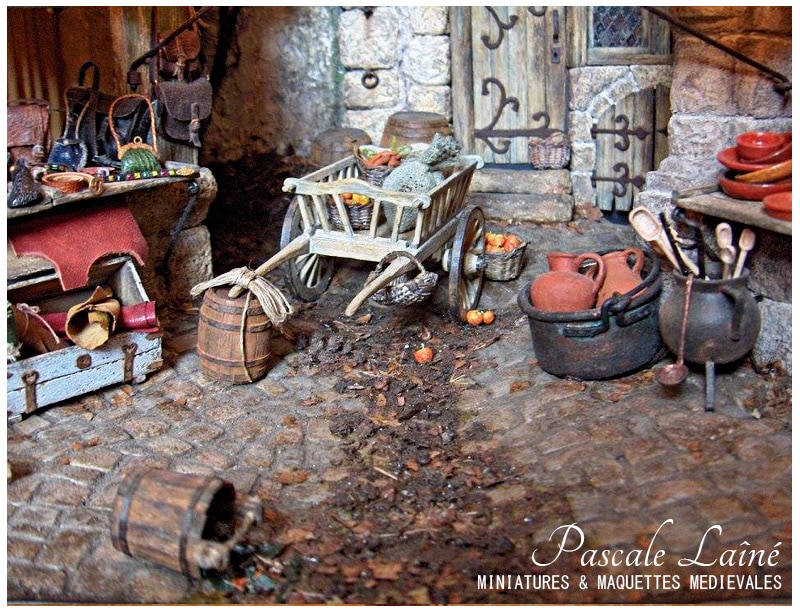

Réalisations : maquettes et miniatures médiévales, exposition.

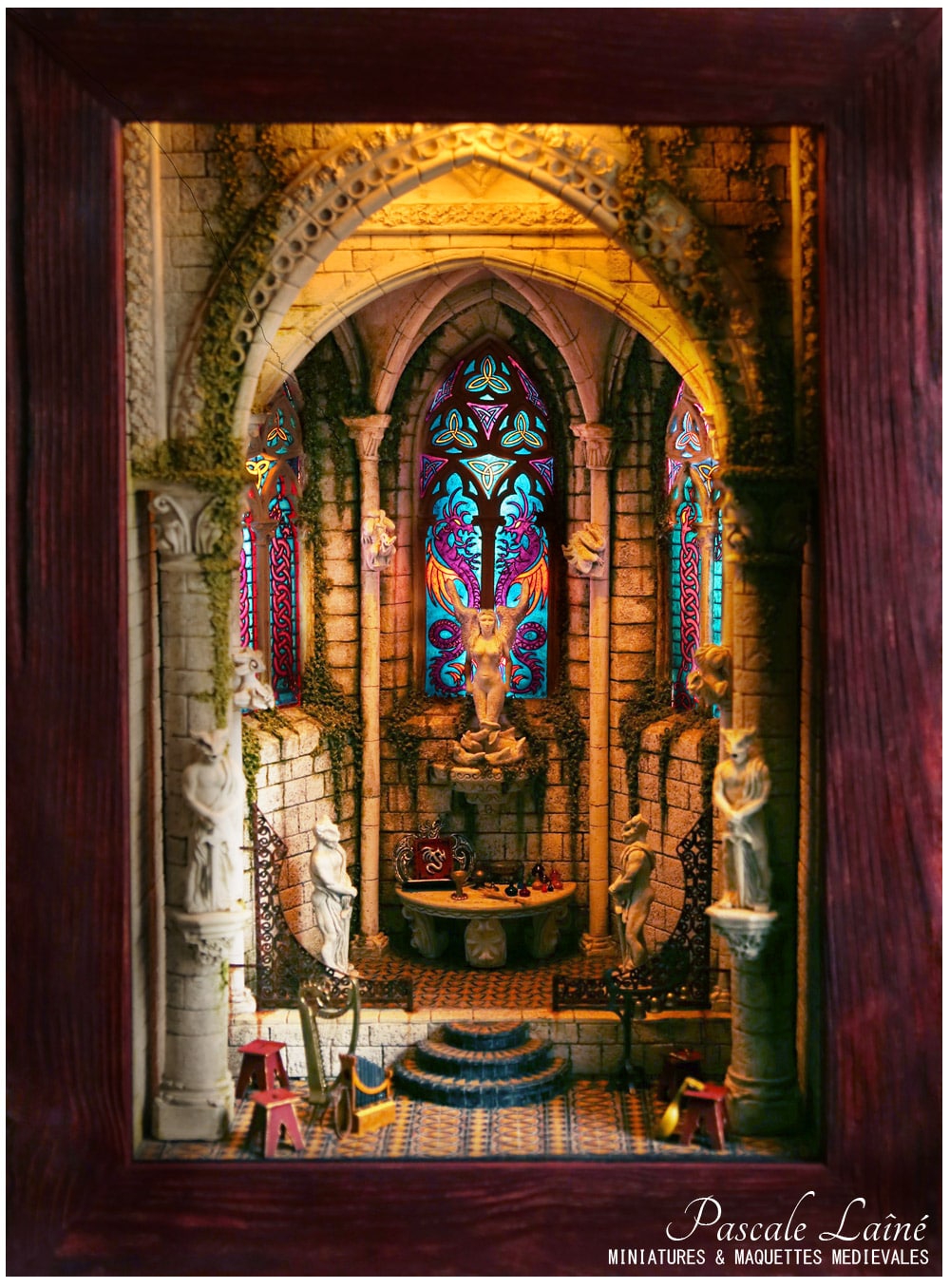

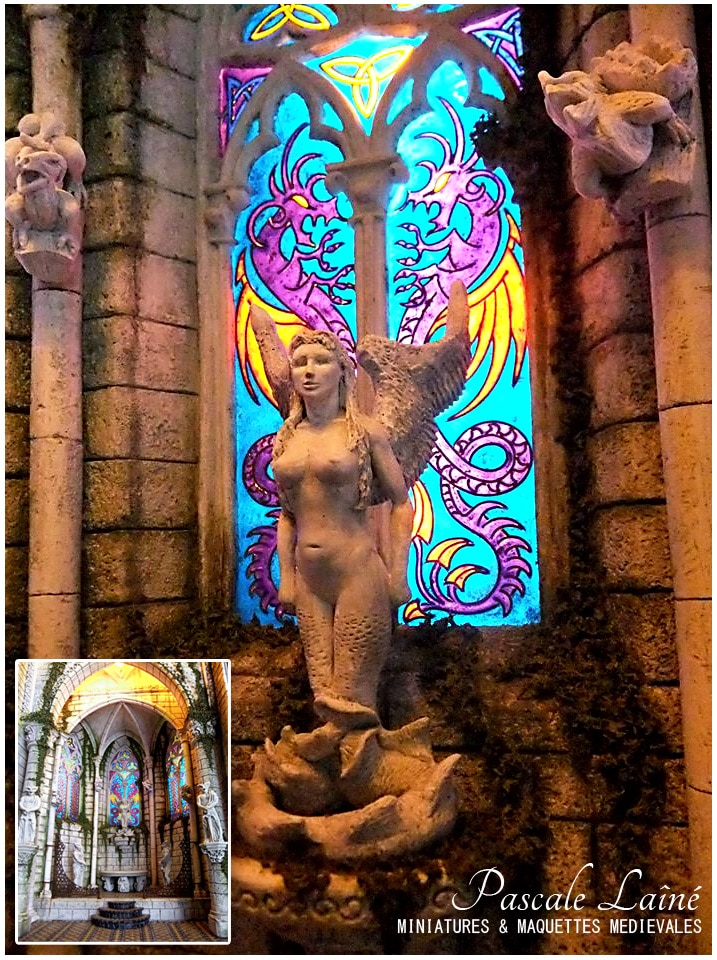

Oeuvre : Odes à Mélusine (2018)

Bonjour à tous,

Nous en profiterons pour faire un large crochet et pour vous parler de la fée Mélusine et de son émergence dans la littérature médiévale. Grande bâtisseuse, la fille de la fée Présine et du Roi Elinas fait sans doute partie des personnages les plus fantastiques de la mythologie du moyen-âge central à tardif, de la Bretagne au Poitou et à l’Aquitaine, en passant par la Provence. Sa réputation a traversé les siècles puisqu’elle demeure encore populaire dans de nombreuses régions.

XIVe siècle

naissance de la Melusine de Jean d’Arras

Le résumé du Roman de Jean d’Arras

Ayant enfanté trois filles de son mariage avec le roi Elinas, la fée Présine fut contrainte de fuir et de se réfugier sur l’île d’Avalon pour les élever. Au moment de son union avec le roi d’Ecosse, elle lui avait fait promettre de ne jamais chercher à la voir durant ses accouchements mais manipulé par le fils d’un premier mariage, le souverain avait fini par transgresser l’interdit.

A l’adolescence, ayant appris les agissements de leur père et son implication dans leur bannissement, les trois soeurs décidèrent de se venger de lui et le firent enfermer dans une geôle magique. Leur mère Présine, encore éprise du roi, fustigea ses filles pour leur comportement, les condamnant chacune à une malédiction. Mélusine hérita sans doute de la pire. Tous les samedis, la partie inférieure de son corps serait, en effet, changée en serpent et elle serait ainsi condamnée à vivre pour l’éternité. Le seul moyen pour elle d’y échapper serait d’épouser un mortel. Elle deviendrait alors à son tour mortelle et pourrait être sauvée, à la condition que son promis ne la voit jamais sous sa forme fantastique.

Quelque temps plus tard, un jour qu’il chassait au coeur de son Poitou natal, le jeune noble Raimondin, fils du comte de Forez, tua par accident son oncle, le comte de Poitiers. Au coeur de la forêt et au bord d’une fontaine, il rencontra bientôt, ce même jour, trois jeunes filles dont l’une lui promit de l’aider à se laver de son crime s’il

Las ! là-encore, sous la foi de rumeurs colportées par son propre frère, l’époux, fou de colère et de jalousie, finira par transgresser l’interdit : Mélusine le tromperait les jours fatidiques ou pire serait, en réalité, une fée et userait de ces jours ci pour s’amender et faire pénitence ! N’y tenant plus, il fera un trou dans le mur de la pièce où la belle se tenait enfermée le samedi pour l’espionner et en avoir le coeur net. Et là fatalement, il la surprendra au bain, dans son étrange forme et métamorphose. Rien ne se produira sur l’instant et les époux sachant le tabou transgressé n’en piperont mot, mais plus tard, échauffé par le mauvais comportement d’un de leurs fils qui avait mis le feu à un monastère, Raimondin lèvera le ton sur Mélusine, la rendant coupable des exactions de sa descendance en faisant clairement allusion à sa forme (maléfique) et sa malédiction : « Ah très fausse serpente… ». Elle se changera alors en serpent ailé et disparaîtra par la fenêtre à jamais.

L’histoire conte qu’elle viendra toutefois veiller sur sa progéniture comme elle apparaîtra ensuite à tous ceux de son lignage. De son côté, rendu au désespoir, l’époux se retirera dans l’érémitisme à Montserrat, quant àu fils poufandeur de moines, après être aller se confesser à Rome, il rebâtira le monastère de Maillezais qu’il avait indûment détruit.

Aux sources médiévales

de l’Histoire de Mélusine

Plus proche encore du récit de Jean d’Arras et moins de deux siècles auparavant, Gervais de Tilbury (1150-1228), clerc, chevalier et auteur des XIIe, XIIIe siècle avait déjà posé les grandes lignes de l’histoire de la fée, sans encore la nommer. A quelques variations près, on y retrouvait déjà tous les ingrédients du récit de Jean d’Arras à ceci près que l’histoire se passait en Provence, au château de Rousset, près de Aix : malédiction qui condamne la jeune fille à avoir le bas du corps changé en serpent une fois la semaine, épousailles d’un certain « Raimond », interdiction faite à l’époux de chercher à la voir les jours où la malédiction la frappe, fortune et réussite du mari une fois la jeune fille épousée, grande fertilité, descendance nombreuse et, pour finir, transgression inévitable de l’interdit par le mari avec renvoi de la jeune fille à sa malédiction éternelle. Cette fois-ci, avec Gervais de Tilbury c’est en serpent aquatique qu’elle se changeait et non plus en Serpent ailé ou en Dragon, disparaissant dans les eaux et non plus dans les airs.

Enfin, pour clore ce panorama historique et médiéval de l’Histoire de Mélusine, il faut encore mentionner le récit d’un moine bénédictin vendéen du nom de Pierre Bersuire, autour de 1300. Sans citer lui non plus le nom de la jeune fille, il reprenait à nouveau les éléments de l’histoire en la ramenant vers le Poitou. Il posait aussi, au passage, un cadre encore plus précis que l’on allait retrouver chez Jean d’Arras en mentionnant la construction du château de Lusignan. (1)

Mélusine, fée bâtisseuse

Au delà de cette ambivalence, un des aspects fort de l’image de la fée reste avec et après Jean d’Arras, ses qualités de bâtisseuse.

Jean d’Arras, La Noble Histoire de Mélusine

Cette nature de bâtisseuse sous la plume de l’auteur du moyen-âge central est sans nul doute intimement liée à la fortune générale qu’apporte la fée à son époux. Elle s’inscrit, en tout cas, dans ce cadre. Plus que jamais au XIIIe et XIVe siècle, le château de pierre, édifice puissant, fastueux, spacieux est la marque incontestable et le symbole par excellence de la réussite et de la richesse de son hôte autant qu’il est le signe de son pouvoir militaire. L’histoire économique et politique de ce moyen-âge central, l’essor économique et l’importance du château viennent ici donner à Mélusine ses qualités nouvelles.

Il faut préciser que tous les bâtisseurs et ouvriers sollicités pour réaliser les oeuvres gigantesques de la fée y trouvent largement leur compte et sont réglés rubis sur l’ongle et sans retard. On comprend mieux après coup que certains d’entre eux aient pu voir en elle une muse :

« …Et fesoient les ouvriers dessuz diz tant d’ouvrage et si soubdainement que tous ceulx qui qui par la passoient en estoient esbahiz. Et les paioit Melusigne tous les samediz, si qu’elle ne leur devoit denier de reste. Et trouvoient pain,vin, char et toutes choses propices que il leur failloit, par grant habondance. Ne nulz homs ne savoit dont cilz ouvriers venoient, ne dont ilz estoient. Et en brief temps fu faitte la forteresse, non pas une mais deux fortes places, avant que on peust venir au dongon. »

Jean d’Arras, La Noble Histoire de Mélusine

Habile bâtisseuse qui traite avec largesse ceux qui l’assistent dans cette tâche, encore une fois, on ne peut pourtant pas réduire Mélusine à ces qualités qui ne sont qu’un prolongement de ses dons et de ses talents : fertilité, fécondité, et même l’exercice d’une certaine bonté malgré sa nature fantastique et peu chrétienne la caractérise sans doute bien plus.

Si la plupart de ses auteurs médiévaux la considéreront, par ailleurs, comme une créature de laquelle il faut se défier, quand ce n’est pas un ange déchu, elle fait, la plupart du temps tout son possible pour s’amender et se soustraire à sa funeste malédiction. Les conditions qu’elle pose semblent même bien maigres au regard de tout ce qu’elle prodigue et pourtant la fatalité finit toujours par la rattraper. D’une manière ou d’une autre, il faut que l’interdit soit transgressé et que Mélusine retourne à son destin tragique par la main même de celui qu’elle avait « élevé » et qui avait aussi le pouvoir de la sauver.

Retour à l’oeuvre de Pascale Lainé

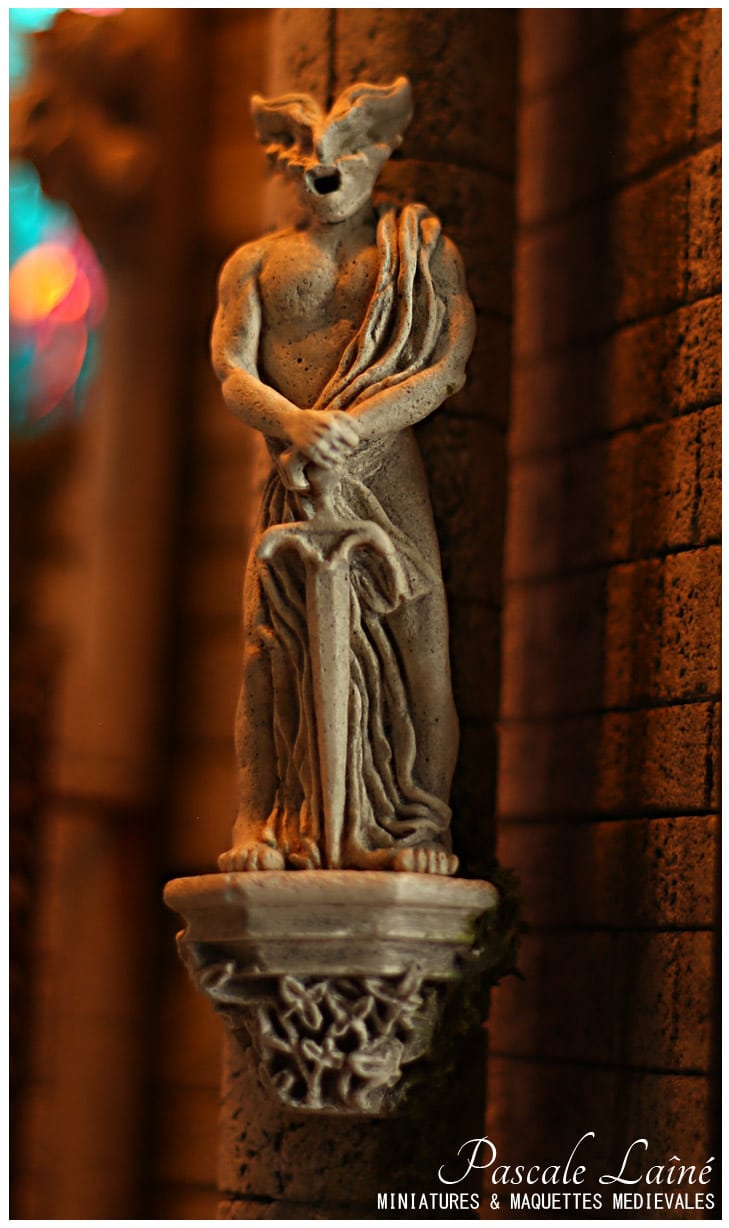

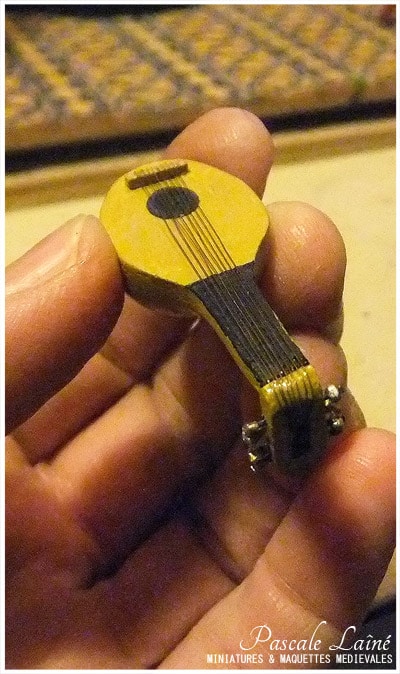

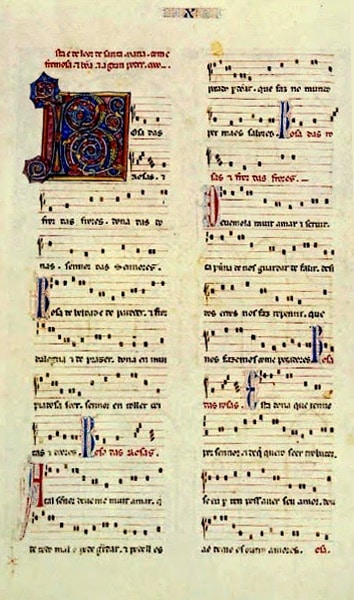

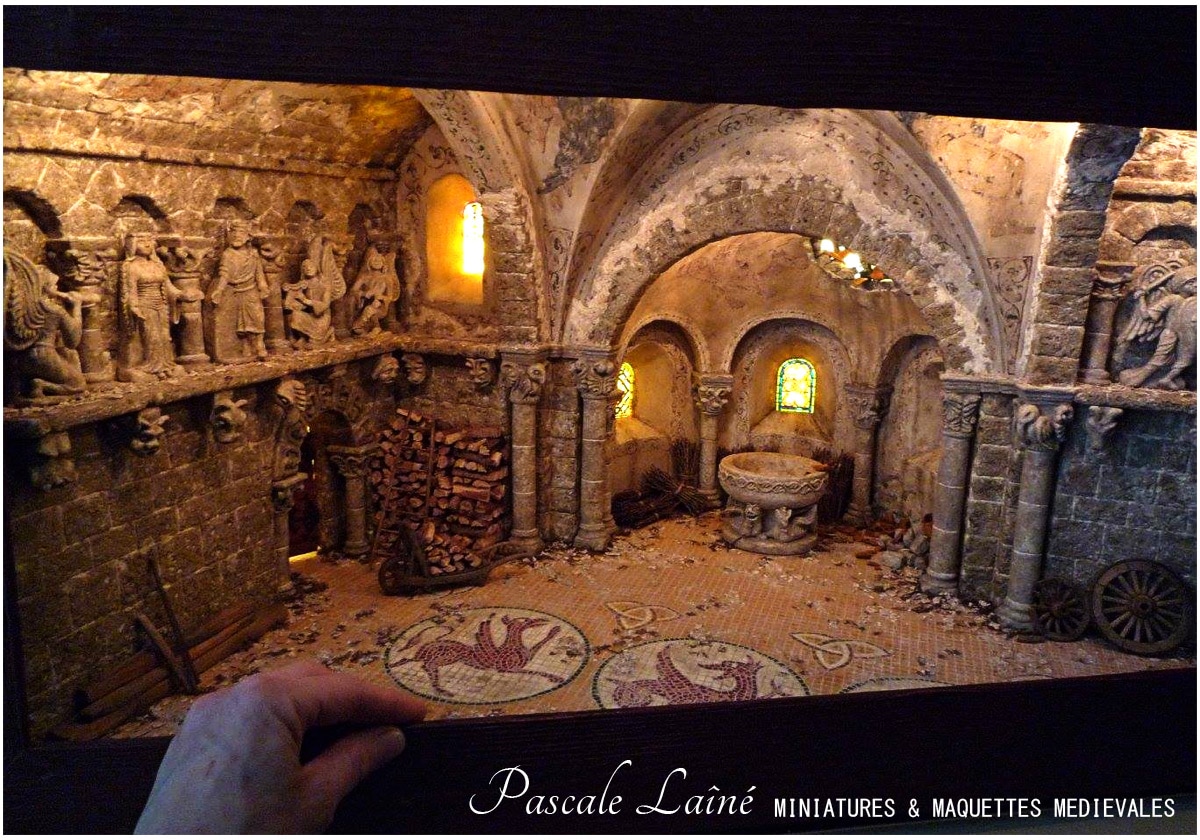

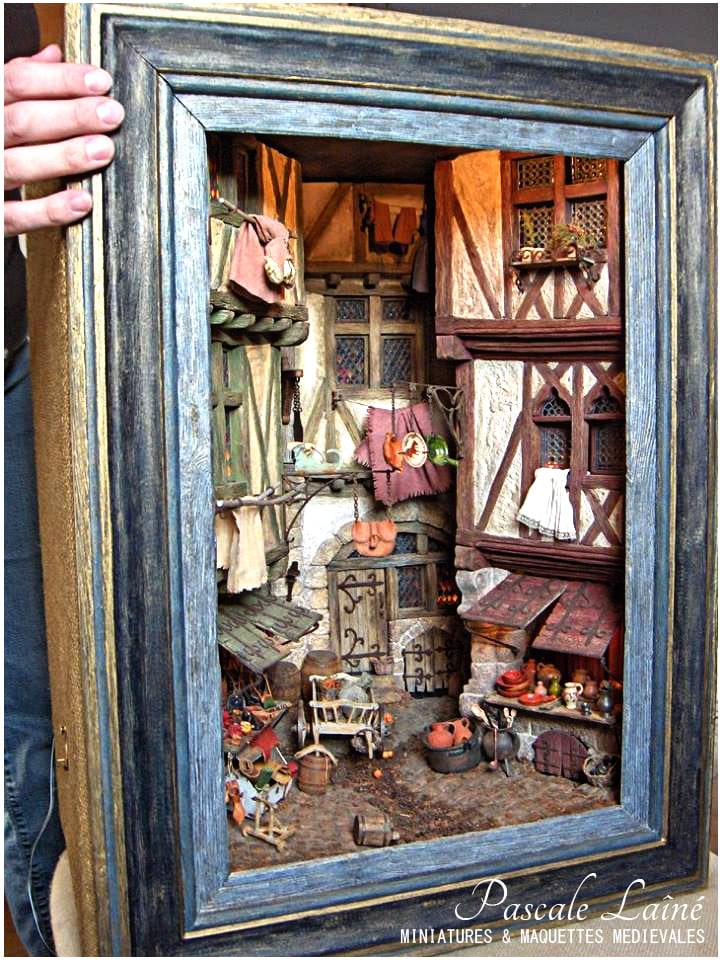

Comme nous le disions en introduction, les heures de travail sont innombrables pour arriver à cette oeuvre totalement aboutie aux détails époustouflants. A son habitude, l’artiste a travaillé l’ensemble des pièces du décorum d’après manuscrits ou au moyen de recherches précises sur les instruments, objets, vitraux, éléments d’architecture d’époque.

« Dans cette maquette, j’ai voulu mettre à l’honneur la femme, la musique, la liberté de culte ou de non culte, les bestiaires imaginaires, et surtout : les courbes… Partout, les courbes se répondent en échos envoûtants. L’ambiance est méditative, sereine. Ni violence, ni intransigeance, Mélusine ne rêve que de bâtir , construire. » Pascale Lainé

Pourtant et c’est ainsi que la magie opère, l’art ne peut jamais donner en quelques mots, toutes ses clefs. Rendu face à l’oeuvre et immergé dans son ambiance, on jurerait sentir qu’une présence invisible habite l’endroit.

Précisons-le d’ailleurs sachant qu’elle nous en saura gré, l’art quel qu’il soit visuel, sculptural, pictural, scénique a toujours vocation à se donner « vivant ». La mise à plat photographique ne lui fait que rarement justice; les couleurs naturelles, l’atmosphère, la profondeur (dans les deux sens du terme), sont autant de choses qui ne se livrent qu’en face de l’oeuvre véritable. Aussi, pour merveilleux que l’effet puisse être à la vue des images qui émaillent cet article, nous espérons qu’il ne soit qu’une invitation à aller voir de près les oeuvres de Pascale Lainé, là où elles sont exposées.

Au château de Bordes jusqu’en mai prochain

Concernant cette belle maquette médiévale en forme d’hommage à Mélusine, elle s’est déjà envolée vers son destin et elle sera visible dans la tour Jeanne d’Arc du Château de Bordes, dans la Nièvre, jusqu’au mois de mai prochain. Elle y rejoindra les autres maquettes de Pascale qui s’y trouvent déjà exposées. Les oeuvres devraient ensuite voyager en direction du château de Sagonne dans le Cher, jusqu’en septembre.

Pour retrouver d’autres oeuvres de Pascale et suivre son calendrier d’expositions, voici son FB : Maquettes d’Architecture médiévale.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

(1) Sources : voir Mélusine maternelle et défricheuse,

Emmanuel Le Roy Ladurie Jacques Le Goff, sur l’excellent Persée.

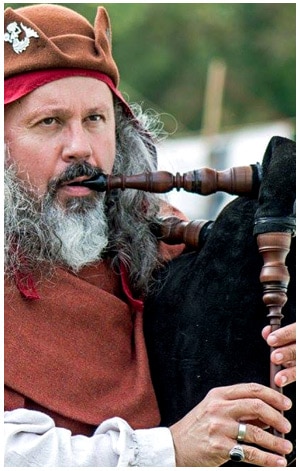

oilà longtemps déjà que nous voulions faire ici le portrait d’un musicien, danseur et comédien passionné d’histoire qui va sur les chemins de France là où le vent de son art le mène, avec une prédilection pour les événements culturels et les grandes fêtes médiévales ou historiques. Nous sommes donc très heureux que cet article nous donne enfin l’occasion de vous le présenter.

oilà longtemps déjà que nous voulions faire ici le portrait d’un musicien, danseur et comédien passionné d’histoire qui va sur les chemins de France là où le vent de son art le mène, avec une prédilection pour les événements culturels et les grandes fêtes médiévales ou historiques. Nous sommes donc très heureux que cet article nous donne enfin l’occasion de vous le présenter.

our la partie touchant le moyen-âge qui nous interpelle le plus ici pour des raisons éditoriales, on retiendra, a

our la partie touchant le moyen-âge qui nous interpelle le plus ici pour des raisons éditoriales, on retiendra, a

u’est-ce qui distingue un artiste ? Voilà bien une question qui relève du mystère: vocation, alchimie, passion? Une idée qu’il poursuit et, quelquefois même, sans qu’il puisse bien se l’expliquer, une impossibilité presque existentielle de faire autrement ? Un « quelque chose » indéfinissable après quoi il coure, sans être au fond jamais tout à fait rassasié : créer pour vivre, pour respirer, pour s’exprimer ? Pour entraîner, peut-être, après tout cela, les autres sur les sentiers de ses rêves intérieurs.

u’est-ce qui distingue un artiste ? Voilà bien une question qui relève du mystère: vocation, alchimie, passion? Une idée qu’il poursuit et, quelquefois même, sans qu’il puisse bien se l’expliquer, une impossibilité presque existentielle de faire autrement ? Un « quelque chose » indéfinissable après quoi il coure, sans être au fond jamais tout à fait rassasié : créer pour vivre, pour respirer, pour s’exprimer ? Pour entraîner, peut-être, après tout cela, les autres sur les sentiers de ses rêves intérieurs.

u côté des ambiances, si Pascale Laîné avoue avoir un faible pour les édifices religieux qui, confie-t-elle, « réunissent dans le même espace ce que les hommes ont voulu créer et offrir de plus beau pour atteindre leur idéal » (architecture, sculpture, mobilier, vitraux,…) , ses scènes les présentent souvent comme des décorums désertés depuis longtemps par les hommes. La végétation y a repris ses droits dans un mélange subtil où architecture et vie organique se tutoient comme pour mieux mettre en valeur l’âge des pierres et leur patine, dans des atmosphères qui laissent libre champ à l’imagination et à la poésie. Ce charme incomparable est aussi pour l’artiste un support, une façon de réunir ses découvreurs qu’ils soient ou non croyants, dans un espace harmonieux et propice à la sérénité.

u côté des ambiances, si Pascale Laîné avoue avoir un faible pour les édifices religieux qui, confie-t-elle, « réunissent dans le même espace ce que les hommes ont voulu créer et offrir de plus beau pour atteindre leur idéal » (architecture, sculpture, mobilier, vitraux,…) , ses scènes les présentent souvent comme des décorums désertés depuis longtemps par les hommes. La végétation y a repris ses droits dans un mélange subtil où architecture et vie organique se tutoient comme pour mieux mettre en valeur l’âge des pierres et leur patine, dans des atmosphères qui laissent libre champ à l’imagination et à la poésie. Ce charme incomparable est aussi pour l’artiste un support, une façon de réunir ses découvreurs qu’ils soient ou non croyants, dans un espace harmonieux et propice à la sérénité.

usqu’au 21 septembre, les maquettes médiévales de Pascale Laîné sont exposées au Château de Sagonne dans le Cher. Elles voyageront ensuite jusqu’au château des Bordes à Urzy dans la Nièvre, à l’occasion des médiévales 2017 (les 23 et 24 septembre). Les 14 et 15 octobre prochains, vous pourrez encore aller les découvrir au Grand Théâtre d’Asnières-Sur-Seine.

usqu’au 21 septembre, les maquettes médiévales de Pascale Laîné sont exposées au Château de Sagonne dans le Cher. Elles voyageront ensuite jusqu’au château des Bordes à Urzy dans la Nièvre, à l’occasion des médiévales 2017 (les 23 et 24 septembre). Les 14 et 15 octobre prochains, vous pourrez encore aller les découvrir au Grand Théâtre d’Asnières-Sur-Seine.