Sujet : guerre de cent ans, monde médiéval, pouvoir féminin, nouveautés littéraires, portraits de femmes, chroniques.

Période : XVe siècle, Moyen Âge tardif

Portrait : Isabelle de France (1295-1358)

Auteur : Xavier Leloup

Ouvrage : Les Grandes Dames de la Guerre de Cent Ans, Editions la Ravinière (2022)

Préambule

Bonjour à tous,

n mars 2021, nous engagions avec Xavier Leloup, auteur de la saga historique Les trois pouvoirs, une série intitulée Les Grandes Dames de la Guerre de Cent ans. Dans le cours de cette même année, cette collaboration donna lieu à cinq chroniques sur le pouvoir médiéval au féminin ; leur succès fut alors immédiat auprès de nos lecteurs, mais aussi sur les réseaux sociaux sur lesquels elles furent partagées.

Depuis lors, moins de deux ans se sont écoulés et, pourtant, que de chemin parcouru ! D’auteur de romans historiques, Xavier Leloup est devenu éditeur. Fin 2021, il a ainsi créé La Ravinière, une maison spécialisée dans l’édition d’ouvrages et de fictions historiques avec le Moyen Âge comme période de prédilection. Nous l’avions d’ailleurs reçu en entretien pour qu’il nous parle de cette nouvelle aventure. Quelque temps plus tard, en juin 2022, il nous annonçait la sortie de deux nouveaux ouvrages : la réédition (qui serait bientôt saluée par la presse) d’une célèbre fiction médiévale : le Quentin Duward de Sir Walter Scott. Mais encore une nouveau livre signé de sa main et qui ne pouvait nous faire plus plaisir ; ce dernier ouvrage portait, en effet, le nom du cycle initié, ici-même, sur Les Grandes dames de la Guerre de Cent ans et se proposait d’en prolonger le thème.

Sans surprise, à quelques mois de son lancement, ce livre sur les femmes de pouvoir qui ont marqué l’histoire du Moyen Âge tardif continue de faire la joie des libraires et des lecteurs de tous bords. Les chroniques dont nous avait originellement gratifié leur auteur, ont été largement remaniées pour faire la place à des portraits encore plus détaillés de nos héroïnes françaises ; sont venues également s’y ajouter de nombreuses autres histoires de femmes qui, chacune à leur manière, ont influencé l’histoire de France pendant ces siècles troublés.

Excellente nouvelle pour tous nos lecteurs. Aujourd’hui, pour renouer avec ce grand cycle et donner l’envie de se plonger dans cet ouvrage à tous ceux qui ne le connaitraient pas encore, nous vous proposons de découvrir le nouveau portrait d’une grande dame de la guerre de cent ans sous la plume de Xavier Leloup : celui d’Isabelle de France (1295-1358) et de son étonnant destin. Sans plus attendre, nous lui cédons donc le pas pour une nouvelle chronique tirée de son livre. Il s’agit même de celle qui ouvre le bal de l’ouvrage.

En vous souhaitant une belle lecture.

Frédéric Effe

Isabelle la Conquérante

une chronique de Xavier Leloup

Prenez une princesse fière et élégante, fille de l’un des plus grands rois capétiens. Puis mariez-la à un roi anglais des plus fantasques ayant un certain penchant pour les garçons. Vous aboutirez alors au fabuleux destin de la reine d’Angleterre Isabelle de France, la « louve », qui réussit à conquérir le royaume de son propre époux.

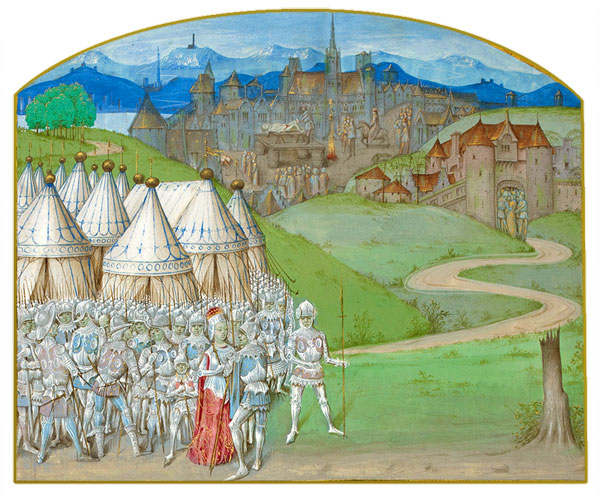

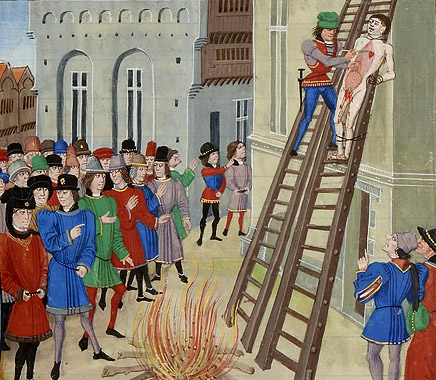

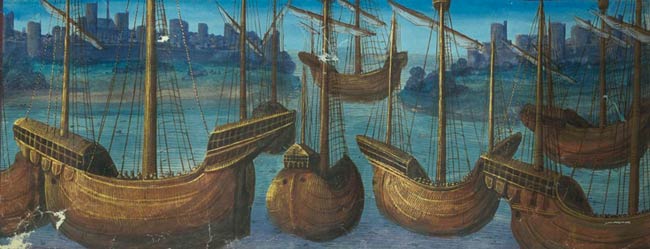

Jean de Wavrin, Recueil des croniques d’Engleterre. British Library (Royal MS 15 E IV)

24 novembre 1326. Hereford, à l’ouest de l’Angleterre. Le sire Hugues Despenser, ancien favori du roi Edouard II, se voit lire la liste des griefs qui ont été retenus contre lui : crimes, attentat contre la reine, confiscation de ses biens, complots visant à la faire assassiner, mauvais traitements envers les veuves et les enfants des opposants à sa tyrannie.

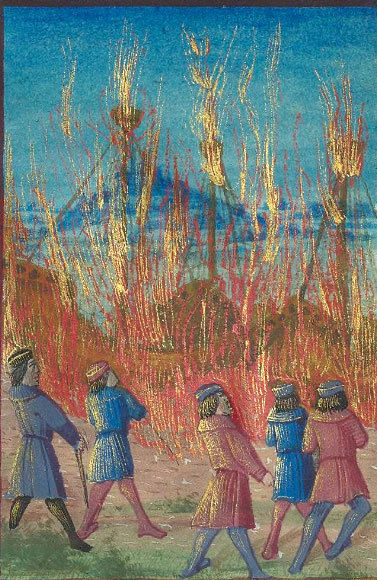

Les grands barons qui composent ce tribunal d’exception ne tardent pas à rendre leur jugement : c’est la peine de mort. Despenser sera pendu comme un voleur, écartelé comme un traître, décapité comme un rebelle, ses entrailles seront arrachées et brûlées. Mais le condamné devra d’abord parcourir les rues de la ville, nu et couronné d’orties, sous les huées. Puis on l’attache à une claie tirée par des chevaux qui vont le conduire à la place du marché. Là, il est pendu à une grande échelle par un nœud coulant passé autour de son cou. « Et quand il fut ainsi lié », décrit Jean Froissard dans ses Chroniques, « on lui coupa en premier le vit [le pénis] et les couilles comme hérétique et sodomite, ainsi que l’on disait aussi du roi. Et pour avoir fait se quereller le roi et la reine et l’avoir faite chasser. » La tête de Despenser finira clouée sur la tour-porte du pont de Londres. Quant à son corps, il est découpé en quatre quartiers expédiés aux grandes villes.

Un roi sous emprise

La reine d’Angleterre, Isabelle de France, tient sa revanche. Des années qu’elle courbe le dos face aux humiliations, aux avanies, aux exactions du favori de son époux. Aux côtés de son père Despenser l’Aîné, le jeune Hugues a longtemps fait régner la terreur au royaume d’Angleterre. Il était « l’œil droit » d’Edouard II selon l’auteur de La Chronique de Lanercost, ou encore celui qui tournait autour du roi comme le chat autour de sa proie, selon les termes des Flores Historiarum¸ une autre chronique de l’époque. Surtout, le favori n’a jamais entendu partager le roi avec quiconque, pas même avec la reine. Et ce n’est pas le premier. Avant lui, il y eut un certain Pierre Gaveston, jeune Gascon lui aussi « bien-aimé du roi ». Dès avant son mariage avec son épouse française, Edouard II éprouvait pour ce jeune homme une passion exclusive, dévorante, qui l’avait conduit à le faire comte de Cornouailles et lui allouer une rente de 4 000 livres par an. « Nous étions trois dans ce mariage », écrira plus tard Isabelle. Et ce, au plus grand dam de la noblesse d’Angleterre. Gaveston, un homme puissant mais détesté, et à la langue bien pendue, qui par trois fois dut fuir le royaume d’Angleterre avant de finir décapité.

Mais Edouard II est incorrigible. Seulement cinq années s’écoulent, le voilà qui s’entiche d’un nouveau favori. Sauf qu’avec ce Despenser, un nouveau cap est franchi. Non content d’avoir acquis de nombreuses seigneuries, il va se faire une spécialité de l’extorsion de richesses. Impitoyable, il n’hésite pas à utiliser la force pour soutirer de l’argent à de riches héritières ou aux veuves des hommes qu’il a fait exécuter. Tel est le cas d’une certaine Alice de Lacy, menacée d’être brûlée vive si elle ne lui paie pas une amende de 20 000 livres. Or sur tout cela, le roi d’Angleterre ferme les yeux. Pire, Edouard couvre de faveurs aussi bien son favori que son épouse Eléonore, sa propre nièce, sans qu’on puisse déterminer avec certitude s’il entretient des rapports amoureux avec l’un, avec l’autre, ou bien les deux. Mais pour Isabelle, la situation ne fait guère de doute. C’est bien avec Hugues que son époux la trompe.

« Je crois que le mariage est une union entre un homme et une femme, basé par-dessus tout sur une vie commune, mais quelqu’un s’est introduit entre mon mari et moi qui est en train d’essayer de rompre ce lien », déclarera-t-elle de manière solennelle devant son frère, le roi de France Charles IV, une fois réfugiée à Paris. Et la reine d’ajouter, tout entière vêtue de noir et coiffée d’une guimpe de veuve : « Je déclare que je ne reviendrai pas tant que cet intrus ne sera pas chassé, mais, oubliant ma robe de mariée, je ne me vêtirai plus que des robes de veuve et porterai le deuil jusqu’à je sois vengée de ce pharisien ».

Rebelle à son mari, rebelle à son roi

Ces affirmations ont beau être justifiées, elles n’en sont pas moins d’une incroyable audace. Non seulement la reine Isabelle refuse de rejoindre son époux en Angleterre mais qui plus est, elle sous-entend publiquement qu’il la trompe avec une personne de son sexe. C’est là rompre avec toutes les conventions de l’époque et pour ainsi dire, lui déclarer la guerre. Mais on reconnaît bien là la fille de Philippe le Bel, le puissant roi capétien surnommé « le roi de fer ». Des cheveux d’or, grande et bien formée, elle n’a pas seulement hérité sa beauté. Elle a aussi son intelligence, sa détermination, la haute idée de sa propre dignité ; son goût pour la chasse aussi.

Si elle a longtemps fait passer en premier ses devoirs de reine, Isabelle de France déclare qu’à compter de ce jour, elle ne comptait plus se soumettre. De batailles perdues contre les Ecossais, en conflits avec les barons, en fuites à travers le pays, le roi d’Angleterre l’a plusieurs fois mise en péril de mort. Un exemple de ce qu’elle a dû subir : alors que les grands du royaume assiégeaient la capitale, Isabelle en fut réduite à accoucher de sa deuxième fille dans une Tour de Londres si délabrée qu’au moment de la délivrance, elle se trouva éclaboussée par la pluie traversant le plafond !

La reine d’Angleterre n’aurait toutefois osé prendre la tête de la rébellion contre son époux si elle n’avait possédé dans son jeu une carte maîtresse. Cette carte maîtresse, c’est le sire Roger Mortimer de Wigmore. Ancien lieutenant du roi en Irlande et l’un de ses plus fidèles barons, la tyrannie des Despenser l’a conduit à devenir à son tour l’un de ses plus farouches opposants. C’est un homme intrépide, épris de fastes et jaloux de son rang. Il est venu se réfugier en France après sa spectaculaire évasion de la Tour de Londres. Isabelle et Roger ont également en commun le goût des récits de chevalerie et des romans arthuriens, si bien qu’à l’image de Lancelot et Guenièvre, ils ne vont pas tarder à devenir amants. « En vérité, très cher frère, il est apparent à nous et à tous qu’elle ne nous aime pas comme elle le devrait envers son seigneur, et la cause qui l’a poussée à dire des mensonges sur notre neveu et à s’éloigner de nous est due, selon mes pensées, à une volonté désordonnée depuis qu’elle garde en sa compagnie ouvertement et notoirement Mortimer, à l’encontre de tous ses devoirs », écrira Edouard II à son cousin de France dans une énième tentative de faire revenir son épouse auprès de lui.

Isabelle chef de guerre

C’est donc aux côtés de ce grand soldat que la reine va entreprendre ce que nul n’avait tenté depuis Guillaume le Conquérant : envahir le royaume d’Angleterre. Or malgré une force militaire composée de seulement 1 500 hommes, elle va réussir. Au fur et à mesure de son avancée en terre anglaise, les ralliements à sa cause se multiplient. Et il ne s’agit pas seulement de ces barons, de ces évêques qui ont en commun la haine des Despenser. C’est en vérité tout le peuple anglais qui se lève pour rallier sa cause. Cambridge, Oxford, Gloucester, Bristol puis enfin Londres, en quelques mois seulement, Isabelle de France se rend maîtresse de toute l’Angleterre.

Le règne d’Edouard II n’y résistera pas. On finira par le retrouver en compagnie de son cher Despenser, errant dans la lande sous une pluie battante, après avoir vainement tenté de s’échapper par la mer. Conservé deux ans en captivité, le roi trouvera la mort au château de Berkeley, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1327.

Faut-il pour autant considérer, à l’image du poète Thomas Gray, qu’Isabelle était cette « Louve de France, dont les crocs acharnés déchirent les entrailles de son époux mutilé » ? Ce serait là lui faire injustice. D’abord parce que l’assassinat du roi a sans doute été ordonné par Roger Mortimer sans même qu’elle n’en ait été avertie. Convaincu de ce qu’Edouard constituerait une menace tant qu’il demeurerait en vie et craignant son évasion, son amant a préféré le faire tuer. Ensuite parce qu’en dépit de la triste fin de Despenser, la reine saura fait preuve d’une relative clémence à l’encontre de ses anciens alliés. Comme le souligne l’historienne Sophie Brouquet dans sa biographie d’Isabelle de France (1) : « au total, la répression se borne à six exécutions. Isabelle de France n’a pas fait couler de bain de sang et se montre davantage prête à pardonner que les Despenser … En réalité, très vite, le gouvernement de la reine a offert un grand nombre de pardons. Il y a eu peu d’enfermements et de confiscations, et les biens sont souvent rendus à leurs propriétaires. »

D’une tyrannie à l’autre

Par la suite, Isabelle commettra toutefois plusieurs erreurs politiques.

Elle est si prompte à recouvrer ses biens que son revenu annuel s’élève bientôt à 40 000 livres, soit un tiers des revenus du royaume. De quoi faire des jaloux. Sa politique pacificatrice envers les Ecossais, de même que ses volontés d’accommodements avec la France, vont aussi déplaire aux Grands. Mais surtout, il y a son idylle avec Mortimer. Moins celle-ci est dissimulée, et plus elle fait scandale. Au faîte de leur puissance, les deux amants iront même jusqu’à organiser de grandes festivités autour de la légende arthurienne durant lesquelles Mortimer, costumé en roi Arthur, trônera à la place d’honneur en compagnie d’une Guenièvre qui n’est autre que la reine elle-même.

Mortimer est alors devenu comte de la Marche – titre inédit créé spécialement en son honneur – et un pair du royaume bénéficiant de 8000 livres de rente. A chacun de ses déplacements, une garde armée l’accompagne. « Roi fou » l’appelle son propre fils, « homme gonflé d’orgueil », écrit de son côté l’auteur du Brut, célèbre chronique anglo-normande. Autant dire que pour beaucoup, la tyrannie de Mortimer ne vaut guère mieux que celle des Despenser.

L’ambitieux roi Edouard III n’aura donc guère de mal à trouver des complices pour faire capturer l’impudent. « Beau fils, ayez pitié du gentil Mortimer. Ne le blessez pas ; c’est un preux chevalier. Notre bien-aimé ami, notre cher cousin », l’aurait imploré Isabelle alors que ses partisans s’apprêtaient à mettre la main sur son amant dans un château de Nottingham endormi. Mais la roue de la Fortune avait déjà tourné. Accusé à son tour de haute trahison, Mortimer trouvera la mort sur le gibet.

C’est beaucoup de morts, décidément, qui auront jalonné l’existence de cette fille de France. Mais on ne choisit pas son destin, ni encore moins son époque. Mariée à 12 ans à un roi excentrique, Isabelle aura toutefois su traverser les tempêtes avec courage et une rare intelligence politique. Cette femme distinguée avait aussi réussi à faire vivre autour d’elle une cour brillante où le raffinement des parures n’avait d’égal que la parfaite entente entre des sujets séparés par la langue. Comme l’écrit encore Sophie Brouquet, la reine avait « su nouer des liens étroits avec des nobles anglais, tout en conservant auprès d’elle des hommes et des femmes venus de France… Sa cour est à l’image de cette jeune reine fière, intelligente, avide de richesses, aristocratique, pacifique et multiculturelle. »

Ironie du sort, c’est son sens de l’honneur familial qui signera la perte des siens. En 1314, elle dénonce à son père l’adultère de ses belles-sœurs françaises, ce qui aboutira à une crise de régime et l’extinction de la dynastie des Capétiens directs au profit de leurs cousins Valois. Pour qui voudrait en savoir davantage, il se suffit de se replonger dans la saga des Rois Maudits. Puis en 1328, quand les ambassadeurs du roi de France Philippe VI viennent réclamer l’hommage d’Edouard III pour la Gascogne, c’est Isabelle qui refuse et leur jettera avec hauteur : « Mon fils, qui est le fils d’un roi, ne prêtera jamais l’hommage à un fils de comte ». La rupture avec la France est dès lors définitive et Philippe VI confisque la Gascogne. C’est alors une autre histoire qui commence, celle d’un terrible conflit entre France et Angleterre qui durera plus de cent années.

Une chronique de Xavier Leloup. éditeur & auteur de romans historiques dont la trilogie Les Trois pouvoirs.

Découvrir le livre Les Grandes Dames de la Guerre de Cent Ans aux Editions la Ravinière (2022)

Pour découvrir ses autres chroniques du cycle des grandes dames de la Guerre de Cent ans sur moyenagepassion.com :

- Yolande d’Aragon, la reine de fer.

- Isabelle de Bavière, une reine dans la tourmente

- Christine de Pizan, championne des dames

- Les illusions perdues de Valentine Visconti, duchesse d’Orléans.

- Colette de Corbie, une grande mystique au service de la cause française

Retrouvez également nos entretiens exclusifs avec Xavier Leloup ici :

La Saga médiévale des Trois pouvoirs – La grande aventure de l’édition – Les nouveautés des Editions de la Ravinière

Notes

(1) Sophie Cassagnes-Brouquet Isabelle de France, reine d’Angleterre, éditions Perrin 2020)

NB : sur l’image d’en-tête vous pouvez découvrir, en premier plan, une photo de l’actrice Sophie Marceau qui incarnait Isabelle de France dans le film mythique Braveheart de Mel Gibson (1995). En arrière plan, l’enluminure représente le mariage d’Isabelle de France et Edouard II d’Angleterre telle qu’on peut le découvrir dans les « Anciennes et nouvelles chroniques d’Angleterre » (Old and New Chronicles of England) de Jean de Wavrin. Ce manuscrit médiéval du XVe siècle est actuellement conservé à la British Library sous la référence Royal MS 15 E IV.

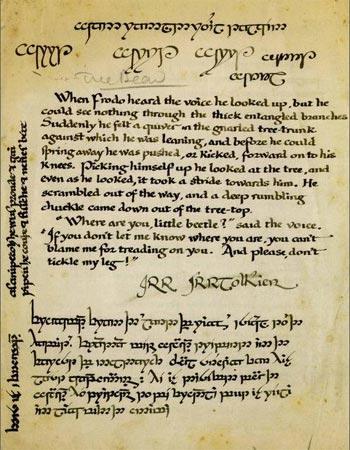

ans quelques jours, un exposition unique ouvrira ses portes à Paris. Trois institutions de marque y sont associées : la Bibliothèque Nationale de France, la Bodleian Library et l’Université d’Oxford auxquelles il faut encore adjoindre la collaboration étroite du Tolkien Estate et de la famille Tolkien. Il s’agira d’une véritable première en France. Ce sera, en effet, la plus grande exposition consacrée à l’oeuvre de JRR Tolkien jamais organisée sur le territoire. On pourra, ainsi, y découvrir près de 300 pièces exceptionnelles sur une surface de plus de 1000 m².

ans quelques jours, un exposition unique ouvrira ses portes à Paris. Trois institutions de marque y sont associées : la Bibliothèque Nationale de France, la Bodleian Library et l’Université d’Oxford auxquelles il faut encore adjoindre la collaboration étroite du Tolkien Estate et de la famille Tolkien. Il s’agira d’une véritable première en France. Ce sera, en effet, la plus grande exposition consacrée à l’oeuvre de JRR Tolkien jamais organisée sur le territoire. On pourra, ainsi, y découvrir près de 300 pièces exceptionnelles sur une surface de plus de 1000 m².