Sujet : auteur médiéval, conte moral, Espagne médiévale, littérature médiévale, Europe médiévale, avidité, cupidité, mentalités médiévales, miracle, saint Dominique.

Période : Moyen Âge central ( XIVe siècle)

Auteur : Don Juan Manuel (1282-1348)

Ouvrage : Le comte Lucanor traduit par Adolphe-Louis de Puibusque (1854) & versions originales espagnoles de l’ouvrage.

Bonjour à tous,

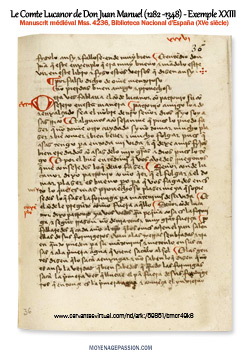

os pérégrinations du jour nous entraînent du côté de l’Espagne médiévale, pour l’étude d’un nouveau conte moral de Don Juan Manuel. Ecrit autour de 1330-1335 par ce noble de Castille et Leon aux nombreux titres, « le Comte Lucanor » demeure un ouvrage important pour la littérature hispanique du Moyen Âge.

Le Comte Lucanor est-il facile à lire ?

Le Comte Lucanor est un ouvrage agréable à parcourir et à lire. Son principe est simple : un noble seigneur fait face à toutes les difficultés qui touchent un homme de son rang et de sa charge ( tensions avec ses voisins, trahisons qui guettent, stratégies diplomatiques, exercices du pouvoir et gestion de ces domaines ou terres, etc…) mais il se pose aussi des questions qui touchent de plus près la vie, la mort et la morale de tous les jours.

Entouré de relations pas toujours avisées, ni désintéressées, notre personnage principal, le comte Lucanor, n’a pour seul recours que son propre valet, un conseiller du nom de Patronio qui répond à ses interrogations avec sagesse et au moyen d’exemples et d’anecdotes. Il en résulte de petits contes moraux de deux à trois pages chacun et qui peuvent se lire dans n’importe quel ordre et pas nécessairement d’une traite. Le lecteur aura également l’occasion d’y faire quelques rapprochements culturels intéressants sur l’Europe d’alors et ses territoires.

Qui est le Comte Lucanor ?

Le comte Lucanor a été écrit entre 1330 et 1335 par un Don Juan Manuel qui approche la cinquantaine. S’il lui reste encore quelques belles années à vivre, c’est alors un homme expérimenté, avec une carrière bien remplie de combats et d’exercice du pouvoir. Issu de la famille royale d’Espagne, il a côtoyé et servi les plus puissants à la cour. Respecté et craint, il compte, lui même, comme un des plus puissants seigneurs du nord de la péninsule et règne sur de nombreux duchés et seigneuries.

A l’automne de sa vie, il a sans doute voulu mettre cette longue expérience du pouvoir et de la stratégie, au service de ce comte Lucanor. Sur le fond, ce noble de papier est donc un peu son double littéraire. Certains de ces contes évoquent même, assez directement, les propres questionnements de Don Juan Manuel auxquels il répond, en se servant du miroir de Patronio (1).

En dehors des chapitres qui touchent plus particulièrement l’exercice du pouvoir ou du bon gouvernement, les exemples du conte Lucanor sont traversés d’interrogations plus existentielles et philosophiques. Les problématiques soulevées, comme les réponses, illustrent alors assez bien les valeurs qui traversent l’occident médiéval chrétien : relation à la vie, à la mort, au salut, relation à l’argent, au sens moral et aux qualités morales (honneur, renommée, postérité, mansuétude, etc…) , aux bonnes œuvres, etc. L’exemple du jour se range, sans doute plus, dans cette dernière catégorie.

Exemple XIV : le cœur pourri d’un homme avide

Les histoires de Don Juan Manuel sont assez variées du point de vue des références — il faut se souvenir qu’avant lui, cette branche royale de Castille a donné naissance à des hommes férus de littérature, de la trempe d’Alphonse X le savant — . Il peut arriver à l’auteur d’emprunter ses anecdotes à des faits survenus en Espagne ou à d’autres endroits d’Europe, ou encore à des fables ou à des récits et contes en provenance de terres plus lointaines et de temps plus anciens.

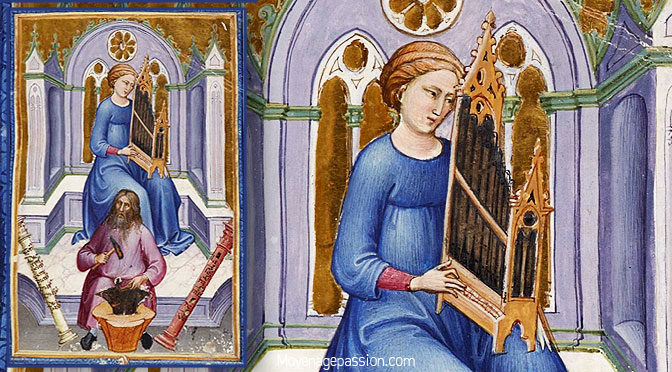

L’exemple du jour est le récit d’un miracle qui fait intervenir une prédiction spectaculaire de saint Dominique, à l’occasion d’un enterrement. Il nous transporte en Italie, aux pays des Lombards, riches marchands, banquiers et usuriers, montrés du doigt et critiqués par de nombreux textes satiriques médiévaux, ainsi que par les sociétés populaires d’alors, pour le commerce qu’ils font de l’argent (voir Histoire et littérature médiévale satirique autours des Lombards ).

Les freins médiévaux à l’usure

Si le monde est, aujourd’hui, ultra financiarisé, au delà même de toute raison, un fait demeure et ceux qui s’aventurent à le nier n’ont, sans doute, jamais mis le nez, sérieusement, dans des textes médiévaux : le Moyen Âge chrétien occidental s’est posé, dans ses valeurs morales et dans sa littérature, comme un frein sérieux à la spéculation, à la course aux trésors et à l’accumulation effrénée de richesses à n’importe quel prix. Cela ne l’a pas empêché de se servir de prêts pour financer sa croissance, ni de connaître des abus et des pillages, mais, sur le fond, ce frein était bien là pour brider certains abus, tant du point de vue des taux d’usure que du point de vue de certaines prédations.

L’Eglise elle-même et le clergé, qui étaient les porteurs officiels de ces valeurs chrétiennes, en ont été victimes quand, la voyant trop s’enrichir au goût de certains moines ou certains hommes, de nouveaux prédicateurs ont voulu s’en extraire pour fonder des choses comme les hérésies vaudoises, cathares, ou les ordres mendiants. Du moine replet et rassasié (ou du riche et productif cistercien), au moine ermite itinérant, dans l’ombre de saint Benoit et de sa règle, il semble qu’un mouvement pendulaire ait fait émerger, à plusieurs reprises, durant ce long Moyen Âge, des envies insatiables de chemins plus dépouillés et plus christiques, des appels à des vocations monacales plus rudimentaires.

D’une certaine façon, la présence de ses mouvements, comme la morale chrétienne qui traversent la littérature semble prouver à quel point le christianisme et ses valeurs débordaient alors de la simple institution qui avait en charge de les représenter, pour se tenir dans tous les cœurs ou, au moins, dans tous les esprits.

Si ce monde médiéval a critiqué les « Lombards » pour leur pratique de l’usure, il a eu, tout autant, en horreur, l’avidité et la cupidité. Sur fond de valeurs chrétiennes, sa littérature, sa poésie satirique et morale et ses poètes n’ont cessé de le crier haut et fort. Pour n’en donner qu’un exemple (même si notre long périple au sein des textes médiévaux nous a amené à en croiser plus d’un), on citera ici, le, Roman de la Rose. Il avait fait, lui aussi, en son temps et de manière édifiante, la verte critique de l’avidité et, partant, l’apologie du contentement ou du dépouillement :

Si ne fait pas richesce riche

Celi qui en trésor la fiche :

Car sofîsance solement

Fait homme vivre richement.

Le Roman de la Rose, Guillaume de Lorris & Jean de Meung.

Encore une fois, nous parlons de représentations et de valeurs partagées. L’objectif n’est pas, non plus, de dépeindre un Moyen Âge idyllique ou idéalisé. Dans la pratique, les entorses existaient. On voit bien, d’ailleurs, dans ce conte que l’accumulation d’avoirs n’est pas tant condamné que son obsession au détriment de tout le reste. Disons, au moins, que le contexte social et les mentalités médiévales ne leur étaient pas favorables.

Le dépouillement comme passeport pour le ciel

Dans l’exemple du Comte Lucanor, du jour, on retrouvera, encore, cet éloge du dépouillement que nous avions abordé avec Jacques le Goff et cette idée de « testament qui devient le passeport pour le ciel. » Le médiéviste nous expliquait alors que l’homme aux portes de la mort, terrorisé de ne pas obtenir le salut, pouvait léguer toutes ses richesses à l’église en dépouillant totalement, au passage, ses héritiers. Il est amusant de retrouver, très concrètement, cette idée dans le conte du jour. On trouvera même bien réel la peur de ces derniers, au point qu’ils vont même empêcher le père de trouver le repos éternel, en congédiant le moine dominicain. Hériteront-ils, ce faisant, de la malédiction du trésor et son obsession tenace ? L’histoire ne le dit pas.

Pour finir, on notera encore une parenté relative entre le conte du jour et l’exemple XXXVIII du Comte Lucanor, que nous avions déjà étudié. Ici, un homme ne voulant se dessaisir d’une seule de ses pièces, pour traverser une rivière, finissait par y périr noyé. Non content de l’avoir rendu stupide, son avidité finissait, donc, par le condamner. Dans l’exemple ci-contre, l’homme avide et, en l’occurrence, de peu de morale et de peu de cœur, sera poursuivi jusque après la mort par ses choix de vie et même le salut de l’âme lui sera refusé, par Dieu, par ses proches et par saint Dominique. Crêpe, jambon fromage, œuf à cheval, la totale.

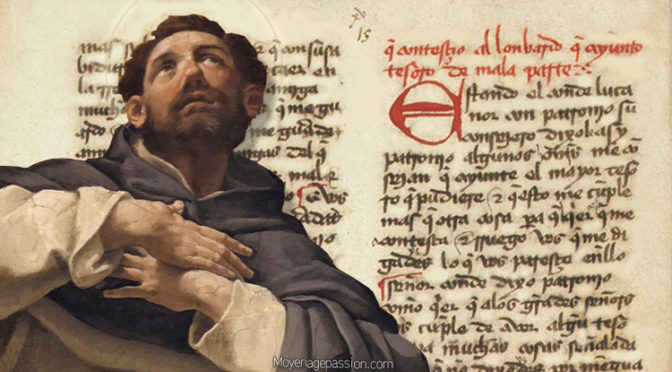

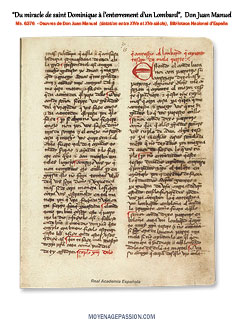

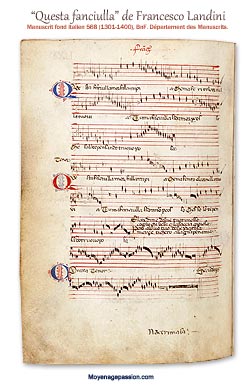

Exemple XIV, du miracle que fit saint Dominique lors de l’enterrement d’un usurier

NB : pour la traduction, nous nous sommes d’abord appuyés sur celle de Adolphe-Louis de Puibusque. Puis, finalement, nous sommes remontés aux sources directes du texte pour la reprendre sérieusement quand nous le jugions nécessaire. A cet effet, nous nous sommes servis de la version ancienne du Comte Lucanor, mais aussi de la version en Espagnol moderne actualisée de Juan Vicedo (2004).

Le comte Lucanor s’entretenait un jour avec son conseiller et ce faisant lui disait :

— Patronio, quelques personnes me conseillent d’accumuler le plus grand trésor possible, en me disant qu’il faudrait que je m’y consacre plus qu’à toute autre chose ; aussi, je vous prie de me dire ce que vous pensez de cela ?

— Seigneur comte, répondit Patronio, bien qu’il soit certainement utile, aux grands seigneurs de disposer d’un trésor et d’argent en de nombreuses occasions, en particulier, pour avoir les moyens de faire tout ce qui est nécessaire et convenable, ce serait une erreur de croire que vous ne devez amasser ce trésor en ne pensant plus qu’à cela, en cessant de faire votre devoir auprès de vos sujets, et au détriment de votre honneur et de vos intérêts même. Car si vous agissiez de la sorte, vous pourriez connaître le sort d’un certain Lombard qui vivait à Bologne.

Le comte demanda alors ce qu’il était advenu à ce Lombard.

— Seigneur comte, il y avait à Bologne, poursuivit Patronio, un Lombard qui avait accumulé un grand trésor, sans jamais s’inquiéter de savoir s’il était bien ou mal acquis. Son unique pensée était de le grossir de quelque manière que ce fût. Or, il advint que ce Lombard tomba gravement malade ; son état empira rapidement, et un de ses amis, le voyant proche de la mort, lui conseilla alors de se confesser à saint Dominique, qui prêchait alors à Bologne. Le Lombard y consentit et envoya quérir saint Dominique.

Quand on le fit appeler, Saint Dominique comprit tout de suite que ce n’était la volonté de Dieu que ce mauvais homme n’endure aucune peine pour tout le mal qu’il avait causé. Il ne souhaita pas se déplacer, mais envoya un autre moine pour qu’il se rende sur place (2). Dans le même temps, comprenant que leur père avait fait quérir saint Dominique, les enfants du lombard s’en inquiétèrent, craignant que le bon saint ne requiert du mourant la donation de tous ses biens en échange du salut de son âme, en les laissant dans la misère. Aussi, lorsque le moine se présenta, ils lui firent savoir que leur père était en pleine crise de fièvre et qu’ils l’avertiraient sitôt que ce dernier irait mieux.

Peu de temps après, le Lombard perdit l’usage de la parole et mourut, de sorte qu’il ne put prendre aucune disposition pour le salut de son âme. Le lendemain, on s’occupa de l’enterrer, et, sur la demande de ses enfants, saint Dominique consentit à venir faire son oraison funèbre. Quand le saint dut parler du défunt, il cita ces paroles de l’Evangile : « Ibi est thesaurus tuus, ibi est cor tuum », c’est-à-dire, « où est ton trésor là est ton cœur ». Puis, il ajouta, en se tournant vers l’assistance :

— Mes amis, pour vous convaincre de la vérité des paroles de l’Evangile, faites rechercher le cœur de cet homme et vous verrez que vous ne le trouverez pas à sa place, mais bien plutôt dans le coffre où il tenait son trésor enfermé. »

En effet, on alla chercher le cœur du mort dans son corps et il ne s’y trouvait plus ; comme saint Dominique l’avait indiqué, on le trouva dans le coffre. Et il était plein de vers et exhalait la pire odeur de putréfaction qu’on n’est jamais pu sentir.

» Et vous seigneur comte Lucanor, même si, comme je le disais précédemment, posséder de l’argent peut être utile, prenez garde à deux choses si vous désirez former un trésor : d’abord, que ce trésor soit de bonne et honorable provenance ; ensuite, que vous ne mettiez pas autant d’attachement dans ce trésor au point de vous condamner à faire ce que vous ne devriez pas faire, ou à négliger votre honneur et les devoirs que vous devez remplir. Avant toute chose, vous devez tenter de réunir un trésor de bonnes œuvres, pour mériter la grâce de Dieu et l’estime des hommes (une bonne renommée auprès des gens). »

Le comte apprécia beaucoup ce conseil de Patronio ; il le suivit et s’en trouva bien ;

Et Don Juan jugeant aussi que la leçon était utile à retenir, la fit écrire dans ce livre, avec deux vers qui disent ceci :

« Cherche, par-dessus tout, le trésor véritable

Et garde toi toujours de l’avoir périssable. » (3)

En vous souhaitant une bonne journée.

Frédéric EFFE

Moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

Notes :

(1) L’exemple XV du conte Lucanor : « De ce qui advint à Don Lorenzo Suarez Gallinato à la porte de Séville » semble faire clairement référence aux relations houleuses et dangereuses qui virent, durant de longues décennies, le roi d’Espagne Alphonse XI s’opposer au grand seigneur et prince de Villena : faux promesse de mariage et séquestration durant de longues années de la fille de Don Juan Manuel, que le roi n’épousa jamais, complots et tentative d’assassinat sur la personne de Don Juan Manuel, pour finalement, voir les deux hommes se rabibocher bon gré mal gré. L’introduction de l’exemple XV commence par : « Patronio lui dit-il, j’ai eu le malheur de mettre contre moi un roi très puissant, et comme cette inimitié durait déjà depuis bien des années, nous finîmes de guerre lasse par nous accommoder ensemble (…) Malgré cette réconciliation et les rapports pacifiques qui existent entre nous, il nous est impossible de nous fier l’un à l’autre. »

(2). Ici le traducteur original se contente de : Le Lombard y consentit et envoya chercher saint Dominique qui, ne pouvant venir chargea un moine de le remplacer auprès du malade.

(3) La formule choisie par Adolphe-Louis de Puibusque est assez heureuse et claire : « Là-haut est le seul bien, le trésor véritable , Tâche de le gagner ; Tout autre est périssable. » , nous ne l’avons remplacé que pour coller un peu plus à la version originale espagnole qui sous-entend ce qu’est le trésor véritable, alors que notre auteur du XIXe siècle a décidé de rendre le tout un peu plus explicite. L’Espagnol ancien original donne : Gana el tesoro verdadero, et guárdate del falleçedero. En Espagnol moderne, Juan Vicedo opte pour : » Amarás sobre todo el tesoro verdadero,

despreciarás, en fin, el bien perecedero. » Autrement dit : en aimant par dessus-tout le trésor véritable, tu finira par déprécier les biens périssables.