Lieu : Crémieu

Département : Isère

Date : 10 et 11 septembre 2016

Nom : Les médiévales de Crémieu

Bonjour à tous!

De fait, ce week-end, entre toutes les réjouissances médiévales qui se tiennent ici ou ailleurs, deux d’entre elles sont fort tentantes, Elles ont lieu toutes deux en région Rhône-Alpes: l’une, à quelques pas de Lyon, dans la très jolie cité médiévale de Crémieu. L’autre, en Provence, dans la cité des papes, la prestigieuse Avignon. Comme il faut pourtant bien choisir, nous avons décidé de dédier cet article aux médiévales de Crémieu, Assurément, le nombre d’événements et de célébrations historiques qui se déroulent régulièrement en Avignon nous fourniront d’autres occasions de parler de cette grande cité et de sa célèbre histoire. Si vous êtes dans ses alentours ce week end, voici tout de même le lien du festival des Carmes qui s’y déroule ce week end, mais pour l’instant place aux belles Médiévales de Crémieu! Cité dauphinoise que nous avons eu l’occasion de visiter plusieurs fois et que nous affectionnons particulièrement!

La 14e édition des médiévales de Crémieu

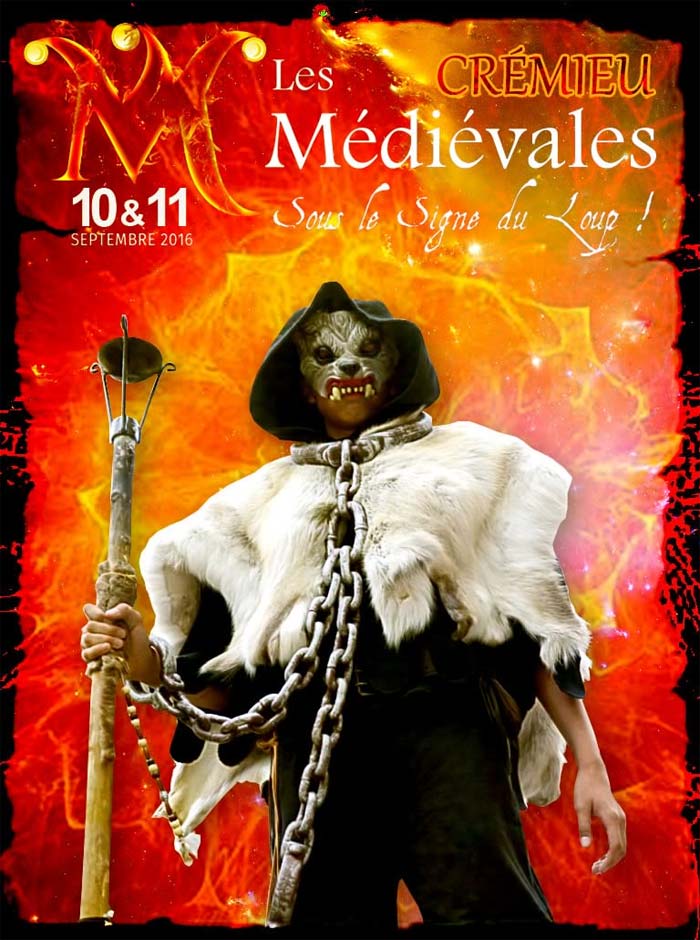

Depuis plus d’une dizaine d’années, les médiévales de Crémieu sont devenues une véritable tradition et sont toujours une grande réussite. Leur succès en a même fait l’une des fêtes sur le thème du moyen-âge les plus prisées de la région lyonnaise et des trois départements Ain, Isère et Rhône. Comme chaque année, les festivités couvriront une durée de deux jours pleins. et se dérouleront, à l’habituel, à l’occasion du deuxième week end de septembre. Elles seront, cette fois-ci, sous le signe du loup et pour

Du samedi au dimanche, vous pourrez, bien entendu et en sus du grand marché médiéval ou plus de cents exposants sont attendus, retrouver de nombreuses animations musicales, théâtrales et visuelles dans les rues de la cité médiévale. Pour vous en donner la mesure, chaque année, plus de deux-cents artistes professionnels et trois-cents bénévoles en moyenne sont présents sur le site pour vous y faire revivre le moyen-âge. Cette année, en plus des grandes parades festives programmées, pas moins de huit lieux du centre ville seront le théâtre permanent d’animations du samedi au dimanche, de la fin de matinée jusqu’au soir : ateliers et

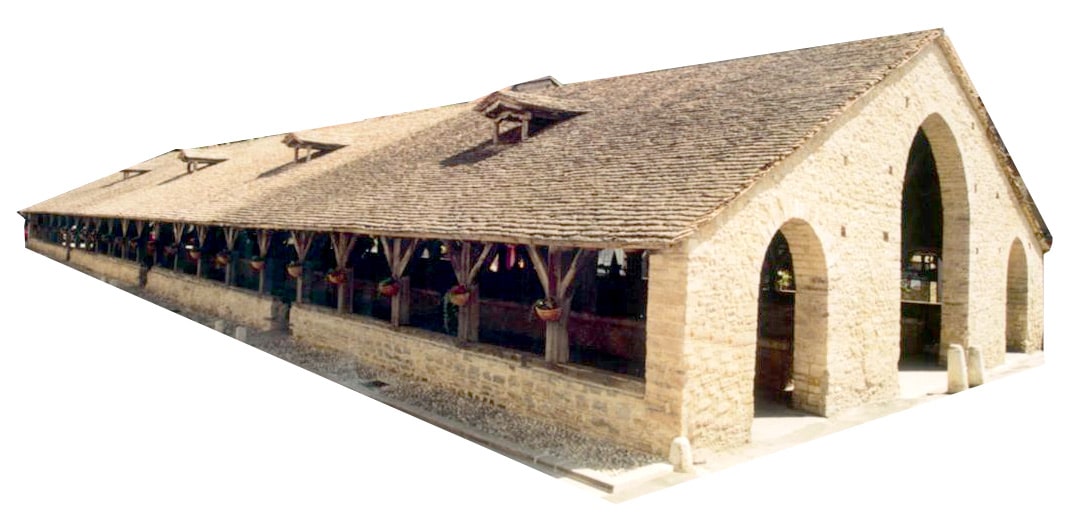

Entre ripailles et un tour à la taverne, ou au grand banquet arrosé d’hypocras ou de vin rouge (avec modération) sous les majestueuses halles couvertes (photo ci-contre) jusqu’au grand bal médiéval du samedi soir, il y aura encore dans les rues de la belle cité, des processions de ladres avec force crécelles, pour vous

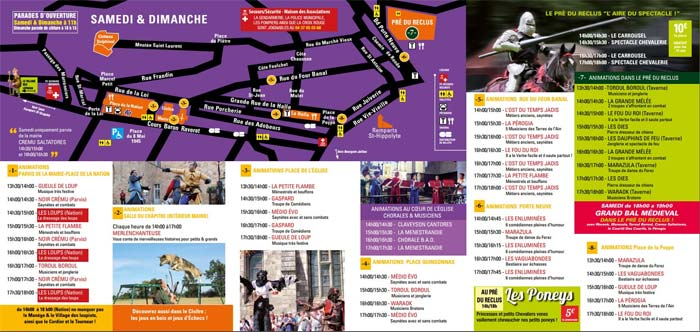

Le programme des médiévales en détail

Pour plus de détails sur l’ensemble de ce joyeux événement, voyez le programme ci-dessous ou sa version imprimable sur le site officiel des médiévales de Crémieu -> ici.

Crémieu, sur les terres des dauphins

Sise à quelques quarante kilomètres de Lyon, à la pointe nord du département de l’Isère, la cité de Crémieu est riche d’une histoire médiévale et dauphinoise qu’elle a su conserver et valoriser. De fait, point ne serait nécessaire d’attendre l’occasion d’une grande fête médiévale pour aller en découvrir le patrimoine et c’est même d’ailleurs une destination très prisée des fins de semaine pour de nombreux habitants du lyonnais ou du grenoblois qui viennent en arpenter les ruelles et se laisser aller à ses charmes incomparables. Et, du charme, Crémieu en déborde. Elle est de ces lieux encore préservés du temps dans lesquels chaque détour de rue semble vouloir nous conter une histoire.

Ses belles halles du XVe siècle sont désormais presque entrées dans la légende. Nous leur avions d’ailleurs dédié un hommage particulier, il y a quelque temps, à l’occasion d’une vidéo sur le sujet de la charpenterie médiévale. Outre leur esthétique indéniable, elles sont parmi les plus grandes halles de marché couvertes de France, les deuxièmes par la taille – pour en donner une idée, leur charpente, couverte de lauzes sur une surface de 1200 m², dépasse les 400 tonnes- , mais le patrimoine historique de Crémieu ne s’arrête pas là.

De son emplacement stratégique, et militaire, autant que de cet essor économique, la ville conserve de très beaux remparts et dresse encore fièrement ses portes fortifiées du XIVe siècle à l’ombre desquels se tient un couvent d’Augustins et son cloître bâtis entre le XIV et le XVIIe siècle. Installé sur la colline Saint Laurent et dominant la cité, le château des dauphins des XIIe et XIIIe est encore là. Restauré au XIXe siècle, il semble veiller sur la plaine avec bienveillance comme il le faisait déjà plus de huit siècles auparavant. Sur les hauteurs encore, se dressent les remparts fortifiés et les restes du prieuré bénédictin Saint-Hippolyte, déserté par ses moines dans le courant du XIIe siècle mais dont les pierres résistent à l’assaut du temps.

Voilà, mes amis, un peu de détails sur la cité de Crémieu et sur ce bel événement qui s’y prépare cette fin de semaine. Autant de raisons de plus pour vous rendre sur place, si vous êtes quelque part non loin du Dauphiné, et pour aller y partager un peu de cette histoire, à l’occasion de cette grande fête médiévale.

Une belle journée à tous!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

___________________________________________________________________________* Sur l’affiche non officielle des médiévales de Crémieu. Crédit photo pour l’homme loup: moncommuniquedepresse.com (Crémieu 2015), Logo officiel des medievales 2016 sur le site medievales-cremieu.fr / Montage, Retouche & création : moyenagepassion.com

Sujet : danse, musique médiévale, Saltarelle

Sujet : danse, musique médiévale, Saltarelle ous avons déjà parlé ici du

ous avons déjà parlé ici du  en effet, sa propre version du même

en effet, sa propre version du même  ormé dans les années 81 à Melbourne en Australie par Lisa Gerrard and Brendan Perry, le groupe Dead Can Dance s’est ensuite installé à Londres pour y poursuivre sa carrière. Après une séparation à la fin des années 90, ils se sont reformés, à nouveau , dans les années 2010. Aux dernières nouvelles et plus près de nous en 2015, le groupe s’était installé cette fois-ci, en France, pour y concocter un nouvel album.

ormé dans les années 81 à Melbourne en Australie par Lisa Gerrard and Brendan Perry, le groupe Dead Can Dance s’est ensuite installé à Londres pour y poursuivre sa carrière. Après une séparation à la fin des années 90, ils se sont reformés, à nouveau , dans les années 2010. Aux dernières nouvelles et plus près de nous en 2015, le groupe s’était installé cette fois-ci, en France, pour y concocter un nouvel album.

répertoires acoustiques variées: des sonorités et rythmiques africaines, aux influences folk anglaises, en allant encore jusqu’aux chants grégoriens ou à des notes indiennes et moyen orientales. On les range, tour à tour, dans la Dark wave néoclassique, la World music, le rock gothique ou païen et même le post-punk mais, au delà des étiquettes, on se situe indéniablement, avec eux, dans la recherche artistique débridée et la musique expérimentale dans le bon sens du terme. Du reste, quand ils s’attaquent au répertoire des musiques anciennes et médiévales comme ici, avec ce Saltarello du XIVe siècle, ils le font avec une grande aisance et même avec brio.

répertoires acoustiques variées: des sonorités et rythmiques africaines, aux influences folk anglaises, en allant encore jusqu’aux chants grégoriens ou à des notes indiennes et moyen orientales. On les range, tour à tour, dans la Dark wave néoclassique, la World music, le rock gothique ou païen et même le post-punk mais, au delà des étiquettes, on se situe indéniablement, avec eux, dans la recherche artistique débridée et la musique expérimentale dans le bon sens du terme. Du reste, quand ils s’attaquent au répertoire des musiques anciennes et médiévales comme ici, avec ce Saltarello du XIVe siècle, ils le font avec une grande aisance et même avec brio.

ujourd’hui, nous vous invitons à vous élever dans le monde mystérieux du langage des poètes, à la quête d’un tout autre éclairage sur

ujourd’hui, nous vous invitons à vous élever dans le monde mystérieux du langage des poètes, à la quête d’un tout autre éclairage sur

des rives de la vie, et qui priait pour son rachat et le nôtre depuis une éternité de souffrance allant bien au delà de la simple déchéance de ces corps pendus. Le détachement de cette prière de Villon adressée à ses « frères humains » pouvait-il être celui de la mystique et non pas seulement celui du condamné tremblant pour sa vie et redoutant la corde? Pourquoi pas? Au fond, Taisen Deshimaru

des rives de la vie, et qui priait pour son rachat et le nôtre depuis une éternité de souffrance allant bien au delà de la simple déchéance de ces corps pendus. Le détachement de cette prière de Villon adressée à ses « frères humains » pouvait-il être celui de la mystique et non pas seulement celui du condamné tremblant pour sa vie et redoutant la corde? Pourquoi pas? Au fond, Taisen Deshimaru

Sujet : réjouissances et fêtes médiévales, fêtes historiques, idées sortie, idées week end, lieu d’intérêt

Sujet : réjouissances et fêtes médiévales, fêtes historiques, idées sortie, idées week end, lieu d’intérêt ui mes amis, nous nous le sommes jurés! Bien que septembre soit déjà là et même si la liste de choses à faire pour engager cette rentrée du meilleur pied semble, pour certains d’entre vous, n’en pas finir de s’allonger, nous ne nous laisserons pas abattre, pas plus que nous ne vous laisserons céder à la

ui mes amis, nous nous le sommes jurés! Bien que septembre soit déjà là et même si la liste de choses à faire pour engager cette rentrée du meilleur pied semble, pour certains d’entre vous, n’en pas finir de s’allonger, nous ne nous laisserons pas abattre, pas plus que nous ne vous laisserons céder à la  morosité qui, quelquefois, assaille les pauvres créatures que nous sommes face aux dures lois du temps social: ce drôle de temps qui s’est affranchi des lois naturelles et qui nous dit quand, où et comment s’affairer, se stresser, et même se détendre et qui pèse, parfois, en ces périodes de reprise, comme une fatalité sur nos fragiles épaules d’hommes et femmes modernes.

morosité qui, quelquefois, assaille les pauvres créatures que nous sommes face aux dures lois du temps social: ce drôle de temps qui s’est affranchi des lois naturelles et qui nous dit quand, où et comment s’affairer, se stresser, et même se détendre et qui pèse, parfois, en ces périodes de reprise, comme une fatalité sur nos fragiles épaules d’hommes et femmes modernes.

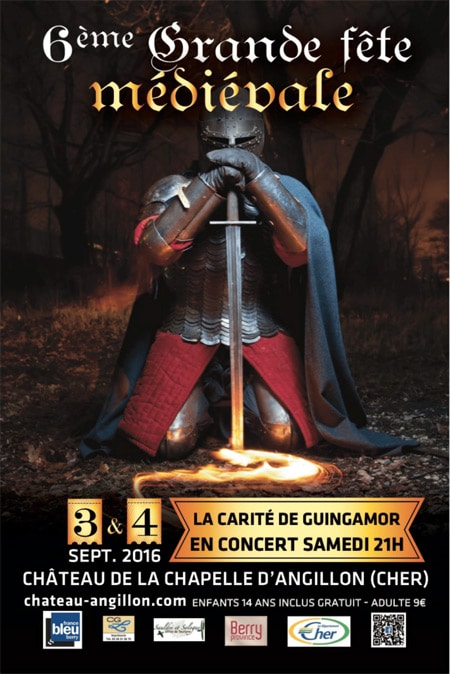

our la modique somme de 9 euros pour les adultes et une entrée totalement gratuite pour les enfants de moins de 14 ans, vous pourrez découvrir, en plus d’un grand marché médiéval, plus de vingt troupes de professionnels venues sur place pour recréer devant vous une ambiance médiévale joyeuse et festive. Entre ateliers, jeux, théâtre, musique, troubadours, cracheurs de feu, saltimbanques, animations et spectacles, vous pourrez également revivre l’attaque du château et d’épiques combats d’époque et d’épées (

our la modique somme de 9 euros pour les adultes et une entrée totalement gratuite pour les enfants de moins de 14 ans, vous pourrez découvrir, en plus d’un grand marché médiéval, plus de vingt troupes de professionnels venues sur place pour recréer devant vous une ambiance médiévale joyeuse et festive. Entre ateliers, jeux, théâtre, musique, troubadours, cracheurs de feu, saltimbanques, animations et spectacles, vous pourrez également revivre l’attaque du château et d’épiques combats d’époque et d’épées ( découvrir une meute de loups ainsi que des démonstrations de fauconnerie, avec aigles, vautours et même hiboux!

découvrir une meute de loups ainsi que des démonstrations de fauconnerie, avec aigles, vautours et même hiboux!

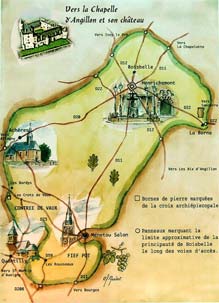

uand bien même aucun événement n’y tiendrait place, une visite du Château d’Angillon représente, à elle seule, une plongée au coeur de neuf siècles d’Histoire. Monument classé au patrimoine historique français depuis les années soixante, le lieu se visite, par ailleurs toute l’année et c’est même le comte d’Ogny en personne qui se charge le plus souvent de vous faire découvrir le riche passé du site et son histoire.

uand bien même aucun événement n’y tiendrait place, une visite du Château d’Angillon représente, à elle seule, une plongée au coeur de neuf siècles d’Histoire. Monument classé au patrimoine historique français depuis les années soixante, le lieu se visite, par ailleurs toute l’année et c’est même le comte d’Ogny en personne qui se charge le plus souvent de vous faire découvrir le riche passé du site et son histoire.

mains de Charles de Gonzague. Plus tard encore dans le temps, ce dernier la revendra à Maximilien de Béthune célèbre ministre d’Henri IV, que l’on connaîtra mieux par la suite, sous le nom de Sully.

mains de Charles de Gonzague. Plus tard encore dans le temps, ce dernier la revendra à Maximilien de Béthune célèbre ministre d’Henri IV, que l’on connaîtra mieux par la suite, sous le nom de Sully.