Période : Moyen Âge tardif (XVe)

Auteur : Guillaume Dufay (1400-1474)

Interprète ; Diabolus in Musica

Titre : « Hé compaignons, resvelons nous »

Album : Mille Bonjours (2007 – ALPHA Productions)

Bonjour à tous,

Diabolus in Musica, musiques médiévales,

recherches historiques et sens du partage

Plus l’on se penche sur la musique médiévale et sur les artistes qui tentent par leur travail de recherche et d’interprétation de la faire revivre, et plus on découvre des formations de grande qualité. C’est le cas de celle d’aujourd’hui.

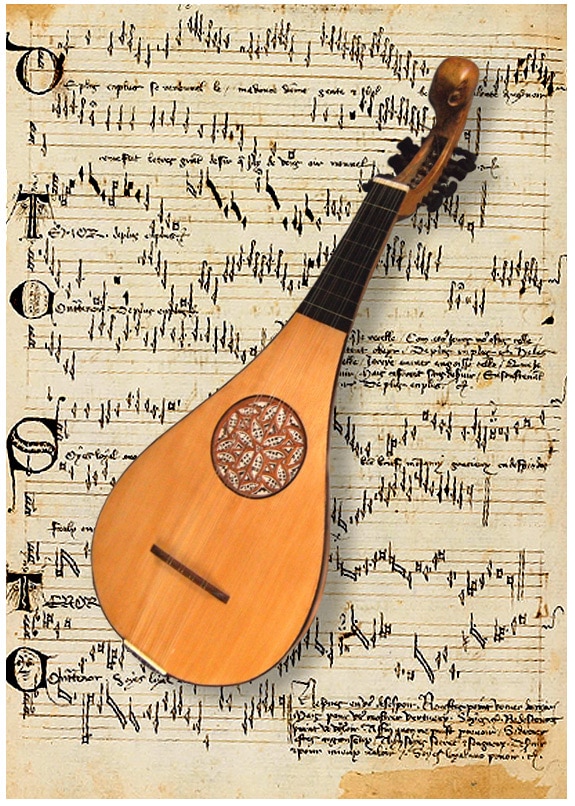

Formé en 1992 par Dominique et Pierre Touron et dirigé par Antoine Guerber, – qui, en plus d’être un talentueux directeur, est aussi ténor, harpiste, joueur de Guiterne (voir photo) et de divers tambours – l’ensemble Diabolus In Musica se dédie tout entier au répertoire

Nous sommes avec cette formation sur un territoire que nous affectionnons tout particulièrement, entre ethnomusicologie et art vivant, c’est à dire entre l’humble ambition de restituer les compositions médiévales au plus près de leurs sonorités et de leur esprit, et celle d’émouvoir et d’initier le public moderne à la force et la beauté de la musique en provenance du Moyen Âge.

Agenda, concerts et actualité

Au niveau des concerts et des performances scéniques, on a pu retrouver l’ensemble Diabolus in Musica tour à tour sur des pièces de musiques sacrées ou profanes et même à l’occasion de représentations à la fusion de la musique et du théâtre. Ce fut notamment le cas d’un spectacle complet autour du Perceval et du Conte du Graal de Chrétien de Troyes.

Du

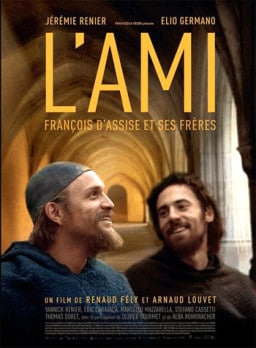

Enfin dernières mentions du côté de l’actualité de leur directeur, à la fin 2016, Antoine Guerber était appelé à collaborer au niveau musical, sur la bande son du film « L’Ami François d’Assise et ses frères » de Renaud Fély et Arnaud Louvet (consacré comme son titre l’indique à Saint-François d’Assise). Il est également régulièrement l’invité de programmes de Radio France autour des musiques anciennes, classiques ou médiévales.

Mille bonjours, l’album.

chansons de Guillaume Du Fay

L’album « Mille Bonjours » qui date de 2007 était dédié tout entier à des chansons de Guillaume Dufay. Il a été primé et a reçu le prix « Supersonic » du Magazine Luxembourgeois consacré à la Musique Classique Pizzicato.

Tristesse et deuils, louanges royales et princières, amour courtois et amant transi, mais encore joies et fêtes, l’ensemble Diabolus in Musica nous y invite à plus d’une heure quinze en compagnie du compositeur médiéval. Dix-neuf pièces y sont présentées, qui explorent le répertoire profane de Dufay et suivent les contours de ses émotions et de son art, au fil de rondeaux, de ballades ou encore de bergerettes (ces poésies pastorales typiques du XVe) variés.

L’album est disponible à la vente en ligne sur Amazon. En voici le lien si vous souhaitez plus d’informations: Guillaume Du Fay: Mille Bonjours! Vous pouvez également cliquer sur l’image ci-dessus.

He Compaignons, les paroles de la chanson de Guillaume Du Fay en français moyen

He, compaignons, resvelons nous (1)

Et ne soions plus en soussy :

Tantost vendra le temps joly,

Que nous aurons du bien trestous (2).

Laissons dire ces jauls jalous

Ce qu’ils veulent je vous en pry.

He, compaignons …

Quant est de moy, je boy a vous,

Huchon, Ernoul, Humblot, Henry,

Jehan, Francois, Hugues, Thierry,

Et Godefrin dira a tous:

He, compaignons …

(1) réveillons-nous

(2) qui sera bon pour nous tous

En vous souhaitant une merveilleuse journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

omme nous le disions dans notre article précédent, l’agenda des sorties sur le thème du monde médiéval est chargé ce week-end. Au titre des événements de l’histoire vivante et de la reconstitution historique, difficile de ne pas mentionner les grands tournois d’Aigues-Mortes.

omme nous le disions dans notre article précédent, l’agenda des sorties sur le thème du monde médiéval est chargé ce week-end. Au titre des événements de l’histoire vivante et de la reconstitution historique, difficile de ne pas mentionner les grands tournois d’Aigues-Mortes.

moins de choses et sans doute ceci explique-t’il cela mais cela rend l’événement de cette fin de semaine à Aigues Mortes d’autant plus digne d’intérêt.

moins de choses et sans doute ceci explique-t’il cela mais cela rend l’événement de cette fin de semaine à Aigues Mortes d’autant plus digne d’intérêt.

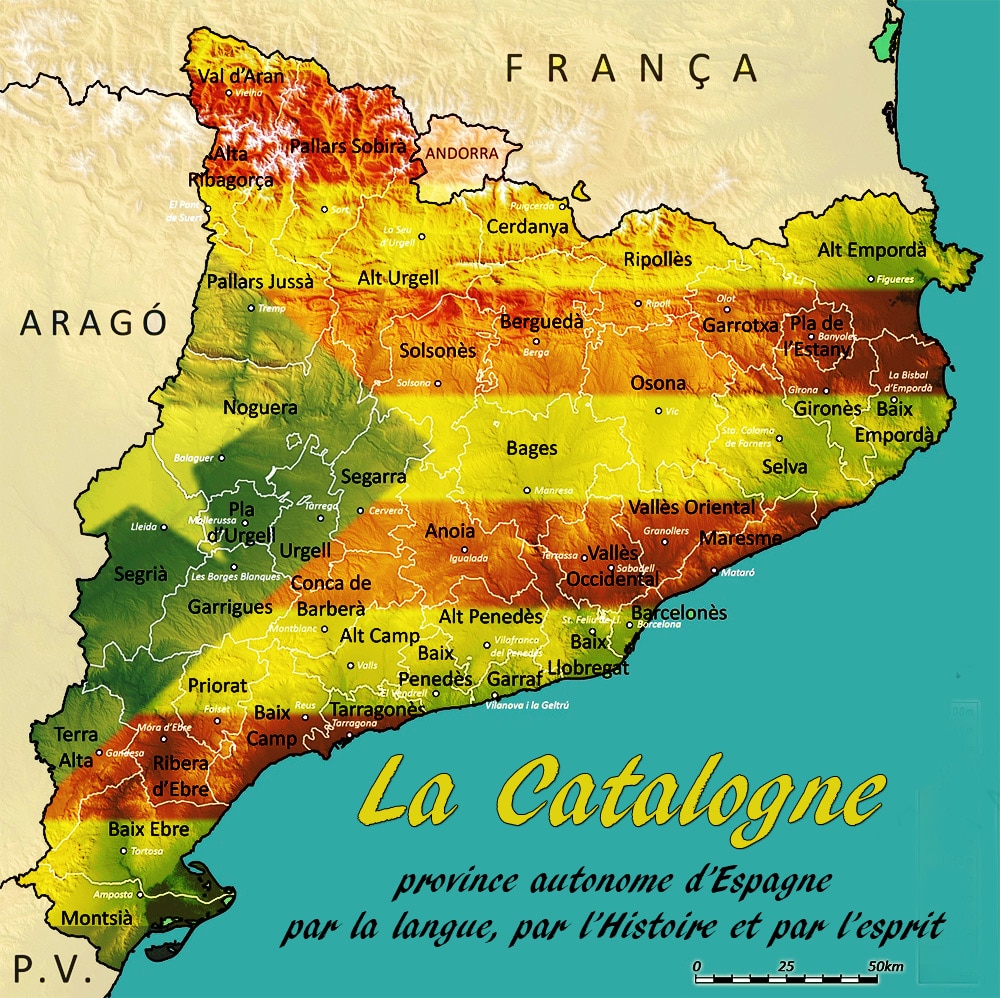

ans les diverses versions que nous avons déjà postées ici de la complainte de Rutebeuf de Léo Ferré en voici une qui nous donne l’occasion d’écouter un peu de poésie d’inspiration médiévale en catalan. Nous en profitons aussi pour toucher un mot de cette langue qui s’enorgueillit d’une histoire de plus de 1000 ans et qui continue de connaître un destin particulier que bien des catalans ont à coeur de continuer de faire vivre.

ans les diverses versions que nous avons déjà postées ici de la complainte de Rutebeuf de Léo Ferré en voici une qui nous donne l’occasion d’écouter un peu de poésie d’inspiration médiévale en catalan. Nous en profitons aussi pour toucher un mot de cette langue qui s’enorgueillit d’une histoire de plus de 1000 ans et qui continue de connaître un destin particulier que bien des catalans ont à coeur de continuer de faire vivre.

ujourd’hui, nous vous proposons d’aborder le sujet des « hérésies » et des mouvements hérétiques de l’antiquité au Moyen Âge tardif, examiné du point de vue critique et comparatif de l’historiographie.

ujourd’hui, nous vous proposons d’aborder le sujet des « hérésies » et des mouvements hérétiques de l’antiquité au Moyen Âge tardif, examiné du point de vue critique et comparatif de l’historiographie.

c’est que les sources qui permettent de les analyser sont, bien souvent, des documents laissés par les tribunaux d’inquisition eux-mêmes. De fait, sans totalement les remettre en question, un certain nombre d’historiens nous invite aujourd’hui à les manier avec précaution.

c’est que les sources qui permettent de les analyser sont, bien souvent, des documents laissés par les tribunaux d’inquisition eux-mêmes. De fait, sans totalement les remettre en question, un certain nombre d’historiens nous invite aujourd’hui à les manier avec précaution.

Professeur émérite des universités, André Vauchez a également été directeur de l’Ecole Française de Rome et est encore membre, depuis 1998, de l’Académie des inscriptions et des belles lettres, dont il fut même le président en 2009.

Professeur émérite des universités, André Vauchez a également été directeur de l’Ecole Française de Rome et est encore membre, depuis 1998, de l’Académie des inscriptions et des belles lettres, dont il fut même le président en 2009.