Evénement : Les Grands tournois

Période : haut Moyen Âge à Renaissance

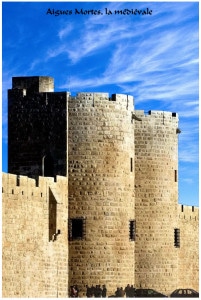

Lieu : Aigues-Mortes (Camargue, Gard)

Dates: du 29 avril au 1er mai 2017.

Bonjour à tous,

Nous avions déjà dédié un long article à cette belle cité médiévale dont Saint Louis força le destin pour en faire un port d’accès à la méditerranée autant qu’aux croisades aussi nous vous invitons à vous y reporter pour plus d’informations: Aigues Mortes fête sa Saint-Louis

Pour le reste touchons un mot de ce qui vous y attend cette fin de semaine.

Au Programme des activités :

tournois, découverte et festivités

La période historique couverte par l’événement va du Moyen Âge à la renaissance et entend revisiter le temps, notamment à travers le support du tournoi. Vous pourrez donc y assister à un véritable festival avec ce qui se faisait de mieux et de plus varié en la matière aux différentes époques abordées: archerie, arbalestrie, joutes équestres, mêlées ou combats à pied, etc…

D’autres activités plus interactives sont encore prévues, entre camps et découverte de la vie militaire comme de la vie artisanale et des célébrations festives qui avaient alors lieu autour des grands événements que furent les tournois. Le public y sera notamment invité à la découverte de l’archerie, de l’arbalestrie ou du combat médiéval.

Divers ateliers autour de l’artisanat médiéval seront

En partenariat avec la cité et d’autres acteurs de la vie collective, l’événement est organisé par la très sérieuse et très professionnelle Fédération Française Médiévale et Renaissance.

Exigence de qualité et de restitution pour un divertissement ludique et intelligent

Concernant la période couverte, le camp sera scindé en trois parties bien distinctes. Le haut Moyen Âge pour une période s’étalant du Ve au Xe siècle (ce que les anglophones appellent « les Dark Ages »), le Moyen Âge central avec notamment les croisades (XIe au XIIIe siècle), et enfin la période allant du Moyen Âge tardif à la renaissance, du XIVe au XVIe siècle.

Il faut souligner que le haut Moyen Âge est en général relativement sous-représenté dans les manifestations historiques. C’est une période dont nous savons

Pour assurer la découverte de ces époques qui ont couru du haut Moyen Âge jusqu’à la renaissance, un grand camp sera installé sur le site et du côté des remparts sud de la cité. Il s’agit bien ici de reconstitution historique au plus près et d’ailleurs, pour aller dans le sens d’un plus grand réalisme, les artisans et exposants, comme les troupes ou compagnies médiévales venus sur place, ont été invités à s’y organiser de manière autonome jusqu’au logis et au couvert.

Le réalisme historique a été aussi exigé à l’ensemble des acteurs et professionnels impliqués qu’il s’agisse de tenues vestimentaires, d’armures, de techniques utilisées, etc, en respect à chaque période

Ce souci pédagogique et ce respect qui différencie l’histoire vivante de « l’évocation » reste bien entendu tout à fait compatible avec la vocation affichée de l’événement d’être pour le public un grand espace de divertissement et de dépaysement.

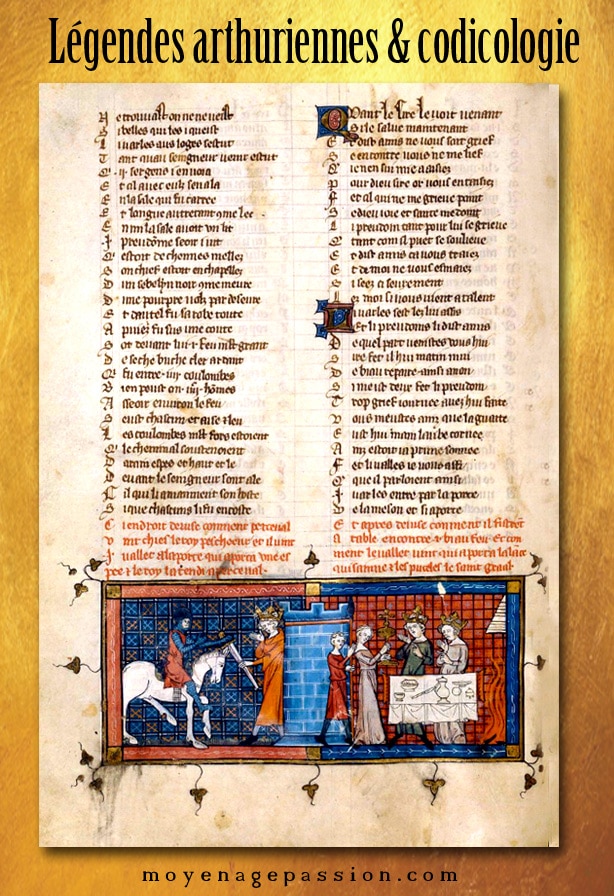

(Les illustrations ci-dessus proviennent du Codex Manesse, grand manuscrit de poésie lyrique de Heidelberg, XIVe siècle)

Pour conclure

Inutile de mentionner ou peut-être finalement si, le cadre superbe et le cachet incomparable des remparts de la cité d’Aigues-mortes. Quelque soit la saison, s’y promener est un voyage en soi dans les temps médiévaux.

Que dire quand des centaines d’intervenants se mettent à l’heure du passé pour vous régaler du meilleur d’eux-mêmes, de leur passion pour l’histoire et de leur savoir-faire ? C’est évidemment là un événement de choix dans un cadre d’exception et si vous êtes sur le bord de mer ou même à quelque distance de la Camargue, cette fin de semaine, ces grands tournois là valent, à coup sûr, le déplacement.

En vous souhaitant une belle journée!

Fred

Pour moyenagepassion.com

« L’ardente passion, que nul frein ne retient, poursuit ce qu’elle veut et non ce qui convient. »

Publilius Syrus Ier s. av. J.-C

Sujet : poésie médiévale, réaliste, satirique, trouvère, vieux français, langue d’oil, adaptation, traduction.

Sujet : poésie médiévale, réaliste, satirique, trouvère, vieux français, langue d’oil, adaptation, traduction. l semble que nos pas nous conduisent du côté du trouvère Rutebeuf depuis quelques jours. Nous allons donc en faire un de plus dans sa direction, aujourd’hui, en vous proposant la lecture audio de la poésie « la paix de Rutebeuf ».

l semble que nos pas nous conduisent du côté du trouvère Rutebeuf depuis quelques jours. Nous allons donc en faire un de plus dans sa direction, aujourd’hui, en vous proposant la lecture audio de la poésie « la paix de Rutebeuf ».

ous vous avions parlé, il y a quelque temps, du

ous vous avions parlé, il y a quelque temps, du  de combat et d’Art martial mais aussi d’Histoire médiévale. Leur passion pour le Béhourd et leur investissement dans la discipline les ont conduit rien moins qu’à la deuxième place des

de combat et d’Art martial mais aussi d’Histoire médiévale. Leur passion pour le Béhourd et leur investissement dans la discipline les ont conduit rien moins qu’à la deuxième place des