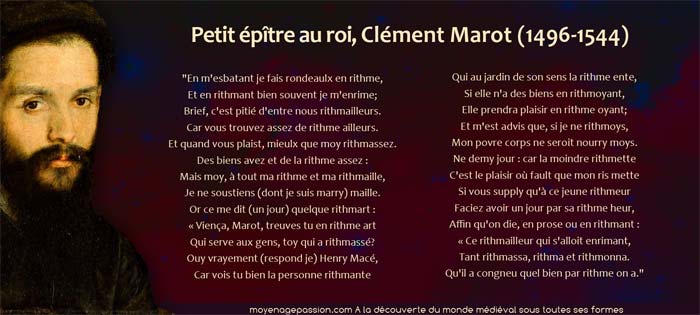

Période : fin du moyen-âge, début renaissance

Auteur : Clément Marot (1496-1544)

Titre : « Petit épître au roi »

Bonjour à tous,

En m’esbatant je fais rondeaulx en rithme,

Et en rithmant bien souvent je m’enrime;

Brief, c’est pitié d’entre nous rithmailleurs.

Car vous trouvez assez de rithme ailleurs.

Et quand vous plaist, mieulx que moy rithmassez.

Des biens avez et de la rithme assez :

Mais moy, à tout ma rithme et ma rithmaille,

Je ne soustiens (dont je suis marry) maille.

Or ce me dit (un jour) quelque rithmart :

« Viença, Marot, treuves tu en rithme art

Qui serve aux gens, toy qui a rithmassé?

Ouy vrayement (respond je) Henry Macé,

Car vois tu bien la personne rithmante

Qui au jardin de son sens la rithme ente,

Si elle n’a des biens en rithmoyant,

Elle prendra plaisir en rithme oyant;

Et m’est advis que, si je ne rithmoys,

Mon povre corps ne seroit nourry moys.

Ne demy jour : car la moindre rithmette

C’est le plaisir où fault que mon ris mette

Si vous supply qu’à ce jeune rithmeur

Faciez avoir un jour par sa rithme heur*,

Affin qu’on die, en prose ou en rithmant :

« Ce rithmailleur qui s’alloit enrimant,

Tant rithmassa, rithma et rithmonna.

Qu’il a congneu quel bien par rithme on a.

*heur : sort, chance, bonheur

Le texte se veut léger et Marot y joue sur les mots autour de son art de rimer, tout en plaidant pour sa cause auprès de François 1er. Nous sommes en 1518, l’auteur veut alors entrer, comme son père, au service du roi. Cela fera dire à certains auteurs et notamment à Louis A. Montalant-Bougleux dans son ouvrage: « Etudes sur les poètes dans leurs relations avec les cours et, par extension, sur les bouffons, les nains, les abbés, etc » que Marot s’abaisse, ici, à des bouffonneries qui le placent un ton en dessous de l’Art poétique.

C’est une critique un peu acerbe, même si on peut comprendre d’où elle vient. Nous sommes ici en plein dans la poésie de complaisance et il faut bien reconnaître que le ton léger, l’esprit, le style, autant que les facéties du poète de cour que Marot aspirait à être et qu’il fut aussi, se donnent à lire dans cet épître, sans fausse-pudeur. Il est, par ailleurs, encore jeune quand il écrit ce texte et n’a pas encore essuyé les déboires qu’il connaîtra plus tard. Ajoutons à cela que, même après, s’il n’est pas non plus le poète sans aucune épaisseur auquel on l’a quelquefois réduit, ses accidents de parcours n’en feront jamais, non plus, le « poète maudit » qu’on fera de François Villon. De manière égale, du point de vue de son engagement politique au sens large, il reste tout autant difficile de le rapprocher d’un Rutebeuf, ou d’un Eustache Deschamps. et on n’a encore souvent avancé que ses déboires naquirent plus d’un trop grand excès de confiance dans ses protecteurs que d’une volonté farouche de se tenir dans la marge et dans l’adversité.

Pour autant, quant à ce qui est de tendre la main pour demander pitance, ce fut le lot de tous. Sauf à être puissant soi-même et s’adonner à la poésie comme un amusement ou, pour le dire autrement, le ventre plein, en vivre sans être fortuné passe

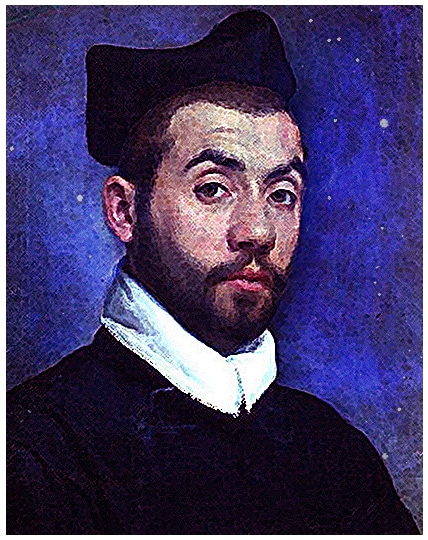

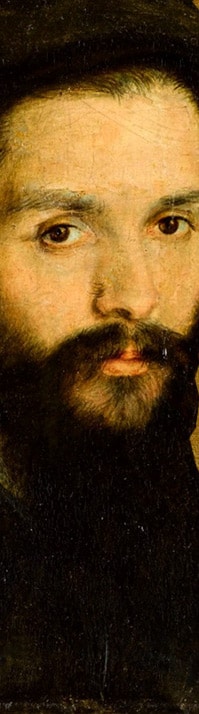

(ci-contre portrait de François 1er, Van Clève, 1530-1535, Musée Carnavalet, Paris)

Pour revenir à notre épître et notre auteur du jour, il en faut pour tous les goûts et c’est aussi sans doute dans cette légèreté revendiquée et assumée, dans ses mots d’esprits, ses épigrammes ou sa moquerie que Clément Marot brille le mieux. D’ailleurs, à plus de quatre cent ans de son écriture, ce petit épître au roi se lit encore très agréablement, pour l’exercice de style qu’il est resté.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

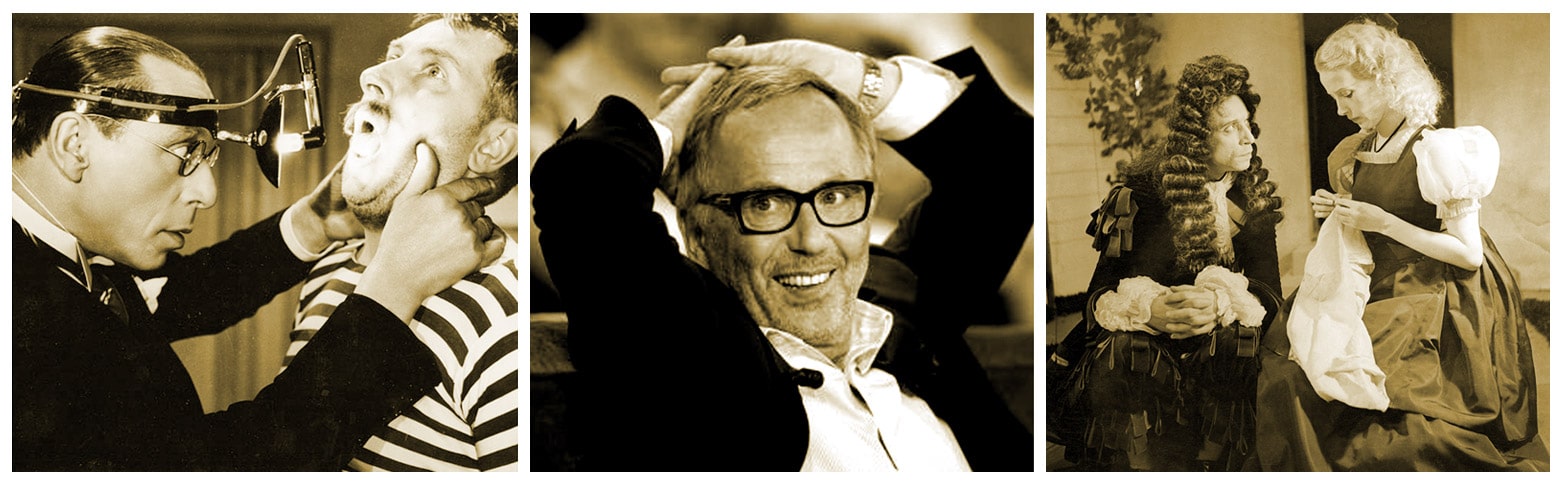

our ce qui est du post d’aujourd’hui, nous prolongeons le plaisir de la compagnie de la médecine médiévale de l’Ecole de Salerne. Il faut dire que résister à la lecture de quelques strophes du Flos Medicinae relevait de la gageure et je me suis trouvé dans l’incapacité de ne pas y céder. Et comme, pour une fois, le texte n’est pas en vieux français mais en français moderne du XIXe siècle avec, il faut l’avouer, une qualité dans la versification qui le distancie sûrement de son original latin, au niveau sémantique mais qui est savoureuse, il nous fallait un peu corser la difficulté. Alors plutôt que notre voix pour se prêter à l’exercice, nous avons décidé d’en emprunter deux autres. Du Docteur Knock à l’école des femmes, celle de Louis Jouvet est la première des deux, et pour sa filiation avec lui, autant que pour ses grandes lectures, celle de Fabrice Luchini est la deuxième. Toute ressemblance avec des personnes existantes ne pouvant être qu’allégorique, le genre auquel nous nous exerçons ici pourrait avoir pour nom l’imitation de loin.

our ce qui est du post d’aujourd’hui, nous prolongeons le plaisir de la compagnie de la médecine médiévale de l’Ecole de Salerne. Il faut dire que résister à la lecture de quelques strophes du Flos Medicinae relevait de la gageure et je me suis trouvé dans l’incapacité de ne pas y céder. Et comme, pour une fois, le texte n’est pas en vieux français mais en français moderne du XIXe siècle avec, il faut l’avouer, une qualité dans la versification qui le distancie sûrement de son original latin, au niveau sémantique mais qui est savoureuse, il nous fallait un peu corser la difficulté. Alors plutôt que notre voix pour se prêter à l’exercice, nous avons décidé d’en emprunter deux autres. Du Docteur Knock à l’école des femmes, celle de Louis Jouvet est la première des deux, et pour sa filiation avec lui, autant que pour ses grandes lectures, celle de Fabrice Luchini est la deuxième. Toute ressemblance avec des personnes existantes ne pouvant être qu’allégorique, le genre auquel nous nous exerçons ici pourrait avoir pour nom l’imitation de loin.

ous voici donc rendu avec une lecture audio sur le sujet très sérieux de la médecine médiévale, à la façon de Louis Jouvet et de Luchini, même si, encore une fois, ce n’est que de très loin. Techniquement, on pourrait être tenté d’appeler cela un OVNI, comprenez un Objet Versifié Non Identifié. Tout cela a un goût de fêtes de fin d’année, un goût d’enfance aussi parce que cette chose là qui consiste à s’amuser à calquer des notes, des rythmes, des accents ou des voix, en les empruntant aux autres ne s’explique pas. Elle prend sûrement sa source dans un mimétisme grégaire. On la commence comme un enfant qui joue à ressembler aux adultes, et puis elle fait partie de vous et, quelquefois, s’y enracine. Pourtant, toute réserve gardée sur la ressemblance de facto à l’original, au delà du singer, c’est aussi une question d’alchimie, une façon de prendre, un peu, de l’essence de l’autre pour

ous voici donc rendu avec une lecture audio sur le sujet très sérieux de la médecine médiévale, à la façon de Louis Jouvet et de Luchini, même si, encore une fois, ce n’est que de très loin. Techniquement, on pourrait être tenté d’appeler cela un OVNI, comprenez un Objet Versifié Non Identifié. Tout cela a un goût de fêtes de fin d’année, un goût d’enfance aussi parce que cette chose là qui consiste à s’amuser à calquer des notes, des rythmes, des accents ou des voix, en les empruntant aux autres ne s’explique pas. Elle prend sûrement sa source dans un mimétisme grégaire. On la commence comme un enfant qui joue à ressembler aux adultes, et puis elle fait partie de vous et, quelquefois, s’y enracine. Pourtant, toute réserve gardée sur la ressemblance de facto à l’original, au delà du singer, c’est aussi une question d’alchimie, une façon de prendre, un peu, de l’essence de l’autre pour  le retraduire, une sorte de transmutation ou de distillation empathique. Et comme il est question d’empathie, rien ne pourrait mieux la traduire qu’une maxime un peu étirée:

le retraduire, une sorte de transmutation ou de distillation empathique. Et comme il est question d’empathie, rien ne pourrait mieux la traduire qu’une maxime un peu étirée:  Sujet : poésie médiévale, chanson noël, ballade, fabliau, nativité, Noël.

Sujet : poésie médiévale, chanson noël, ballade, fabliau, nativité, Noël. l’approche des fêtes, il est temps de publier quelques éléments sur noël sous l’angle de la poésie médiévale. Nous vous partageons donc ici, plusieurs extraits, et entre autre, la célèbre ballade des proverbes de François Villon puisqu’il en inclue un de circonstances sur Noël.

l’approche des fêtes, il est temps de publier quelques éléments sur noël sous l’angle de la poésie médiévale. Nous vous partageons donc ici, plusieurs extraits, et entre autre, la célèbre ballade des proverbes de François Villon puisqu’il en inclue un de circonstances sur Noël.

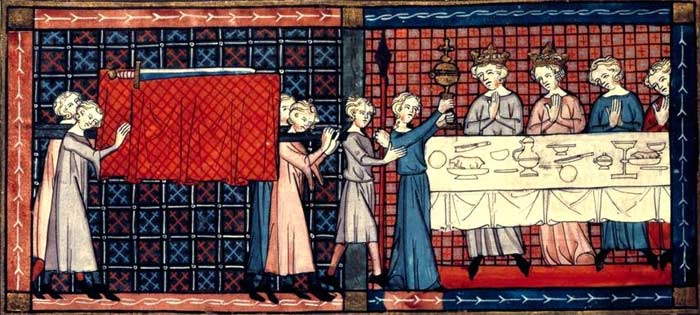

Dans Perceval, le roman de Graal, le célèbre Chrétien de Troyes mentionnera la célébration de la nativité, en simple forme d’allusion à un long repas, comme ceux que l’on fait alors autour des fêtes de Noël.

Dans Perceval, le roman de Graal, le célèbre Chrétien de Troyes mentionnera la célébration de la nativité, en simple forme d’allusion à un long repas, comme ceux que l’on fait alors autour des fêtes de Noël.

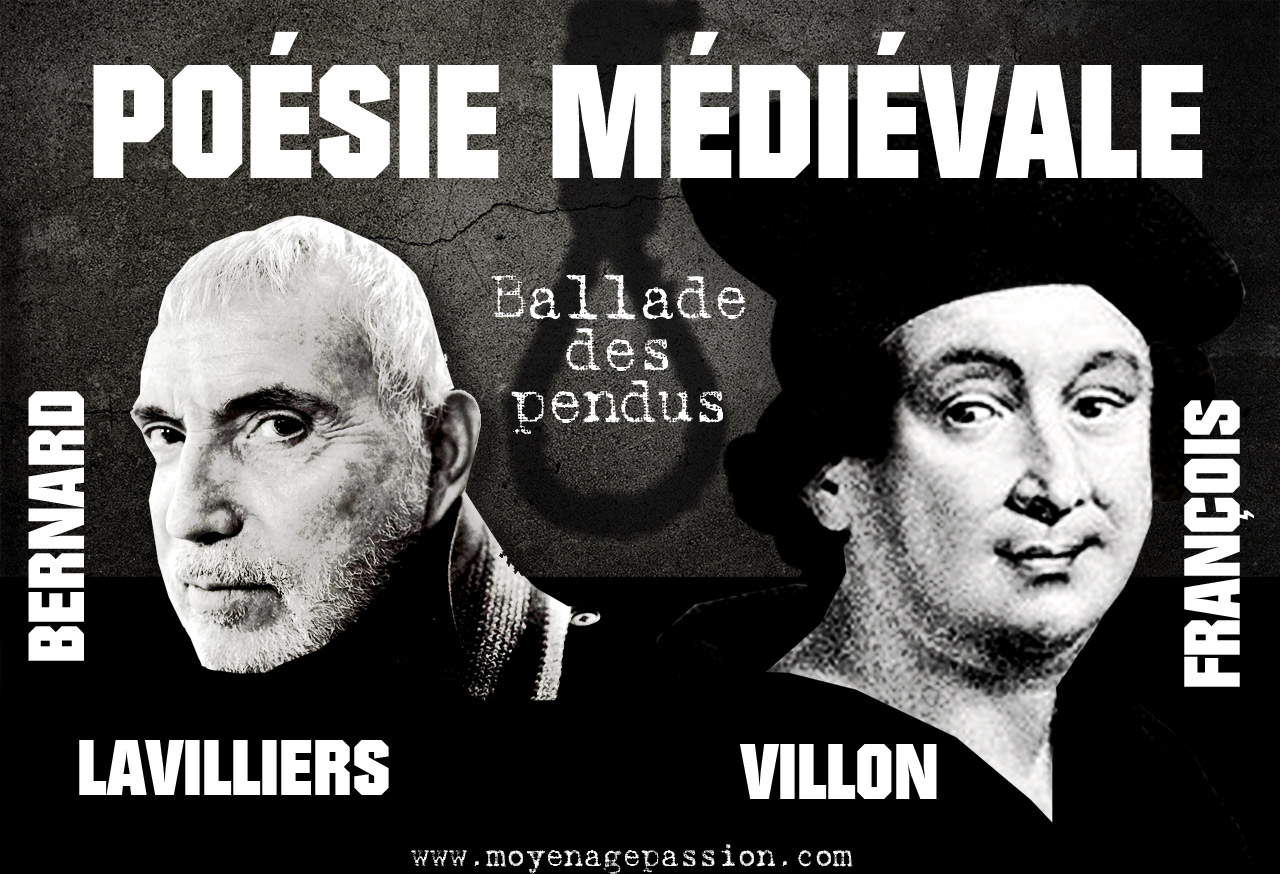

oici une autre lecture audio de la mythique

oici une autre lecture audio de la mythique  garçon au grand coeur de la chanson française, dont on ne présente plus la longue et brillante carrière,

garçon au grand coeur de la chanson française, dont on ne présente plus la longue et brillante carrière,