Sujet : poésies, ballade médiévale, poésie satirique, moyen français, vie curiale, dépravation, immoralité, flatterie, satire.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Anonyme

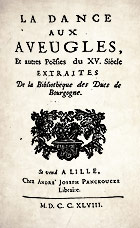

Ouvrage : « La Danse aux Aveugles et autres poésies du XVe siècle, extraites de la bibliothèque des Ducs de Bourgogne » (édition de 1748 chez André Joseph Panckoucke Libraire)

Bonjour à tous,

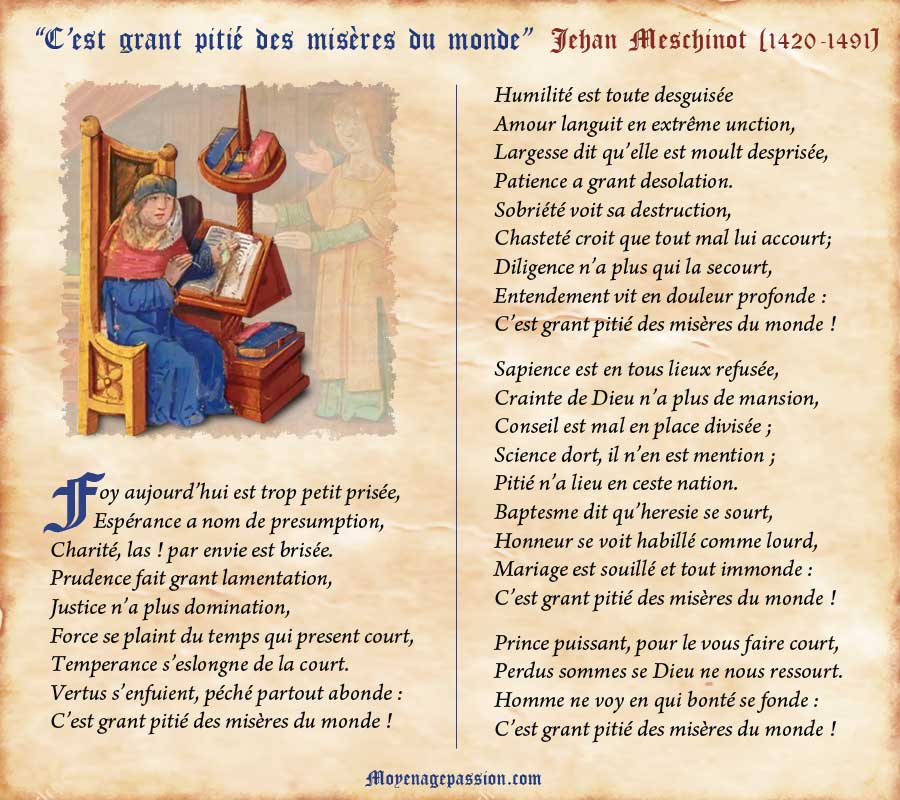

ujourd’hui, nous vous proposons de rester au XVe siècle, avec une nouvelle ballade satirique sur la vie de cour. Le monde médiéval, et, peut-être plus particulièrement encore, le tardif, n’a pas été avare de poésies et de textes sur ce sujet : au Moyen Âge central et au XIIIe siècle, il y eut Jean de Meung, Rutebeuf et d’autres. Plus tard encore, au XIVe et XVe siècle, on se souvient d’auteurs comme Philippe de Vitry, Eustache Deschamps, Alain Chartier, Jean Meschinot, etc… De fait, la liste pourrait être longue des satires médiévales qui dénoncent l’hypocrisie, l’immoralité, le dévoiement, ou encore les flatteries et les manœuvres calculées qui entourent les couloirs du pouvoir et les couronnes.

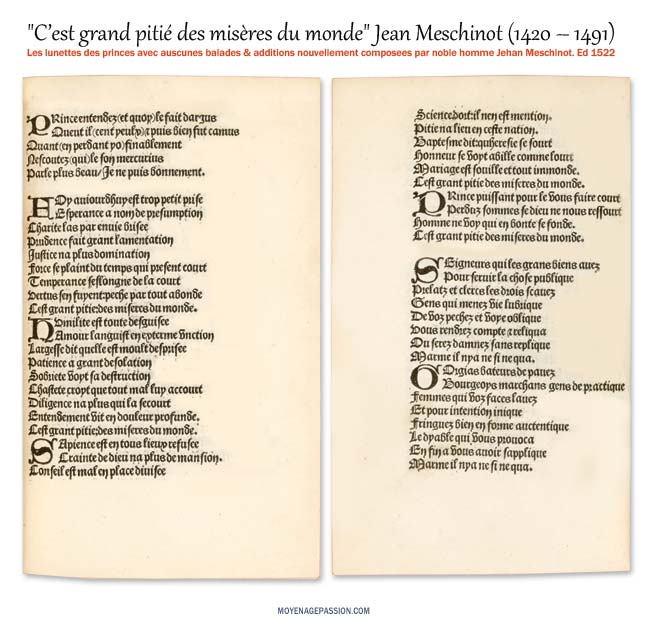

Les travers de cette vie curiale sont souvent présentés de manière détachée de la personnalité du prince ou du seigneur qui y règne. C’est alors comme une sorte d’univers « parasite » autonome qui se met en place, un peu comme une fatalité induite par les jeux de pouvoir et l’éternelle comédie humaine (voir, par exemple, deux ballades d’Eustache Deschamps ou encore cet extrait des Lunettes des Princes de Jean Meschinot ). Dans d’autres cas, on adresse le pouvoir, ou on le rend plus directement responsable de laisser vivre et perdurer ce poison. Eustache Deschamps et d’autres mettront même, en avant, l’ingratitude des princes vis à vis de leurs serviteurs de cour (« Je muir de froit, l’en m’a payé du vent« ).

Une ballade des « maximes de court »

On peut trouver la pièce du jour, à la fin d’un ouvrage daté du milieu du XVIIIe siècle : « La Danse aux Aveugles et autres poésies du XVe siècle, extraites de la bibliothèque des Ducs de Bourgogne ». Cette compilation de poésies du Moyen Âge tardif présente en exergue « La Danse aux aveugles » de Pierre Michault ainsi que quelques autres œuvres de cet auteur médiéval, prêtre et poète à la cour de Bourgogne. On notera, au passage des erreurs d’attribution comme par exemple la » Complainte de tres haulte et vertueuse dame ma dame Ysabel de Bourbon, contesse de Charrolois« , souvent attribuée à Pierre Michault et qu’on a fini par restituer à son auteur original : Amé (ou Aimé) de Montgesoie.

Sources et attributions

Lambert Douxfils, le compilateur du XVIIIe siècle a décidé de faire suivre ces pièces d’une sélection d’autres textes empruntés au même manuscrit (ou d’autres ?) de la bibliothèque des ducs de Bourgogne. Certains sont signés, d’autres, dans la dernière partie de l’ouvrage sont anonymes. Le compilateur ne donne pas la référence précise du ou des ouvrages anciens sur lequel il s’est appuyé. Pour remonter aux sources, nous serons donc quittes de plonger dans les nombreux manuscrits répertoriés faisant mention de la dance aux aveugles ou d’autres textes cité par l’éditeur, sans être tout à fait certain que les ouvrages en question, à près de 300 ans de là, soient présents à la BnF, sur Gallica ou sur une autre Bibliothèque numérique. Recherche en cours… A moi Arlima(.net) !

Du point de vue de son contenu et au moins sur le fond, cette ballade des « Maximes de court » aurait pu être signée de la plume d’un Eustache Deschamps, voire même d’un Chartier. Toutefois, dans le manuscrit dont l’a extraite son éditeur, elle est supposée être demeurée anonyme. Pour l’instant et après des premières recherches, elle ne semble pas avoir été attribuée plus tardivement à un auteur reconnu. On notera que le premier vers n’est pas sans évoquer un rondeau de Blosseville que nous avions déjà présenté par ailleurs (voir pour contrefaire l’amoureux, Trois rondeaux de Blosseville à la cour d’Orléans), mais cela ne préjuge en rien de son attribution.

Maximes de Court

Qui ne contrefait l’amoureux ,

Qui ne scet faindre son penser.

Qui ne rit sans estre joyeux.

Qui ne scet souvent rigouler,

Qui ne scet braire ou hault chanter ,

Qui n’a dequoy estre jolys .

Qui n’a le bec au vent toudys .

Qui n’a ung peu du poil du lourt ;

En verité c’est ung chetifs,

Il n’a que faire d’estre a Court.

Qui n’est un petit envieux.

Qui ne scet son maistre flater.

Qui ne devient gloux ou precieux ,

Qui n’aprent a dissimuler,

Qui n’est maistre du bas vouler.

Qui ne scet acquerir amys ,

Qui n’est du bas mestier apris,

Qui n’aprent a faire le sourt ;

Je vous dis bien qu’en ce pays

Il n’a que faire d’estre a Court,

Qui veut estre religieux,

Qui ne scet boire & banqueter,

Qui ne veult estre convoiteux ,

Qui ne scet prendre sans donner ,

Qui veut de conscience user ,

Qui de pratique n’est garnis ,

Qui de demander n’est hardis

Selon le temps qui ores court;

Par le corps Dieu de paradis ,

Il n’a que faire d’estre a Court.

Princes, es haultes Cours jadis ,

N’estois recullis ne ouys

Nul qui fust vicieux ne lourt ;

Ains a present il m’est advis ,

Que qui de vices n’est remplis

Il n’a que faire d’estre a Court.

En vous souhaitant très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

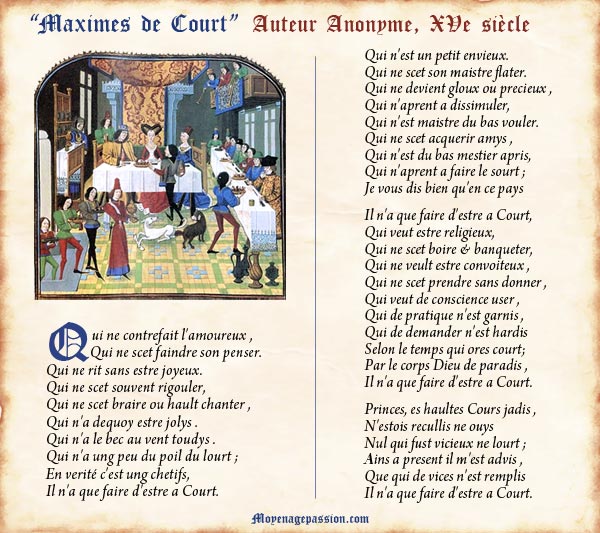

NP : l’enluminure de l’image d’en-tête (banquet à la cour) est tiré du manuscrit médiéval Français 12574. Cet ouvrage ayant pour titre « Histoire d’Olivier de Castille et d’Artus d’Algarbe » est daté du XVe siècle. Il est actuellement conservé à la BnF et consultable sur Gallica au lien suivant).