Sujet : codex de Montpellier, musique médiévale, chanson médiévale, amour courtois, vieux-français, chants polyphoniques, motets, fine amor, traduction.

Période : XIIIe siècle, Moyen Âge central.

Titre: « E, dame jolie, Mon cuer sans fauceir«

Auteur : Anonyme

Interprète : Sinfonye

Album : Trois soeurs, Three Sisters, 13th c , french songs (1995).

Bonjour à tous,

os pérégrinations médiévales du jour nous entraînent vers les musiques polyphoniques du XIIIe siècle. Elles nous donneront l’occasion de lever le voile sur un joli motet courtois issu du Codex de Montpellier. Au passage, nous découvrirons aussi une formation de musiques anciennes de haute tenue : l’ensemble Sinfonye fondé par la musicienne et compositrice Stevie Wishart.

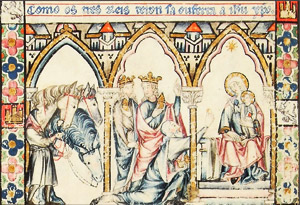

L’amour courtois du Codex de Montpellier

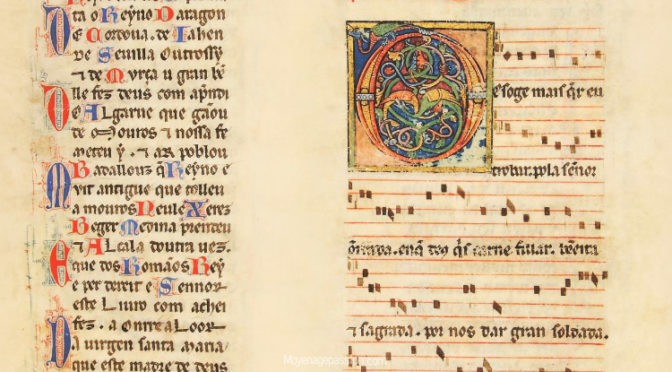

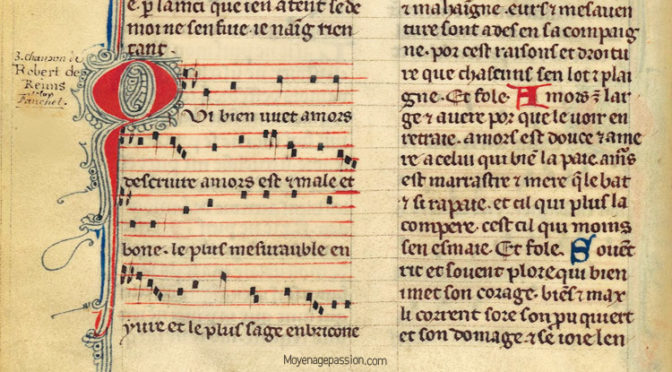

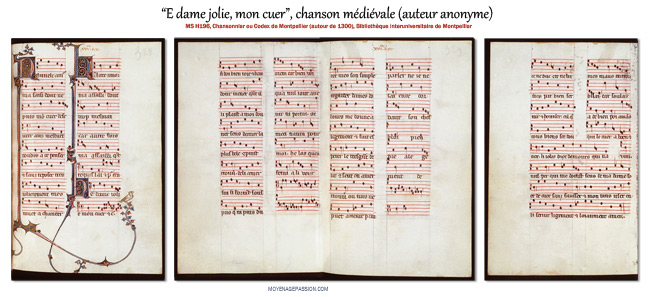

La pièce du jour s’inscrit dans la parfaite continuité de nombreux motets présentés dans le codex de Montpellier ou chansonnier de Montpellier. Ce précieux manuscrit médiéval est conservé à la Bibliothèque Inter-Universitaire de la ville du même nom sous la référence H196.

Avec plus de 330 chansons et motets annotés musicalement pour un grand nombre de pièces courtoises, ce codex forme un témoignage important des œuvres polyphoniques des XIIe et XIIIe siècles.

Le manuscrit a conservé l’anonymat des auteurs des pièces qu’il propose mais on peut retrouver tout de même certaines paternités en croisant les manuscrits. En l’occurrence, celle du jour ne semble pas avoir d’auteur précis.

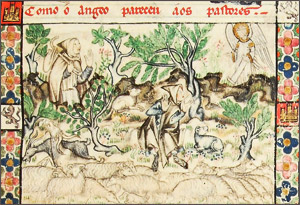

Ce motet se situe dans la veine de l’amour courtois de cette période. On y retrouvera l’amant-poète se laissant bercer par ce « mal d’aimer » qui lui procure, toute à la fois, douleur et joie. La dame de son cœur sera, quant à elle, couverte d’éloges et louer comme il se doit. Enfin, pour sceller l’accomplissement parfait de la lyrique courtoise, les habituels jaloux et médisants pointeront aussi leur nez pour essayer d’entraver les idylles des amants.

Pour la découverte en musique de ce motet du Moyen Âge central, nous avons choisi une belle version très épurée, celle de l’ensemble médiéval Sinfonye.

La formation Sinfonye de Stevie Wishart

Sinfonye est un groupe de musique médiévale fondé en 1986 par la compositrice, musicienne et chanteuse Stevie Wishart.

Formée à Cambridge puis à Oxford et à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, Stevie Wishart s’est illustrée en tant que compositrice dans le domaine de la musique contemporaine. Parallèlement, elle a mené une partie importante de sa carrière autour des musiques anciennes et médiévales avec un parti-pris d’ethnomusicologie et de restitution. C’est dans cet esprit qu’elle a fondé Sinfonye.

Depuis sa formation, l’ensemble a développé une riche discographie autour de la musique médiévale sur des thématiques assez variées. Les albums vont de l’amour courtois à l’œuvre d’Hildegarde de Bingen, en passant par des thèmes comme les musiques de Noel dans l’Angleterre médiévale, les cantigas de Santa Maria, des danses et musiques de l’Italie du XIVe siècle, des musiques du temps d’Aliénor d’Aquitaine, ou même encore un album consacré à la femme médiévale « amante, poétesse, protectrice et sainte ».

Côté actualité, les dernières productions de Sinfonye datent des années 2010. Depuis, la formation a, semble-t-il, arrêté de se produire mais sa directrice continue ses recherches autour de la fusion/rapprochement entre musiques médiévales et univers musicaux plus contemporains.

L’album Trois soeurs, Three Sisters, chansons du 13e siècle – France

Le motet du jour est tiré d’un album de 1995, originellement sorti sous le titre « Three sisters on the seashore« .

Cette production de Sinfonye propose 33 pièces dont la grande majorité sont des chansons et motets polyphoniques du XIIIe siècle. Une bonne partie d’entre elles sont anonymes et tirées du codex de Montpelier H196.

Les 58 minutes d’écoute sont agrémentées de quelques estampies mais aussi d’une composition plus moderne de la directrice Stevie Wishart, dans l’esprit d’un motet médiéval.

Depuis sa sortie initiale, l’album a été réédité par Glossa Music qui le propose encore dans son catalogue. A défaut de vous le procurer via l’éditeur ou votre disquaire habituel, vous pourrez aussi le retrouver sur certaines plateformes légales de streaming.

Musicien et artistes présents sur cet album :

Vivien Ellis (voix), Jocelyn West (voix), Stevie Wishart (voix, vièle à archet, vielle à roue, direction)

E, Dame Jolie, mon cuer sans fauceir

La version en vieux-français

E dame jolie

Mon cuer sans fauceir

Met an vostre bailie

Ke ne sai vo peir.

Sovant me voit conplaignant

Et an mon cuer dolosant

D’une malaidie

Dont tous li mons an amant

Doit avoir le cuer joiant

Cui teilz malz maistrie

Si formant m’agrie.

Li dous malz d’ameir

Ke par sa signorie

Me convient chanteir

E dame jolie….

J’ain de cuer an desirant

Dou monde la mués vaillant

Et la plus prixie

Plus saige ne mués parlant

N’a honor mués antandant

On mont ne cuit mie.

Ne sai ke j’an die

Mais a droit loweir

C’est la muez ensaignie

C’on puxe trover.

E dame jolie….

Bien sai ke fellon cuxant

M’ont estei souvant nuxant

Ver vostre partie

Tres douce dame a cors gent

Por Deu, ne-s croiez pas tant

Ces gens plain d’anvie.

Jai si corte vie

Lor puist Deus doneir

K’il ne me puxent mie

Ver vous plus grever.

E dame jolie….

La traduction de ce motet en français actuel

NB : pour éclairer ce motet, nous avons opté pour une traduction complète du vieux français original (relativement ardu) au français actuel.

Ah ! belle dame,

Je remets mon cœur

Sincèrement en votre pouvoir ,

Car je sais que vous êtes sans égale.

Souvent je me plains

En mon cœur affligé

D’un mal

Qui donne à tous ceux qui aiment,

Et que cette douleur accable,

Un cœur rempli de joie.

Le doux mal d’aimer

Me tourmente tellement

Que, sous son emprise,

Il me faut chanter.

Ah ! belle dame, …

J’aime sincèrement, et désire

La femme la plus digne du monde,

Et la plus précieuse ;

Je ne crois pas qu’il y en ait d’autre

Plus sage et plus éloquente au monde

Ni plus respectueuse de l’honneur.

Je ne sais qu’en dire de plus,

Si ce n’est lui rendre un hommage mérité (la louer comme il convient):

Elle est la femme la plus cultivée

Qu’on puisse trouver.

Ah belle dame, …

Je sais bien que des calomniateurs

S’en sont souvent pris à moi

Pour me nuire (diffamer) auprès de vous.

Ma très chère dame, si belle à voir,

Pour l’amour de Dieu, ne croyez pas tant

Ces gens plein d’envie.

Que Dieu leur accorde

Une vie brève,

Afin qu’ils ne puissent plus

Vous faire de tort (vous opprimer).

Découvrez d’autres pièces musicales et motets du Codex de Montpelier.

En vous souhaitant un belle journée et en vous remerciant de votre lecture.

Frédéric Effe.

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Monde Médiéval sous toutes ses formes.