Sujet : marché historique, animations historiques, compagnies médiévales, histoire vivante, spectacles, campements, reconstitutions.

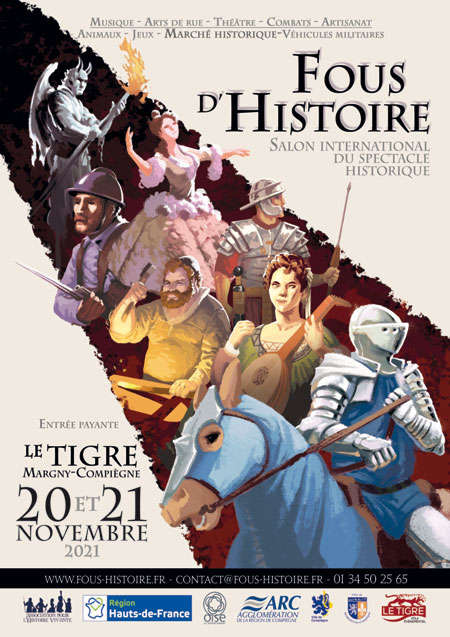

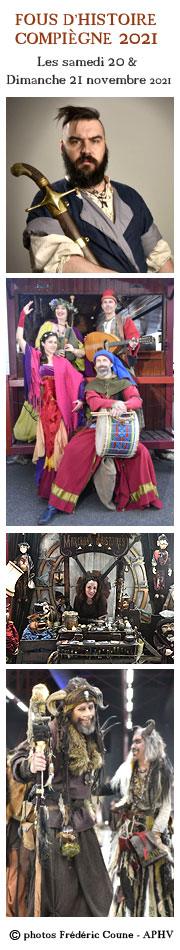

Evénement : Fous d’Histoire 2021

Lieu : Espace Le Tigre, Margny-lès-Compiègne, Oise, Hauts-de-France.

Date : les 20 & 21 novembre 2021

Bonjour à tous,

oilà un bel événement à noter sur vos agendas si vous vous trouvez proches des Hauts de France ou si vous avez la possibilité de vous y rendre, le mois prochain. Les samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021, le salon Fous d’Histoire sera, en effet, de retour à Compiègne avec ses nombreux spectacles historiques et son grand marché. On se souvient que l’édition 2020 s’était vu annulée face aux mesures sanitaires anti-covid.

Le marché historique

Fidèle à ses habitudes, l’Association pour l’Histoire Vivante frappera à nouveau très fort à l’occasion de ce Fous d’Histoire 2021. Pour son traditionnel marché historique, elle annonce dors et déjà pas moins de 200 exposants, en provenance de 14 pays différents. Les périodes couvertes vont bien au delà du Moyen Âge avec une ambition chronologique qui démarre à la préhistoire pour s’étendre jusqu’aux guerres mondiales du XXe siècle.

Costumes, chausses, armures, coutelleries, accessoires, bijoux, objets décoratifs, poteries, tissus et imprimés, livres, magazines, jeux, gastronomie inspirée de diverses époques (charcuterie, fromages, sucreries, …) et plus encore. On aura de quoi se perdre, dans le bon sens du terme, au milieu de toutes ces échoppes et du choix proposé. En plus de toutes ses offres, le traditionnel stand dépôt-vente de matériel d’occasion permettra également aux fans de reconstitution de troquer leurs matériels, costumes et armures ou d’en acquérir de nouveau à prix cassés.

Côté spectacles et animations

Aux cotés de ce grand marché, la programmation permettra comme toujours, de découvrir de nombreuses compagnies médiévales et historiques. Elles viendront même y présenter leurs derniers spectacles ou prestations. On en dénombrera pas moins de 120, c’est dire combien la programmation promet d’être intense sur les deux jours du salon.

Là encore, les domaines couverts sont loin de se limiter à la musique ou la jonglerie. Les représentations s’étendront aux spectacles animaliers, à l’art du combat ancien, à la tenue d’ateliers historiques et aux démonstrations d’artisanats ou de métiers d’antan les plus divers. Danses, chants, contes et scénettes de rue viendront encore compléter ce grand festival d’animations en matière historique ou plus fantastique. On se souvient que ce salon, en plus de sa vocation grand public, entend également accueillir les professionnels de l’organisation d’événements publics ou privés, en leur permettant de venir rencontrer des associations ou entreprises d’animations susceptibles de convenir à leurs propres manifestations. Cette fois encore, une option spéciale, le vendredi, pourra même leur permettre de rencontrer les compagnies et intervenants dans un cadre plus tranquille et privilégié.

À l’habitude, c’est l’Espace d’exposition Le Tigre de Margny-lès-Compiègne qui fournira le théâtre de ce grand événement qu’on a vraiment plaisir à voir reprogrammer.

Pour plus de détails sur cet événement, voir le site de l’organisateur

Découvrir nos articles sur les éditions précédentes de ce salon historique et médiéval : Edition 2016 – Edition Avril 2017 – Edition Nov 2017 – Edition 2018 – Edition avril 2019 – Edition Nov 2019.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes