Période : hiver du moyen-âge, renaissance

Auteurs : collectif (1575, puis 1595)

Titre : La récréation et passe temps des tristes, recueil d’épigrammes et de petits contes en vers (1862)

« Gardez bien de toucher ce livre

(Mesdames) il parle d’amour :

C’est aux hommes que je le livre

Que l’on tient plus constants toujours

Laissez-le aller vers eux son cours

A eux et non à vous est dû

Mais vous le lirez nuit et jour

Puisque je vous l’ai défendu »

La récréation et passe temps des tristes

Bonjour à tous (et à toutes!),

Dans la lignée de l’école marotique qui faisait des adeptes dans le courant du XVIe siècle, nous vous parlions, dans un article précédent, d’un petit ouvrage « collectif » de 1542 : la fleur de poésie françoyse. Souvent compulsés à l’initiative des imprimeurs, ces carnets de poésie rassemblaient, pour l’essentiel, des formes courtes et des épigrammes et se souciaient peu des auteurs (qu’ils ne citaient, souvent, pas). Il y était d’abord question de « récréation » et, finalement, d’une poésie « légère » dont l’unique ambition était d’être un « remède » à l’ennui autant qu’une invitation au divertissement et à l’humour.

Aujourd’hui, nous vous présentons un autre ouvrage de la même veine. Son titre est éloquent et en résume tout entier l’objectif : « LA RECREATION ET PASSETEMPS DES TRISTES, Traictant de choses plaisantes et récréatives touchant l’amour et les dames, pour resjouir toutes personnes mélancholiques ». Nous émaillons aussi cet article de quelques extraits choisis pour vous permettre de vous en faire une idée.

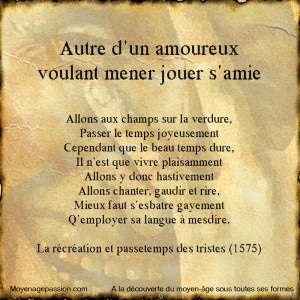

Autre d’un amoureux voulant mener jouer s’amie

« Allons aux champs sur la verdure,

Passer le temps joyeusement

Cependant que le beau temps dure,

Il n’est que vivre plaisamment

Allons y donc hastivement

Allons chanter, gaudir et rire,

Mieux faut s’esbatre gayement

Q’employer sa langue à mesdire »

La récréation et passetemps des tristes

Dans une première réédition du XVIIIe, ces « récréations » avaient été attribuées au poète Guillaume des Autels, mais l’éditeur de 1862 sur laquelle nous nous basons ici venait contredire ce fait. L’ouvrage se situe, en effet, dans la filiation de l’école marotique et certaines de ses pièces ne peuvent même appartenir qu’à Clément MAROT, Mellin SAINT-GELAIS et encore d’autres auteurs qui s’inscrivaient sous l’influence du poète originaire de Cahors pour exercer leur verve et leur esprit.

Il y a, dans ce petit manuel qui a traversé presque cinq siècles, quelques pièces sérieuses qui flirtent avec l’amour courtois, mais il contient surtout d’autres épigrammes largement plus grivois et osés. Au bout du compte, on y trouve bien plus de gauloiseries que dans la fleur de poésie françoyse, même si l’ouvrage reprend quelques pièces qui s’y trouvaient présentes, ainsi que d’autres poésies en provenance d’autres « carnets » de poésie du même type et qui datent tous du XVIe siècle. Comme sa courte préface en vers l’indique, cette récréation et passetemps des tristes a pour thème de prédilection les choses de l’amour. Les « dames » y sont visées par endroits avec un humour souvent plus potache que satirique, mais elles ne sont pas les seules dans la ligne de mire. Maris et amants, bon ou mauvais, y passent aussi et d’autres sujets y sont abordés. On trouve encore quelques jolies perles poétiques « inclassables ».

Du loquet de l’huis de s’amie

« N’a pas longtemps fut faite une dispute

Sur instrumens, et faict de la musique.

Les uns loüoyent le hautbois ou la fluste,

D’autres le luth, comme chose angéliques :

Lors un d’entr’eux, le moins mélancolique

Leur dit : Messieurs, voulez-vous que je die,

Quel instrument a plus de mélodie,

C’est à mon gré, le loquet d’une porte :

Car quand il faut que la mignonne sorte

De bon matin, ferme l’huis doucement :

L’oyant sortir, le mignon se conforte

Est-il au monde un plus doux instrument ? »

La récréation et passetemps des tristes

Si l’on devait y mettre un peu de subjectivité, (pour ce que cela vaut, c’est à dire pas grand chose), nous pourrions avancer que toutes les poésies que l’on trouve dans cette Récréation et Passetemps des Tristes n’ont pas l’élégance, ni la grâce de la poésie d’un MAROT, même si elles tentent d’en emprunter les formes. A n’en pas douter, il y a ici, certains émules moins talentueux que lui, qui s’essayent à son genre ce qui, cela s’entend, ne diminue pas pour autant l’intérêt de l’ouvrage pour qui s’interroge sur l’Histoire de la langue française et de sa poésie, mais encore de son humour.

Ajoutons encore que la deuxième édition de 1595, qui sert de base au livre présenté ici, a été censurée de certaines pièces dont les moines et l’Eglise faisaient les frais et dont l’imprimeur de 1862 nous indique dans sa préface, de manière toute directe, « qu’elles sentaient l’hérésie ». La satire s’y trouve donc quelque peu patinée. De fait les grivoiseries, même si on ne peut résumer uniquement l’ouvrage à cela non plus, y prennent largement le pas.

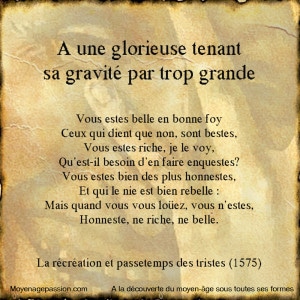

A une glorieuse tenant sa gravité par trop grande

« Vous estes belle en bonne foy

Ceux qui dient que non, sont bestes,

Vous estes riche, je le voy,

Qu’est-il besoin d’en faire enquestes?

Vous estes bien des plus honnestes,

Et qui le nie est bien rebelle :

Mais quand vous vous loüez, vous n’estes,

Honneste, ne riche, ne belle. »

La récréation et passetemps des tristes

Du point de vue du contexte historique, au moment de l’impression de cet ouvrage, les temps sont déjà ceux de la pléiade et de ses poètes qui, dans une ambition tout académique, chercheront à élever la langue française tout autant qu’à l’enrichir. Soucieux de trancher d’avec la poésie médiévale, leurs recherches et leur ambition déclarée se tiendront alors bien loin des formes de cette poésie marotique légère et de sa frivolité. Avec la réédition 1595 de l’original de 1575, Nous sommes déjà près d’un demi-siècle après la mort de MAROT. Son oeuvre sera bientôt reléguée aux archives et il faudra pratiquement attendre le XVIIIe siècle pour qu’il soit redécouvert.

Epigrammes et école marotique : une poésie et des formes qui plaisent à la cour

Au XVIe, cette poésie marotique est applaudie et appréciée à la cour pour son esprit. Badine, elle s’épanche en rimes vives et incisives qui semblent tout vouloir sacrifier à la grâce du bon mot et à son élégance, et qui peuvent aller, comme ici, jusqu’à la grivoiserie ou même la gauloiserie.

Et

D’un Vieil Amoureux

« Je suis amant en l’extresme saison,

Pres de ma mort, je chante comme un cigne,

En attendant d’icelle guarison

Que mon blanc chef prendra pour mauvais signe

La rose, et lis, neige, la lune insigne

Et le jour ont telle couleur eslite.

Doncques, Amour, mes armes je ne quitte

Ains bon espoir j’ay en ma dame seulle,

Vieillard je suis mais grand flamme m’incite

Car le bois sec plus que tout autre brusle. »

La récréation et passetemps des tristes

Favori un jour, exilé ou miséreux le suivant. Dans les méandres des jeux d’influences nobiliaires et les couloirs froids des châteaux, comme ailleurs, on sait que le verbe peut tuer. Sous ces nouveaux dehors légers et moqueurs que Marot, comme Mellin Saint-Gelais pratiquaient si bien, sont-ils, ces jeux de cour, les mêmes que ce dont Eustache Deschamps nous contait déjà les travers? L’ombre

Flaubert écrira quelques siècles plus tard « Le mauvais goût du temps de RONSARD, c’était MAROT« . Si le public du XVIe siècle goûte suffisamment ces formes poétiques qui se complaisent dans la frivolité ou la « récréation », pour qu’on imprime des manuels à son usage, elles ne rallieront pas, loin de là, tous ceux qui s’exercent à l’art de la rime durant ce même siècle, Ronsard en tête.

Un amant est toujours honteux

« Amour un jour desbanda les deux yeux,

Pour contempler ses serviteurs fidèles,

Si m’aperceut pensif et soucieux

Sans dire mot entre deux damoiselles.

Lors promptement il esbranla les aisles,

Et vint vers moy, en me disant ainsi :

O pauvre amant que fais-tu tan icy.

Que ta chaleurs n’est point encore esteinte ?

Je lui responds en lui criant mercy

Qu’un vray amant n’est point sans honte ou crainte. »

La récréation et passetemps des tristes

Les formes courtes de l’école Marotique et

Les « agréables riens » de la poésie du XVIe

Au cours de cet hiver du moyen-âge, dans cette longue aventure humaine de l’art poétique français et au delà de ses apports stylistiques, on sent bien que la forme marotique des XVe, XVIe siècles porte en elle les germes d’une nouveauté. Les racines encore plantées dans le monde médiéval et la tête déjà renaissante, ces thèmes ne sont pourtant pas si nouveaux : l’amour peut y

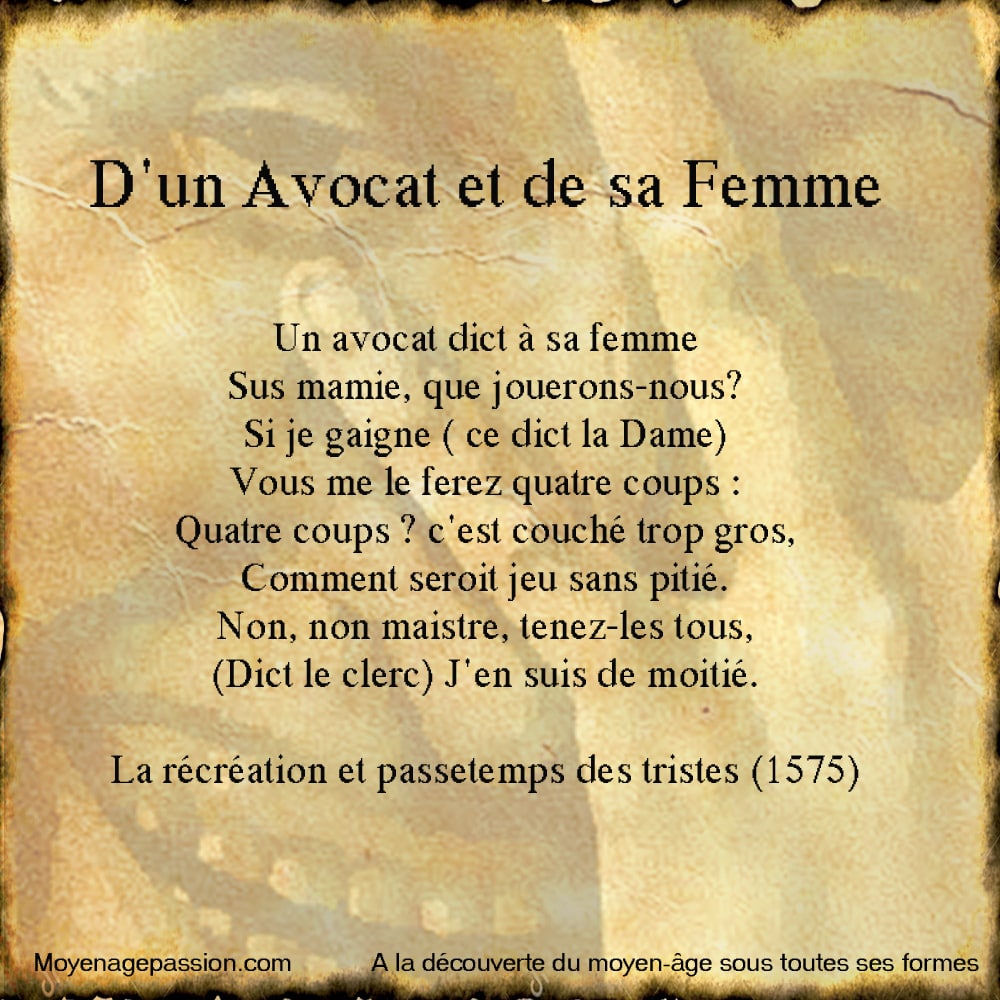

D’un Avocat et de sa Femme

« Un avocat dict à sa femme

Sus mamie, que jouerons-nous?

Si je gaigne ( ce dict la Dame)

Vous me le ferez quatre coups :

Quatre coups ? c’est couché trop gros,

Comment seroit jeu sans pitié.

Non, non maistre, tenez-les tous,

(Dict le clerc) J’en suis de moitié. »

La récréation et passetemps des tristes

A l’évidence, sur sa « modernité » renaissante, les codes de son humour, de ses « badineries » ou de sa satire sont déjà plus directement « saisissables » par nous que ne le sont ceux des

Pour le reste, si cette poésie, avec son goût pour l’épigramme, renoue avec les formes classiques des grecs du IVe siècle avant notre ère ou encore celles d’un MARTIAL, le tour qu’elle lui donne est plus résolument satirique ou « spirituel ». Il y souffle un esprit léger et frais et elle cherche, dans le cadre étroit et contraint des formes courtes, à affûter la pointe de sa plume. De fait, c’est aussi une école de précision (les rhétoriciens et leurs jeux de mot comme les pratiquaient le père de MAROT ont peut-être été de quelque influence sur ce fils prodigue). Et même si elle cède par instants aux gauloiseries (on la dira même immorale), quand de grivoise, elle deviendrait presque graveleuse, sa recherche d’élégance et de justesse dans le verbe vient à la rescousse de ses rimes comme un dernier rempart dressé : on peut bien être impertinent, pourvu que l’on est de l’esprit.

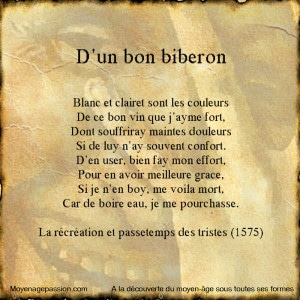

D’un bon biberon

« Blanc et clairet sont les couleurs

De ce bon vin que j’ayme fort,

Dont souffriray maintes douleurs

Si de luy n’ay souvent confort.

D’en user, bien fay mon effort,

Pour en avoir meilleure grace,

Si je n’en boy, me voila mort,

Car de boire eau, je me pourchasse. »

La récréation et passetemps des tristes

Ayant dit tout cela, il faut encore ajouter que Marot ne saurait se résumer à ses épigrammes pas d’avantage qu’à son impertinence ou ses traits assassins. Il a aussi contribué par ses poésies à la littérature religieuse, a légué de beaux vers sur des thèmes plus profonds et fut encore traducteur de nombreuses œuvres classiques.

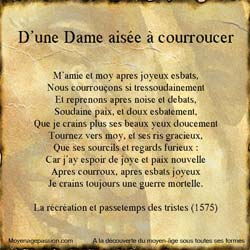

D’une Dame aisée à courroucer

« M’amie et moy apres joyeux esbats,

Nous courrouçons si tressoudainement

Et reprenons apres noise et debats,

Soudaine paix, et doux esbatement,

Que je crains plus ses beaux yeux doucement

Tournez vers moy, et ses ris gracieux,

Que ses sourcils et regards furieux :

Car j’ay espoir de joye et paix nouvelle

Apres courroux, apres esbats joyeux

Je crains toujours une guerre mortelle. »

La récréation et passetemps des tristes

En vous souhaitant une très belle journée

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes

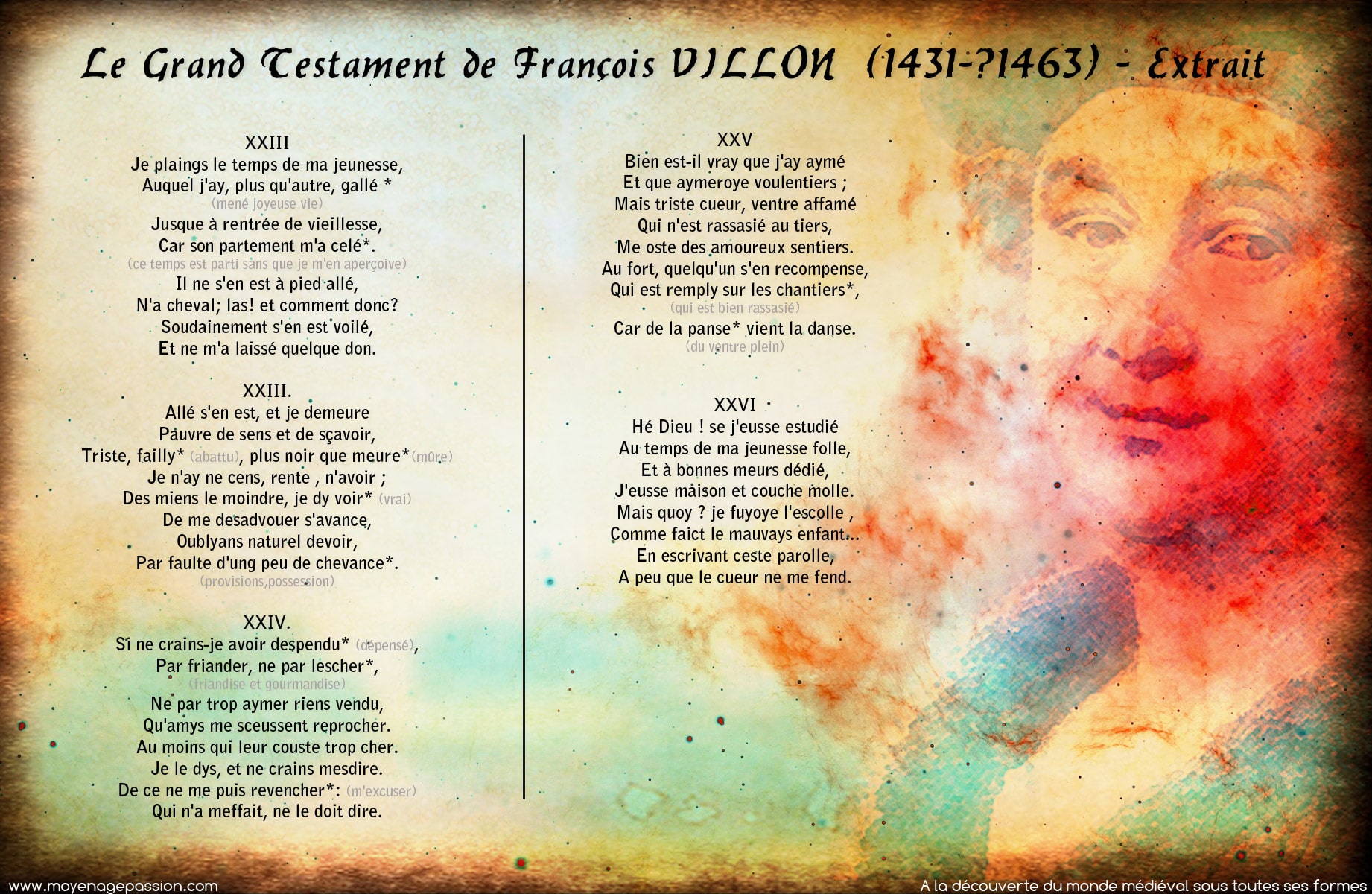

ous faisons, aujourd’hui, un nouveau détour du côté de la poésie réaliste de François Villon avec un bel extrait de son célèbre Grand Testament. C’est un passage bien connu dont on ne cite souvent que les derniers vers et nous voulions ici les mettre un peu mieux en perspective dans leur contexte, en les accompagnant de

ous faisons, aujourd’hui, un nouveau détour du côté de la poésie réaliste de François Villon avec un bel extrait de son célèbre Grand Testament. C’est un passage bien connu dont on ne cite souvent que les derniers vers et nous voulions ici les mettre un peu mieux en perspective dans leur contexte, en les accompagnant de

ne fois n’est pas coutume, nous avons quelque peu levé le nez de nos dictionnaires anciens et autres recherches comparatives cette fois-ci. De fait, les notes que nous vous fournissons avec cet extrait sont, pour la plupart, tirées de la version des Oeuvres Complètes De Villon de Paul Lacroix, alias P.L. JACOB, grand érudit, écrivain et historien français du XIXe siècle. L’ouvrage date de 1854 mais est encore édité de nos jours. Il faut dire que cette version

ne fois n’est pas coutume, nous avons quelque peu levé le nez de nos dictionnaires anciens et autres recherches comparatives cette fois-ci. De fait, les notes que nous vous fournissons avec cet extrait sont, pour la plupart, tirées de la version des Oeuvres Complètes De Villon de Paul Lacroix, alias P.L. JACOB, grand érudit, écrivain et historien français du XIXe siècle. L’ouvrage date de 1854 mais est encore édité de nos jours. Il faut dire que cette version

n 2011, le chanteur Alain Souchon nous gratifiait d’un album intitulé « A cause d’Elles » dans lequel il reprenait dans une chanson la dernière strophe

n 2011, le chanteur Alain Souchon nous gratifiait d’un album intitulé « A cause d’Elles » dans lequel il reprenait dans une chanson la dernière strophe

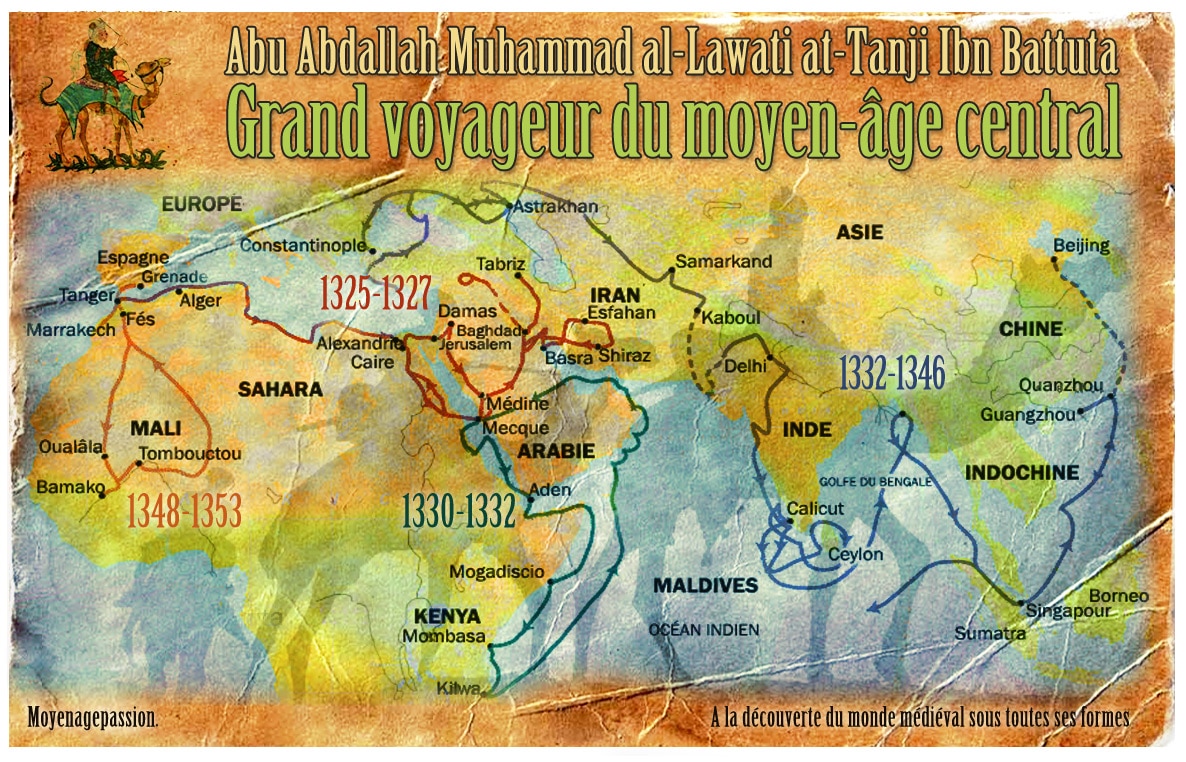

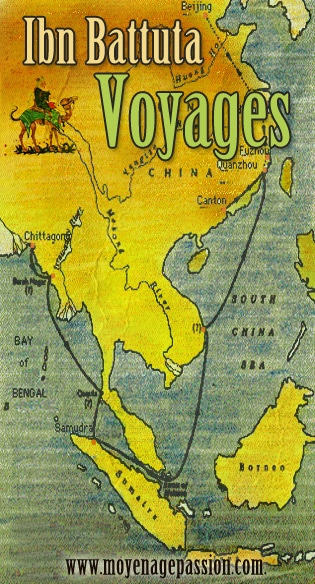

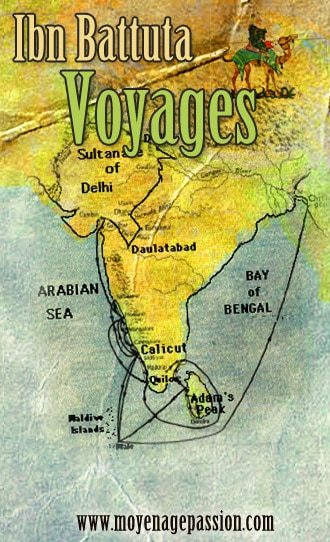

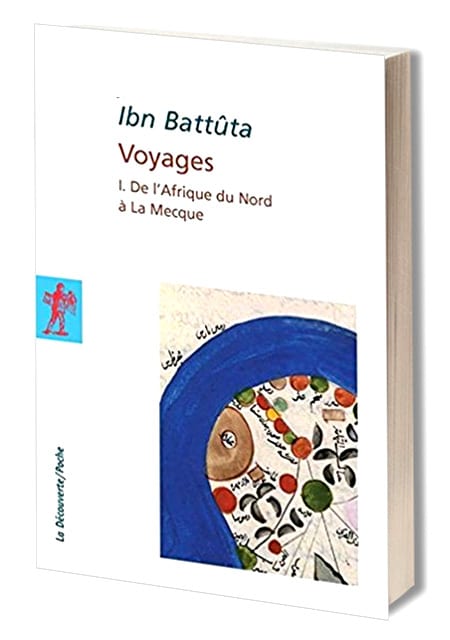

our les besoins de l’indexation, nous reprenons ici, en le complétant largement, le portrait que nous avons dédié au grand voyageur berbère et musulman Ibn Battûta dans l’article consacré au

our les besoins de l’indexation, nous reprenons ici, en le complétant largement, le portrait que nous avons dédié au grand voyageur berbère et musulman Ibn Battûta dans l’article consacré au