Période : moyen-âge central, XIIe siècle

Auteur : Chrétien de Troyes (1135-1185)

Titre : « Amors, tençon et bataille»

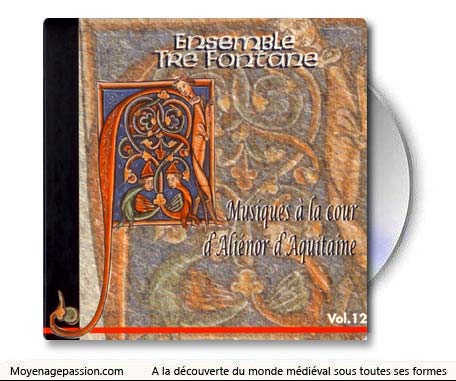

Interprète : Ensemble Tre Fontane

Album : Musiques à la Cour d’Aliénor d’Aquitaine

(2007)

Bonjour à tous,

Il faut dire aussi que l’auteur du célèbre Conte de Graal, du Chevalier au Lion ou encore du Lancelot, chevalier de la charrette pour ne citer que ceux-là, ne nous a pas laissé quantité de chansons et il demeure encore plus vrai que les quelques unes qu’on pensait devoir lui attribuer ont été longtemps sujettes à caution. Si on l’avait, en effet, crédité d’une demi dizaine de pièces, du côté des médiévistes et experts de ces questions, il semble qu’on soit enclin à ne désormais à n’en retenir que deux pour certaines.

On doit cette clarification aux analyses de la philologue et romaniste Marie-Claire Zai dans son ouvrage Les chansons courtoises de Chrétien de Troyes, daté de 1974. Jusqu’à nouvel ordre et selon son expertise, il nous reste donc deux chansons lyriques de Chrétien de Troyes à nous mettre sous la dent: D’Amors, qui m’a tolu a moi, pièce sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir plus tard dans le temps, et celle du jour Amors, tençon et bataille.

Amors, tençon et bataille

dans les manuscrits anciens

On ne retrouve pas cette chanson de Chrétien dans quantité de manuscrits mais seulement dans deux d’entre eux.

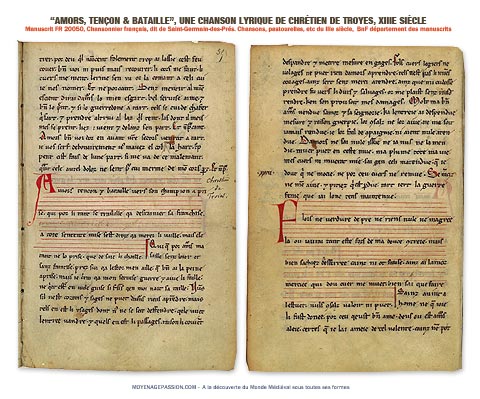

L’un est conservé à la BnF. Il s’agit du MS Français 20050 (photo ci-dessous). Connu encore sous le nom de Chansonnier français de Saint-Germain des Prés, ce manuscrit, écrit à plusieurs mains, comprend 173 feuillets et on peut y trouver des chansons, romances et pastourelles du moyen-âge central. Il est daté du XIIIe siècle.

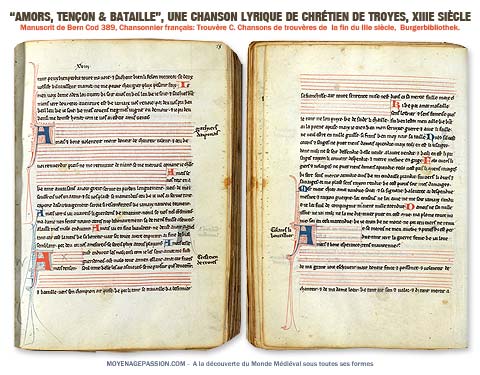

Le second ouvrage est conservé en Suisse à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne (Burgerbibliothek). Nomenclaturé Manuscrit de Berne 389 (Cod 389) ou encore Chansonnier Français C ou trouvère C. Il est également daté du XIIIe siècle mais est largement plus étoffé que le précédent puisqu’il contient 249 feuillets. On y trouve des chansons de trouvères (anonymes ou attribuées) et il présente. en tout, la bagatelle de 524 pièces médiévales dont un grand nombre n’existe que dans cette source, c’est dire s’il est précieux. Vous pourrez

La chanson médiévale de Chrétien de Troyes « Amors, tençon et bataille » dans le Manuscrit de Berne 389 ou chansonnier Français C

Par les miracles de la technologie moderne et surtout grâce à la conscience des grands conservateurs de ce monde, en l’occurrence ceux de notre chère BnF et ceux de la bibliothèque de Bern, on peut trouver ces deux ouvrages en ligne aux liens suivants : le Manuscrit Français 20050 sur le site de la BnF – le Chansonnier trouvère C sur le site e-codices.

Amors,tençon et bataille, Chrétien de Troyes par l’Ensemble Tre fortuna

L’Ensemble Tre Fontane

A l’exploration de l’Art de « trobar »

Fondé en 1985 par trois musiciens français originaires d’Aquitaine, l’Ensemble médiéval Tre Fontane s’est donné pour objectif, dès sa création, d’explorer le répertoire des troubadours et trouveurs du Moyen-âge central. Chants sacrés, chansons profanes, depuis plus de 30 ans, la formation a continué sur sa lancée en proposant concerts, spectacles, animations mais aussi stages et ateliers.

Au titre de sa longue carrière, Tre Fontane a produit près d’une douzaine d’albums sous différents labels : contes du moyen-âge, art des jongleurs, chants de troubadours, … Pour l’instant, on peut retrouver facilement en ligne quatre d’entre eux parmi les plus récents. L’un est dédié au troubadour Jaufre Rudel (2011), un autre propose la découverte des chants de l’Andalousie et de l’Occitanie médiévales en collaboration avec le célèbre musicien espagnol Eduardo Paniaga et son ensemble (1998), un troisième celle du Codex cistercien de las Huelgas, monastère célèbre du Moyen-âge, sur la route de Compostelle (1997) et enfin un quatrième dont est tiré la pièce du jour.

Musiques à la Cour d’Aliénor D’Aquitaine

En 2007, l’Ensemble nous gratifiait donc d’un album très inspiré, ayant pour titre Musiques à la Cour D’Aliénor D’Aquitaine. On pouvait y retrouver 12 pièces représentatives de ce bouillonnement et de ce carrefour culturel qui tint place à la cour de cette grande dame du Moyen-âge. Et ce n’est sans doute pas par hasard que celle qui fut Reine de France et d’Angleterre. mais aussi la petite fille de Guillaume IX d’Aquitaine, le premier des troubadours, favorisa les rencontres entre les cultures de la France du Sud en Oc, du Nord en Oïl mais encore avec celle de l’Angleterre médiévale. Cette dynamique se prolongera jusqu’à la cour de Marie de Champagne, fille d’Aliénor, dont Chrétien de Troyes fut contemporain et même encore deux générations plus tard, à travers le petit fils de cette dernière, Thibaut de Champagne.

Pour le reste, vous pouvez retrouver l’Ensemble Tre Fontane sur FB ou sur Myspace.

Amors, Tençon et Bataille

de Chrétien de Troyes

I.

Amors tençon et bataille

Vers son champion a prise,

Qui por li tant se travaille

Q’a desrainier sa franchise

A tote s’entente mise.

S’est droiz q’a merci li vaille,

Mais ele tant ne lo prise

Que de s’aïe li chaille.

II.

Qui qe por Amor m’asaille,

Senz loier et sanz faintise

Prez sui q’a l’estor m’en aille,

Qe bien ai la peine aprise.

Mais je criem q’en mon servise

Guerre et [aïne] li faille:

Ne quier estre en nule guise

Si frans q’en moi n’ait sa taille.

III.

Fols cuers legiers ne volages

Ne puet d’amors rien aprendre.

Tels n’est pas li miens corages,

Qui sert senz merci atendre.

Ainz que m’i cudasse prendre,

Fu vers li durs et salvages;

Or me plaist, senz raison rendre,

K’en son prou soit mes damages.

IV.

Nuns, s’il n’est cortois et sages,

Ne puet d’Amors riens aprendre;

Mais tels en est li usages,

Dont nus ne se seit deffendre,

Q’ele vuet l’entree vandre.

Et quels en est li passages?

Raison li covient despandre

Et mettre mesure en gages.

V.

Molt m’a chier Amors vendue

S’anor et sa seignorie,

K’a l’entreie ai despendue

Mesure et raison guerpie.

Lor consalz ne lor aïe

Ne me soit jamais rendue!

Je lor fail de compaignie:

N’i aient nule atendue.

VI.

D’Amors ne sai nule issue,

Ne ja nus ne la me die!

Muër puet en ceste mue

Ma plume tote ma vie,

Mes cuers n’i muerat mie;

S’ai g’en celi m’atendue

Qe je dout qi ne m’ocie,

Ne por ceu cuers ne remue.

VII.

Se merciz ne m’en aïe

Et pitiez, qi est perdue,

Tart iert la guerre fenie

Que j’ai lonc tens maintenue!

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

Sujet : poésie médiévale, poésie, chansons, spectacle vivant, livre, exposition

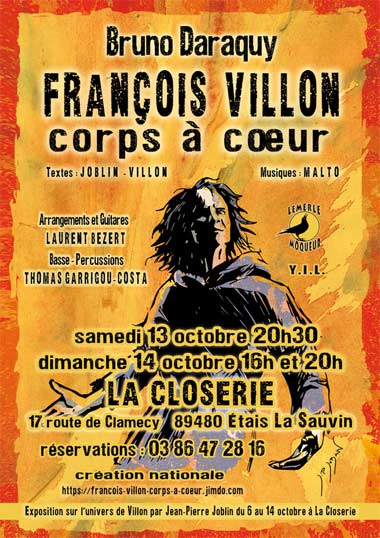

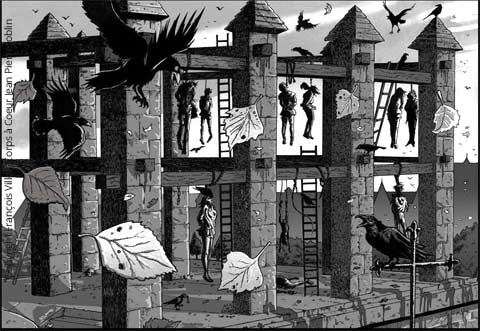

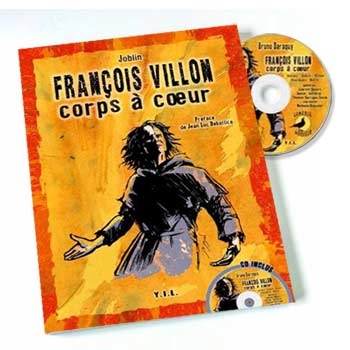

Sujet : poésie médiévale, poésie, chansons, spectacle vivant, livre, exposition ue les amateurs de François Villon le rebelle, le truculent, le marginal, le supplicié et encore l’angoissé qui se trouve du côté de l’Yonne, cette fin de semaine, ne passent pas à côté de ce bel événement consacré au poète médiéval. Ce samedi et ce dimanche à Etais la Sauvin, on pourra, en effet, assister tout à la fois à un spectacle-vivant de chansons, poésies, repris ou inspirée de Villon ainsi qu’à une exposition d’illustrations sur l’auteur médiéval.

ue les amateurs de François Villon le rebelle, le truculent, le marginal, le supplicié et encore l’angoissé qui se trouve du côté de l’Yonne, cette fin de semaine, ne passent pas à côté de ce bel événement consacré au poète médiéval. Ce samedi et ce dimanche à Etais la Sauvin, on pourra, en effet, assister tout à la fois à un spectacle-vivant de chansons, poésies, repris ou inspirée de Villon ainsi qu’à une exposition d’illustrations sur l’auteur médiéval.

Sujet : festival fantastique, cosplay, steampunk, médiéval fantastique. marché féérique, camps, créatures fantastique

Sujet : festival fantastique, cosplay, steampunk, médiéval fantastique. marché féérique, camps, créatures fantastique

Sujet: art martial, combat médiéval, marché médiéval, Béhourd, reconstitution historique, histoire vivante. Fédération Française de Béhourd

Sujet: art martial, combat médiéval, marché médiéval, Béhourd, reconstitution historique, histoire vivante. Fédération Française de Béhourd oujours du côté de l’agenda médiéval de cette fin de semaine, les amateurs de fer croisé à l’ancienne et dans les règles qui se trouveront dans les parages de la Normandie pourront assister à un grand tournoi de Béhourd aux Andelys.

oujours du côté de l’agenda médiéval de cette fin de semaine, les amateurs de fer croisé à l’ancienne et dans les règles qui se trouveront dans les parages de la Normandie pourront assister à un grand tournoi de Béhourd aux Andelys.