Sujet : archéologie médiévale, archéosite, reconstitution, archéologie expérimentale, parc-musée, Lann-Gouh Melrand. site d’intérêt.

Période : XIe au XIVe siècle, Haut Moyen Âge

Site : Village médiéval de l’an Mil et Centre Archéologique de Melrand,

Lieu : Melrand, Morbihan, Bretagne

Bonjour à tous,

‘est en 1902 que fut mis au jour dans le Morbihan, à proximité de l’agglomération de Melrand, les vestiges d’un village abandonné. Quelques premières fouilles furent effectuées et en l’absence de techniques suffisamment avancées, l’archéologue local, en charge de la trouvaille, pensa, à l’époque, qu’il s’agissait là d’un « oppidum celte » datant de la période préromaine.

Plus tard, on allait découvrir que ces vestiges étaient bien plus récents. Ce petit hameau, perché sur une butte à 115 mètres d’altitude et qu’on avait d’abord pensé antique, était, en réalité, médiéval. Au moment des premières prospections, certains vestiges de céramique caractéristiques avaient été trouvés sur place mais on n’avait pu, alors, les dater précisément. Connue sous le nom de « céramique onctueuse », cette technologie de fabrication a fait son apparition, sur le sol breton, autour de la fin du Xe siècle. Elle y fut en usage presque exclusif jusqu’au XIVe siècle. Dans le courant du XVe, elle se diversifia pour devenir nettement plus marginale à la fin du XVIe. Tout ceci était ignoré en 1902 et il restait encore 50 ans à attendre pour le découvrir ; d’autres techniques d’analyses allaient encore venir à la rescousse des archéologues des générations suivantes pour leur permettre d’affiner leurs conclusions et de percer les mystères de ce village abandonné..

Archéologie médiévale & nouvelles fouilles

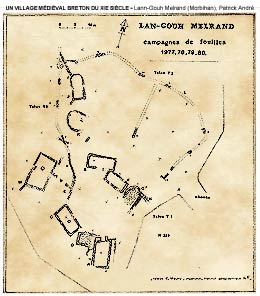

Faisons un bond dans le temps pour nous retrouver à la fin des années 70. Le site dit de Lann-Gouh Melrand s’apprête à faire l’objet de nouvelles fouilles et investigations. Est-ce à la faveur d’un certain entrain qu’on voyait émerger alors, autour d’une archéologie plus centrée sur la période du Moyen Âge ? C’est en tout cas la Direction des Antiquités Historiques de Bretagne qui fut à l’initiative de la réouverture d’un grand chantier de fouilles pour une durée de 4 ans. Par les miracles du web (et le travail d’archive du site Persée), on en trouve un compte-rendu détaillé, justement, dans le Tome 12 de la célèbre revue « l’archéologie médiévale ». Il est de la main même de Patrick André, archéologue alors en charge de cette toute nouvelle campagne de prospection du site qui s’étalera de 1977 à 1980. (1)

Les fouilles se sont étendues sur une surface de 2500 mètres carrés. Le chantier correspond à la taille entière du site historique à une infime parcelle près qui n’a pas survécu au temps. Grâce à l’étude de morceaux de charbons de bois, issus des foyers des habitations, on a pu alors affiner la datation des vestiges. On a ainsi fait remonter l’occupation du site à la fin du Haut Moyen Âge et, plus précisément, encore à la fin du Xe siècle et l’aube de l’an mille. On connaissait aussi la céramique onctueuse et les informations pouvaient être recoupées. Mais, au delà des datations, quel portrait pouvait-on dresser de ce Lann-Gouh Melrand du XIe siècle ?

Le village de Lann-Gouh et ses vestiges

Situé en hauteur, le village était enclos et protégé par un talus, surmonté, par endroits, de dalles dressées. Sa disposition tirait aussi partie, sur un de ses flancs, du relief naturel escarpé de la colline sur laquelle il se trouvait installé et pour accéder à ce lieu, une entrée unique avait été ménagée, à l’est de l’enceinte.

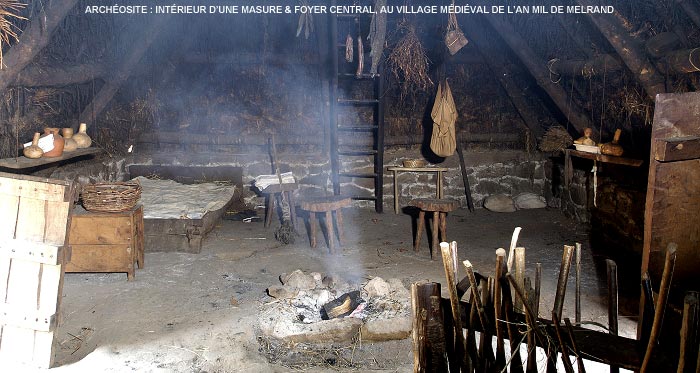

Pas de folie des grandeurs sur ce site en l’an mil. Ici, on vivait chichement et on savait, sans doute, se contenter de peu. Les bâtiments étaient de taille plutôt modestes, 40 mètres carrés en moyenne. Du point de vue de la culture matérielle, le site a produit principalement des vestiges d’objets en terre cuite (pot, plat, galettières) ainsi que des fragments de poterie (près de mille), quelques meules de pierre et de granite aussi.

Pour le reste, il est demeuré assez avare en vestiges de type décoratifs, artistiques, mobiliers ou même objets destinés à la parure, pas de monnaie non plus,… Si on a pu en utiliser alors, sans doute qu’une partie d’entre eux du fait de leur composition (bois, matériaux périssables), n’ont pas traversé le temps. Quoi qu’il en soit, il reste que ces traces d’occupation font l’effet d’une communauté relativement (ou peut être simplement naturellement) repliée sur elle-même. De la même façon, on a trouvé, sur place, assez peu d’objets en métal : les simples restes d’une lame de couteau, un petit fragment d’anneau, un peu de patte de fer (mis en valeur, pour ces deux derniers éléments, par des fouilles plus tardives).

Dans l’enceinte, une grande partie des bâtiments et des masures étaient disposés autour d’une place qui semble avoir été le cœur de la vie communautaire des paysans d’alors. Espace social, espace de circulation de quelques 200 m² : on y a trouvé les traces d’un four à pain et les vestiges de ce qui semble avoir été une bergerie, ce qui tendrait à suggérer que le petit bétail se tenait sûrement à proximité de cet endroit et y circulait également. Dans son rapport de fouilles de 1982, Patrick André parle au sujet de cette place de « lieu essentiel de la vie sociale du groupe villageois« . Une autre partie du site de fouilles, celle où les fragments de meules ont été trouvés, suggère une zone sans plus réservée à l’artisanat ou à des dépendances, ateliers, à vocation artisanale : activités de filage ou de tissage peut-être, activités de transformation céréalière,…

Une vie paysanne sédentaire bien réglée

Les fouilles des années 80 et d’autres campagnes effectuées dans leur prolongement ont permis d’évaluer à quelques dizaines, les habitants du lieu. Dans son compte-rendu, Patrick André en mentionnait une trentaine pour 9 bâtiments, mais des contributions plus récentes penchent pour un chiffre plus proche de 70 à 85 âmes. Elles semblent avoir vécu de manière plutôt sédentaire au village, avec quelques incursions en direction des marchés voisins (Pontivy) pour vendre leurs produits et, sans doute, s’approvisionner en denrées, voire en outils qui ne pouvaient être produits sur place.

Plus tard, certaines découvertes archéologique ont permis d’établir une datation précoce de la présence sur site au VIIIe siècle, pour les sources les plus reculées. Elles demeurent toutefois marginales et les vestiges les plus nombreux tendent plutôt à situer l’occupation de Lann-Gouh Melrand entre le XIe siècle et le XIVe siècle. Pour compléter cet aperçu archéologique et historique, si le village fait l’effet d’un lieu communautaire plutôt bien structuré et organisé, on ne note pas de présence d’édifices de culte ou religieux sur le site originel. La présence, attestée dans les sources, d’une paroisse dans le voisinage immédiat ne date que des débuts du XIIe siècle. A la même période (autour de 1125-1130), Patrick André relève l’installation d’un noble ayant fondé, à quelques kilomètres de là, une résidence, puis un château (le château de Rohan). Pour autant, l’archéologue médiéviste ne s’autorise pas à en conclure que des mouvements (assez répandus alors) de regroupement ou d’encastillement, aient pu, dès lors, expliquer la désertion de Lann-Gouh par ses habitants.

Pour qui veut creuser toutes ces questions d’un point de vue archéologique, on trouve encore en ligne le rapport de fouilles complet d’une nouvelle campagne effectuée entre 1988 et 1990, sous la direction, cette fois, de l’archéologue Joelle Chavaloux.

Le Centre Archéologique de Melrand : de l’Archéologie à l’archéosite

C’est en 1985 que l’archéologue Joelle Chavaloux, en accord avec la Direction des Antiquités de Bretagne s’attaque au projet passionnant de faire surgir de terre, à quelques distances du site originel, une réplique du village de Lann Gouh. Un espace musée y sera également ouvert.

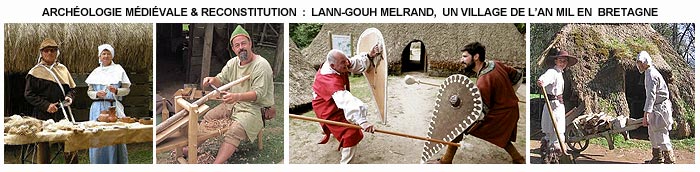

Pour ce qui est de l’archéosite, l’intention est simple, y conduire des expériences, des études et des reconstitutions au plus près de la réalité. L’objectif : mieux comprendre la vie de ces paysans bretons de l’an mil. Bien sûr, l’autre vocation importante du site sera pédagogique : village musée, exposition du résultat des fouilles, lieu d’information avec un véritable parti-pris éducatif et encore valorisation du patrimoine. Ouvert sur le monde, ce hameau médiéval de l’an mil, sorti de terre comme neuf, pourra accueillir tous les publics pour leur faire découvrir la vie rurale et quotidienne de nos ancêtres du haut Moyen Âge.

Le village de l’an mil, un rêve d’archéologue devenu réalité

Alors, ni une ni deux, on a troqué les petites cuillères contre les outils et les truelles, et peu à peu, le site a pris forme ; les bâtiments sont sortis de terre. Fidèle au Lann-Gouh original, on y a reconstruit, avec le temps, de belles chaumières médiévales d’époque, des abris pour le bois, une bergerie pour les animaux, un four à pain ou encore un grenier sur pilotis.

« L’archéologie, c’est un support de rêves, il faut bien penser qu’on a quelques traces et qu’on est obligé d’imaginer le reste. Donc aussi bien les archéologues que les visiteurs peuvent avoir tendance à rêver. Pour l’archéologue, ce qui est très important, c’est de ne pas faire croire que ces rêves sont des réalités. Mais sinon, tout le monde a le droit de rêver sur un site comme ça, au contraire même. »

Joelle Chavaloux, FR3 Bretagne, décembre 1986 (2)

A trente cinq ans de l’impulsion du projet et de ces mots de l’archéologue, le site est plus vivant que jamais. Il a atteint, depuis longtemps déjà, l’âge de maturité et, si l’on y rêve encore largement, la science et les découvertes y demeurent à l’honneur. Aujourd’hui, on y accueille des scolaires, des étudiants et des visiteurs venus de tous les coins de France, de Bretagne et même d’Europe. Très régulièrement, on y organise aussi des ateliers ouverts à la découverte de la vie rurale en l’an mil.

Jardin, élevage et ferme médiévale : archéologie expérimentale

Temps fort de la visite, la ferme expérimentale de Melrand s’étend sur près de 10 ha. Ici, on élève des races d’animaux anciennes et rustiques (vache pie noir bretonne, mouton d’Ouessant,…), et on fait pousser, aussi, comme au Moyen Âge, légumineuses d’époque ou encore herbes aromatiques et médicinales. Avec son grand jardin et ses terres cultivées, situées non loin des bâtiments reconstitués, cette ferme unique en son genre se veut assez proche en variétés, comme en agencement de ce qu’ont pu connaître les hommes et femmes qui occupaient l’endroit aux temps médiévaux.

Bien sûr, pas question ici de déverser même un once de pesticide, de fongicide ou d’insecticide. L’expérience est scientifique, la règle du jeu médiévale. En se tenant au plus prés des réalités du haut Moyen Âge, on peut ainsi suivre et relever, avec soin et d’année en année, l’évolution des cultures, des sols, et encore la vie et les interactions des animaux de la ferme avec leur environnement naturel et humain : autant de façons d’expérimenter, de manière concrète, ce qu’ont pu vivre, là, ces paysans bretons de l’an mil.

Un parti-pris scientifique de chaque instant

Au delà de la dimension agricole, depuis sa création, les expériences ont vraiment été légion et continuent de l’être sur l’archéosite du village de l’an mil : travail du cuir, tannage, teinture, process artisanaux, cuissons, etc… La liste serait longue. Pour comprendre à quel point la science archéologique est ici de mise, dans un article de 2008 pour la revue Archéologie médiévale (3), Maud Le Clainche mettait, par exemple, l’accent sur l’étude permanente effectuée, sur place, de l’usure naturelle des matériaux de construction, enclos, toiture, … Au passage, l’impact immédiat et très concret des animaux élevés à la ferme expérimentale, sur l’environnement, les sols, la vie rurale, a également, fait l’objet d’études et de relevés tout aussi sérieux.

Dans le même papier, l’archéologue nous explique encore comment un incendie accidentel survenu sur le site a même été mis à profit. Au delà de la gène occasionnée que l’on imagine bien, on a tout de même étudié la rapidité de propagation du feu sur les installations, mais encore les dommages collatéraux occasionnés sur les masures voisines du fait de la proximité des bâtiments et de l’inflammabilité des matériaux, etc… Tout ça pour dire à quel point, l’expérimentation à visée scientifique ne baisse jamais la garde sur cet archéosite de Lann-Gouh. Tout y est prétexte à une meilleure compréhension et à une connaissance plus approfondie des réalités rurales et médiévales et, de fait, on mesure bien à quel point ce genre de site expérimental est indispensable à l’évolution des connaissances en matière historique.

Profitons-en pour noter au passage que l’archéologue Maud Le Clainche a pris la direction du Centre archéologique et de ses installations, depuis le milieu des années 90. De nos jours, elle le dirige toujours avec la même passion. En 2011, ses travaux et ses efforts pour promouvoir, développer et faire vivre ce beau village breton de l’an mil, lui ont même valu une distinction toute particulière : la Médaille du Rayonnement Culturel de l’Association de la Renaissance française.

Programme, animations, reconstitutions

Pour revenir au programme des visites à Melrand, du côté des animations et des reconstitutions, elles suivent le rythme des saisons et de la vie médiévale d’alors : semis, moissons ou même battage au fléau, broyage du chanvre, cuisson du pain au four, etc… Autant d’activités pour lesquels le public est invité à questionner et à interagir avec les équipes d’encadrement. Aux beaux jours, de grandes fêtes événements y sont également organisées avec des troupes de reconstituteurs et d’acteurs. En costume, ils viennent redonner vie à l’ensemble du site, à l’occasion de journée spéciales.

Bref, vous l’aurez compris, on ne s’ennuie jamais dans ce petit village breton reconstitué. Et s’il est apparu, sur le papier et dans la chronologie, bien après celui (imaginaire) d’Astérix et Obelix, il a su, lui aussi, résister au temps à sa manière.

Kaamelott, films & séries : Lann-Gouh Melrand, lieu de tournage privilégié.

Pour en dire un mot, le parc médiéval et l’archéosite de Lann-Gouh Melrand ne suscite pas que l’intérêt des amateurs d’histoire, d’archéologie ou du grand public avide de découvertes. Véritable star du cinéma, il a, en effet, servi de décor, à plusieurs reprises, à des tournages télévisuels et cinématographiques d’anthologie.

Entre autres films, documentaires et productions célèbres, il a été le théâtre, à l’été 2008, de nombreuses scènes du Livre VI de la série TV culte Kaamelott d’Alexandre Astier. Nul doute que depuis, il a même dû être un lieu de pèlerinage pour de nombreux fans qui, on le sait, n’en perdent jamais une miette quand il s’agit de leur série fétiche.

Pour conclure, aujourd’hui, le village de l’an mil de Melrand continue d’attirer plus de 10 000 visiteurs par an. C’est une étape à ne pas manquer pour les curieux d’histoire, d’archéologie mais aussi, bien sûr, pour tous les passionnés de Moyen Âge de passage ou résidents en Bretagne et dans le Morbihan. Autant dire qu’il n’attend plus que vous.

Pour plus de précisions sur les horaires, la programmation, les visites guidées, les groupes scolaires ou toute question, il suffit simplement de contacter le village de l’an mil par téléphone au 02 97 39 57 89. Vous pouvez également vous tenir au courant de toute son actualité via son site web officiel.

Vous pourriez aussi aimer :

- Notre dernier article sur archéologie médiévale et histoire

- La conférence de Didier Panfili sur les paysans au Moyen Âge

- Nos épisodes vidéo sur les basse cours des mottes castrales

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

NB : Crédit photo de l’image d’entête © Cédric Adonel

Sources

(1) Un village médiéval breton du XIe siècle : Lann-Gouh Melrand (Morbihan). André Patrick. Archéologie médiévale, tome 12, 1982

(2) Melrand (56). Lann Gouh. Rapport de fouille programmée, Joelle Chavaloux, 1988 -1990

(3) Melrand (Morbihan). Lann Gouh, Maud Le Clainche. Archéologie médiévale, 39, 2009

Un Reportage de France 3 Bretagne archivé sur le site de l’Ina