Sujet : musique médiévale, ars nova, bestiaire médiéval, tour médiévale, concert médiéval, moyen-âge tardif.

Période : XIVe siècle, XVe siècle

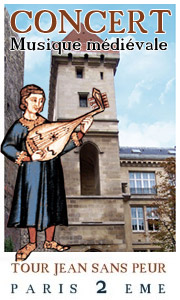

Evénement : Concert « Une vipère en cuer »,

Interprètes : ensemble Palin-e

Lieu: Tour Jean-sans-Peur,

20 Rue Étienne Marcel, 75002 Paris

Dates : Samedi 23 avril 2022 (19h-20h15)

Bonjour à tous,

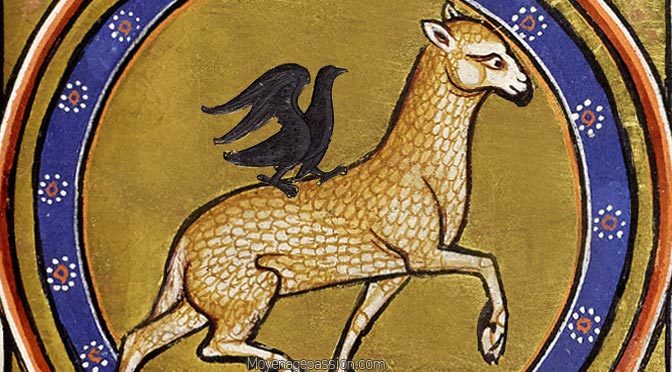

e 23 avril 2022, la Tour Jean-sans-Peur ouvrira sa programmation musicale de saison avec un concert centré sur les chants polyphoniques et l’ars nova du moyen-âge tardif. Donné par l’ensemble médiéval Palin(e) (ou Palin-e), cet événement prometteur affiche une programmation sur le thème du bestiaire médiéval avec un focus particulier sur les reptiles et autres animaux rampants à venin ou écailles.

« Une vipère en cuer« , par l’ensemble Palin(e)

Du point de vue musical, le concert de Palin(e) explorera un répertoire qui s’étend du XIVe au XVe siècle. L’ars nova de France et d’Italie y sera donc à l’honneur et on pourra retrouver une grande variété de chants polyphoniques, entre madrigaux et ballades à plusieurs voix, mais aussi des contrafacta et quelques estampies.

Les pièces anonymes y côtoieront des compositeurs plus célèbres du moyen-âge tardif et des grands noms comme Guillaume de Machaut, Francesco Landini, Jacopo de Bologna, Donato da Cascia y seront représentés. Du côté des sources manuscrites, on retrouvera des musiques et chansons issues d’ouvrages aussi connus que le Codex Squarcialupi (Mediceo Palatino 87), le Codex Faenza ou encore le manuscrit de Londres (ms. 29987).

Programme musical

Selvaggia fera di Diana serva, Francesco. Landini – L’aspido sordo, Donato da Cascia – Tre fontane, Anonyme – Langue puens envenimée, Anonyme – De tout flors, Anonyme – Une vipère en cuer ma dame maint, Guillaume de Machaut – Phyton le mervilleus serpent, Guillaume de Machaut – Lamento di Tristano, La Rotta, Anonyme – Pianze la bella Iguana, Anonyme – Bel fiore dança, Anonyme – Si come al canto della bella Yguana, Jacopo da Bologna.

Membres du groupe Palin(e)

Maud Haering (chanteuse soprano), Luc Gaugler (musicien, vièle à archet), Olivier Camelin (musicien, organetto, direction)

Pour plus d’informations, voir le site officiel de la Tour Jean-sans-Peur. Pour en dire un mot, cette tour médiévale très dynamique au cœur de la capitale propose de nombreuses événements et expositions toute l’année (dont certaines sont même à louer). A noter que sur le site web de ce monument classé, vous trouverez également des supports pédagogiques et des jeux pour les plus jeunes. Ce concert de la formation Palin(e) s’inscrit dans une série d’événements prévus sur place, d’avril à juin, autour de la jeunesse au moyen-âge (exposition, conférences, spectacles divers, …)

Voir notre article précédent sur la tour Jean Sans Peur

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes

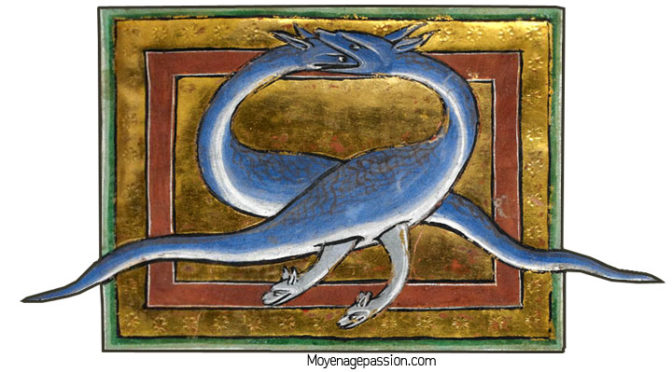

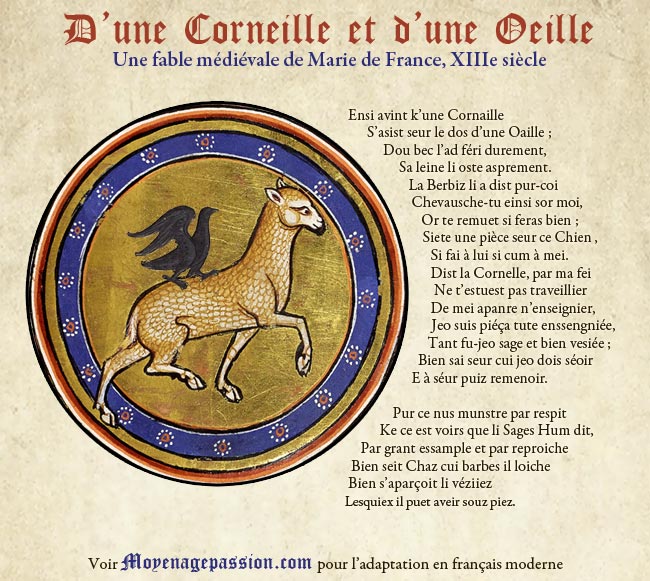

NB : les enluminures (vipère dans l’en-tête et lézard dans le corps de l’article) sont toutes tirées du manuscrit Royal MS 12 C XIX : Bestiarum uocabulum proprie conuenit Incipit : liber de naturis bestiarum et earum significationibus. Daté du début du XIIIe siècle ( 1200-c 1210), ce superbe bestiaire médiéval est conservé à la British Library (à consulter en ligne ici).