Période : moyen-âge tardif

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : « Ballade du bachelier d’armes »

Ouvrage : Poésies morales et historiques d’Eustache Deschamps, Georges Adrien Crapelet (1832)

Bonjour à tous,

Cette poésie nous permet notamment d’approcher, de manière très concrète les valeurs chevaleresques du XIVe et même, dans une certaine mesure, des deux siècles le précédent. Et comme l’auteur adresse très directement sa ballade aux jeunes bacheliers d’armes qui lui sont contemporains, les valeurs dont il nous parle s’en trouvent du même coup « actualisées » dans la réalité de son temps. Dit autrement, ces dernières ne sont plus seulement ici des valeurs lointaines, admirables et allégoriques dont l’on pourrait s’inspirer à la lecture d’un roman arthurien. Que leurs sources premières soient littéraires ou historiques, elles prennent, sous la plume du poète médiéval, force de loi et de conseils directs pour l’action.

Bachelier, aux origines du mot.

(NB : nous suivons ici le fil d’un article de Maurice Tournier, paru en 1991, dans la revue « Mots » et disponible sur Persée.)

Avant que d’œuvrer dans des salles d’examen, le stylo fébrile à la main et le souffle court pour obtenir le diplôme tant convoité qui leur offrira le ticket d’entrée pour les universités et autres hautes écoles, historiquement le nom de bachelier, a désigné des choses diverses. Au plus loin que l’on puisse remonter et notamment au latin baccalarius, il désignait des petits propriétaires de vignes (de Bacchus) ou même d’élevages bovins, soit des gardiens de vaches. Que les futurs titulaires du diplôme ou ceux qui le briguent se rassurent, même si le métier de gardien de vaches reste tout à fait noble, leur avenir ne sera pas nécessairement voué à cette fonction.

Plus tard, dans le courant du haut moyen-âge, le terme de bacheler ou bachelier désignera encore un petit propriétaire terrien, mais aussi, par extension un noble n’ayant pas été « armé

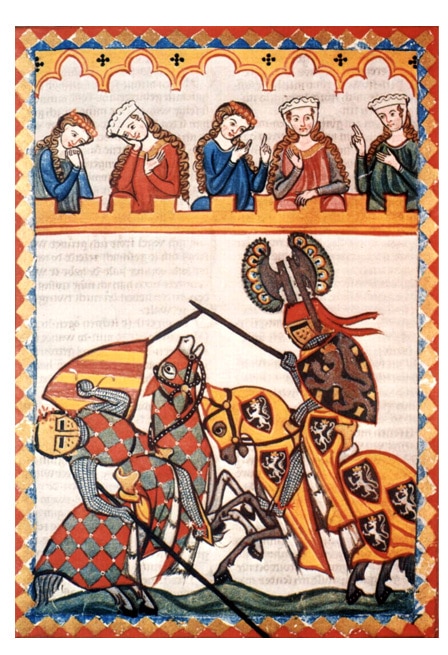

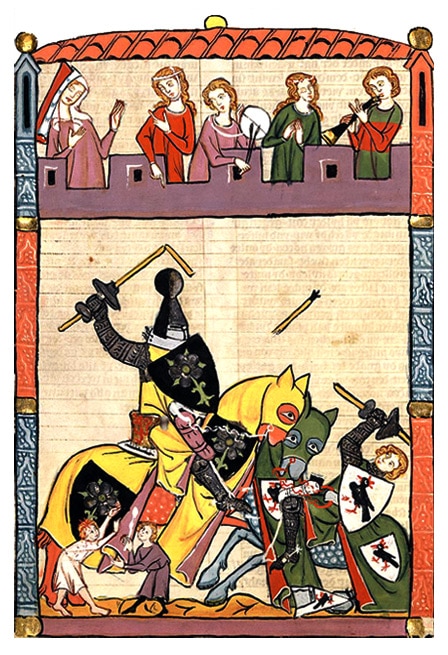

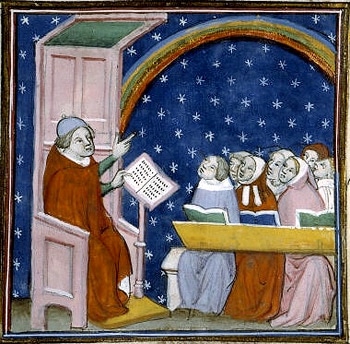

Tournois et chevalerie médiévale, Enluminure,

Code Manesse, (1310-1340)

Dans le courant du moyen-âge central, le mot évoluera pour désigner une classe d’armes entre les écuyers et les chevaliers, mais on le retrouvera encore usiter pour désigner de manière plus générale la classe des jeunes chevaliers. Il semble que l’usage qu’en fasse ici Eustache Deschamps se situe plutôt dans ce champ d’application puisqu’il leur donne une leçon sur les valeurs auxquelles ils devront se plier.

Dans une autre extension plus tardive du terme bachelier, on trouvera enfin la désignation de tout jeune homme libre et non encore engagé maritalement, d’où d’ailleurs également la variante Bachelette et même Bacelle qui, par le passé, fut en usage pour désigner une jeune fille à marier. Le nom du diplôme « Baccalauréat » est, quant à lui, le fait de François 1er qui créa un ordre de chevalerie nommé ainsi.

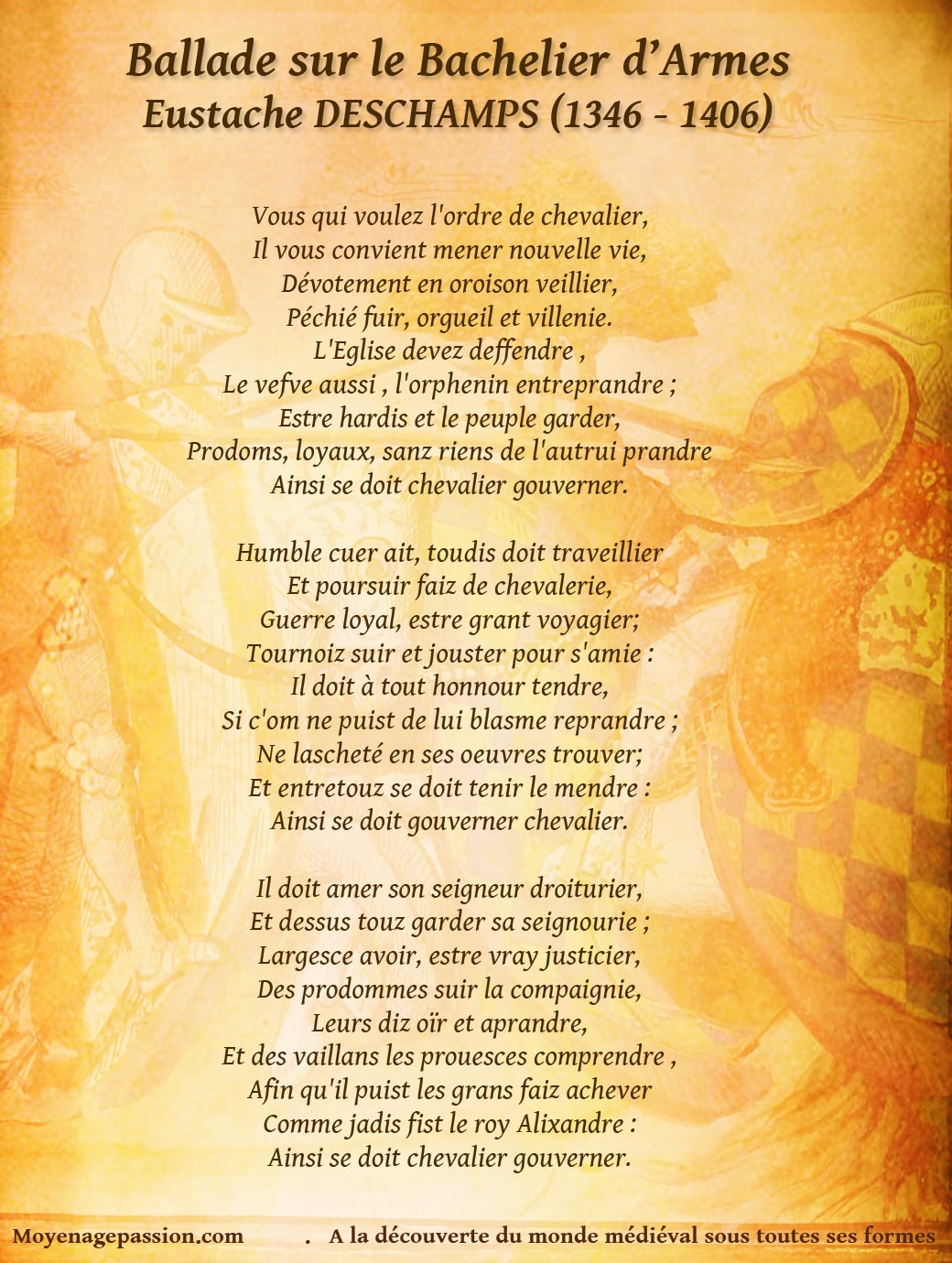

Ballade du Bachelier d’Armes.

Eustache Deschamps XIVe siècle

Vous qui voulez l’ordre de chevalier,

Il vous convient mener nouvelle vie,

Dévotement en oroison veillier,

Péchié fuir, orgueil et villenie.

L’Eglise devez deffendre ,

Le vefve aussi , l’orphenin entreprandre ;

Estre hardis et le peuple garder,

Prodoms, loyaux, sanz riens de l’autrui prandre

Ainsi se doit chevalier gouverner.

Humble cuer ait, toudis doit traveillier

Et poursuir faiz de chevalerie,

Guerre loyal, estre grant voyagier;

Tournoiz suir et jouster pour s’amie :

Il doit à tout honnour tendre,

Si c’om ne puist de lui blasme reprandre ;

Ne lascheté en ses oeuvres trouver;

Et entretouz se doit tenir le mendre* : (*moindre)

Ainsi se doit gouverner chevalier.

Il doit amer son seigneur droiturier,

Et dessus touz garder sa seignourie ;

Largesce avoir, estre vray justicier,

Des prodommes suir la compaignie,

Leurs diz oïr et aprandre,

Et des vaillans les prouesces comprendre ,

Afin qu’il puist les grans faiz achever

Comme jadis fist le roy Alixandre :

Ainsi se doit chevalier gouverner.

Eustache Deschamps

Au passage, souhaitons une bonne chance et une belle réussite à tous ceux qui passent leur baccalauréat cette année !

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

« Pardonnez-moi, Prince, si je suis foutrement moyenâgeux. »

Georges Brasssens – Le moyenâgeux – 1966

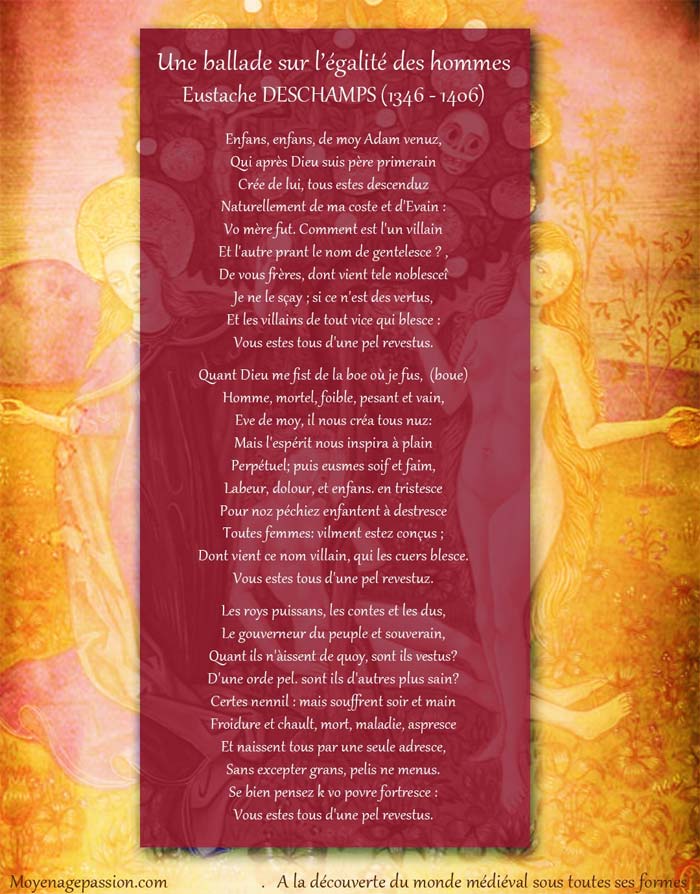

oici une ballade poétique et morale comme Eustache Deschamps en a le secret. Partant de la référence biblique à Adam et Eve, l’auteur médiéval réaffirme ici l’égalité des hommes entre eux. Sous couvert d’adresser cette poésie à tous, il

oici une ballade poétique et morale comme Eustache Deschamps en a le secret. Partant de la référence biblique à Adam et Eve, l’auteur médiéval réaffirme ici l’égalité des hommes entre eux. Sous couvert d’adresser cette poésie à tous, il

Sujet : poésie satirique, politique, moral, littérature médiévale, ballade, vieux français, exercice du pouvoir, bonté, prince

Sujet : poésie satirique, politique, moral, littérature médiévale, ballade, vieux français, exercice du pouvoir, bonté, prince

Son goût pour les ballades, encore en usage durant son siècle et qui le resteront quelque temps encore, pour tomber dans l’escarcelle du génial François Villon, lui en a fait écrire plus de mille. Il ne s’arrêtera pourtant pas à ce seul genre dont on dit même qu’il le fixera et il laissera encore des rondeaux, des virelais, des farces, mais aussi des traités didactiques dont l’un ‘L’art de Dictier » qui deviendra célèbre. Digne héritier d’ESOPE, Eustache Deschamps excellera encore dans le genre des fables, qui, maintes fois réécrites d’une Marie de France jusqu’au XVIIe siècle d’un Jean de la Lafontaine, traverseront l’ensemble du moyen-âge et fourniront le prétexte à un genre satirique, politique et moral, qui avancera, à couvert, sous le bouclier de la métaphore animalière.

Son goût pour les ballades, encore en usage durant son siècle et qui le resteront quelque temps encore, pour tomber dans l’escarcelle du génial François Villon, lui en a fait écrire plus de mille. Il ne s’arrêtera pourtant pas à ce seul genre dont on dit même qu’il le fixera et il laissera encore des rondeaux, des virelais, des farces, mais aussi des traités didactiques dont l’un ‘L’art de Dictier » qui deviendra célèbre. Digne héritier d’ESOPE, Eustache Deschamps excellera encore dans le genre des fables, qui, maintes fois réécrites d’une Marie de France jusqu’au XVIIe siècle d’un Jean de la Lafontaine, traverseront l’ensemble du moyen-âge et fourniront le prétexte à un genre satirique, politique et moral, qui avancera, à couvert, sous le bouclier de la métaphore animalière.

mettra jusque dans son exigence de style.

mettra jusque dans son exigence de style. Et s’il y a, par instants, un peu d’écume amère au bord de certaines de ses lignes, ce serait une erreur de ne s’arrêter qu’à cela et de ne pas voir encore à travers sa poésie l’oeil du temps, le témoin, un chroniqueur atypique entre les lignes versifiées duquel le XIVe siècle se donne à observer. Au delà de cela, ce grand auteur médiéval reste encore le témoin d’une période de transition dans l’art de la poésie, une page qu’il aura lui-même contribuée à tourner. Ami de Guillaume de Machaut, dont il se déclare le disciple, notre auteur est un amoureux des formes et du langage, un adepte de la rigueur stylistique. Et dans ses réflexions sur une poésie qu’il déclare innée et qui ne s’apprend pas, il valorisera encore l’art de la rime et du vers comme une musique en soi, un art du langage affranchi de toute composition musicale apprise et qui entend bien se livrer au lecteur, entier et sans artifice, dans sa propre musicalité.

Et s’il y a, par instants, un peu d’écume amère au bord de certaines de ses lignes, ce serait une erreur de ne s’arrêter qu’à cela et de ne pas voir encore à travers sa poésie l’oeil du temps, le témoin, un chroniqueur atypique entre les lignes versifiées duquel le XIVe siècle se donne à observer. Au delà de cela, ce grand auteur médiéval reste encore le témoin d’une période de transition dans l’art de la poésie, une page qu’il aura lui-même contribuée à tourner. Ami de Guillaume de Machaut, dont il se déclare le disciple, notre auteur est un amoureux des formes et du langage, un adepte de la rigueur stylistique. Et dans ses réflexions sur une poésie qu’il déclare innée et qui ne s’apprend pas, il valorisera encore l’art de la rime et du vers comme une musique en soi, un art du langage affranchi de toute composition musicale apprise et qui entend bien se livrer au lecteur, entier et sans artifice, dans sa propre musicalité.