Sujet : vieux-français, poésie médiévale, poésie courtoise, amour courtois, trouvères, langue d’oïl, salut d’amour, loyal amant, fine amor, complainte d’amour.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle.

Auteur : anonyme

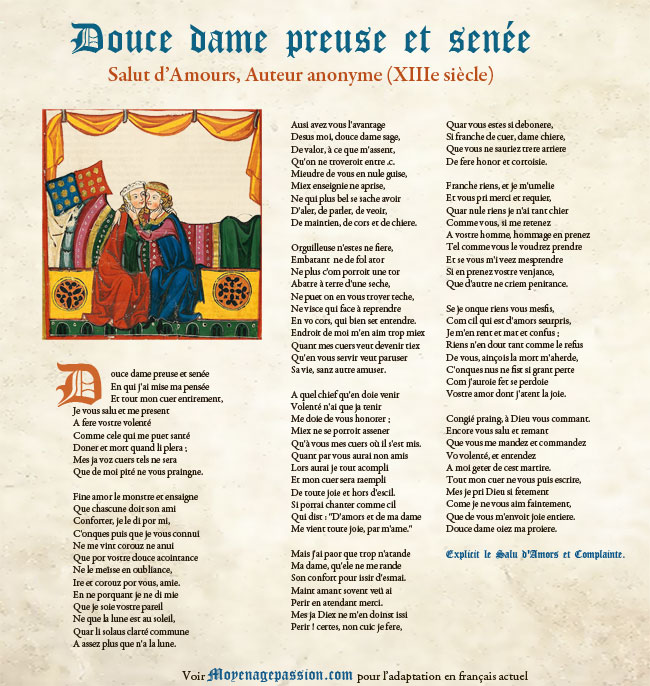

Titre : Douce dame preuse et senée

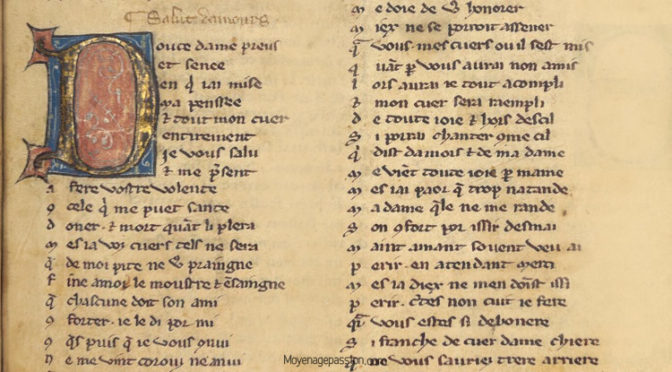

Ouvrage : Manuscrit Français 837 de la BnF.

Bonjour à tous,

ous revenons aujourd’hui à l’amour courtois du XIIIe siècle dans cette forme particulière que furent les Saluts d’Amour.

Ce style de poésie courtoise a été pratiqué par les troubadours du XIIe siècle, suivis des trouvères du siècle suivant. Les traces qui nous en sont parvenus sont toutefois assez rares puisqu’on dénombre à peine une vingtaine de saluts d’amour dans les manuscrits, en faisant la somme de ceux en langue d’oc et d’oïl. La poésie du jour est en vieux français et nous entraîne donc dans la France médiévale des trouvères.

Une complainte d’amour pour une douce dame

Le salut d’amour qui nous occupe ici est issu du Manuscrit Français 837. Il suit les standards du genre. Le loyal amant se déclare tout entier à la merci de la douce dame qu’il s’est choisie et en attend une réponse.

Tout au long de cette pièce courtoise, le poète lui déclare donc sa flamme en ne manquant pas de la complimenter sur tous les plans. Elle est son soleil et il n’est qu’une bien pâle lune en comparaison.

Comme souvent dans la lyrique courtoise, l’amant implore aussi merci et met sa mort dans la balance. Plutôt mourir que renoncer à son amour. Dans le cas précis, il doute de devoir en arriver à cette extrémité, confiant que la douce dame de ses désirs est si bonne et si sage qu’elle ne saurait le rejeter.

Le ms Français 837, aux sources historiques

de ce Salut d’Amour

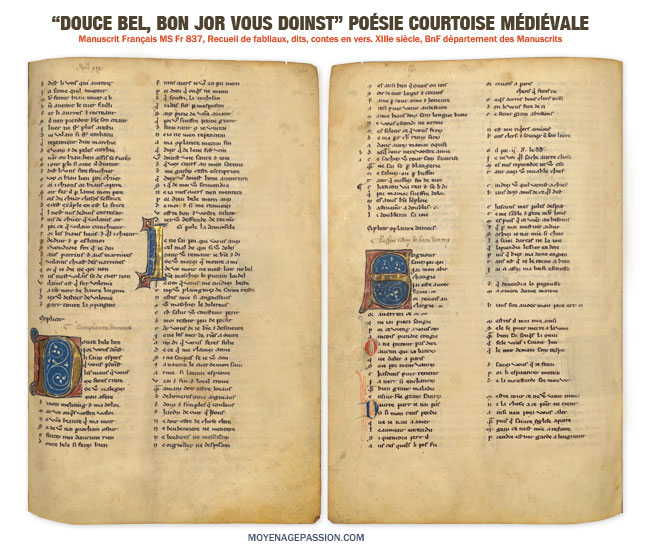

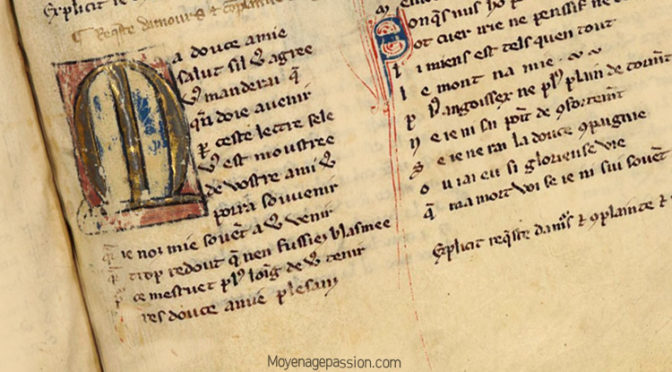

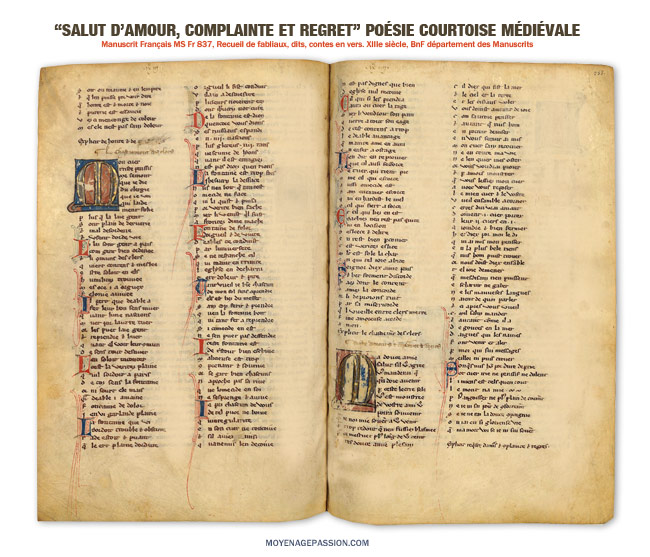

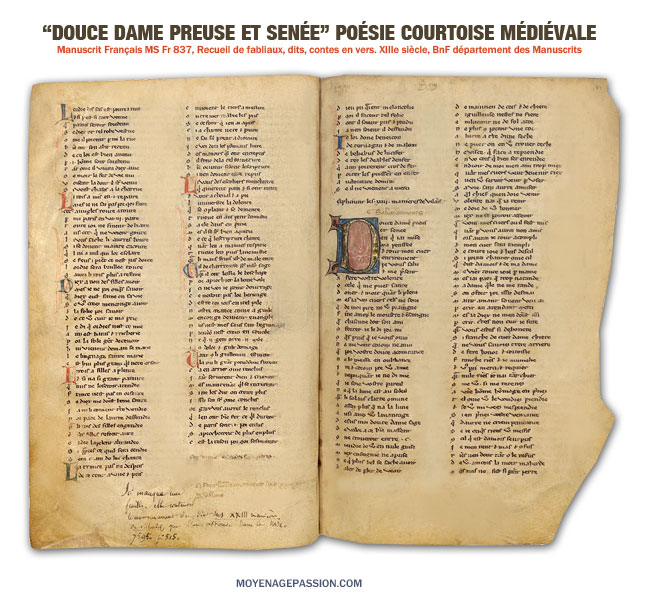

A l’image des précédents saluts d’amour partagés ici, la pièce courtoise du jour est issue du manuscrit français 837 de la BnF. Ce Recueil de fabliaux, dits et contes en vers daté du dernier quart du XIIIe siècle contient un peu moins de 250 pièces en provenance de divers auteurs médiévaux.

Rutebeuf y tient une belle place avec 31 textes. Il y côtoie des pièces de Jean Bodel ou Adam de la Halle entre autres auteurs célèbres de ce manuscrit.

Comme on le voit sur la copie ci-dessus, ce manuscrit médiéval a quelque peu souffert des assauts du temps. Les conservateurs de la BnF ont œuvré au mieux pour restaurer ce trésor de littérature médiévale du Moyen Âge central mais, sur la copie digitale actuelle, certains feuillets demeurent fortement détériorés aux bordures.

De notre côté, nous l’avons légèrement retouché pour lui ôter quelques marques du temps et quelques tâches graisseuses et disgracieuses. L’idée n’étant pas de le dénaturer mais plutôt de rendre un peu de lisibilité au texte original.

Pour la version en graphie moderne, nous nous sommes appuyés sur « Le salut d’amour dans les littératures provençale et française, mémoire suivi de 8 Saluts inédits » de Paul Meyer (Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1867)

Douce dame preuse et senée

Salut d’amour médiéval

Le vieux français de cette pièce se comprend bien dans l’ensemble, mais quelques tournures présentent tout de même certaines difficultés. Pour vous aider à les surmonter, nous vous fournissons de quelques clefs de vocabulaire.

Douce dame preuse et senée (honnête et sage)

En qui j’ai mise ma pensée

Et tout mon cuer entirement,

Je vous salu et me present

A fere vostre volenté

Comme cele qui me puet santé

Doner et mort quand li plera ;

Mes ja voz cuers tels ne sera

Que de moi pité ne vous praingne.

Fine amor le monstre et ensaigne

Que chascune doit son ami

Conforter (consoler), je le di por mi,

C’onques puis que je vous connui

Ne me vint corouz ne anui (ennui)

Que por vostre douce acointance

Ne le meïsse en oubliance,

Ire et corouz por vous, amie.

En ne porquant (cependant) je ne di mie

Que je soie vostre pareil

Ne que la lune est au soleil,

Quar li solaus clarté commune

A assez plus que n’a la lune.

Ausi avez vous l’avantage

Desus moi, douce dame sage,

De valor, à ce que m’assent (ce dont je m’accorde),

Qu’on ne troveroit entre .c.

Mieudre de vous en nule guise,

Miex enseignie ne aprise,

Ne qui plus bel se sache avoir

D’aler, de parler, de veoir,

De maintien, de cors et de chiere.

Orguilleuse n’estes ne fiere,

Embatant ne de fol ator (ni impétueuse, ni empressée).

Ne plus c’om porroit une tor

Abatre à terre d’une seche,

Ne puet on en vous trover teche (défaut),

Ne visce qui face à reprendre (ni vice qui soit à critiquer)

En vo cors, qui bien set entendre.

Endroit de moi m’en aim trop miex

Quant mes cuers veut devenir tiex

Qu’en vous servir veut paruser (se consacrer entièrement)

Sa vie, sanz autre amuser (duperie, distraction).

A quel chief qu’en doie venir 1

Volenté n’ai que ja tenir

Me doie de vous honorer ;

Miex ne se porroit assener (placé)

Qu’à vous mes cuers où il s’est mis.

Quant par vous aurai non amis

Lors aurai je tout acompli

Et mon cuer sera raempli

De toute joie et hors d’escil (exil).

Si porrai chanter comme cil

Qui dist : « D’amors et de ma dame

Me vient toute joie, par m’ame. »

Mais j’ai paor que trop n’atande

Ma dame, qu’ele ne me rande

Son confort pour issir d’esmai 2.

Maint amant sovent veü ai

Perir en atendant merci.

Mes ja Diex ne m’en doinst issi

Perir ! certes, non cuic je fere 3,

Quar vous estes si debonere,

Si franche de cuer, dame chiere,

Que vous ne sauriez trere arriere (traire arrière, se retirer, reculer)

De fere honor et cortoisie.

Franche riens (noble personne, noble créature), et je m’umelie (humilier)

Et vous pri merci et requier,

Quar nule riens (nulle chose) je n’ai tant chier

Comme vous, si me retenez

A vostre homme, hommage en prenez

Tel comme vous le voudrez prendre

Et se vous m’i veez mesprendre (fauter, mal agir)

Si en prenez vostre venjance,

Que d’autre ne criem penitance (que d’autre que moi ne craigne pénitence).

Se je onque riens vous mesfis, (si je vous fis jamais du tort)

Com cil qui est d’amors seurpris (sous le trouble de l’amour),

Je m’en rent et mat (vaincu) et confus ;

Riens n’en dout tant comme le refus

De vous, ainçois la mort m’aherde (mais que plutôt la mort survienne),

C’onques nus ne fist si grant perte

Com j’auroie fet se perdoie

Vostre amor dont j’atent la joie.

Congié praing, à Dieu vous commant.

Encore vous salu et remant

Que vous me mandez et commandez

Vo volenté, et entendez

A moi geter de cest martire.

Tout mon cuer ne vous puis escrire,

Mes je pri Dieu si fetement

Come je ne vous aim faintement 4,

Que de vous m’envoit joie entiere.

Douce dame oiez ma proiere.

Explicit le Salu d’Amors et Complainte.

Découvrez d’autres saluts d’amour traduits et commentés.

- Ma douce amie, salut, s’il vous agrée (avec notes sur les saluts d’amour),

- Douce dame, salut vous mande,

- Douce, simple, courtoise et sage,

- Douce bel, bon jor vous doinst,

Sur l’amour courtois, vous pouvez également consulter : Monde littéraire, monde médiéval, réflexions sur l’Amour courtois

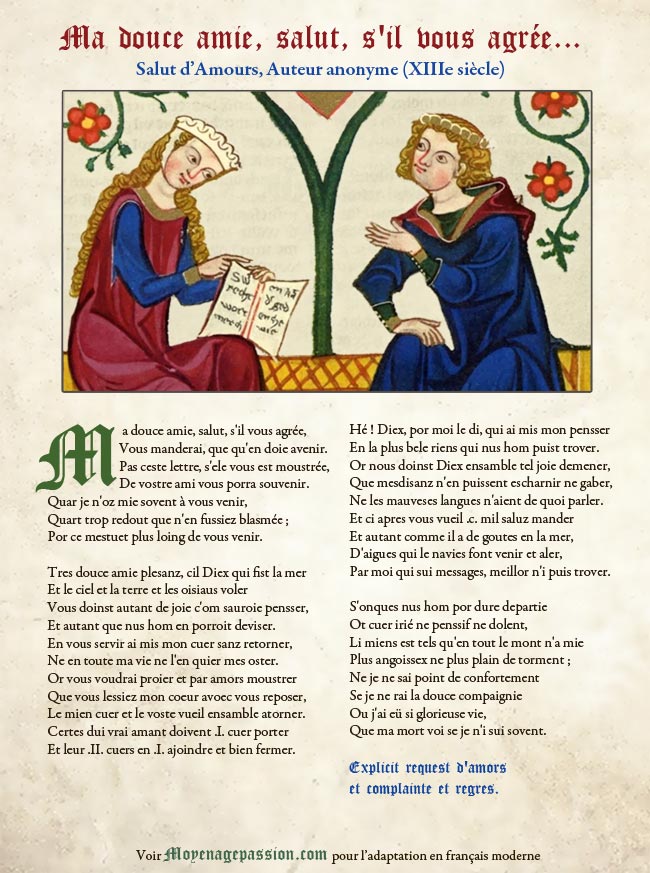

NB : pour l’illustration et son enluminure, nous vous proposons une nouvelle enluminure du célèbre Codex Manesse. Bel ouvrage enluminé du début du XIVe siècle, le Manessische Handschrift est aussi un des plus célèbres recueil de poésies de ménestrels de langue allemande qui nous soit parvenu. Il est aujourd’hui sous la bonne garde de la Bibliothèque universitaire de Heidelberg

En vous souhaitant une belle journée

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes

- « A quel chief qu’en doie venir » : A quel chief, à quelle fin. Autrement dit Quelle que soit la fin recherchée, dans tous les cas,… ↩︎

- « Mais j’ai paor que trop n’atande ma dame, qu’ele ne me rande son confort pour issir d’esmai » : Il a peur que la dame ne tarde trop à lui accorder sa consolation afin qu’il puisse échapper enfin au trouble et à l’émotion dans laquelle il est plongé. ↩︎

- « Certes, non cuic je fere » : sérieusement je ne crois pas non plus avoir à le faire. Elle est trop bonne pour retirer son engagement et le laisser périr. ↩︎

- « Come je ne vous aim faintement » : il l’aime entièrement et sans feindre ↩︎