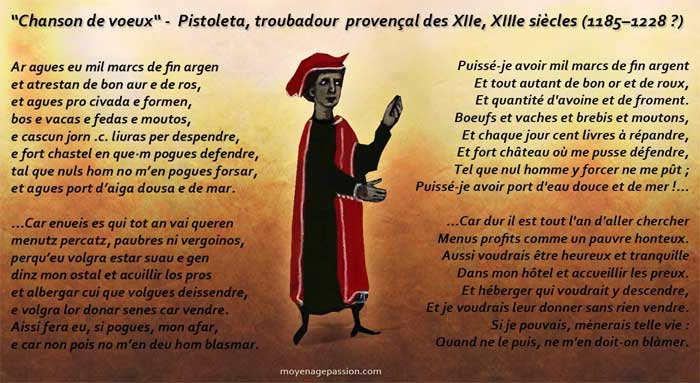

Titre : « Ar’ agues eu mil marcs de fin argen », « Puisse-je avoir mil marcs d’argent fin »

Auteur : Pistoleta, troubadour provençal, Aquitaine et Languedoc

Période : moyen-âge central, XIIIe siècle

Bonjour à tous,

Vida de Pistoleta et parnasse occitanien

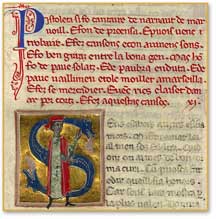

« Pistoleta si fo cantaire d’en Arnaut de Maruoill e fo de Proensa; e pois venc trobaire e fez cansos con avinens sons. E fo ben grazitz entre la bona gen ; mais hom fo de pauc solatz, e de paubra enduta, e de pauc vaillimen. E tolc moiller à Marseilla ; e fes se mercadier e venc rics ; e laisset d’anar per cortz. » Le parnasse occitanien. Edtion de 1819.

Le peu d’informations biographiques que l’on trouve concernant Pistoleta puise, de manière plus ou moins explicite, à la même source : les Vidas. Nous l’avons déjà dit par ailleurs mais il est sans doute bon de le répéter ici : issues vraisemblablement de la tradition orale provençale colportée sur les troubadours, ces « biographies » furent rédigées près d’un siècle plus tard et se présentent toutes sous une forme plus ou moins anecdotique et romancée. Leur nature littéraire a été largement soulignée par Michel Zink qui recommande de prendre, à leur égard, un certain recul critique, en privilégiant plutôt l’analyse littéraire justement, la véritable valeur historique des faits rapportés ne pouvant, dans bien des cas, pas être corroborée par d’autres sources. Nous mettons donc quelques guillemets à ces éléments biographiques mais comme ils sont à peu près les seuls en notre possession, il nous faut bien au moins les citer ici.

Ci-contre représentation de Pistoleta, Chansonnier provençal dit chansonnier K, manuscrit ancien, ms 12473 Bnf, milieu du XIIIe siècle)

En activité de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe (1230), il semble donc qu’à force de colporter et de chanter les oeuvres d’Arnaud de Mareuil, Pistoleta fut lui-même tenté de s’essayer à la composition et à la rédaction de ses propres chansons. Homme de pauvre apparence et peu de moyens (toujours d’après les vidas), il se serait fait plus tard marchand en la ville de Marseille ce qui lui aurait réussi plutôt bien . Il aurait alors laisser de côté l’art de trobar et ses errances de cour en cour pour se consacrer entièrement à cette nouvelle activité.

Histoire générale de Provence

En fouillant un peu plus loin dans les sources, nous trouvons encore les lignes suivantes (plutôt lapidaires) concernant notre troubadour. L’ouvrage est une Histoire générale de Provence, rédigée vers la fin du XVIIIe siècle :

« Pistoleta, après avoir longtems chanté les chansons des autres, voulut en faire ; mais il n’eut point de succès : on n’en aima que les airs qui furent trouvé agréables. Il nous reste de lui cinq chansons triviales, sur l’amour qu’il avoît pour une dame d*un haut rang, qui ne pouvoit le souffrir. C’est lui-même qui nous apprend cette circonstance dans une pièce, où il dit, que le tems qu’il passe avec elle, « lui paroit si court y que l’adieu touche presqu’au bon jour ». La dame ne devoit pas le trouver de même, s’il est vrai, comme le dit l’historien provençal, qu’il fut peu amusant, qu’il eût peu de mérite et peu d’usage du monde.

Dans ce cas-là, il fit très-bien de renoncer à la poésie, & de se faire marchand à Marseille, où il s’enrichit ; ce qu’il n’auroit pas fait dans la carrière du bel esprit, ingrate même pour les talens & où l’on se couvre de ridicules, quand on n’y porte que des

Histoire générale de Provence T2, page 414. (1778)

Pistoleta connut-il un succès relatif ou pas du tout ? Suivant qu’ils se fient ou non aux Vidas, Les auteurs semblent plutôt mitigés sur cette question même si le changement d’orientation dans la carrière de l’infortuné troubadour semble plutôt plaider en défaveur de son art. Quoiqu’il en soit, la chanson que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui est joliment tournée et on devine bien, à travers ses lignes, la vie de misère et les difficultés que l’artiste dut traverser, du temps où il s’exerçait à la poésie et au chant. Sans être très caustique, ni d’une satire manifeste, elle est sans doute à ranger dans les « sirventes » pour sa dimension sociale puisqu’elle compte les misères du poète et ce même si elle comprend aussi des éléments courtois.

Servantès ou chanson de vœux adaptée

Ar agues eu mil marcs de fin argen

Contre l’Histoire générale de Provence citée plus haut, dans un ouvrage de 1893, intitulé La poésie lyrique et satirique au moyen-âge, le philologue et chartiste lyonnais Léon Clédat se rangeait lui-même, implicitement (et même mot pour mot, mais sans les citer), du côté des Vidas pour nous parler de Pistoleta : « Il se fit troubadour à son tour, et il eut beaucoup de succès parmi les bonnes gens ». ( « E fo ben grazitz entre la bona gen ») .

Dans la foulée, il faisait encore remarquer que la chanson du troubadour que nous vous présentons aujourd’hui avait due connaître un succès suffisamment important pour se voir traduite

Pistoleta dans le Chansonnier Cangé, XIIIe siècle, Bnf.

Pour le reste de la traduction, hormis ses deux paragraphes livrés « clefs en main » par Leon Clédat (voir image en tête d’article) nous nous sommes basés pour « adapter » le reste de la chanson sur une traduction de Cyril Heshon, paru en 2003, dans la revue des langues romanes (la partition moderne que nous livrons plus haut provient du même article). Pour être honnête, nous n’avons pas cherché la rime et cette adaptation mériterait franchement que l’on y revienne à un moment ou à un autre. Pour le moment, elle aura au moins le mérite de rendre un peu plus intelligible l’Oc original de Pistoleta.

Ar agues eu mil marcs de fin argen

et atrestan de bon aur e de ros,

et agues pro civada e formen,

bos e vacas e fedas e moutos,

e cascun jorn .c. liuras per despendre,

e fort chastel en que·m pogues defendre,

tal que nuls hom no m’en pogues forsar,

et agues port d’aiga dousa e de mar.

Puissé-je avoir mil marcs de fin argent

Et tout autant de bon or et de roux,

Et quantité d’avoine et de froment.

Boeufs et vaches et brebis et moutons,

Et chaque jour cent livres à répandre,

Et fort château où me pusse défendre,

Tel que nul homme y forcer ne me pût ;

Puissé-je avoir port d’eau douce et de mer !…

Et eu agues atrestan de bon sen

et de mesura com ac Salamos,

e no·m pogues far ni dir faillimen,

e·m trobes hom leial totas sasos,

larc e meten, prometen ab atendre,

gent acesmat d’esmendar e de rendre,

et que de mi no·s poguesson blasmar

e ma colpa cavallier ni joglar.

Et si j’avais suffisamment de sens

Et de mesure comme en eut Salomon,

Ne me trompant jamais, ni en faits, ni en dits,

Et si j’étais loyal en toutes circonstances,

Large et généreux, fidèle à mes promesses,

bien prompt à m’amender et à payer mes dettes,

Et que de moi jamais on ne puisse blâmer

Ni critiquer mes faits, jongleurs ou chevaliers.

Et eu agues bella domna plazen,

coinda e gaia ab avinens faissos,

e cascun jorn .c. cavallier valen

que·m seguisson on qu’eu anes ni fos

ben arnescat, si com eu sai entendre;

e trobes hom a comprar et a vendre,

e grans avers no me pogues sobrar

ni res faillir qu’om saubes atriar.

Et si j’avais aussi une dame plaisante

aimable, belle et gaie, aux manières avenantes,

Et chacun jour pour moi des chevaliers vaillants

qui me suivent où que j’aille et où que je me tienne

Bien harnaché, comme je sais m’y entendre;

Et si j’avais assez pour acheter et vendre,

Et que grands avoirs ne me manquent jamais

Ni ne me manque rien que l’on puisse acquérir.

Car enueis es qui tot an vai queren

menutz percatz, paubres ni vergoinos,

perqu’eu volgra estar suau e gen

dinz mon ostal et acuillir los pros

et albergar cui que volgues deissendre,

e volgra lor donar senes car vendre.

Aissi fera eu, si pogues, mon afar,

e car non pois no m’en deu hom blasmar.

Car dur il est tout l’an d’aller chercher

Menus profits comme un pauvre honteux.

Aussi voudrais être heureux et tranquille

Dans mon hôtel et accueillir les preux.

Et héberger qui voudrait y descendre,

Et je voudrais leur donner sans rien vendre.

Si je pouvais, mènerais telle vie :

Quand ne le puis, ne m’en doit-on blâmer.

Domna, mon cor e mon castel vos ren

e tot quant ai, car etz bella e pros;

e s’agues mais de que·us fezes presen,

de tot lo mon o fera, si mieus fos,

qu’en totas cortz pois gabar ses contendre

qu’il genser etz en qu’eu pogues entendre.

Aissi·us fes Dieus avinent e ses par

que res no·us faill que·us deia ben estar.

Mon cœur et mon château, Dame, je vous remets

Et tous les biens que j’ai, car êtes noble et belle;

Si j’avais plus encore, présent je vous ferais,

pour peu qu’il soit mien du monde en son entier

Car en toutes les cours je vante sans ambages

que plus belle que vous, on ne puisse trouver.

Ainsi comme Dieu vous fit, charmante et sans égale

que jamais rien ne manque qui puisse vous contenter.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

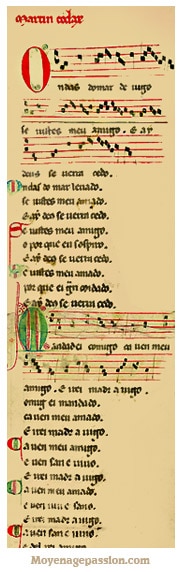

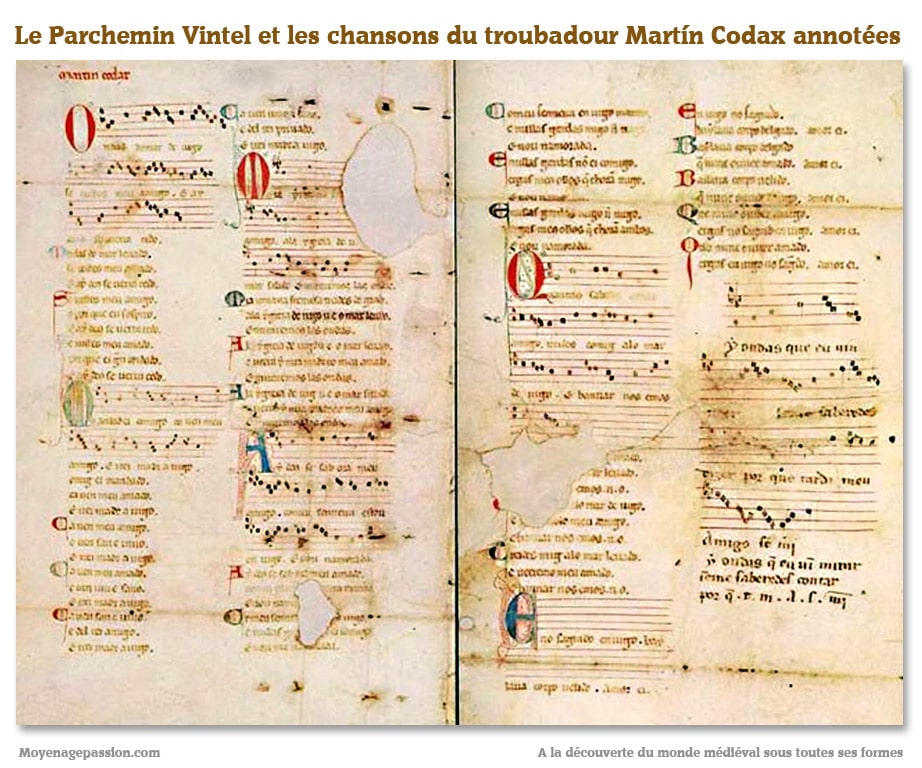

robablement natif de la Province de Vigo en Gallice qu’on retrouve présente dans nombre de ses chansons, Martín Codax fut un troubadour galaïco-portugais du moyen-âge central. Bien qu’il soit indéniablement l’un des poètes les plus connus et les plus diffusés de la littérature médiévale galaïco-portugaise (« profane ») nous n’avons pas la date précise de sa naissance ou de sa mort et nous connaissons de sa vie, comme beaucoup de troubadours, uniquement ce que ses poésies nous en apprennent, c’est à dire presque rien. On situe, en général, ses activités artistiques entre le milieu du XIIIe et les débuts du XIVe siècle.

robablement natif de la Province de Vigo en Gallice qu’on retrouve présente dans nombre de ses chansons, Martín Codax fut un troubadour galaïco-portugais du moyen-âge central. Bien qu’il soit indéniablement l’un des poètes les plus connus et les plus diffusés de la littérature médiévale galaïco-portugaise (« profane ») nous n’avons pas la date précise de sa naissance ou de sa mort et nous connaissons de sa vie, comme beaucoup de troubadours, uniquement ce que ses poésies nous en apprennent, c’est à dire presque rien. On situe, en général, ses activités artistiques entre le milieu du XIIIe et les débuts du XIVe siècle.

n le sait, en plus de ses centaines de ballades ou poésies, on doit à Eustache Deschamps quelques jolies fables. Nous avions déjà publié celle

n le sait, en plus de ses centaines de ballades ou poésies, on doit à Eustache Deschamps quelques jolies fables. Nous avions déjà publié celle

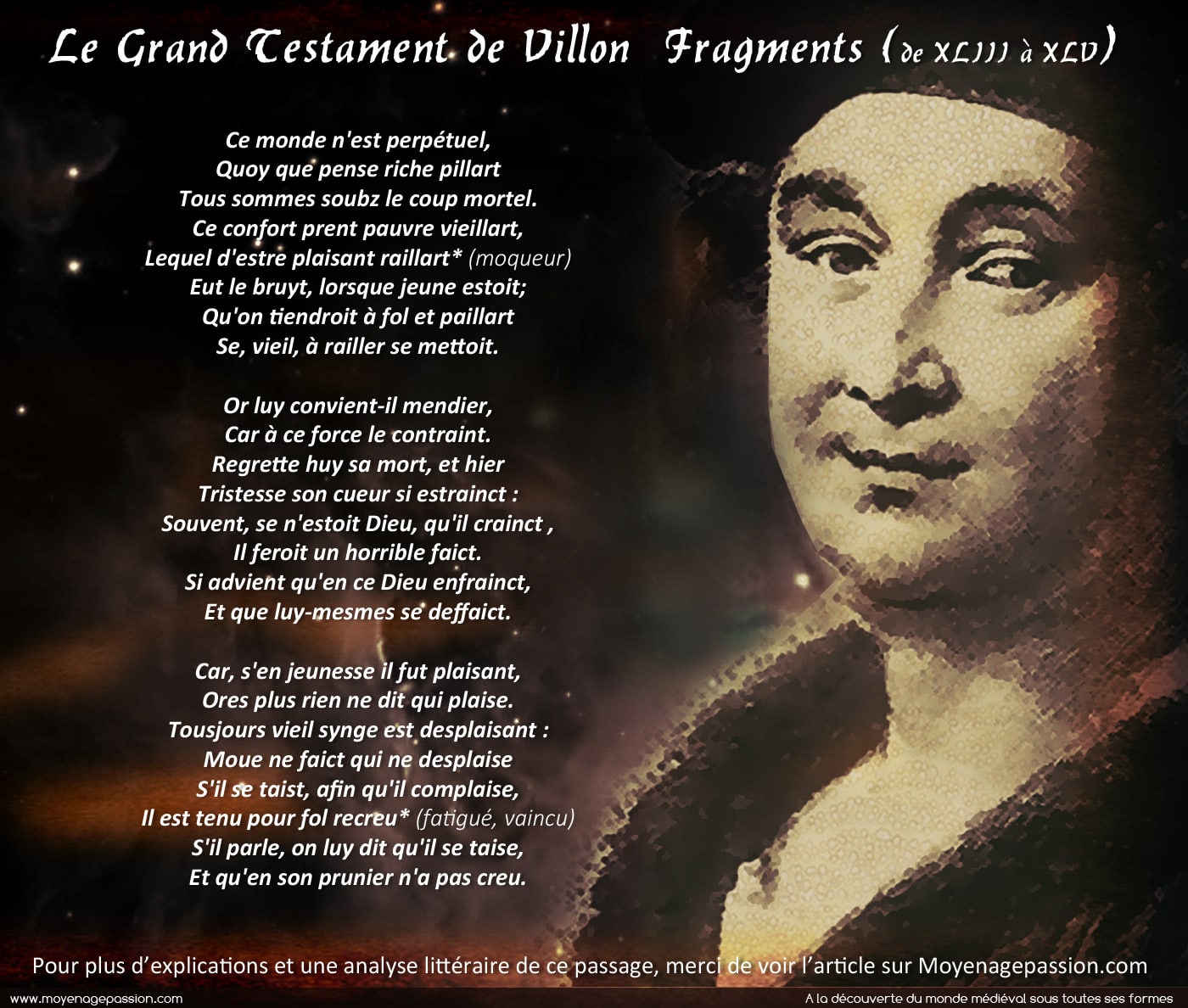

ous vous proposons aujourd’hui un nouvel extrait commenté du Grand Testament de François Villon. A ce point de l’oeuvre, le brillant poète du XVe a loué

ous vous proposons aujourd’hui un nouvel extrait commenté du Grand Testament de François Villon. A ce point de l’oeuvre, le brillant poète du XVe a loué  et, suite à sa ballade qui scande « Autant en emporte ly vens« , il prolonge ses réflexions sur la mort et le temps qui passe. Testament oblige, il nous régale ici de quelques strophes profondes sur ces mêmes thèmes qui offrent une belle ouverture à

et, suite à sa ballade qui scande « Autant en emporte ly vens« , il prolonge ses réflexions sur la mort et le temps qui passe. Testament oblige, il nous régale ici de quelques strophes profondes sur ces mêmes thèmes qui offrent une belle ouverture à