Auteur : François Villon (1431-?1463)

Titre : « La ballade de bon conseil »

Période : moyen-âge tardif, XVe siècle.

Ouvrages : François Villon, Œuvres, édition critique avec notices & glossaire, Louis Thuasne (1923). François Villon sa vie et son temps, Pierre Champion (1913), Œuvres complètes de François Villon par Auguste Longnon (1892)

Bonjour à tous,

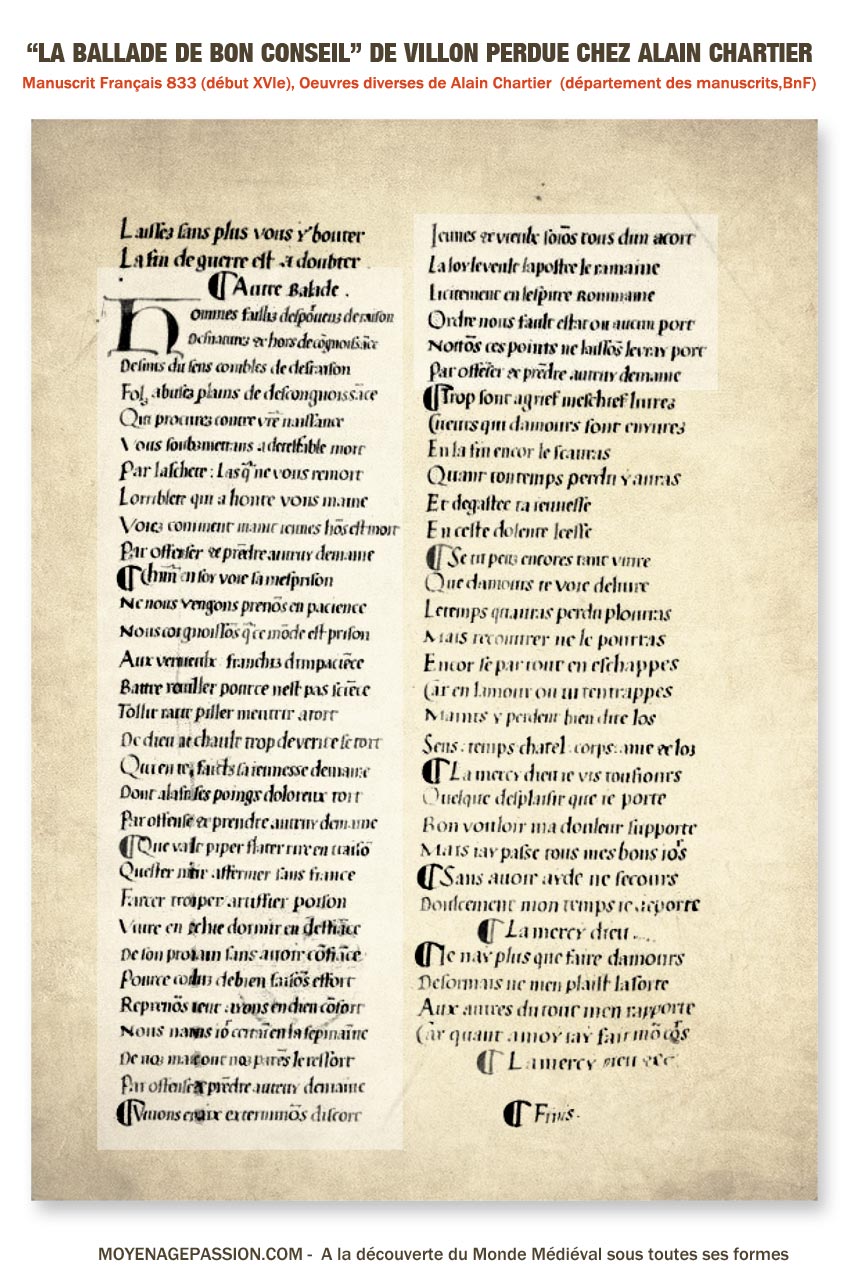

Issue d’un manuscrit presque entièrement dédié à l’œuvre d’Alain

Feuillet du MS français 833 où l’on trouve cette ballade de Villon.

A consulter sur le site

Gallica de la BnF

Après cette découverte, ce texte, par ailleurs signé des initiales de Villon dans sa dernière strophe, sera réintroduit, définitivement, dans les œuvres dédiées à l’auteur médiéval, la première étant celle d’Auguste Longnon paru quelque temps plus tard (voir référence en tête d’article). Cette attribution tardive explique aussi son absence dans toutes les publications autour de Villon, antérieures à la fin du XIXe siècle.

La ballade conciliatrice & morale

d’un Villon repenti

Loin du mauvais garçon dévoyé et marginal, revendiqué dans ses poésies de jeunesse, on retrouve, dans cette ballade, un Villon tout en sagesse. Devenu presque moraliste, à la façon d’un Eustache Deschamps, il ne se situe plus, ici, dans le « Je » du témoignage, auquel il nous avait souvent habitué dans le Testament, mais s’élève pour adresser un message à ses contemporains ou, à son siècle, comme on le disait alors.

Rédigé, semble-t-il, à l’issu de son premier exil et après la rédaction du Testament (voir ouvrage de Pierre Champion. op cité), le poète, fatigué et repenti, a pris de la hauteur et il appelle ici ses « frères humains » à plus d’honnêteté et moins de convoitise, moins de discorde, plus de paix aussi. S’il y inclue, sans doute, ses anciens compagnons d’aventure et de rapine (qui ne sont, comme on le verra, pas si loin), le propos s’élargit bien au delà, pour s’adresser à tous les hommes, toutes générations confondues et Villon nous fait même cette ballade, l’épître aux Romains de Saint-Paul, sous le bras.

Peu de temps après, toujours miséreux et bien qu’il paraissait bien engagé sur la voie du repentir, Villon sera, pourtant, à nouveau rattrapé par son passé et ses mauvaises fréquentations. Arrêté puis emprisonné brièvement au Châtelet pour être rapidement relaxé à la suite d’un nouveau vol, il se trouvera pourtant mêlé, quelque temps après, à une rixe contre le notaire Ferrebouc. L’incident le verra, cette fois, condamné à être pendu. Ayant fait appel, il échappera encore aux fourches pour disparaître, cette fois, à jamais, du grand livre de l’Histoire puisqu’on en perdra alors, définitivement, la trace.

Ballade de bon conseil

Hommes faillis, despourveuz de raison,

Dcsnaturez et hors de congnoissancc,

Desmis du sens, comblez de desraison,

Fols abusez, plains de descongnoissance,

Qui procurez* (œuvrez) contre vostre naissance.

Vous soubzmettans a détestable mort

Par lascheté, las ! que ne vous remort

L’orribleté qui a honte vous maine?

Voyez comment maint jeunes homs est mort

Par offencer et prendre autry demaine.

Chascun en soy voye sa mesprison,

Ne nous venjons, prenons en pacience;

Nous congnoissons que ce monde est prison

Aux vertueux franchis d’impacience ;

Battre, touiller* (renverser), pour ce n’est pas science,

Tollir, ravir, piller, meurtrir a tort.

De Dieu ne chault, trop de verte se tort* (s’éloigne de la vérité)

Qui en telz faiz sa jeunesse demaine.

Dont a la fin ses poins doloreux tort

Par offencer et prendre autruy demaine.

Que vault piper*(tricher), flater, rire en trayson,

Quester, mentir, affermer sans fiance* (sans certitude, sans savoir),

Farcer, tromper, artifier* (confectionner) poison,

Vivre en pechié, dormir en deffiance

De son prouchain sans avoir confiance ?

Pour ce conclus : de bien faisons effort.

Reprenons cuer, ayons en Dieu confort,

Nous n’avons jour certain en la sepmaine ;

De noz maulx ont noz parens le ressort* (contrecoup, conséquences)

Par offencer et prendre autruy demaine.

Vivons en paix, exterminons discort ;

Jeunes et vieulx, soyons tous d’ung accort :

La loy le veult, l’apostre le ramaine

Licitement en l’epistre rommaine ;

Ordre nous fault, estât ou aucun port.

Notons ces poins ; ne laissons le vray port

Par offencer et prendre autruy demaine.

Une belle journée.

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

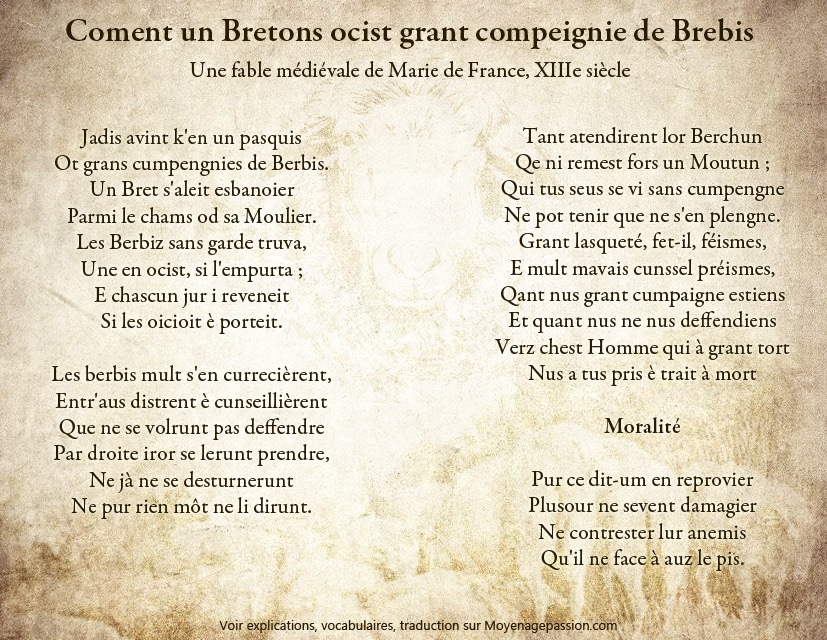

ous reprenons, aujourd’hui, le fil des fables de Marie de France. Cette fois-ci, la poétesse médiévale nous invite à une réflexion profonde sur la passivité et l’absence de résistance, face à la tyrannie ou au crime.

ous reprenons, aujourd’hui, le fil des fables de Marie de France. Cette fois-ci, la poétesse médiévale nous invite à une réflexion profonde sur la passivité et l’absence de résistance, face à la tyrannie ou au crime.

Aux moutons assemblés s’étaient joints les béliers. Voyant le boucher entrer parmi eux, ils se turent. Même quand ils voyaient l’un d’eux pris, entraîné et massacré par la main meurtrière du boucher, ils n’avaient nulle crainte et disaient sans se garder : « il ne me touche pas, il ne te touche pas non plus, laissons-lui prendre celui qu’il entraîne. »

Aux moutons assemblés s’étaient joints les béliers. Voyant le boucher entrer parmi eux, ils se turent. Même quand ils voyaient l’un d’eux pris, entraîné et massacré par la main meurtrière du boucher, ils n’avaient nulle crainte et disaient sans se garder : « il ne me touche pas, il ne te touche pas non plus, laissons-lui prendre celui qu’il entraîne. »

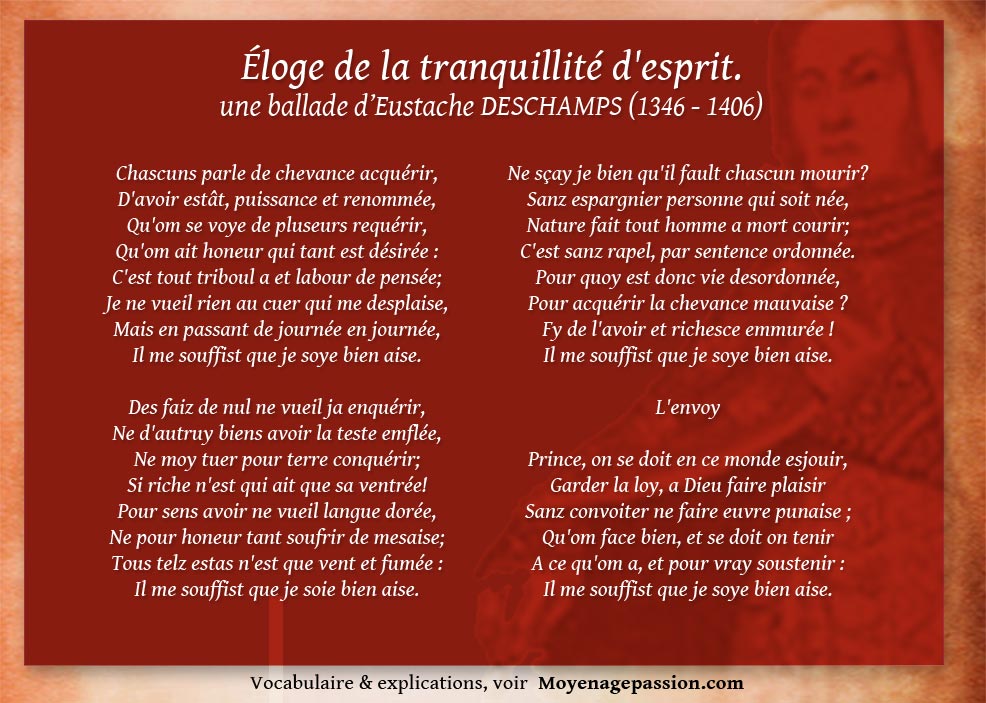

ans les œuvres complètes d’Eustache Deschamps par le Marquis de Queux Saint-Hilaire et Gaston Raynaud (Tome 5), la ballade que nous vous présentons aujourd’hui se trouve titrée « Eloge de la tranquillité d’esprit« . En réalité, on aurait tout aussi bien pu la nommer « ballade contre la convoitise et/ou l’ambition démesurée d’avoirs et de pouvoirs » : toutes choses auxquelles s’adonnent les nobles et les puissants de son siècle et qu’Eustache Deschamps n’aura de cesse de pointer du doigt.

ans les œuvres complètes d’Eustache Deschamps par le Marquis de Queux Saint-Hilaire et Gaston Raynaud (Tome 5), la ballade que nous vous présentons aujourd’hui se trouve titrée « Eloge de la tranquillité d’esprit« . En réalité, on aurait tout aussi bien pu la nommer « ballade contre la convoitise et/ou l’ambition démesurée d’avoirs et de pouvoirs » : toutes choses auxquelles s’adonnent les nobles et les puissants de son siècle et qu’Eustache Deschamps n’aura de cesse de pointer du doigt.

n derviche, voué au célibat, était assis dans un désert. Un monarque passa auprès de lui. Le derviche, par la raison que l’insouciance est l’apanage de la modération des désirs, n’éleva point la tète et ne fit point attention.

n derviche, voué au célibat, était assis dans un désert. Un monarque passa auprès de lui. Le derviche, par la raison que l’insouciance est l’apanage de la modération des désirs, n’éleva point la tète et ne fit point attention.