Période : XIIe, XIIIe, moyen-âge central

Titre: Biaus m’est estez quant retentist la brueille

Auteur : Gace Brulé (1160/70 -1215)

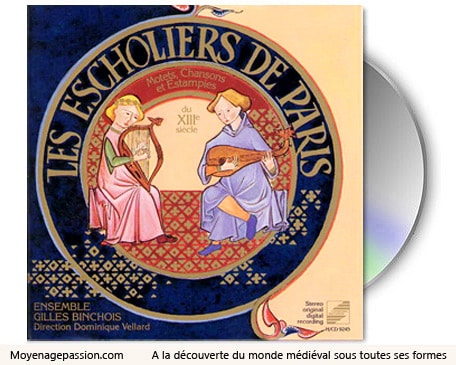

Interprète : Ensemble Gilles Binchois

Album: Les escholiers de Paris, Motets, Chansons et Estampies du XIIIe siècle

Bonjour à tous,

Eléments de biographie

Trouvère, poète et chevalier de petite noblesse, Gace Brulé a vécu quelque part entre la fin du XIIe siècle (1160-1170) et le début du XIIIe siècle (1215).

D’origine champenoise et de la région de Meaux, il vécut quelque temps en Bretagne, sous la protection sans doute du Comte Geoffroi II, fils de Henri II d’Angleterre et d’Alienor. Il semble aussi s’être tenu un temps sous la protection de Marie de Champagne. La fille de Louis VII et Aliénor de Guyenne s’entoura, en effet, à cette époque, de quelques brillants auteurs, dans lesquels on pouvait encore compter Chrétien de Troyes. En cette fin du XIIe siècle, sa cour était un devenu le berceau de l’art poétique du Nord de la France et l’on s’y inspirait grandement des thèmes chers aux troubadour du sud. Son petit fils, Thibaut de Champagne, connu encore sous le nom de Thibaut le Chansonnier était, en ces temps, déjà né. Il allait d’ailleurs reprendre le flambeau et poursuivre cet élan culturel et artistique dans lequel Gace Brûlé s’inscrivait résolument.

Relations avec Thibaut de Champagne ?

Pour être contemporains l’un de l’autre, on a longtemps affirmé que les deux hommes s’étaient côtoyés et au delà qu’ils avaient même peut-être composé ensemble quelques poésies et chansons. La source en provenait des Grandes Chroniques de France de 1274 et d’une phrase qui suivant la lecture qu’on en faisait pouvait sembler même affirmer qu’ils avaient composé ensemble quelques chansons.

« … S’y fist entre luy (Thibaut de Champagne) et Gace Brûlé les plus belles chançons et les plus delitables et mélodieuses qui onque fussent oïes en chançon né en vielle… »

Dans un ouvrage dédié aux chansons à Gace Brûlé (Chansons de Gace Brûlé, 1902), Gédéon Huet, biographe spécialiste du trouvère champenois des débuts du XXe avait finalement rejeté l’hypothèse de relations ou de compositions communes.

Près d’un demi-siècle après Gédéon Huet, un autre médiéviste, l’historien Robert Fawtier s’évertua à démonter ce raisonnement ou au moins à y apporter un bémol, en réhabilitant du même coup l’auteur des Grandes Chroniques de France : selon lui, les deux hommes auraient très bien pu se connaître et pourquoi pas se côtoyer même si l’un avait alors 13 ans et l’autre un peu plus de 25 ans. (voir article de Robert Fawtier sur persée).

La composition conjointe de chansons dans ce contexte reste tout de même improbable. Tout cela montre bien à quel point la rareté des sources peut quelquefois sur une simple phrase, faire place à la spéculation et aux débats qui lui sont associés. La chose n’est pas dénuée d’intérêt, pourtant, et dépasse la simple dimension anecdotique puisqu’elle permet de supputer ou non de l’influence directe qu’aurait pu avoir Gace Brûlé sur Thibaut de Champagne. L’Histoire a pour l’instant emporté avec elle ce secret. Ils évoluaient à la même cour et s’y sont peut-être croisés à une période où le trouvère était déjà largement populaire et reconnu.

Biaus m’est estez… par l‘Ensemble Gilles de Binchois

Oeuvres et popularité

Prisé de son époque, on retrouvera des chansons de Gace Brûlé cité dans le Roman de la Rose, mais aussi dans le Roman de la Violette de Gilbert de Montreuil. Le Guillaume de Dole confirmera encore la popularité de notre trouvère en le citant et on retrouvera encore des parodies de quelques unes de ses pièces dans d’autres ouvrages de chansons pieuses. Pour que tant d’auteurs y fassent référence, on ne peut que supposer que le trouvère champenois est alors largement reconnu et ses chansons largement populaires.

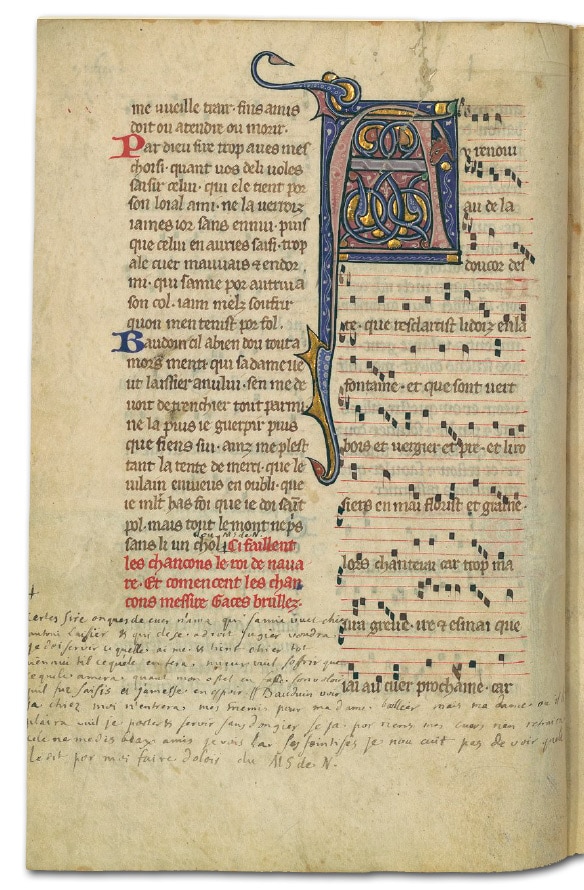

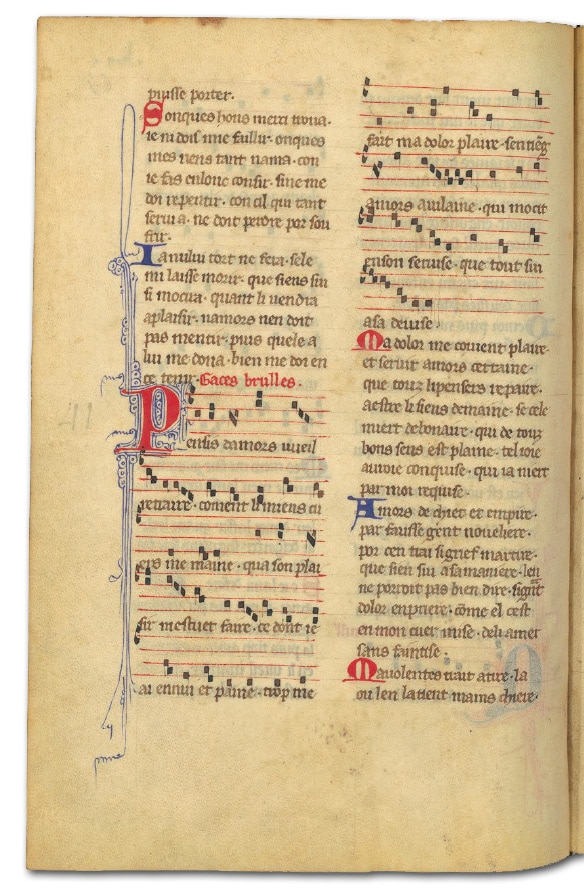

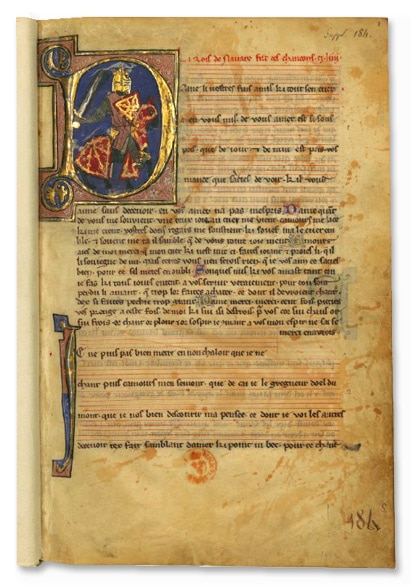

Du côté des manuscrits anciens, on retrouve les compositions de Gace Brulé dans un nombre varié d’entre eux. Nous n’entrerons pas ici dans la large étude de cette question et ceux qui voudront s’y pencher pourront trouver de nombreux détails dans l’introduction de l’ouvrage de Gédéon Huet disponible en ligne.

Le legs de Gace Brûlé reste également important en taille, même si là encore, les zones de flous ont compliqué un peu les analyses historiques; les frontières étant quelquefois ténues de l’oeuvre au corpus pour certains auteurs du moyen-âge. En suivant les pas de Gédéon Huet (opus cité), on devait au poète près de 33 pièces de manière certaine et 23 autres demeuraient d’attribution plus douteuse. Près d’un demi-siècle plus tard, un autre expert de la question, Holger Petersen Dyggve, grand spécialiste finlandais de philologie romane, lui en attribuait, cette fois, plus de 69 de manière certaine et une quinzaine d’autres plus sujettes à caution (Gace Brulé, trouvère champenois, édition des chansons et étude historique, 1951). Les travaux de ce dernier ont, depuis lors, fait autorité et c’est encore grâce à lui qu’on a pu situer plus précisément l’origine du célèbre trouvère du côté de Nanteuil-les-Meaux où l’on retrouve à la même époque, le patronyme « Burelé ».

Pour en conclure avec ce portrait et cette biographie de Gace Brûlé , ce « trouveur, auteur » médiéval est, avec Thibaut de Champagne, un des premier à avoir chanté l’amour courtois en langue d’oil. Son répertoire se calque sur une lyrique courtoise à la mode du temps qui, pour de nombreux médiévistes, explique sans doute plus son succès que ne pourrait le faire une grande innovation ou révolution dans le genre poétique.

Motets, Chansons et Estampies du XIIIe siècle de l’ensemble Gilles de Binchois

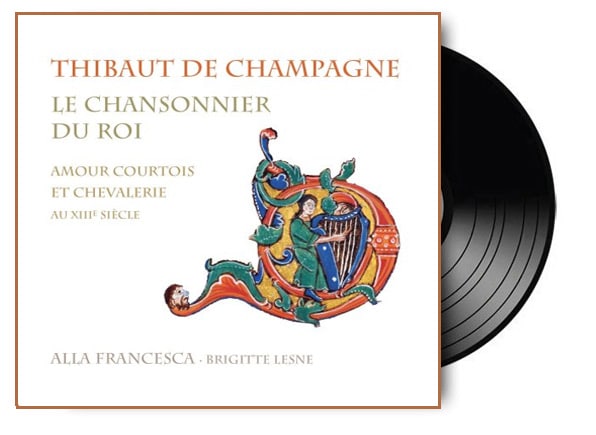

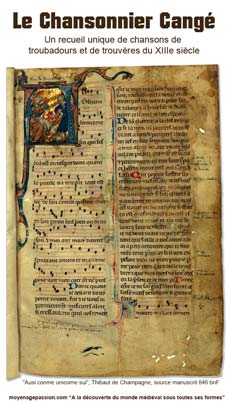

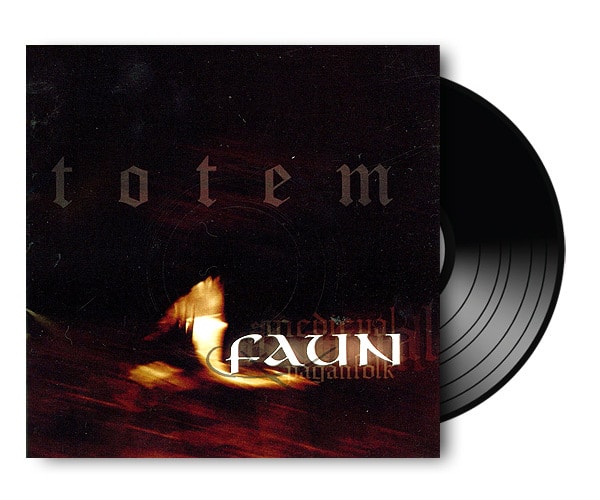

Avec cet album sorti en 1992, Dominique Vellard et son Ensemble médiéval Gilles de Binchois rendait hommage à la musique médiévale française du XIIIe siècle et en particulier au genre polyphonique du motet. Au delà, c’est aussi la dynamique culturelle, artistique et musicale autour des universités et des collèges de la fin du XIIIe siècle et d’un Paris étudiant alors en pleine effervescence que la formation voulait ainsi saluer. Chansonnier Cangé, Manuscrit de Montpellier, Manuscrit Français 844 entre autres sources célèbres, l’Ensemble présentait ici une vingtaine de pièces sélectionnés parmi les fleurons de cette période.

Réédité depuis, l’album est disponible en ligne au format CD. Vous pourrez le retrouver sur le lien suivant :Les Escholiers De Paris (Ensemble Gilles Binchois)

Biaus m’est estez quant retentist la brueille

Dans le vert sous-bois, inspiré par le chant des oiseaux, le noble chevalier, en bon « fine amant », souffre en silence. Prisonnier, victime sacrifiée sur l’autel d’un amour impossible. il aime une dame de si haute condition et tellement mieux (née) que lui qu’il n’est pas juste qu’il le fasse et pourtant qui peut-il ? Rien. Nous sommes avec cette chanson médiévale, dans les thèmes classiques du Fine amor et de la lyrique courtoise.

Ha, las! chaitis! ma dame qui s’orgueille

Donc sui je mors! mes panser que me vueille.

N’en puis muer* (*changer), mes cuers s’i aparoille.

Li deus d’amors malement nos consoille.

(1) Brueil : Bois, « bois taillis ou buissons fermés de haies, servant de retraite aux animaux. » (Littré). « Et chant sovent com oiselet en broel »

, Thibaut de Champagne.

(2) Amer m’estuet, puis qu’il s’i aparoille : à l’évidence, il me faut aimer, je n’ai pas d’autres choix.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

‘est toujours un plaisir que d’approfondir la découverte de Thibaut de Champagne à travers ses chansons et ses compositions. Roi de Navarre, Comte de Champagne, il est entré dans la légende comme

‘est toujours un plaisir que d’approfondir la découverte de Thibaut de Champagne à travers ses chansons et ses compositions. Roi de Navarre, Comte de Champagne, il est entré dans la légende comme

L’interprétation qu’ils font de cette pièce d’amour courtois de Thibaut de Champagne, tout en délicatesse avec une harpe pour seul accompagnement et cette voix tout en notes graves vous emportera peut-être à la cour de Champagne ou de Navarre du XIIIe siècle, pour vous y faire revivre les plus belles heures du roi chansonnier. Nous n’avons bien entendu aucune trace de la voix originelle de ce dernier, mais je dois avouer que l’incarnation subtile et toute en élégance qu’en fait le chanteur Emmanuel Vistorky est fort convaincante, en plus d’être très agréable à écouter.

L’interprétation qu’ils font de cette pièce d’amour courtois de Thibaut de Champagne, tout en délicatesse avec une harpe pour seul accompagnement et cette voix tout en notes graves vous emportera peut-être à la cour de Champagne ou de Navarre du XIIIe siècle, pour vous y faire revivre les plus belles heures du roi chansonnier. Nous n’avons bien entendu aucune trace de la voix originelle de ce dernier, mais je dois avouer que l’incarnation subtile et toute en élégance qu’en fait le chanteur Emmanuel Vistorky est fort convaincante, en plus d’être très agréable à écouter.

n’annotaient pas les rythmes, laissant en quelque sorte la libre interprétation de ces aspects au troubadour ou au trouvère.

n’annotaient pas les rythmes, laissant en quelque sorte la libre interprétation de ces aspects au troubadour ou au trouvère. se définit lui-même comme proposant une musique qui

se définit lui-même comme proposant une musique qui

Pour ce qui est du morceau d’aujourd’hui, qui est un classique médiéval revisité par leurs soins, la performance vocale de la chanteuse reste très convaincante et que les choix mélodiques sont aussi très agréables, mais je vous laisse vous en faire une idée.

Pour ce qui est du morceau d’aujourd’hui, qui est un classique médiéval revisité par leurs soins, la performance vocale de la chanteuse reste très convaincante et que les choix mélodiques sont aussi très agréables, mais je vous laisse vous en faire une idée.