Période : moyen-âge central, XIIe siècle

Auteur : anonyme

Titre : « Chevalier, mult estes guariz»

Interprète : Early Music Consort of London

Album : Music of the Crusades (1971)

Bonjour à tous,

Pour le reste, cette poésie très chrétienne et guerrière du XIIe siècle a été interprétée par un grand nombre de formations médiévales et nous avons choisi ici la version qu’en proposait le Early Music Consort of London en 1971, dans un album tout entier dédié aux musiques du temps de croisades.

La prise d’Edesse et l’appel à la 2e Croisade

Vers le milieu du XIIe siècle, et plus exactement en 1144, la forteresse d’Edesse (Rohais, l’actuelle cité de Şanlıurfa ou Urfa dans le sud de la Turquie) tombaient aux mains d’Imad ed-Din Zengi, atabeg de Mossoul et d’Alep. Connu encore comme Zengui, l’homme fut aussi surnommé « le sanglant » par les chroniqueurs chrétiens d’alors (tout un programme). Très avancé sur les terres islamiques, le comté d’Edesse qui compte parmi les premiers états latin d’Orient était alors sous la régence de la reine Mélisende de Jérusalem. Son héritier Baudouin III n’a, en effet que 13 ans et est encore trop jeune pour gouverner.

Sources historiques

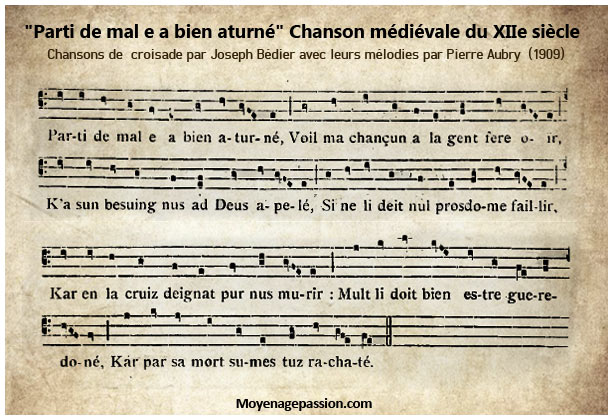

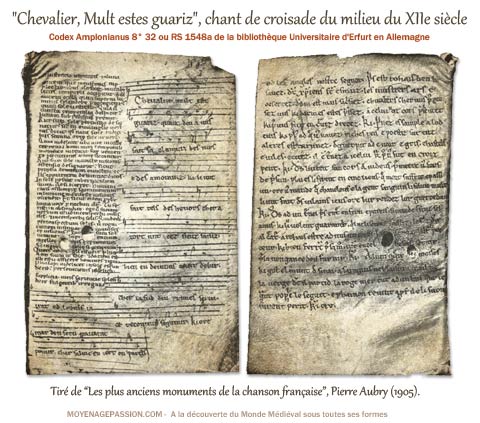

Du point de vue des sources, on ne trouve cette chanson et sa notation musicale (sommaire) que dans un seul manuscrit datant de la deuxième moitié du XIIe siècle : le Codex Amplonianus 8° 32, également référencé RS 1548a, conservé à Erfurt en Allemagne (Foreschungsbibilothek), Au vue de la langue usitée pour la retranscription de cette poésie, la copie est à l’évidence l’oeuvre d’un anglo-normand.

Pour le moment, il semble que ce manuscrit médiéval ne soit toujours pas disponible à la consultation en ligne. On ne peut donc qu’espérer qu’il le soit bientôt pour découvrir cette pièce dans son écrin d’époque. Dans l’attente et pour vous en faire une idée, nous reproduisons ci-dessus la version d’assez piètre résolution qu’on pouvait trouver dans un autre ouvrage de Pierre Aubry datant de 1905 : Les plus anciens monuments de la chanson française.

« Chevalier, moult estes guariz » par le Early Music Consort of London

Musique des croisades, par David Munrow et le Early Music Consort de Londres

Comme nous avons déjà dédié un long article à cet excellent ensemble médiéval et même à cet album, nous vous invitons à vous y reporter pour plus d’informations : voir musique du temps des croisades par le Early Music Consort de London.

« Chevalier, Mult estes guariz »

en vieux-français & sa traduction moderne

I

Chevalier, mult estes guariz,

Quant Deu a vus fait sa clamur

Des Turs e des Amoraviz,

Ki li unt fait tels deshenors.

Cher a tort unt ses fîeuz saiziz ;

Bien en devums aveir dolur,

Cher la fud Deu primes servi

E reconnu pur segnuur.

Ki ore irat od Loovis

Ja mar d’enfern avrat pouur,

Char s’aime en iert en pareïs

Od les angles nostre Segnor.

Chevaliers, vous êtes sous très bonne protection,

Quand c’est vers vous que Dieu s’est plaint

Des turques et des Amoravides,

Qui lui ont fait une si grand honte

En saisissant à tort ses fiefs.

Il est juste que nous en souffrions

Car c’est là que Dieu fut d’abord servi

Et reconnu pour seigneur.

Celui qui désormais ira avec Louis

Ne redoutera plus jamais l’enfer

Car son âme sera (mise) en Paradis

Avec les anges de notre seigneur.

II

Pris est Rohais, ben le savez,

Dunt crestiens sunt esmaiez,

Les mustiers ars e désertez :

Deus ni est mais sacrifiez.

Chivalers, cher vus purpensez,

Vus ki d’armes estes preisez ;

A celui voz cors présentez

Ki pur vus fut en cruiz drecez.

Ki ore irat od Loovis

Ja mar d’enfern avrat pouur,

Char s’aime en iert en pareïs

Od les angles nostre Segnor.

Rohais est pris, bien le savez,

Dont les chrétiens sont en émoi

Les monastères brûlent et sont désertés,

Dieu n’y est plus célébré* (sacrificare : célébrer une messe)

Chevaliers, songez-y bien,

Vous qui êtes prisés pour vos faits d’armes,

Offrez vos corps à celui

Qui pour vous fut dressé en croix.

Celui qui désormais ira avec Louis

Ne redoutera plus jamais l’enfer

Car son âme sera (mise) en Paradis

Avec les anges de notre seigneur.

III.

Pernez essample a Lodevis,

Ki plus ad que vus nen avez :

Riches est e poesteïz,

Sur tuz altres reis curunez :

Déguerpit ad e vair e gris,

Chastels e viles e citez :

Il est turnez a icelui

Ki pur nus fut en croiz penez.

Ki ore irat od Loovis

Ja mar d’enfern avrat pouur,

Char s’aime en iert en pareïs

Od les angles nostre Segnor.

Prenez exemple sur Louis,

Qui possède bien plus que vous,

Il est riche et puissant,

Sur tout autre roi couronné :

Il a abandonné et vair et gris* (fourrures)

Châteaux et villes et cités,

Et il est revenu vers celui

Qui pour nous fut torturé en croix.

Celui qui désormais ira avec Louis

Ne redoutera plus jamais l’enfer

Car son âme sera (mise) en Paradis

Avec les anges de notre seigneur.

IV.

Deus livrât sun cors a Judeus

Pur mètre nus fors de prisun ;

Plaies li firent en cinc lieus,

Que mort suffrit e passiun.

Or vus mande que Chaneleus

E la gent Sanguin le felun

Mult li unt fait des vilains jeus :

Or lur rendez lur guerredun !

Ki ore irat od Loovis

Ja mar d’enfern avrat pouur,

Char s’aime en iert en pareïs

Od les angles nostre Segnor.

Dieu livra son corps à ceux de Judée

Pour nous mettre hors de sa prison

Ils lui firent des plaies en cinq endroits,

Tant qu’il souffrit mort et passion.

Maintenant, il vous commande que les païens

Et les gens de Sanguin le félon

Qui lui ont fait tant de vilainies (mauvais tours):

En soient récompensés en retour.

Celui qui désormais ira avec Louis

Ne redoutera plus jamais l’enfer

Car son âme sera (mise) en Paradis

Avec les anges de notre seigneur.

V.

Deus ad un turnei enpris

Entre Enfern e Pareïs,

Si mande trestuz ses amis

Ki lui volent guarantir

Qu’il ne li seient failliz….

Ki ore irat od Loovis.

Ja mar d’enfern avrat pouur,

Char s’aime en iert en pareïs

Od les angles nostre Segnor.

Dieu a engagé un tournoi

Entre Enfer et Paradis,

Et, oui, il mande tout ses amis,

Qui veulent le défendre;

Qu’ils ne lui fassent pas défaut.

Celui qui désormais ira avec Louis

Ne redoutera plus jamais l’enfer

Car son âme sera (mise) en Paradis

Avec les anges de notre seigneur.

VI.

Char le fiz Deu al Creatur

Ad Rohais estre ad un jorn mis :

La serunt salf li pecceùr

…………………………………

Ki bien ferrunt e pur s’amur

Irunt en cel besoin servir

…………………………………

Pur la vengance Deu furnir.

Ki ore irat od Loovis

Ja mar d’enfern avrat pouur,

Car s’aime en iert en pareïs

Od les angles nostre Segnor.

Car le fils de Dieu le créateur

A fixé le jour pour être à Rohais

Là seront sauvés les pêcheurs.

…………………………………………….

Qui, pour l’amour de lui, frapperont bien

et iront le servir en ce besoin

…………………………………

Pour accomplir la vengeance de Dieu

Celui qui désormais ira avec Louis

Ne redoutera plus jamais l’enfer

Car son âme sera (mise) en Paradis

Avec les anges de notre seigneur.

VII.

Alum conquere Moïses,

Ki gist el munt de Sinaï ;

A Saragins nel laisum mais,

Ne la verge dunt il partid

La Roge mer tut ad un fais,

Quant le grant pople le seguit ;

E Pharaon revint après :

Il e li suon furent périt.

Ki ore irat od Loovis

Ja mar d’enfern avrat pouur,

Char s’aime en iert en parais

Od les angles nostre Segnor.

Allons conquérir Moïse,

Qui gît au Mont Sinaï

Ne le laissons plus aux Sarrasins,

Ni la verge qu’il utilisa pour séparer

La mer rouge d’un seul coup

Quand le grand peuple le suivit ;

Et Pharaon qui le poursuivait

vit périr lui et les siens.

Celui qui désormais ira avec Louis

Ne redoutera plus jamais l’enfer

Car son âme sera (mise) en Paradis

Avec les anges de notre seigneur.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes.

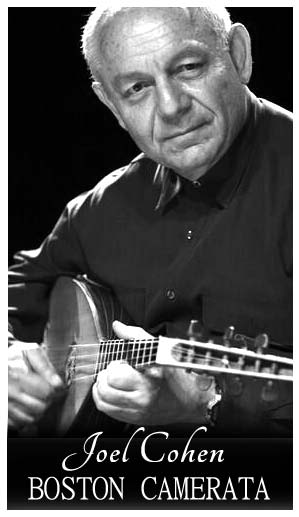

ujourd’hui, nous vous proposons de partir à la découverte (ou la redécouverte) d’une chanson médiévale du troubadour toulousain Peire Vidal. En plus de sa traduction, cette pièce nous fournira l’occasion de parler d’un ensemble de renom : le Boston Camerata. Né outre atlantique dans les années 60-70, cette formation a trouvé également des prolongements sur les terres européennes, sous l’impulsion de son directeur Joel Cohen et à travers la Camerata Mediterranea.

ujourd’hui, nous vous proposons de partir à la découverte (ou la redécouverte) d’une chanson médiévale du troubadour toulousain Peire Vidal. En plus de sa traduction, cette pièce nous fournira l’occasion de parler d’un ensemble de renom : le Boston Camerata. Né outre atlantique dans les années 60-70, cette formation a trouvé également des prolongements sur les terres européennes, sous l’impulsion de son directeur Joel Cohen et à travers la Camerata Mediterranea.

our revenir à la pièce du jour, Joel Cohen se livrait ici à l’exercice (au demeurant très médiéval) du contrefactum, puisqu’il plaquait sur les vers et la poésie de Peire Vidal, une mélodie datant du XIIIe siècle, par ailleurs attachée à une chanson du trouvère

our revenir à la pièce du jour, Joel Cohen se livrait ici à l’exercice (au demeurant très médiéval) du contrefactum, puisqu’il plaquait sur les vers et la poésie de Peire Vidal, une mélodie datant du XIIIe siècle, par ailleurs attachée à une chanson du trouvère

n partance pour le moyen-âge central et plus précisément le XIIe siècle, nous vous parlons, aujourd’hui, d’une chanson médiévale assez rare et en tout cas peu connue du grand public. Demeurée anonyme, elle a été rédigée en vieux-français mais avec quelques tours linguistiques qui démontrent clairement que son compositeur était Anglo-normand.

n partance pour le moyen-âge central et plus précisément le XIIe siècle, nous vous parlons, aujourd’hui, d’une chanson médiévale assez rare et en tout cas peu connue du grand public. Demeurée anonyme, elle a été rédigée en vieux-français mais avec quelques tours linguistiques qui démontrent clairement que son compositeur était Anglo-normand.