Sujet : musique, chanson médiévale, poésie médiévale, renaissance, courtoisie, amour courtois, épervier, symbole, manuscrit médiéval, fauconnerie, autourserie, fine amor, fin’amant

Période : Moyen Âge tardif, Renaissance,

Auteur : Anonyme (XVe siècle)

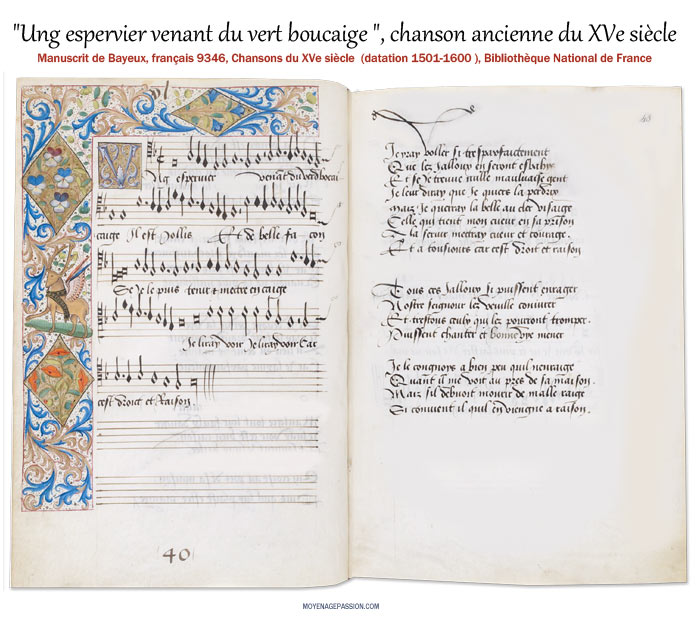

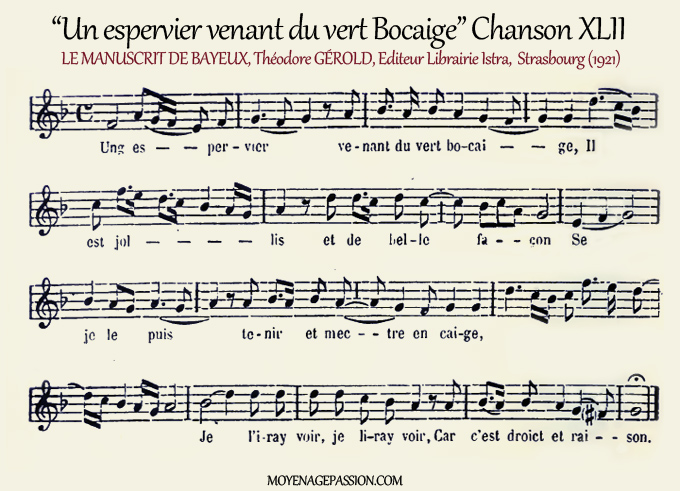

Titre : Ung espervier venant du vert boucaige

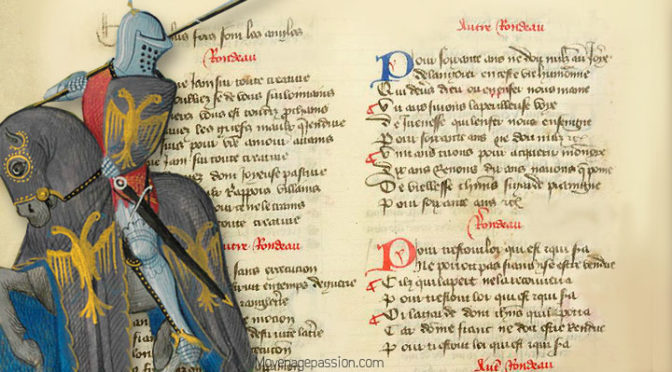

Manuscrit : Manuscrit de Bayeux (1505-1510) et version de Théodore Gerold pour la graphie moderne (1921)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous partons pour les tout débuts du XVIe siècle et l’aube de la renaissance pour y découvrir une chanson courtoise tirée du manuscrit de Bayeux.

Nous avons déjà eu l’occasion de partager, ici, un certain nombre de chansons issues de ce bel ouvrage d’époque. Réalisé pour Charles III, duc de bourgogne, ce manuscrit ancien contient plus de 102 chansons notées en provenance d’auteurs anonymes et que l’on rattache généralement au siècle du manuscrit, voir même au siècle précédent pour certaines d’entre elles.

Sous une copie élégante et de très belle faction, ce véritable mémento des premiers âges de la chanson ancienne française de la renaissance réunit un mélange de pièces variées :on y trouve des chansons populaires au côté de pièces plus courtoises, ou même encore de vers plus satiriques, politiques auxquelles viennent s’ajouter également des chansons à boire.

L’amant, l’épervier et la belle

La pièce que nous vous présentons, aujourd’hui, du Manuscrit de Bayeux est donc une nouvelle chanson courtoise. On y croisera un amant empressé de conter fleurette à sa belle. Pour parvenir à ses fins, il invoquera l’image d’un épervier sauvage qu’il espère capturer et utiliser comme subterfuge. L’oiseau de proie, prisé de la fauconnerie et même plutôt de l’autourserie au Moyen-âge, lui servira de prétexte pour tenter de ravir les faveurs de sa belle, mais aussi pour tromper les envieux.

Comme on le verra, en effet, même si nous ne sommes plus au temps des premiers troubadours, ni même des premiers trouvères, loin s’en faut (deux ou trois bons siècles nous en séparent) les envieux, les jaloux et les médisants que nous avons déjà croisés, abondamment, dans les pièces courtoises des siècles précédents, sont toujours là pour compromettre les plans des amants courtois et leur mettre des bâtons dans les roues.

Épervier, amour et courtoisie

Dans le courant du Moyen Âge, l’épervier est utilisé à la chasse au même titre que le faucon, par les hommes comme par les dames, même si le faucon semble rester l’apanage de la classe noble. Au delà de l’autourserie, ce rapace reste assez fréquemment évoqué, du Moyen Âge central au tardif, comme un symbole de courtoisie.

Dans le roman de la violette

Voici un premier exemple de son rôle dans le Roman de la violette de Gerard de Nevers. Dans un contribution de 2009, l’historien Matthieu Marchal conduisait l’analyse comparée entre la version originale versifiée de ce roman, datée de 1228 et la version en prose du XVe siècle sous l’angle de « l’Espreveterie » :

« L’oiseau de vol, associé à la vie de cour et au loisir, acquiert dès lors une fonction d’apparat ; il est « le compagnon précieux d’une élite sociale ». L’épervier est ainsi dans la violette un attribut du fin’amant.

(…) L’épervier appartient aux oiseaux de poing, ce qui signifie qu’il revient sur le poing de son maître après avoir chassé. La présence de l’épervier – qui, dans la tradition iconographique, est tenu sur le poing gauche – participe de toute évidence au maintien de Gérard, à son port et ajoute à sa séduction. Dès sa première apparition à la cour, Gérard tient son épervier sur le poing et provoque l’émoi d’une noble dame

(…) L’identité de Gérard est en relation étroite avec l’épervier qui lui sert d’emblème et témoigne aux yeux de tous de sa courtoisie, à la cour comme en exil. Dès lors, Gérard ne peut se défaire de son oiseau de vol qu’il tient le plus souvent sur le poing. »

L’art de la chasse à l’épervier ou espreveterie, du Roman de la Violette à sa mise en prose Gérard de Nevers, Matthieu Marchal, Déduits d’Oiseaux au Moyen Âge, direction Chantal Connochie-Bourgne, Presse universitaire de Provence (2009)

Dans Erec et Enide et chez Chrétien de Troyes

On retrouvera encore l’épervier dans le premier roman arthurien de Chrétien de Troyes (Erec et Enide, vers 1164). Erec déclarant que l’élue de son cœur est la plus belle gagnera en retour un épervier et les deux amants seront accueillis à la cour d’Arthur avec une grande liesse :

« Au terme de ce parcours dans Érec et Énide, force est de constater d’une part la récurrence du motif des oiseaux de chasse, d’autre part, sa charge significative et son rôle crucial dans le récit. Loin de ressortir au registre des détails anecdotiques, les oiseaux de vol, et en particulier l’épervier, sont porteurs d’une charge sentimentale et symbolique forte. »

De l’épervier à l’émerillon : images de la chasse au vol dans les romans de Chrétien de Troyes, Baudouin Van den Abeele, Pour l’Amour des mots, sous la direction de Martine Willems, Presses de l’Université Saint-Louis (2019)

Chez Giraud de Bornelh à François Villon

Pour en prendre deux autres exemples à des moments différents du Moyen Âge. Tout d’abord, revoyons la chanson médiévale « No posc sofrir c’ a la dolor » de Giraud de Bornelh (fin XIIe, début XIIIe siècle). Le troubadour nous contait alors le songe d’un épervier venu se poser, spontanément, sur sa main. Après que le poète ait confié son rêve au seigneur qui lui est proche, ce dernier l’interprétera, sans hésitation, comme un signe de sa future réussite en amour. Là encore, l’épervier vient évoquer le sentiment amoureux ou en être le signe.

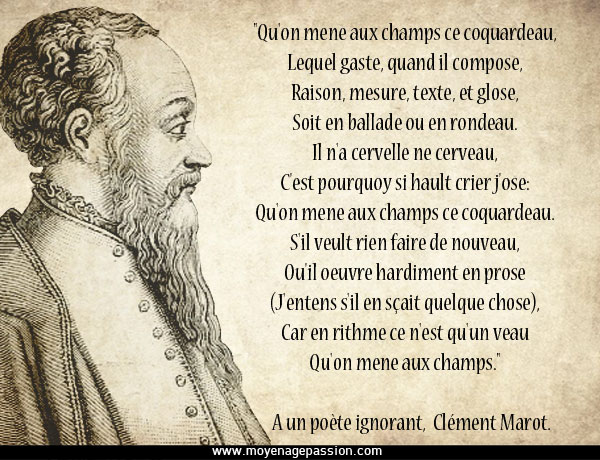

Enfin, on évoquera la ballade faite, au début du XVe siècle, par le maître de poésie François Villon pour un gentilhomme désireux de témoigner son amour à sa belle. Une nouvelle fois, l’épervier est évoqué, dès les premiers vers de cette ballade médiévale qui ouvre sur la strophe suivante :

« Au poinct du jour, que l’esprevier se bat,

Meu de plaisir et par noble coustume,

Bruyt il demaine et de joye s’esbat,

Reçoit son per et se joint à la plume:

Ainsi vous vueil, à ce désir m’allume.

Joyeusement ce qu’aux amans bon semble.

Sachez qu’Amour l’escript en son volume,

Et c’est la fin pourquoy sommes ensemble. »

François Villon Voir la ballade entière de Villon ici

Ung espervier venant du vert boucaige

Dans le français du manuscrit de Bayeux

Ung espervier venant du vert boucaige :

Il est jolis et de noble façon;

Se je le puis tenir et mectre en caige,

Je l’iray voir, Je l’iray voir, car c’est droict et raison

J’yray voller si tres parfaictement

Que les jalloux en seront esbahiz :

Et se je trouve nulle maulvaise gent,

Je leur diray que je quiers la perdrix.

Mais je querray la belle au cler visaige,

Celle qui tient mon cueur en sa prison ;

A la servir mectray cueur et couraige :

Par mon serment j’ay bien droit et raison.

Ung espervier…

Tous ces jalloux si puissent enrager :

Notre Seignour les veuille conjurer,

Et trestous ceulx qui les pourront tromper

Puissent chanter et bonne vye mener !

J’en congnois ung, a bien peu qu’il n’enraige

Quant il me voit auprès de sa maison :

Mais s’il debvoit mourir de malle raige,

Si convient il qu’il en viengne a raison.

Ung espervier…

Pour l’instant, nous n’avons pas encore trouvé de version en musique de cette chanson. Si vous en connaissez une, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou par email. Autre option qui nous ferait plaisir : si un musicien (ils sont nombreux parmi nos lecteurs) voulait se dévouer et proposer sa propre version, nous la partagerions volontiers ici.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

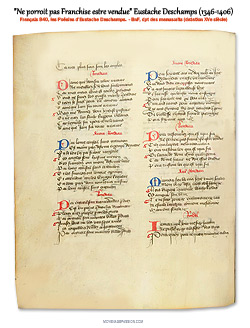

NB : sur l’image d’en-tête, en arrière plan de l’épervier, vous trouverez la chanson du jour telle qu’elle apparait dans le manuscrit de Bayeux. Encore une fois la Bibliothèque Nationale de France auprès duquel il est conservé, a fait la faveur de digitaliser cet ouvrage ancien à l’attention du public. Vous pouvez donc le consulter en ligne sur Gallica. Pour les enluminures plus décoratives, on retrouvera le Traité de la Fauconnerie de Frédéric II, traduction française ou Ms Français 12400. Lui aussi consultable sur gallica.fr