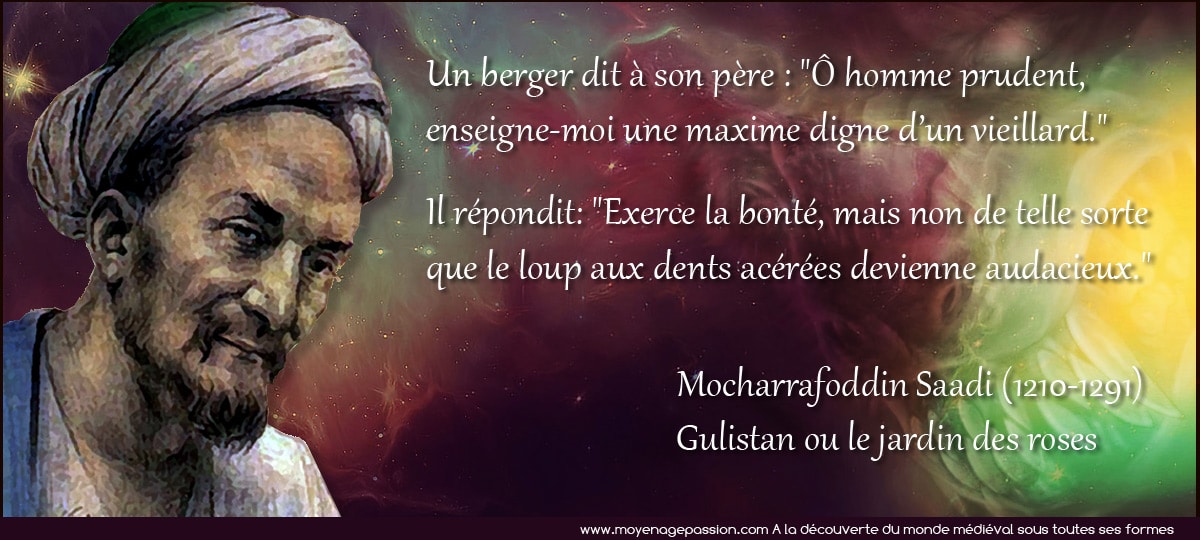

Période : Moyen âge central, XIIIe siècle

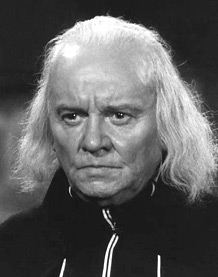

Auteur : Mocharrafoddin Saadi (1210-1291)

Un berger dit à son père : « ô homme prudent, enseigne-moi une maxime digne d’un vieillard. » Il répondit: « Exerce la bonté, mais non de telle sorte que le loup aux dents acérées devienne audacieux. »

Mocharrafoddin Saadi (1210-1291)

Poète, sage persan du moyen-âge central

Citation extraite du Gulistan ou le jardin des roses.

Bonjour à tous,

Saadi, élements de biographie :

poète, voyageur et conseiller des puissants

Immense poète, on sait de Saadi qu’il a beaucoup voyagé ce dont ses écrits témoignent. Pour le reste, comme de nombreuses choses de sa vie nous sont connus de sa main même, mais qu’il est lui-même conteur

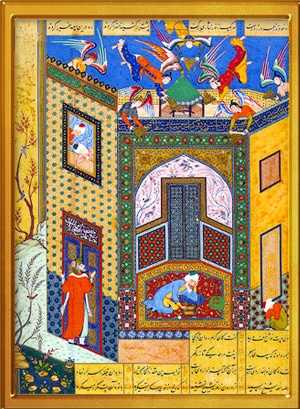

(Miniature du Gulistan, manuscrit persan du XVIe siècle)

De tout cela, il résulte qu’un certain nombre d’éléments reconnus comme faisant partie de sa biographie, sont à mettre en guillemets. Né à Shirâz, (Chiraz), ville du Sud-ouest de l’Iran, il est le fils d’un éminent religieux, conseiller de l’émir. Devenu orphelin assez tôt, il sera élevé par son grand-père maternel. Après des études dans une des plus prestigieuses universités de Bagdad, il entreprendra un voyage qui durera plus de trente-cinq ans. Ce périple couvrira le monde arabe actuel de l’Irak jusqu’à l’Afrique du nord et au Maghreb, en passant par l’Arabie et la Palestine et l’on suppose même qu’il ira jusqu’en Inde, même si cette partie là de son aventure semble sujette à caution. Il fera également pendant toute cette période plusieurs pèlerinages.

Le legs de Saadi et son œuvre

La poésie de Saadi est à la fois morale et teintée de philosophie, mais également à d’autres endroits plus religieuse, comme c’est le lot des poésies de l’Europe médiévale à la même période. En voici encore quelques lignes célèbres, entrées dans la postérité :

« Les enfants d’Adam font partie d’un corps

Ils sont créés tous d’une même essence

Si une peine arrive à un membre du corps

Les autres aussi, perdent leur aisance

Si, pour la peine des autres, tu n’as pas de souffrance

Tu ne mériteras pas d’être dans ce corps »

Mocharrafoddin Saadi

On les retrouve en effet au frontispice de l’ONU à New York sous une traduction un peu différente:

« Of one Essence is the human race,

Thusly has Creation put the Base;

One Limb impacted is sufficient,

For all Others to feel the Mace.

The Unconcerned with Others’ Plight,

Are but Brutes with Human Face. »

« D’une même essence est faite la race humaine,

Ainsi furent posées les bases de la Création ;

Il suffit qu’un membre soit affecté,

Pour que tous les autres en ressentent le poids.

Ceux qui ne se sentent pas concernés par les difficultés des autres,

Ne sont que brutes (bêtes?) avec un visage humain. »

Concernant le legs de Saadi, on lui doit deux ouvrages très connus, un en vers, le Boustan ou Bustan (le verger) et un en prose le Gulistan (le jardin ou l’empire des roses), et encore deux autres recueils moins célèbres composés à l’attention d’un vizir, dont l’un deux « Khabissât » (les méchancetés) est satirique. Il faut encore ajouter à cela plus de sept-cents distiques rédigés en arabe. Il écrit , en effet, indifféremment en perse ou en arabe avec le même degré de maîtrise.

S’il demeure des zones d’ombre sur sa vie pour les raisons évoquées plus haut et parce que sont venues encore s’y mêler des légendes racontées sur lui, on sait, de source sûre, qu’il a côtoyé de nombreux puissants qu’il a régalé de ses contes, de ses sermons ou de ses conseils. Il était aussi célèbre et reconnu de son vivant et sa poésie, autant que les enseignements qu’elle contient, ont largement débordé le berceau iranien et même le monde arabe pour s’étendre

(Le Boustan ou le verger, de Saadi, miniature tirée d’un manuscrit persan du XVIIIe siècle).

Il demeure difficile d’apprécier toutes les qualités de la poésie de Saadi, parce qu’elle souffre indéniablement de la traduction, mais de nombreux auteurs perses et arabes contemporains considèrent encore sa maîtrise du langage et son art de manier les mots comme exceptionnels. On dit son style simple et épuré mais inimitable et il semble que tous les auteurs qui s’y sont essayés ou qui se sont réclamés de son inspiration ne soient, à ce jour, parvenus à l’égaler. N’étant pas malheureusement en situation de lire sa prose comme sa poésie dans le texte original, il nous faut, quant à nous, nous contenter de ses traductions mais la sagesse qui la traverse parvient tout de même jusqu’à nous et c’est un vrai plaisir que de vous la faire partager.

En vous souhaitant une très belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

Sujet : poésie médiévale, poésie réaliste, satirique, trouvère, Vieux français, langue d’oil, ribauds, misère, hiver.

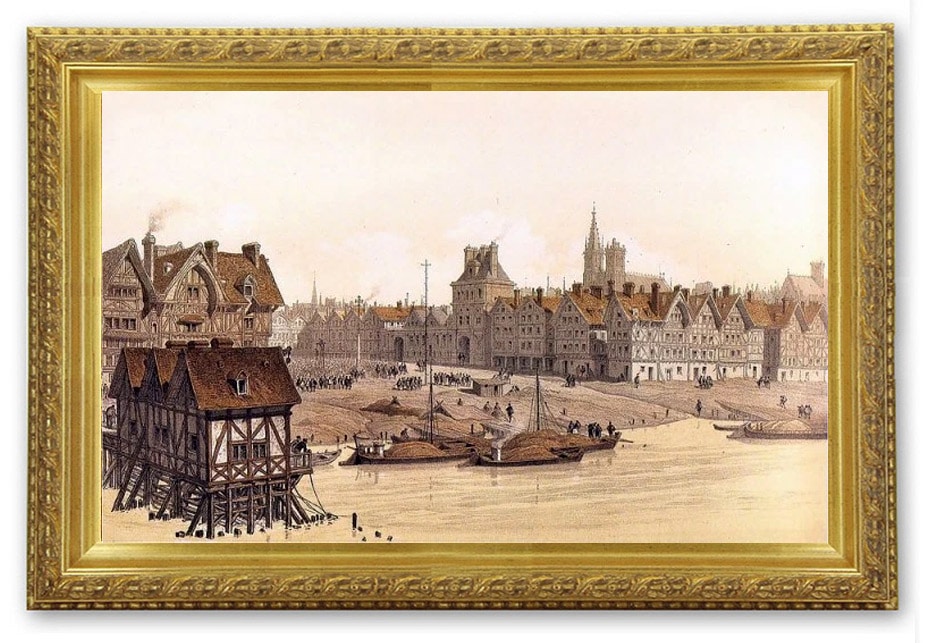

Sujet : poésie médiévale, poésie réaliste, satirique, trouvère, Vieux français, langue d’oil, ribauds, misère, hiver. our commencer cette semaine sous le signe médiéval, nous vous proposons une lecture audio celle de la célèbre poésie de Rutebeuf: le Diz des Ribauds de Grève. Il y est encore question de misère et d’hiver, mais cette fois-ci, ce n’est pas de sa propre infortune dont Rutebeuf nous parle mais de celle des miséreux qui se tiennent alors sur la place de Grève, à Paris.

our commencer cette semaine sous le signe médiéval, nous vous proposons une lecture audio celle de la célèbre poésie de Rutebeuf: le Diz des Ribauds de Grève. Il y est encore question de misère et d’hiver, mais cette fois-ci, ce n’est pas de sa propre infortune dont Rutebeuf nous parle mais de celle des miséreux qui se tiennent alors sur la place de Grève, à Paris.

les regards naïfs de jeunes paysans débarqués depuis peu, avec leur porte-

les regards naïfs de jeunes paysans débarqués depuis peu, avec leur porte- pour livrer également ses écrits aux flammes, soit son ouvrage: « Le Miroer (miroir) des âmes simples et anéanties ». Tout fut conduit avec l’aval du bon roé Philippe le Bel, mais il faut dire qu’il était bien lancé (pour ne pas dire bien chaud), puisque c’est cette même semaine qu’il fit aussi brûler les premiers templiers.

pour livrer également ses écrits aux flammes, soit son ouvrage: « Le Miroer (miroir) des âmes simples et anéanties ». Tout fut conduit avec l’aval du bon roé Philippe le Bel, mais il faut dire qu’il était bien lancé (pour ne pas dire bien chaud), puisque c’est cette même semaine qu’il fit aussi brûler les premiers templiers.

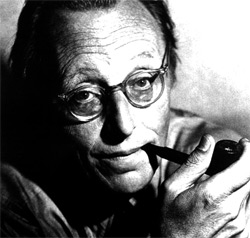

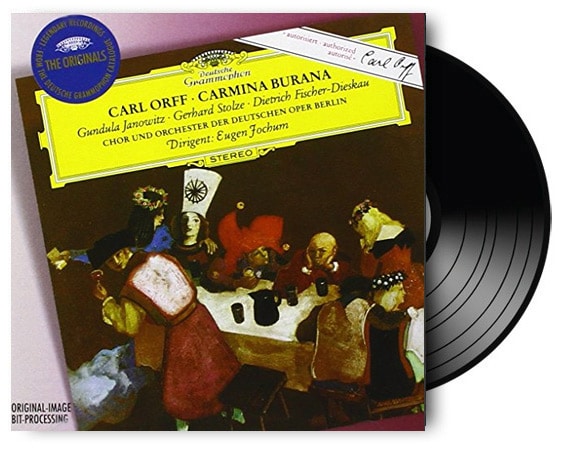

ous revenons, aujourd’hui, vers une pièce d’anthologie de la musique classique « moderne » composée dans les années 35 par Carl Orff et basée sur le

ous revenons, aujourd’hui, vers une pièce d’anthologie de la musique classique « moderne » composée dans les années 35 par Carl Orff et basée sur le

destinée. Il ne peut que subir ce que le sort (personnifié ici au centre de l’illustration), lui réserve.

destinée. Il ne peut que subir ce que le sort (personnifié ici au centre de l’illustration), lui réserve.

uite à l’article d’hier, nous publions aujourd’hui, une adaptation / traduction en français moderne de l’une des ballades d’Eustache Deschamps que nous y présentions en vieux français, avec un visuel pour l’accompagner.

uite à l’article d’hier, nous publions aujourd’hui, une adaptation / traduction en français moderne de l’une des ballades d’Eustache Deschamps que nous y présentions en vieux français, avec un visuel pour l’accompagner.