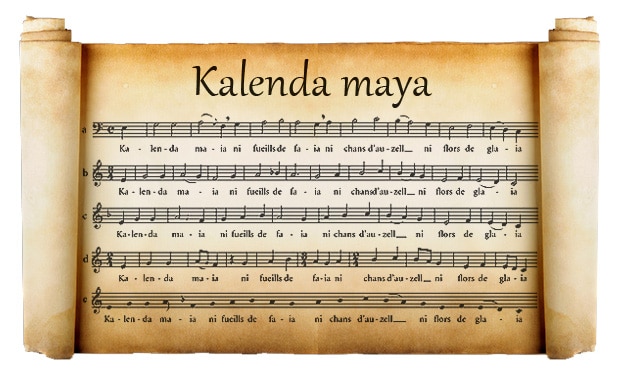

Titre : Kalenda maïa, Kalenda maya (Calenda)

Auteur : Raimbaut de Vaqueiras,

Période : moyen-âge central, XII, XIIIe

Interprètes : Clemencic Consort , René Zosso , Album : Troubadours, Harmonia Mundi

Bonjour à tous,

« Ni les calendes de Mai

Ni les feuilles de hêtres,

Ni les chants d’oiseaux, ou les glaïeuls fleuries

Ne sont de mon goût,

O noble et joyeuse dame,

Jusqu’à ce qu’un messager de la flotte

envoyé par votre belle personne

vienne me conter de nouveaux plaisirs d’amour et de joie

que vous m’apportez »

Raimbaut de Vaqueiras, Calendes de mai.

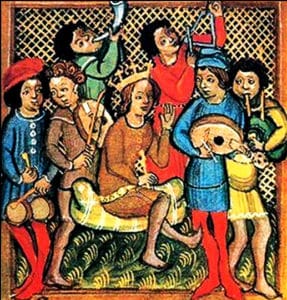

L’estampie : danse médiévale

des XIIe au XIVe siècles

On dit de cette chanson qu’elle a été chantée et même improvisée par le troubadour Raimbaut de Vaqueiras (1150 – 1207) sur la musique d’une estampie qui existait déjà. L’estampie est une danse du moyen-âge qui a été assez populaire du XIIIe siècle jusqu’au XIVe siècle. On la suppose née en France d’où elle s’est répandue jusqu’en Angleterre où elle a connu une grande popularité. Concernant le morceau que nous partageons aujourd’hui, c’est, à ce jour, une des plus ancienne estampie connue qui nous soit parvenue (cf universalis). On notera que cette chanson a été également interprété par le troubadour italien Angelo Branduardi sur son album » « Futuro Antico ». Rien d’étonnant quand on sait qu’en son temps Raimbaut de Vaqueiras fut au moins aussi populaire en Italie qu’en Provence sinon plus.

L’album « Troubadours » du Clemencic Consort

avec René Zosso

Pour la version que nous partageons aujourd’hui, elle est interprétée par le Clemencic Consort, accompagné de René Zosso. Au moment de la publication initiale, nous ne l’avions pas identifiée, aussi merci au visiteur qui a su rappeler à notre attention ce manque dans cet article ! C’était un des rares pour lequel nous n’avions pas l’interprète et l’occasion ne nous avait pas été donnée d’y revenir depuis sa parution. C’est chose faite, grâce à lui aussi merci encore.

Précisons qu’on peut trouver de nombreuses interprétations de Kalenda Maya, mais nous cherchions quelque chose de plus épuré qui puisse un peu nous rapprocher du contexte de sa création originale. Cette version qui reflète du reste bien l’esprit et le travail habituel de ce très bel ensemble médiéval sort clairement du lot.

Raimbaut de Vaqueiras :

guerrier, chevalier et troubadour

Fils d’un chevalier de Provence de petite noblesse et désargenté, les talents de jongleur et troubadour que Raimbaut de Vaqueiras (Vaucluse) développa assez vite le firent admettre à la cour de Guillaume des Baux, prince d’Orange, où il put développer son art du chant et de la poésie tout en apprenant le maniement des armes. Il passa, par la suite, à la cour de Boniface de Montferrat où il demeura, semble-t-il, la plus grande partie de sa vie. Il resta attaché au service de ce dernier dont il fut le vassal et qui le fit aussi chevalier, Entre autres campagnes et batailles, il accompagna notamment le Marquis de Montferrat, à l’occasion de la quatrième croisade.

Raimbaut de Vaqueiras a laissé une œuvre qui se compose de trente trois poésies lyriques mais également d’une « lettre épique » adressée à Boniface et dans laquelle il conte, en plus de deux cent pieds de vers, sa vie de Chevalier et de troubadour. Ce document reste, à ce jour, un des seuls témoignages autobiographiques, écrit de la main

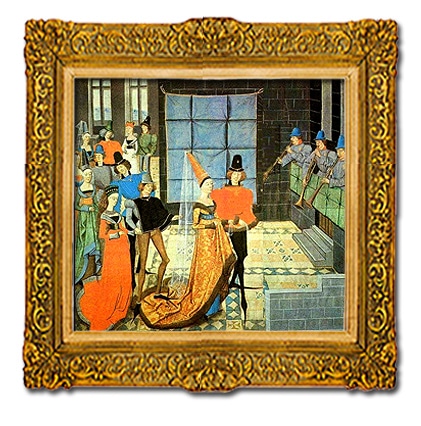

Fait qui mérite encore d’être souligné, on lui doit encore une poésie de cinq strophes dont chacune d’entre elle est écrite dans une langue différente : occitan, français, italien, gascon, galeïco-portugais et on dit encore de lui qu’il est un des troubadours qui aura le plus fait pour acclimater son art et la langue provençale dans la péninsule italienne! (ci-dessus Raimbaut de Vaqueiras, enluminures, BnF, Manuscrit 854, Recueil de poésies, en provençal, de troubadours, XIIIe siècle )

Outre le destin exceptionnel de cet homme, issu de famille pauvre et de petite noblesse, finalement adoubé et fait chevalier, Raimbaut de Vaqueiras fut aussi un des premiers troubadours à se rendre populaire dans les cours d’Italie du nord. On lui prête des talents qui vont de la poésie et l’art du troubadour jusqu’aux arts guerriers et on se trouve bien en peine de choisir celui qui le distingue le plus tant il montre des qualités dans les deux domaines. De sa mort, on sait peu de chose et on suppose qu’il est peut-être mort au combat, aux côtés de son suzerain lors d’une bataille qui opposait ce dernier aux bulgares pour défendre son royaume de Romanie.

Les paroles et l’histoire de la Chanson:

Un chant d’amour courtois.

Comme tous les troubadours, Rambaut de Vaqueiras était un provençal. Sa langue est donc, comme celle des troubadours, l’occitan. Nous n’avons pas cette langue dans notre besace et les langues latines que nous possédons sont de peu d’aide pour approcher la traduction de l’occitan. Concernant Kalenda Maya, nous en avons trouvé, pour l’instant une traduction anglaise et une autre italienne. A ce jour, il semble bien en effet que la bible des textes de Raimbaut de Vaqueiras et leur traduction soit anglaise : « The Poems of the Troubadour Raimbaut de Vaqueiras. By Joseph Linskill ». Pour le coup, une telle traduction reste un peu du billard indirect et ne saurait atteindre des sommets en terme d’excellence linguistique, mais cela aura le

En deux mots quand même, et pour ne pas vous laisser trop sur votre faim, l’histoire est un chant d’amour courtois. Le troubadour y déclare donc sa flamme douloureuse à la belle dame qu’il convoite et qu’il n’a pas encore « pécho », conquise pardon! Le voilà donc tout à ses tourments dans l’attente d’un messager aux premiers jours de mai, et même les chants d’un oiseau, les glaïeuls en fleur ou les belles feuilles de hêtres ne peuvent le soustraire à son supplice. Tremblant qu’on ne lui prenne la belle Béatrice avant même qu’elle ne soit à lui mais confiant en ses grandes vertus, il lui déclare son amour transis tout au long du chant. Pour l’anecdote, on ne sait pas vraiment qui était cette dame Béatrice mais plusieurs poèmes de Raimbaut de Vaqueiras y font référence après qu’il ait rejoint la cour de Montferrat.

Les paroles originales de Calenda Maïa, (Kalenda Maïa) en occitan

Kalenda maia

Ni fueills de faia

Ni chans d’auzell ni flors de glaia

Non es qe.m plaia,

Pros dona gaia,

Tro q’un isnell messagier aia

Del vostre bell cors, qi.m retraia

Plazer novell q’amors m’atraia

E jaia,

E.m traia

Vas vos, donna veraia,

E chaia

De plaia

.l gelos, anz qe.m n’estraia.

Ma bell’ amia,

Per Dieu non sia

Qe ja.l gelos de mon dan ria,

Qe car vendria

Sa gelozia,

Si aitals dos amantz partia;

Q’ieu ja joios mais non seria,

Ni jois ses vos pro no.m tenria;

Tal via

Faria

Q’oms ja mais no.m veiria;

Cell dia

Morria,

Donna pros, q’ie.us perdria.

Con er perduda

Ni m’er renduda

Donna, s’enanz non l’ai aguda

Qe drutz ni druda

Non es per cuda;

Mas qant amantz en drut si muda,

L’onors es granz qe.l n’es creguda,

E.l bels semblanz fai far tal bruda;

Qe nuda

Tenguda

No.us ai, ni d’als vencuda;

Volguda,

Cresuda

Vos ai, ses autr’ajuda.

Tart m’esjauzira,

Pos ja.m partira,

Bells Cavalhiers, de vos ab ira,

Q’ailhors no.s vira

Mos cors, ni.m tira

Mos deziriers, q’als non dezira;

Q’a lauzengiers sai q’abellira,

Donna, q’estiers non lur garira:

Tals vira,

Sentira

Mos danz, qi.lls vos grazira,

Qe.us mira,

Cossira

Cuidanz, don cors sospira.

Tant gent comensa,

Part totas gensa,

Na Beatritz, e pren creissensa

Vostra valensa;

Per ma credensa,

De pretz garnitz vostra tenensa

E de bels ditz, senes failhensa;

De faitz grazitz tenetz semensa;

Siensa,

Sufrensa

Avetz e coneissensa;

Valensa

Ses tensa

Vistetz ab benvolensa.

Donna grazida,

Qecs lauz’ e crida

Vostra valor q’es abellida,

E qi.us oblida,

Pauc li val vida,

Per q’ie.us azor, donn’ eissernida;

Qar per gencor vos ai chauzida

E per meilhor, de prez complida,

Blandida,

Servida

Genses q’Erecs Enida.

Bastida,

Finida,

N’Engles, ai l’estampida.

Voilà, pour la traduction complète en français, ce sera pour un peu plus tard. 🙂

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

uel plaisir de se lever matin et relevant ses courriers d’y trouver un message qui nous parle de François Villon et qui, même mieux que simplement nous en parler, nous le dit.

uel plaisir de se lever matin et relevant ses courriers d’y trouver un message qui nous parle de François Villon et qui, même mieux que simplement nous en parler, nous le dit. Gérald Robert qui nous fait, aujourd’hui, l’amitié de ce partage est comédien « voix off » mais comme une voix, cache toujours une âme et un corps, il est bien sûr, avant tout, comédien et publie également des

Gérald Robert qui nous fait, aujourd’hui, l’amitié de ce partage est comédien « voix off » mais comme une voix, cache toujours une âme et un corps, il est bien sûr, avant tout, comédien et publie également des

a ballade des pendus ou l’épitaphe de Villon est sans nul doute le texte le plus connu de notre plus cher poète du XVe siècle et de la fin du moyen-âge. Léo Ferré a porté cette poésie, nous en avons déjà parlé dans un

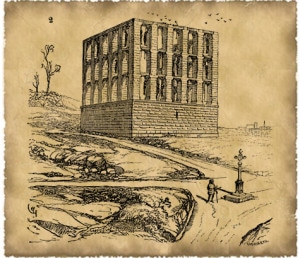

a ballade des pendus ou l’épitaphe de Villon est sans nul doute le texte le plus connu de notre plus cher poète du XVe siècle et de la fin du moyen-âge. Léo Ferré a porté cette poésie, nous en avons déjà parlé dans un  ette illustration (ci-dessous) de l’impressionnante fourche patibulaire de Montfaucon est tirée de l’incontournable Dictionnaire raisonné d’archi-tecture médiévale d’Eugène Viollet le Duc, On pouvait voir ce gibet, frappé de gigantisme, au bord de la route et à l’approche du domaine quand la justice donnait encore en spectacle public ses punitions et ses sentences, Les premières traces de ce monument remontent au XIIe siècle mais il a perduré jusque tard dans le XVe siècle. il reste, à ce jour, l’ouvrage le plus monumental connu dédié à la pendaison ou à la

ette illustration (ci-dessous) de l’impressionnante fourche patibulaire de Montfaucon est tirée de l’incontournable Dictionnaire raisonné d’archi-tecture médiévale d’Eugène Viollet le Duc, On pouvait voir ce gibet, frappé de gigantisme, au bord de la route et à l’approche du domaine quand la justice donnait encore en spectacle public ses punitions et ses sentences, Les premières traces de ce monument remontent au XIIe siècle mais il a perduré jusque tard dans le XVe siècle. il reste, à ce jour, l’ouvrage le plus monumental connu dédié à la pendaison ou à la  suspension des condamnés, mais les fourches patibulaires ont été populaires et répandues sur tout le territoire de France pendant de longs siècles.

suspension des condamnés, mais les fourches patibulaires ont été populaires et répandues sur tout le territoire de France pendant de longs siècles. ous n’allons pas prétendre réécrire, ici, en deux lignes, les longues et passionnantes pages de « Surveiller et punir » du brillant Michel Foucault quand il nous parle de ces sociétés médiévales et monarchiques, qui marquent les suppliciés de leur justice jusque dans leurs chairs et qui mettent en scène leurs souffrances de manière publique; cette idée qu’alors, s’attaquer aux lois c’est s’attaquer au corps sacré du roi (ou du seigneur) qui les personnifie et les incarne, comme il incarne l’Etat. Mais, des premières fourches patibulaires médiévales

ous n’allons pas prétendre réécrire, ici, en deux lignes, les longues et passionnantes pages de « Surveiller et punir » du brillant Michel Foucault quand il nous parle de ces sociétés médiévales et monarchiques, qui marquent les suppliciés de leur justice jusque dans leurs chairs et qui mettent en scène leurs souffrances de manière publique; cette idée qu’alors, s’attaquer aux lois c’est s’attaquer au corps sacré du roi (ou du seigneur) qui les personnifie et les incarne, comme il incarne l’Etat. Mais, des premières fourches patibulaires médiévales  aux gibets les plus récents de la période monarchique, il y a, indéniablement, dans la symbolique et la scénarisation de cette justice du passé, la volonté d’exposer un pouvoir qui se perpétue de manière symbolique jusque sur le plan de la mystique. D’une certaine manière, ces pendus que Villon nous décrit si bien semblent véritablement poursuivis dans leur corps et leur âme, bien après leur trépas et en quelque sorte jusque dans l’au-delà.

aux gibets les plus récents de la période monarchique, il y a, indéniablement, dans la symbolique et la scénarisation de cette justice du passé, la volonté d’exposer un pouvoir qui se perpétue de manière symbolique jusque sur le plan de la mystique. D’une certaine manière, ces pendus que Villon nous décrit si bien semblent véritablement poursuivis dans leur corps et leur âme, bien après leur trépas et en quelque sorte jusque dans l’au-delà.

ujourd’hui nous vous proposons une adaptation, traduction et mise en vers d’un fabliau du moyen-âge, plus précisément du XIIIe siècle, qui a pour titre: « La housse partie ». En français moderne, on pourrait traduire ce titre par « la couverture partagée » ou « coupée en deux ». Au passage, il est intéressant de noter que l’espagnol a gardé du latin ce sens de « partager » : « compartir » partager des biens de la nourriture avec autrui et encore « partir »: séparer, couper en deux. Dans le mot « partir » en français, l’étymologie est la même et vient du latin « partire » (séparer) et il y a encore finalement ce sens de séparation mais le verbe « partir » dans le sens de « faire des parts » n’est plus usité.

ujourd’hui nous vous proposons une adaptation, traduction et mise en vers d’un fabliau du moyen-âge, plus précisément du XIIIe siècle, qui a pour titre: « La housse partie ». En français moderne, on pourrait traduire ce titre par « la couverture partagée » ou « coupée en deux ». Au passage, il est intéressant de noter que l’espagnol a gardé du latin ce sens de « partager » : « compartir » partager des biens de la nourriture avec autrui et encore « partir »: séparer, couper en deux. Dans le mot « partir » en français, l’étymologie est la même et vient du latin « partire » (séparer) et il y a encore finalement ce sens de séparation mais le verbe « partir » dans le sens de « faire des parts » n’est plus usité.

écidément, quand il est question d’histoire médiévale, la ville de Bayeux nous régale de bien des choses et pas seulement de la mythique tapisserie de soixante-dix mètres de long que la reine Mathilde broda aux XIe siècle et qui conte l’histoire de la conquête de l’Angleterre par le Duc de Normandie, Guillaume le conquérant. Aujourd’hui, nous nous intéressons à un

écidément, quand il est question d’histoire médiévale, la ville de Bayeux nous régale de bien des choses et pas seulement de la mythique tapisserie de soixante-dix mètres de long que la reine Mathilde broda aux XIe siècle et qui conte l’histoire de la conquête de l’Angleterre par le Duc de Normandie, Guillaume le conquérant. Aujourd’hui, nous nous intéressons à un

que nous vous proposons, aujourd’hui, il est question de chanter la mort d’Henri V d’Angleterre

que nous vous proposons, aujourd’hui, il est question de chanter la mort d’Henri V d’Angleterre