Sujet : auteur médiéval, conte moral, Espagne Médiévale, littérature médiévale, sagesse, parabole des aveugles.

Période : Moyen Âge central ( XIVe siècle)

Auteur : Don Juan Manuel (1282-1348)

Titre : Exemple XXXIV de ce qu’il advint à un aveugle…

Ouvrage : Le comte Lucanor, traduit par Adolphe-Louis de Puibusque (1854)

Bonjour à tous,

ous partons, aujourd’hui, en direction de l’Espagne médiévale, celle de Don Juan Manuel, seigneur et chevalier des XIIIe et XIVe siècles. Et nous suivrons encore ses pas à la rencontre de son Comte Lucanor, accompagné comme il se doit de son célèbre serviteur, le sage Patronio. Un peu plus de deux siècles avant Cervantès et son Don Quichotte, ce petit ouvrage de contes moraux variés a marqué de son empreinte la littérature médiévale ibérique, et l’explorer est toujours un plaisir.

Cette fois-ci, le petit conte moral du Duc et Prince de Villena que nous avons choisi de vos présenter plaide en faveur de la prudence. Il prend un peu la forme d’un conseil en stratégie militaire et politique comme c’est souvent le cas dans l’ouvrage, mais on peut, sans problème, en élargir le champ. La morale en est simple : un aveugle n’est jamais le mieux indiqué pour en mener un autre. Et, s’il vous convie à le suivre sur un chemin hasardeux et périlleux, fût-t-il un ami de cœur ou de bonne volonté, la sagesse commanderait la défiance. Patronio ne manquera pas de nous le rappeler et on ne pourra évidemment s’empêcher de voir, dans ce conte médiéval, une référence biblique aux Evangiles.

Luc 6:39. Il leur dit aussi cette parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?

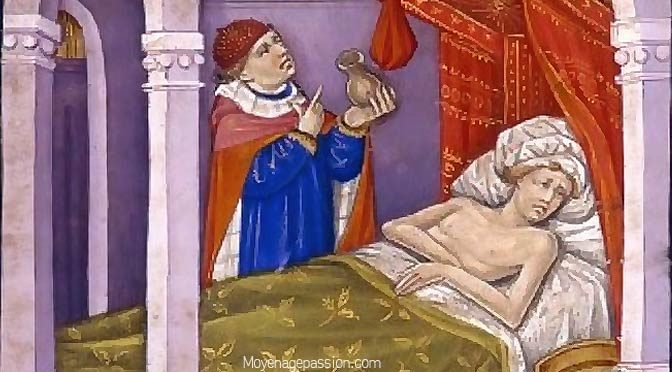

Deux siècles plus tard et autour de 1568, cette antique parabole des aveugles inspirera, à son tour, une grande toile à Pieter Brueghel l’ancien. Nous n’avons su résister à la tentation de vous en mettre une reproduction en tête d’article. Pour le reste, et sur ses aveugles qui prétendent en guider d’autres, toute ressemblance avec des personnages de l’actualité ou toute allusion au contexte politique actuel ne serait pas nécessairement fortuite.

Le comte Lucanor – Exemple XXXIV

De ce qui advint a un aveugle qui se laissa guider par un autre aveugle

Le comte Lucanor s’entretenait un jour avec son conseiller : « Patronio, lui dit-il, un de mes parents et amis, dans lequel j’ai une grande confiance, parce que je suis certain qu’il a pour moi un attachement véritable, m’engage à faire une expédition que je redoute beaucoup, et il m’assure qu’il n’y a rien à craindre, attendu qu’il périrait avant qu’il pût m’arriver le moindre mal. Dites-moi, je vous prie, ce qu’il faut que je décide.«

— Seigneur comte Lucanor, répondit Patronio, je vous conseillerais plus facilement si vous saviez ce qui advint à un aveugle avec un autre aveugle.

— Et qu’est-ce que c’est ? demanda le comte.

— Seigneur comte Lucanor, reprit Patronio, un homme qui demeurait dans un village perdit peu à peu la vue et devint tout à fait aveugle ; cet homme était pauvre. Un autre aveugle qui habitait le même endroit, vint le trouver et lui proposa d’aller de compagnie dans un village voisin, où ils demanderaient l’aumône pour l’amour de Dieu, et où ils auraient de quoi vivre à leur aise. Celui-ci répondit que sur la route qu’ils avaient à parcourir il y avait de très mauvais pas, et que celui lui faisait grand peur. Sur quoi l’aveugle répliqua qu’il ne fallait pas qu’il eût la moindre crainte, parce qu’il serait avec lui et le guiderait sûrement. Il lui donna tant de belles paroles et lui monta si bien la tête que le départ fut résolu et que tous deux se mirent en route. Or, quand ils furent arrivés aux passages difficiles et aux fondrières, l’aveugle qui marchait le premier tomba dans un abîme et entraina avec lui l’aveugle qui avait hésité à le suivre.

Et vous, seigneur comte Lucanor, si vous avez des raisons de croire qu’il y a des chances périlleuses dans ce qu’on vous propose, ne vous aventurez pas sur la route du danger, par cela seul que votre parent ou ami vous assure qu’il perdra la vie avant que vous ayez le moindre mal ; car sa mort ne vous dédommagerait guère, si vous deviez recevoir quelque mauvais coup ou mourir aussi. »

Le comte approuva les conseil ; il le suivit et s’en trouva bien. Don Juan Manuel, estimant que l’exemple était utile à retenir, le fit écrire dans ce livre avec deux vers qui disent ceci :

« Sur la foi d’un ami qui s’expose à périr,

Ne cours pas au danger lorsque tu peux le fuir »

Sur la morale de ce conte et sa traduction

Si nous suivons fidèlement les pas de Adolphe Louis de Puibusque pour la retranscription de cet « Exemple » du comte Lucanor, nous nous permettrons, une nouvelle fois, de chercher quelques alternatives à la traduction très libre que l’auteur du XIXe siècle fait de sa morale. Avant d’avancer dans cette direction, empressons nous de dire que les tournures de AL Puibusque ne manquent pas d’humour et font aussi pleinement le charme de son ouvrage. Il s’agit donc plus d’un jeu, un exercice de style, que d’un élan critique. Ainsi, pour l’exemple du jour et dans l’ouvrage original, l’espagnol ancien nous donne :

« Nunca te metas o puedas aver mal andança

Aunque tu amigo te faga segurança »

Dans certaines versions plus récentes, en Espagnol moderne, du même ouvrage, on trouve cette morale ainsi traduite :

« Nunca te metas donde corras peligro

Aunque te asista un verdadero amigo »

Mal andança, mauvais pas, mauvaise marche, danger, péril : à quelques siècles d’intervalles, les deux versions espagnoles sont assez proches avec, en plus, dans la version moderne, l’idée d’un ami « véritable », sans doute là pour allonger un peu les pieds au risque de les faire déborder. Dans l’esprit de coller à la lettre, voici deux propositions en français moderne qui pourraient convenir. La première est sans doute une plus médiévale que l’autre par ses références.

« Ne t’aventure jamais sur la voie du danger

Même si un ami s’offre en bouclier. »

ou

« Ecarte-toi des lieux où tu risques le pire,

Quand bien même un ami offre de t’y conduire. »

Une belle journée à tous.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.