Auteurs : Philippe de Vitry (1291-1361), François Villon (1431-?1463)

Titre : « Le dit de Franc-Gontier » et « les Contredicts de Franc-Gontier »

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle.

Ouvrages : oeuvres de Villon, PL Jacob (1854) , oeuvres de phillipe de Vitry, Prosper tarbé (1850)

Bonjour à tous,

Empreinte de lyrisme, faisant l’éloge des plaisirs simples et champêtres, l’auteur y mettait en perspective une vie rupestre, devenue symbole d’une certaine liberté et

Certes, on ne pouvait à la fois vouloir la paix d’une vie retirée au grand air et espérer dans le même temps, richesse, luxe et confort. Le Dit de Franc-Gontier encensait donc aussi une certaine simplicité corollaire de ce choix de vie et on pouvait encore lire, dans ce plaisant récit demeuré une pièce célèbre de poésie et de littérature médiévale, l’éloge d’un travail de la terre faisant sens et étant même en soi une récompense; belle réhabilitation au passage du vilain ou du serf, de leur labeur et de la vie rupestre élevés avec ce poème et dans ce courant de XIVe siècle, au dessus de certaines moqueries communes dont ils avaient été si souvent l’objet au cours des siècles précédents (voir article les vilains des fabliaux).

Le dit de Franc-Gonthier

de Philippe de Vitry

Soubs feuille verd, sur herbe delictable

Sur ruy bruyant et sur claire fontaine

Trouvay fichee une borde portable,

Là sus mangeoient Gontier o dame Heleyne

Fromage frais, laict, beurre, fromagée,

Cresme, maton, prune, noix, pomme, poire,

Cibor, oignon, escaillongne froyee

Sur crouste grise (bise) au gros sel pour mieulx boire.

Au groumme burent; et oisellons harpoient

Pour rebaudir et le dru et la drue,

Qui par amours depuis s’entrebaisoient

Et bouche et née, et polie, et barbue

Quand eurent prins des doux mets de nature,

tantot Gonthier hache au col au bois entre

Et Dame Héleine si mit toute sa cure

A ce buer, qui cueuvre dos et ventre.

‘J’ouïs Gonthier en abattant son arbre

Dieu mercier de sa vie très sure:

“Ne scai, dit-il, que sont piliers de marbre,

Pommeaux luisans, murs vestus de peincture;

Je n’ay paour de trahison tissue

Soubz beau semblant, ne qu’empoisonné soye

En vaisseau d’or. Je n’ay la teste nue

Devant tyran, ne genoil qui se ploye.

Verge d’huissier jamais ne me desboute,

Car jusques la ne me prend convoitise,

Ambition, ne lescherie gloute.

Labour me paist en joieuse franchise :

Moult j’ame Helayne et elle moy sans faille,

Et c’est assez. De tombe n’avons cure.”

Lors je dy : “Las! serf de court ne vault maille,

Mais Franc Gontier vault en or jame pure”.

Version de Prosper Tarbé – les Œuvres de Philippe de Vitry (1850)

Dans le courant du même siècle et même du suivant, les thèmes de ce Franc-Gontier seront repris par d’autres auteurs médiévaux, souvent eux-même lassés de la vie curiale et de ses artifices. On pourra compter parmi eux Eustache Deschamps (voir ballade sur l’estat moyen ou encore ballade je n’ay cure d’être en geôle) ou encore Alain Chartier (1385-1430), pour ne citer que ces deux-là.

Comme référence encore plus directe, il faut encore mentionner Pierre d’Ailly (ou Ailliac) qui, dans le courant de ce même XIVe siècle et dans une petite pièce très réussie, connue d’ailleurs sous le nom de « Contre-dicts de Franc-Gontier » rendra explicitement grâce à la vie du Franc Gontier de Philippe de Vitry et à ses valeurs, contre celles du tyran dont il fera le portrait vitriolé dans sa poésie.

« Las ! Trop mieulx vaut de Franc-Gontier la vie,

Sobre liesse, et nette povreté,

Que poursuivir, par orde gloutonnie,

Cour de tyran, riche malheureté. »

« Les contredits de Franc-Gontier » ou « Combien est misérable la vie du tyran », par Pierre d’Ailly (1351-1411), Notice historique et littéraire sur le Cardinal Pierre d’Ailly, Eveque de Cambray au XVe siècle, par M Arthur Dinaux (1824)

Satire et contre satire,

Le franc-Gontier de François Villon

Contrairement à la pièce citée de Pierre d’Ailly qui avait reconnu volontiers une certaine exemplarité dans le choix de vie du Franc-Gontier de Philippe de Vitry, les contredits de François Villon, écrits dans le courant du siècle suivant, se situeront dans un contre-pied distancié et moqueur. Grandi au milieu de l’agitation et du bruit des rues de Paris, Villon reste sans doute plus que tout un urbain, et la vie rustre, sans grand faste, sans confort et pire que tout, à l’eau et sans vin, n’ont rien pour le séduire.

Opposition entre confort et rusticité, et peut-être même au fond entre l’urbain, l’homme de la ville et l’homme de la ruralité, on ne peut s’empêcher de voir encore à travers cette ballade, le Villon gouailleur qui se fait, par jeu et par farce et avec un plaisir jamais dissimulé, le porte-parole des bons vivants, des « francs jouisseurs » et des fêtards. Pour peu, on l’imagine même bien lire cette ballade à voix haute dans quelque taverne parisienne, en faisant rire, à gorge déployée, ses compagnons de beuverie.

Pourtant et c’est finalement assez cocasse, à la relative profondeur de la satire que Philippe de Vitry avait opposé à son siècle et à la vie curiale et ses excès (convoitise, pouvoir, ambition, etc…) en prônant

Contre ce monde médiéval chrétien qui tente pourtant si fort d’en freiner les ardeurs, le désir de richesse, de confort, et même plus loin de débauche et de luxure, les hommes et les satires n’en sont-ils pas déjà pleins ? Qu’ils suffisent de lire les fabliaux ou les diatribes de tous bords, adressées aux puissants, aux princes ou même au personnel de l’église et du clergé par la plupart des auteurs satiriques pour s’en convaincre. Dans ce contexte, qu’est-ce que le véritable anti-conformisme ? On en jugera mais finalement, peut-être que, depuis l’aube des temps, l’image du marginal ou du « voyou », polisson, jouisseur, dispendieux, etc, ne va-t’elle jamais tout à fait contre certaines voies tracées par les tenants du pouvoir et n’en est qu’une caricature ou une débauche exacerbée. De ce point de vue, en forme de clin d’oeil et de question ouverte, de Vitry à Villon et même si leurs manières diffèrent, on pourra se poser la question de savoir quel est le plus satirique des deux ?

Les Contredicts de Franc-Gontier

Ballade médiévale de François Villon

Sur mol duvet assis, ung gras chanoine,

Lez ung brasier, en chambre bien nattée*,

A son costé gisant dame Sydoine,

Blanche, tendre, pollie et attaintée :

Boire ypocras, à jour et à nuyetée,

Rire, jouer, mignonner et baiser,

Et nud à nud, pour mieulx des corps s’ayser,

Les vy tous deux, par un trou de mortaise :

Lors je congneuz que, pour dueil appaiser,

Il n’est trésor que de vivre à son aise.

Se Franc-Gontier et sa compaigne Heleine

Eussent ceste doulce vie hantée,

D’aulx et civotz, qui causent forte alaine,

N’en mengeassent bise crouste frottée .

Tout leur mathon, ne toute leur potée.

Ne prise ung ail, je le dy sans noysier.

S’ils se vantent coucher soubz le rosier,

Ne vault pas mieulx lict costoyé de chaise ?

Qu’en dictes-vous? Faut-il à ce muser ?

Il n’est trésor que de vivre à son aise.

De gros pain bis vivent, d’orge, d’avoine,

El boivent eau, tout au long de l’année.

Tous les oyseaulx, d’îcy en Babyloine,

A tel escot, une seule jouinée

Ne me tiendroient, non une matinée..

Or s’esbate, de par Dieu, Franc-Gontier,

Hélène o luy, soubz le bel esglantier;

Si bien leur est, n’ay cause qu’il me poise ;

Mais , quoy qu’il soit du laboureux mestier,

Il n’est trésor que de vivre à son aise.

Envoi.

Prince, jugez, pour tous nous accorder.

Quant est à moy (mais qu’à nul n’en desplaise),

Petit enfant, j’ay ouy recorder

Qu’il n’est trésor que de vivre à son aise.

En vous souhaitant une excellente journée!

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes

n trouve dans un rare manuscrit des Lunettes des princes de

n trouve dans un rare manuscrit des Lunettes des princes de

n parcourant l’œuvre conséquente d’Eustache Deschamps, on ne cesse d’être frappé par le nombre impressionnant de sujets sur lesquels cet auteur prolifique du XIVe siècle a pu écrire.

n parcourant l’œuvre conséquente d’Eustache Deschamps, on ne cesse d’être frappé par le nombre impressionnant de sujets sur lesquels cet auteur prolifique du XIVe siècle a pu écrire.

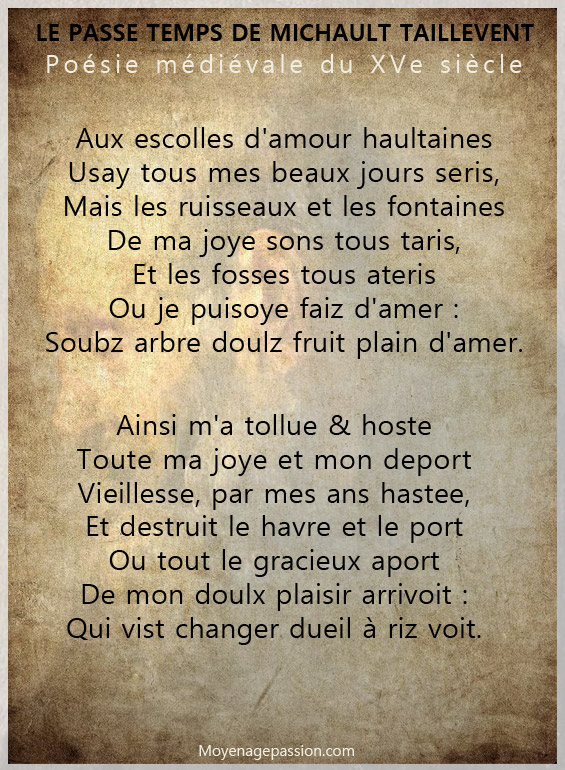

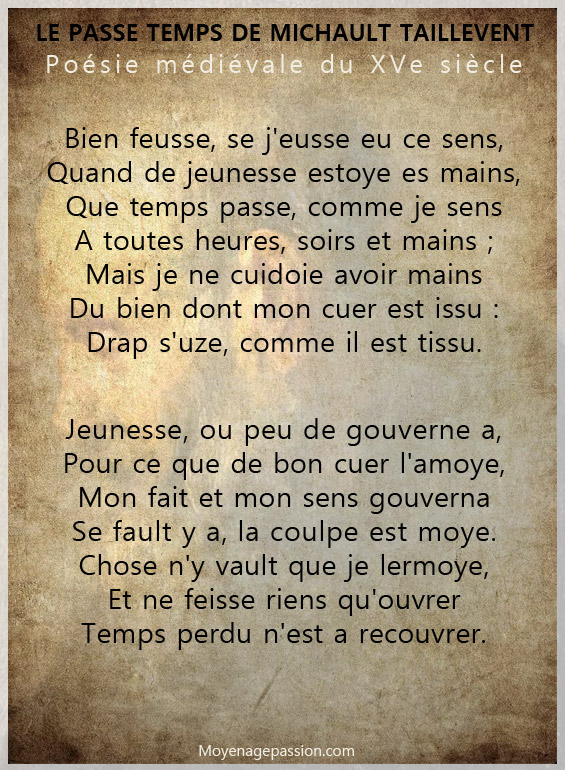

ous publions aujourd’hui quelques strophes supplémentaires du Passe-temps de Michault Taillevent. En réalité, nous en suivons le fil. Nous avions, en effet, déjà publié

ous publions aujourd’hui quelques strophes supplémentaires du Passe-temps de Michault Taillevent. En réalité, nous en suivons le fil. Nous avions, en effet, déjà publié