Sujet : musique, chanson, médiévale, vieux français, trouvère, Champagne, amour courtois, satire, langue d’oïl, courtoisie.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle.

Auteur : Robert La Chièvre de Reims (1190-1220)

Titre : Qui bien vuet Amors descrivre

Interprète : Brigitte Nesle

Album: « Ave Eva », chansons de femmes du XIIe & XIIIe siècles (1995)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nos pérégrinations médiévales nous entraînent à la découverte d’un nouveau trouvère du Moyen Âge central. Connu sous le nom de Robert la Chièvre ou Robert de Reims, cet auteur compositeur des XIIe et XIIIe siècles appartient à la génération des premiers trouvères du nord de la France.

Nous le retrouverons ici dans une jolie chanson satirique sur les joies mais aussi les chausse-trappes de l’Amour. L’ambivalence est donc au programme de cette pièce qui s’éloigne des standards habituels de la lyrique courtoise. Avant cela, disons tout de même un mot de l’œuvre et de la biographie de ce trouvère.

Biographie & œuvre de Robert de Reims

Peu de détails nous sont parvenus de la vie de Robert La Chièvre. Originaire de Champagne, ce trouvère aurait été actif entre la toute fin du XIIe siècle et le premier tiers du XIIIe siècle (1190-1220). Cela le situe comme contemporain d’auteurs comme Blondel de Nesle (1155-1202), Gace Brûlé (1160-1213), Conon de Béthune (1150-1220) ou encore un peu plus tardivement Colin Muset (1210-1250).

Des confusions autour de son nom

Concernant son patronyme, les copistes des manuscrits médiévaux (et les médiévistes à leur suite) ont jonglé longtemps entre Robert de Reins, Robert de Rains, Robert li Chièvre, la Chièvre, etc…

Certains auteurs ont considéré logiquement que La Chièvre était son patronyme puisqu’il s’en sert dans certains de ses envois poétiques. Entre ceux-là, Arthur Dinaux émit même l’hypothèse que le trouvère pouvait être originaire du Hainaut et de la petite seigneurie de Chièvres 1. L’hypothèse semble avoir été réfutée depuis, en l’absence de faits pour l’étayer.

D’autres auteurs des XIXe et XXe siècles ont pensé que La Chièvre pouvait être un pseudonyme (cf Jeanroy : Robert de Reims « dit » la Chèvre 2). Au milieu du XIXe siècle, la monumentale Histoire littéraire de la France en 43 volumes semble toutefois avoir tranché le débat, en classant l’auteur sous le nom de Robert la Chièvre de Reims3.

Peu d’éléments factuels

Sur les détails de la vie ou les origines de Robert de Reims, nous en savons donc peu et sa poésie ne nous est guère d’un grand secours. Il semble avoir été jongleur et trouvère, vraisemblablement plus proche du petit clerc que d’un seigneur ayant fief et cour.

Le contenu de ses vers ne fait pas non plus référence à des noms ou des faits auquel se raccrocher. Ses textes gravitent principalement autour du sentiment amoureux ou ses désillusions, avec quelques pièces satiriques. Aucun noble ou lieu ne s’y trouvent cités qui puissent nous aider à percer la vie du trouvère.

En parcourant son leg poétique, on pourrait lui prêter une maîtresse qui le quitta et lui causa quelques désillusions. Toutefois, là encore le propos reste purement spéculatif et on ne peut guère l’extrapoler hors de son cadre littéraire.

L’œuvre de Robert la Chièvre de Reims

Elle est composée de neuf pièces monodiques dont quatre se doublent de versions polyphoniques pour aboutir à treize pièces en tout. Certaines sont attachées à la lyrique courtoise dans ses formes habituelles. D’autres sont plus satiriques ou caustiques. On trouve également une pastourelle, une sotte chanson sur l’amour (la première du genre), une chanson sur Robin et Marion et une autre sur le thème médiéval de la belle Aélis.

Outre le fait que certaines de ses pièces ont pu inspirer des trouvères plus tardifs, une des originalités du répertoire de Robert la Chièvre de Reims est la présence dans les manuscrits de variantes polyphoniques pour des pièces monodiques. Pour Samuel Rosenberg, l’un des derniers biographes du trouvère (voir notes, ouvrage de 2020), cette présence de motets et cette mixité de répertoire pourrait être révélatrice de la manière dont les premiers trouvères ont pu contribuer activement au développement de la polyphonie 4 et même à influencer le corpus liturgique.

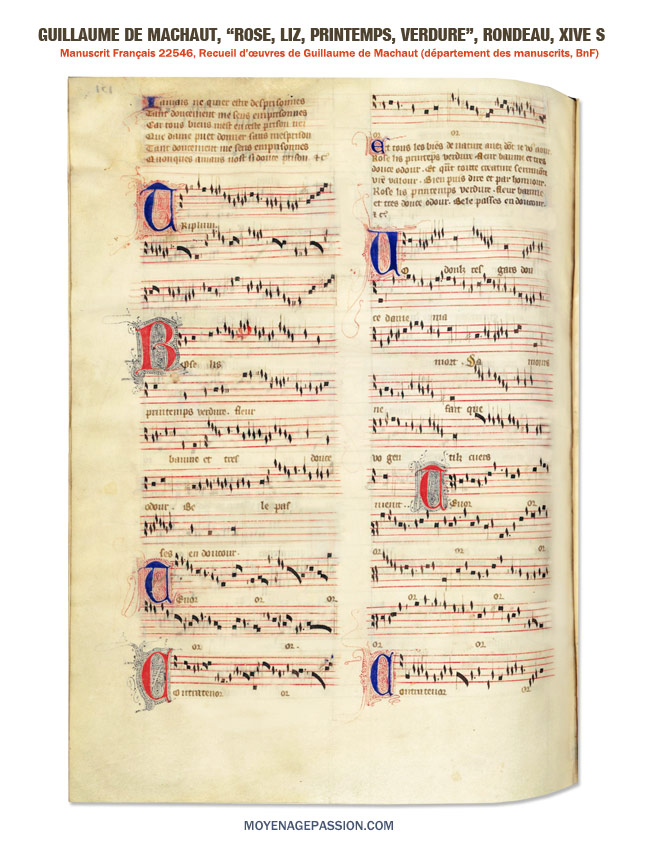

Aux Sources manuscrites de son œuvre

Les chansons de Robert de Reims sont présentes dans un nombre important de manuscrits médiévaux : treize en tout5. L’œuvre s’y trouve disséminée la plupart du temps avec quelques chansons ça et là. Des manuscrits comme le chansonnier Clairambault (Nouvelle Acquisition française 1050) ou le Manuscrit du Roy (ms Français 844) comptent au nombre des manuscrits qui en réunissent le plus grand nombre.

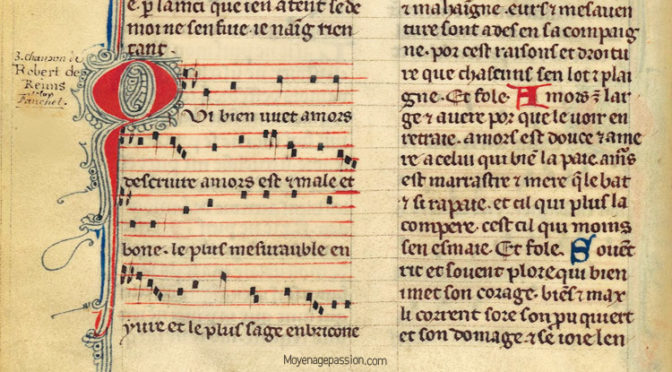

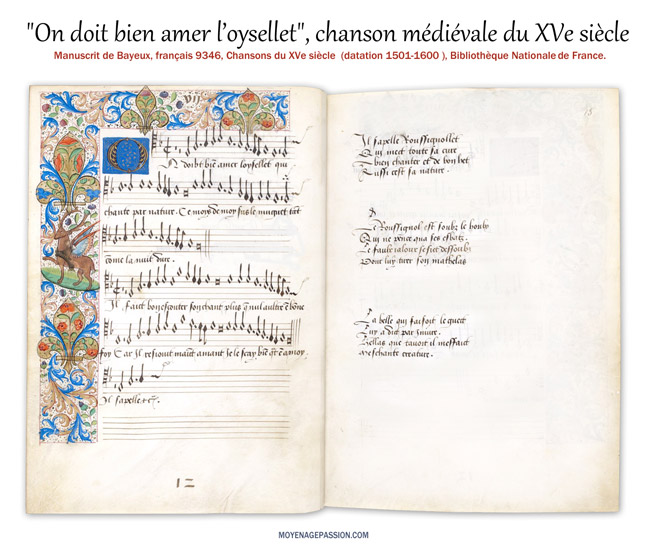

Pour la pièce du jour et sa partition d’époque, nous avons choisi quant à nous deux autres manuscrits. D’abord, le Chansonnier Cangé ou ms Français 846. Ce célèbre manuscrit médiéval daté de la fin du XIIIe siècle contient pas moins de 351 pièces de trouvères. On peut y retrouver de nombreuses pièces courtoises et des auteurs reconnus comme Thibaut de Champagne, Gace Brûlé, Conan de Bethune, Blondel de Nesle ou encore le châtelain de Coucy et Adam de la Halle.

Plus haut dans ce même article, vous retrouverez également la version annotée musicalement de cette même chanson dans le ms 5198 de la Bibliothèque de l’Arsenal. Ce riche manuscrit médiéval du XIIIe siècle présente, lui aussi, sur 420 pages de très nombreuses pièces de trouvères annotées musicalement.

En ce qui concerne la graphie moderne de cette chanson, nous l’avons reprise de l’ouvrage de A. Jeanroy et A. Langfors : Chansons Satiriques et Bachiques du XIIIe siècle. Quant à son interprétation en musique, nous vous invitons à la découvrir au travers de la belle interprétation de Brigitte Lesne.

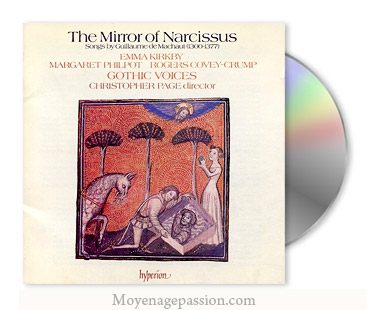

Brigitte Lesne à la découverte des chansons de femmes des XIIe et XIIIe siècles

En terme de postérité, Robert de Reims est loin d’atteindre la notoriété d’un Gace Brûlé, d’un Colin Musset ou même d’un Thibaut de Champagne. De fait, on le trouve assez peu joué sur la scène médiévale moderne. En 1995, Brigitte Lesne décidait d’y faire une exception. Elle faisait, en effet, paraître un album solo à la découverte des chansons de femmes du Moyen Âge central où l’on retrouve notre trouvère.

A propos de Brigitte Lesne

On ne présente plus cette grande artiste et vocaliste passionnée de musiques anciennes. Après son conservatoire, elle intègre les bancs de la Schola Cantorum Basiliensis où sont passés les plus grands noms de la scène médiévale.

Plus tard, on la retrouve dans l’Ensemble Gilles Binchois. Elle cofonde également l’ensemble Alla Francesca aux côtés de Pierre Hamon, et fonde aussi l’ensemble Discantus qu’elle dirige. Impliquée dans la création du Centre de musique médiévale de Paris, elle enseigne également à la Sorbonne dans le champ des musiques anciennes et médiévales et de leur interprétation.

L’album Ave Eva : chansons de femmes des XIIe et XIIIe siècles

Au long de 20 pièces, pour 61 minutes d’écoute, cet album solo de Brigitte Lesne explore le répertoire des trouvères de la France médiévale ainsi que des chansons en provenance de la péninsule ibérique et du répertoire galaïco-portugais.

Du côté français, Gautier de Coincy, Adam de la Halle, Robert de Reims et la Trobairitz Beatritz de Dia (comtesse de Die) y font leur apparition. Au sud du continent, Martin Codax et ses cantigas de Amigo y trouvent une belle place au côté de la cantiga de Santa Maria 109 d’Alphonse X. La sélection comprend encore de nombreuses pièces de trouvères demeurés anonymes.

Musiciens ayant participé à cet album

Brigitte Lesne (voix, harpe, percussion)

Où se procurer cet album ?

Cet album est encore disponible en version CD (à voir avec votre disquaire). A défaut, on peut également le trouver en ligne sous ce format : Ave Eva: Chansons de femmes des XIIe et XIIIe siècles, l’album de Brigitte Lesne. Notez que les plateformes légales de streaming le proposent également sous forme digitale et dématérialisée.

Une chanson sur la duplicité de L’Amour

Les trouvères comme les troubadours ont pu quelquefois se distancer de l’exercice courtois pour rédiger des pièces plus critiques ou satiriques sur le sentiment amoureux.

Dans la chanson médiévale du jour, Robert de Reims se prête lui-même à cet exercice. En prenant ses distances du portrait idyllique de la lyrique courtoise, il rédige là une pièce plus satirique sur l’ambivalence de l’amour et du sentiment amoureux.

On ne peut saisir le grain sans la paille. Balançant entre éloge et défiance, entre le feu et la glace, il nous dépeint avec vivacité le portrait d’un Amour tout en contradiction : grande aventure qui libère ou qui lie, qui fait vivre et fait mourir.

Qui bien vuet Amors descrivre,

en vieux français originel

NB : ayant pour l’instant résisté à la tentation de l’adaptation en français actuel, nous vous fournissons quelques clés de vocabulaire pour vous aider à décrypter un peu mieux le vieux français de Robert de Reims.

Qui bien vuet Amors descrivre,

Amors est et male et bone ;

Le plus mesurable enyvre

Et le plus sage enbricone (trompe) ;

Les enprisonnez delivre

Les delivrez enprisone ;

Chascun fet morir et vivre

Et a chascun tout (ôte) et done.

Et fole et sage est Amours,

Vie et morz, joie et dolors.

Amors est large et avere (prodigue et avare),

S’est qui le voir en retraie (s’en éloigne) ;

Amors est douce et amere

A celui qui bien l’essaie ;

Amors est marratre et mere,

Primes bat et puis rapaie (il frappe d’abord et apaise après)

Et cil qui plus le compere (contente)

Est cil qui mains s’en esmaie (moins s’en étonne).

Et fole et sage est Amours,

Vie et morz, joie et dolors.

Amors va par aventure,

Chascuns i pert et gaaigne ;

Par outrage et par mesure

Sane chascun et mehaigne (il soigne et blesse tout un chacun) ;

Eürs et mesaventure (bonheur et malheur)

Sont adès (toujours) en sa compaigne :

Por c’est raisons et droiture

Que chascuns s’en lot (loue) et plaigne.

Et fole et sage est Amours,

Vie et morz, joie et dolors.

Souvent rit et souvent pleure

Qui bien aime en son corage (coeur, pensée) ;

Bien et mal li queurent seure,

Son preu quiert et son damage (il cherche son profit et sa perte)

Et se li biens li demeure

De tant a il avantage

Que li biens d’une seule eure

Les maus d’un an assoage 6.

Et fole et sage est Amours,

Vie et morz, joie et dolors.

Qui chiet en desesperance (qui sombre dans le désespoir)

Por dolor ne por mal trere (pénitence, douleur)

Tot a perdu sanz faillance (sans retour),

Ne de cel gieu (jeu) ne set guere,

Car li mal et la pesance,

Les dolors et li contrere

Sont de la meillor cheance (le meilleur sort qu’il puisse lui arriver).

Qui bien savroit son preu fere (à celui qui sait en tirer profit).

Et fole et sage est Amours,

Vie et mori, joie et dolors.

La Chievre dit sanz faintise

D’Amors, en la definaille, (à la fin)

Qu’ensi com il la devise

Ensi la trueve on sanz faille,

Car cil qui Amors justise (celui que l’amour gouverne)

Et qui por li se travaille (tourmente)

N’en porroit en nule guise

Le grain cueillir sanz la paille.

Et fole et sage est Amours,

Vie et nioi’i, joie et dolors.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NOTES

- Les Trouvères brabançons hainuyers, liégeois et namurois, Arthur Dinaux, chez Techener Libraire (1903) ↩︎

- Chansons Satiriques et Bachiques du XIIIe siècle, A. Jeanroy et A. Langfors, Ed Honoré Champion (1921) ↩︎

- Histoire littéraire de la France, Tome 23 (1856) ↩︎

- « Robert’s production thus allows us to discover the role of a recognized trouvère in the interplay of composition and recomposition of works through their various monophonic and polyphonic recastings. Critically, it reveals not only that some trouvères took part in the development of polyphony, but also that their involvement occurred very early in the development of the motet, even influencing the enrichment of liturgical corpora. The case of Robert de Reims jostles and tempers the standard history of the chanson and motet. » Samuel N. Rosenberg,

Robert de Reims : Songs and Motets. Eglal Doss-Quinby, Gaël Saint-Cricq, Samuel N. Rosenberg (ed.), Penn State University Press (2020) ↩︎ - Les chansons de Robert La Chièvre de Reims trouvère du XIIIe siècle mises en langage moderne avec leur musique et une notice sur ce poète, Madeleine Lachèvre ↩︎

- Et se li biens li demeure de tant a il avantage que li biens d’une seule eure les maus d’un an assoage : Et s’il doit en attendre les bienfaits, par une seule heure de félicité

il a tant d’avantage que les maux d’une année entière s’en trouvent soulagés ↩︎