Période : XIIe, XIIIe, moyen-âge central

Titre: Onques maiz nus hom ne chanta

Auteur : Blondel de Nesle

Interprète : Ensemble Sequentia

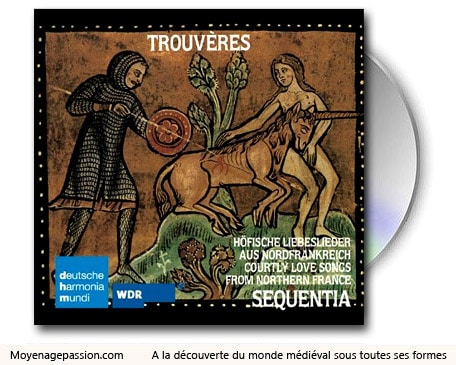

Album: Trouvères : Höfische Liebeslieder Aus Nordfrankreich (chants d’amour courtois des pays de langue d’Oil) (1987)

Bonjour à tous,

Concernant la chanson de Blondel de Nesle présentée ici, le thème est clairement inspiré de la lyrique courtoise des troubadours d’oc. Comme nous le disions dans notre article précédent, avec Gace Brûlé et quelques autres trouvères de la même période (Conon de Bethune, le Châtelain de Couci), Blondel de Nesle fait partie de ce mouvement d’artistes du nord de la France qui transposèrent la poésie et le fine amor d’oc en langue d’oil. Comme un certain nombre d’entre eux fréquentèrent la cour de Marie de Champagne, nul doute qu’ils eurent de l’influence sur le petit fils de cette dernière, celui qui allait devenir Thibaut le Chansonnier ou Thibaut de Champagne et qui n’était encore qu’un enfant en ces débuts de XIIIe siècle.

La fine amor en langue d’oil de Blondel de Nesle par L’ensemble séquentia

L’Ensemble Sequentia

Voila encore un bel ensemble spécialisé dans le répertoire médiéval qui s’est formé au sein de la très renommée école suisse Schola Cantorum Basiliensis toute entière dédiée aux musiques anciennes.

Fondé en 1975 par Benjamin Bagby et Barbara Thornton alors étudiants à l’école sus-nommée, Sequentia évolua dans ce cadre, pour se produire pour la première fois professionnellement en 1977. Comme de nombreux ensembles dans le domaine des musiques anciennes, la formation était à géométrie variable. Au fil de son parcours et en fonction des oeuvres abordées, elle a su s’entourer ou s’enrichir de collaborations artistiques externes.

Depuis sa création, il y a plus de quarante ans, l’ensemble a gratifié le monde de la musique ancienne de près de 40 albums dont une dizaine en collaboration avec d’autres formations. Avec un nombre important de récompenses et de prix, il s’est définitivement affirmé comme un des acteurs avec lequel il faut compter quand on s’intéresse de près au répertoire musical du moyen-âge.

Après la disparition prématurée de Barbara Thornton en 1998, Benjamin Bagby s’est retrouvé seul à porter la direction artistique de Sequentia. La formation a ainsi poursuivi son exploration du monde médiéval musical jusqu’à aujourd’hui. Aux dernières nouvelles et dans le courant 2016-2017, elle se produisait toujours sous la forme d’un trio, autour d’un programme dédié aux

Pour en savoir plus sur Sequentia, le site web très complet est ici. Il est pour l’instant en langue anglaise (sa version française est prévue mais n’est pas encore en ligne). Au delà des informations que vous pourrez y trouver sur l’ensemble médiéval, il est aussi la vitrine des concerts et contributions de son très actif fondateur et directeur artistique Benjamin Bagby dont nous voulons dire un mot de plus ici.

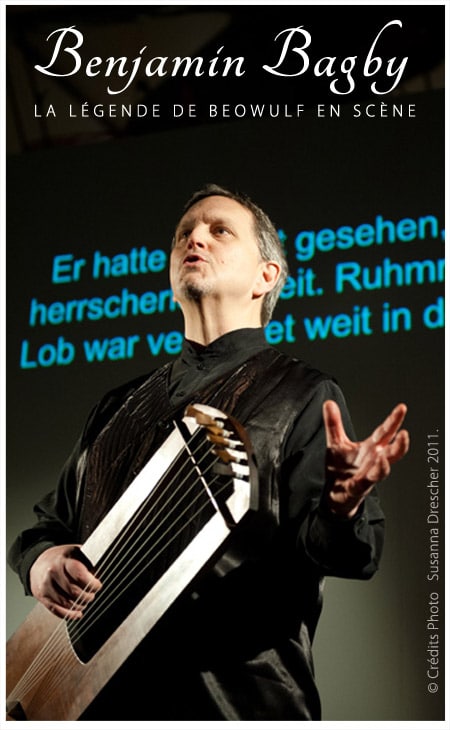

Portrait de Benjamin Bagby, co-fondateur et directeur artistique de Sequentia.

Musicien, harpiste, chanteur baryton et directeur artistique, Benjamin Bagby est un artiste accompli et largement reconnu sur la scène des musiques médiévales et anciennes. Son travail et ses nombreuses contributions dans le domaine ont d’ailleurs été salués par un Rema Early Music Award en 2016.

Enseignement et transmission

Au nombre de ses activités, la transmission par l’enseignement compte au moins autant pour lui que les arts de la scène et le travail de restitution. Il a notamment enseigné longtemps dans le cadre du prestigieux programme sur la pratique des musiques médiévales, proposé par l’Université de Paris Sorbonne. Toujours très actif dans le domaine pédagogique, en 2017 et 2018, il est intervenu et intervient encore dans le cadre de divers ateliers, universités ou institutions en Allemagne, Espagne, Italie, Suisse et aux Etats-Unis, et auprès d’artistes désireux de se spécialiser dans le domaine des musiques et des chants en provenance du moyen-âge.

Ethnomusicologie et passion de la restitution

Sur la partie ethnomusicologie et restitution, on saluera ici l’originalité et la ferveur aussi que peut mettre Benjamin Bagby à explorer des territoires musicaux laissés totalement vierges jusque là. Tout cela bien sûr au moyen d’une étude scrupuleuse et originale des manuscrits. Entre autres exemples, il a été notamment un des rares à avoir proposé, en 2015-2016 et dans le cadre de Sequentia, un programme sur la musique carolingienne des débuts du moyen-âge central et du VIIIe au Xe siècle (« Frankish Phantoms », « Fantômes francs »). Il est également occupé, depuis quelques années, sur un projet autour des « chants ou chansons perdus » (« The Lost Songs

Dans ce cadre et du point de vue de son actualité personnelle, on notera que depuis quelques temps déjà, il propose sur scène, accompagné de sa seule harpe, un spectacle autour de la légendaire poésie antique Beowulf. Un site web complet a même été dédié à ce spectacle (bagbybeowulf.com) que l’artiste a déjà eu l’occasion de jouer devant les publics les plus variés sur la scène internationale (Etats-Unis, France, Hollande, Russie, …). A suivre de près l’itinéraire de ce grand passionné de musique et de moyen-âge, on comprend mieux la déclaration qu’il fit en 2016, après avoir reçu son Rema Award dans le domaine des musiques anciennes ;

« I want to make voices of the past come to life again. To be recognized for this work is a great honor. » (« Je veux faire revivre les voix du passé. Etre reconnu pour ce travail est un immense honneur »)

Benjamin Bagby – Rema Early Music Award 2016

Nul doute qu’il met toute son énergie et son talent à faire de cette volonté une réalité.

Une anthologie des trouvères : chants d’amour courtois des pays de langue d’oïl

L’album auquel nous empruntons la chanson de Blondel de Nesle est issu de la première période de l’Ensemble Sequentia. En réalité, il se présentait dans sa première édition de 1984 sous la forme de trois albums, mais lors de sa réédition en 1987, quelques coupes franches furent faites par rapport à l’édition originale et il fut finalement distribué sous la forme d’un double album.

Il contient 43 titres et alterne pièces vocales – rondeau, ballades, motets, chansons de toile et de trouvères – avec des pièces instrumentales datant de la même période. On y retrouvera des pièces de Blondel de Nesle, mais aussi de Gace Brûlé, Conon de Bethune (une seule pour chacun d’entre eux) et en nombre plus conséquent des chansons de Jeannot de L’Escurel, Adam de la Halle, Petrus de Cruce, et encore de nombreuses pièces demeurées anonymes.

Depuis sa première parution, le succès de cette excellente production de l’Ensemble Sequentia a favorisé plusieurs ré-édition et on le trouve toujours disponible en ligne sous forme CDs et même sous forme dématérialisée. Comme toujours, la mise a disposition du format MP3 offre la liberté de pouvoir acquérir des pièces choisies, mais aussi l’avantage de pouvoir en écouter des extraits. A toutes fins utiles, voici le lien vers les deux formats : Trouvères : Chants D’Amour Courtois Des Pays De Lanque D’Oïl

« Onques maiz nus hom ne chanta »

chanson médiévale de Blondel de Nesle

Nous sommes dans le registre de la Fine amor. Le poète se tient dans l’attente d’un signe de la dame que son coeur a élu. Dans le cas précis, il semble que cette dernière ne soit pas déjà prise mais le sentiment n’est pas pour autant réciproque et le trouvère se tient, languissant et plein d’appréhension, espérant

Il n’y a de meilleur « fine amant » que lui. Il est plus irrité qu’il ne le montre, mais si elle se refuse à lui ou le rejette (occire), jamais elle ne pourra trouver homme qui l’aime autant que lui, aussi qu’elle ait une plus grande pitié de lui qui se tient là, languissant. Elle n’a jamais aimé personne, il ne l’en aime que plus pour cela, mais il prie Dieu que, si c’est le cas, cet amour lui soit réservé.

Son doux visage rieur le plonge dans la confusion. Il n’ose la regarder tant il craint de ne pouvoir ensuite détacher ses yeux d’elle. Elle est si belle qu’on a d’autres choix que de la servir. Elle a encore tant de qualités qu’on ne pourrait les décrire sans en oublier et il ne peut lui que languir en espérant qu’elle lui prête attention et se souvienne de lui.

Onques maiz nus hom ne chanta

En la maniere que je chant,

Ne ja maiz nus ne chantera,

Pluz ait d’ire, a mains de samblant.

Et quant ma dame ocis m’avra,

Sachiez de voir – a li m’en vant-

Que ja maiz nul n’en trouvera,

Qui tant l’aint en tout son vivant.

Merci deüst avoir pluz grant

De moi, qui ci vois languissant.

Biaus sire dex, s’ele aime ja,

Dounez que ce soit moi avant,

Quar je sai bien c’onques n’ama,

Pour c’en est mes cuers pluz en grant.

Mout a envis i aprendra,

Je m’en vois bien apercevant,

Quant ele encore sentu* (de sentir participe passé) n’a

Nus des mauz d’amer donc j’ai tant.

Ses clers vis* (doux, clair visage), qu’ele a si rïant,

Fait le mien mat, triste et pensant.

Li lons delais d’a li parler

Me fait souvent taindre* (rougir) et palir.

Quant g’i sui, ne l’os esguarder,

Tant en dout mes ex* (yeux) a partir ;

Tant i aimment le sejorneir

Qu’il ne s’en sevent revenir,

Ne je ne les en puis tourner

Pour chastoier de mieuz couvrir,

Quar ce dont on a grant desir

Fait bien mesure tressaillir

Tant ait en li a recordeir* (me rappeler, me souvenir)

Biauteit por c’on la doit servir :

Se tuit cil ki seivent pairleir

Voloient ces taiches* (qualités) gehir* (décrire, rapporter),

Ne poroient il resconteir

Ke en li deüst riens faillir,

Fors tant k’il ne l’en veult membreir* (se rappeller)

De son home, ne sovenir ;

Ainçois me covandrait languir

Tant com li vandrait a plaixir.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

u point de vue littéraire et artistique, le XIIe et les débuts du XIIIe siècle sont des temps florissants pour l’art des troubadours, mais c’est aussi une période qui voit leur influence s’étendre au delà de leur berceau linguistique, méditerranéen, provençal et languedocien pour atteindre le Nord de la France. Plusieurs cours en Aquitaine et à Poitiers, en Champagne et même en Bretagne favorisent une

u point de vue littéraire et artistique, le XIIe et les débuts du XIIIe siècle sont des temps florissants pour l’art des troubadours, mais c’est aussi une période qui voit leur influence s’étendre au delà de leur berceau linguistique, méditerranéen, provençal et languedocien pour atteindre le Nord de la France. Plusieurs cours en Aquitaine et à Poitiers, en Champagne et même en Bretagne favorisent une  effervescence créatrice certaine par leur mécénat et leur goût de l’art poétique. Des rencontres entre chanteurs et artistes du sud et âmes poètes du nord s’y sont peut-être même tenues. Du point de vue des échanges culturels, la poésie de certains trouvères se trouve alors largement influencée par l’art, la musique autant que les thèmes et les manières des troubadours.

effervescence créatrice certaine par leur mécénat et leur goût de l’art poétique. Des rencontres entre chanteurs et artistes du sud et âmes poètes du nord s’y sont peut-être même tenues. Du point de vue des échanges culturels, la poésie de certains trouvères se trouve alors largement influencée par l’art, la musique autant que les thèmes et les manières des troubadours.