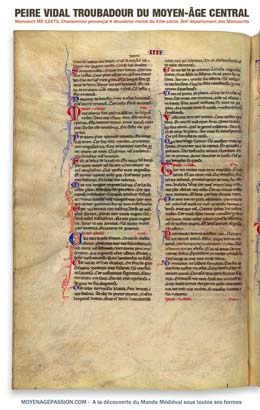

Période : moyen-âge central, XIIe, XIIIe siècle

Auteur : Peire Vidal (? 1150- ?1210)

Interprète : Jordi Savall, Hespèrion XXI, Capella Reial de Catalunya

Album : Le Royaume Oublié / La Croisade Contre Les Albegeois / La Tragédie Cathare (2009)

Bonjour à tous,

L’interprétation que nous vous en proposons nous fournit le grand plaisir de retrouver la direction du du maître de musique Jordi Savall, sa viole de gambe et son incomparable talent.

Jordi Savall et la tragédie cathare – Le royaume oublié

Hespèrion XXI et la Capella Reial de Catalunya à la recherche du royaume oublié

En 2009, à la faveur du 800e anniversaire de la croisade albigeoise, Jordi Savall, accompagné de Montserrat Figueras, et de leur deux formations, Hespèrion XXI et la Capella Reial de Catalunya partait, en direction de la Provence médiévale, sur les traces des Cathares.

Sur le concept du livre album, il proposait ainsi un véritable opéra en 3 actes réparti sur 3 CD différents. Avec un total de 61 pièces, le triple album suivait l’épopée cathare de son émergence dans l’Occitanie de la fin du Xe siècle jusqu’à sa diaspora et sa disparition tardive au moyen-âge tardif, en passant bien sûr par sa répression. Pour la première fois dans l’histoire de la chrétienté, ce tragique épisode de la croisade des albigeois qui divise encore quelquefois aujourd’hui les experts, les historiens et les occitans de coeur, jeta les seigneurs de la France médiévale les uns contre les autres, ceux du Nord contre ceux du Sud.

L’appel de l’Eglise

Pour revenir à ce livre-album d’exception, on y retrouve, au titre de contributions vocales, Montserrat Figueras aux cotés de Pascal Bertin, Lluís Vilamajó, Furio Zanasi, et encore Marc Mauillon. Il fut, à juste titre, largement salué sur les scènes dédiées aux Musiques Anciennes d’Europe. Pour prendre un peu de hauteur, il faut dire que, là encore et comme pour tous les sujets qu’il touche, Jordi Savall se situait au delà de la simple évocation musicale, dans une réflexion profonde et spirituelle sur l’histoire des hommes, et toujours empreinte d’un grand humanisme.

Cette production est encore éditée et vous pourrez la retrouver facilement à l’achat, en ligne. Distribuée par Alia-vox, la maison d’édition de Jordi Savall, elle est disponible au format original livre-CD mais vous pourrez aussi y butiner quelques pièces au format digital MP3 avant de vous décider. Voici un lien utile pour la pré-écouter ou l’acquérir : The Forgotten Kingdom

« A per pauc de Chantar no’m lais »

Il s’en faut peu que je renonce à chanter

A l’hiver du XIIe siècle,

une chanson satirique teintée d’amour courtois

Au vue des thèmes abordés, cette chanson a dû être composée entre 1192 et 1194 date de l’emprisonnement de Richard Coeur de Lion au retour de la troisième croisade. Critique directe du roi de France, mentions des conflits nobiliaires en Espagne, et encore dénonciation du Pape et du Clergé qu’il désigne comme seul responsable d’avoir favorisé la propagation de l’hérésie Cathare (la croisade n’interviendra que quelques 10 années plus tard), notre troubadour balaye tous ses sujets sans mâcher ces mots. Il s’en dit si affligé que pour peu il renoncerait à son art, mais malgré tout, dans la dernière partie du texte, il prend ses distances pour nous conter ses états d’âme et sa joie dans un belle élan de courtoisie et de fine amor pour sa dame de Carcassonne.

De l’Occitan au français moderne

Précisons que la traduction en français moderne que nous vous proposons de ce texte occitan colle fortement de celle de Joseph Anglade (Les Poésies de Peire Vidal, chez Honoré Champion, 1913) même si nous l’avons quelque peu revisitée. Nous avons en effet changer quelques tournures mais également quelques vocables à la lumière de recherches personnelles sur l’Occitan ancien et tâchant aussi de croiser un peu la version de Anglade, pour la mettre en perspective avec celle de Veronica Mary Fraser dans son ouvrage The Songs of Peire Vidal: Translation & Commentary (Peter Lang Publishing, 2006). Grande spécialiste de littérature médiévale, cette dernière est professeur(e) de littérature, ainsi que de vieux Français et d’occitan ancien à l’université américaine de Windsor dans l’Ontario.

A per pauc de Chantar no’m lais

I

A per pauc de chantar nom’lais,

Quar vei mort joven e valor

E pretz, que non trob’on s’apais,

Qu’usquecs l’empenh e.l gita por;

E vei tan renhar malvestat

Que.l segle a vencut e sobrat,

Si qu’apenas trop nulh paes

Que.l cap non aj’en son latz près.

Il s’en faut peu pour que je renonce à chanter

Car je vois morts, jeunesse et valeur

Et mérite, qui ne trouvent plus refuge où s’apaiser

Quand tous les repoussent et rejettent;

Et je vois régner partout la vilenie,

Qui a soumise et vaincu le monde

Tellement que je ne trouve nul pays

Qui n’ait la tête prise dans son lacet

II

Qu’a Rom’ an vout en tal pantais

L’apostolis e.lh fais doctor

Sancta Gleiza, don Deus s’irais;

Que tan son fol e peccador,

Per que l’eretge son levat.

E quar ilh commenso.l peccat,

Greu es qui als far en pogues;

Mas ja no volh esser plages.

A Rome, le pape et les faux docteurs,

ont mis dans un tel trouble (agitation)

La Saint Eglise, mettant Dieu en colère;

Ils sont si fous et si pécheurs

Qu’ils ont fait se lever les hérétiques.

Et comme ce sont eux qui ont commencé à pécher (Rome)

Il est difficile pour les autres de réagir autrement

Mais je ne veux prêcher à leur place.

III

E mou de Fransa totz l’esglais,

D’els qui solon esser melhor,

Que.l reis non es fis ni verais

Vas pretz ni vas Nostre Senhor.

Que.l Sépulcre a dezamparat

E compr’e vent e fai mercat

Atressi coin sers o borges:

Per que son aunit sei Frances.

Et c’est beaucoup de France que vient tout l’effroi

De ceux qui d’habitude étaient les meilleurs

Car le roi n’est ni fiable ni sincère

envers l’honneur, ni envers notre Seigneur.

Puisqu’il a abandonné le Saint-Sépulcre

Et qu’il achète, vend et fait commerce

Tel un serf ou un bourgeois;

Pour cela ses sujets français sont honnis.

IV

Totz lo mons es en tal biais

Qu’ier lo vim mal et oi pejor ;

Et anc pos lo guitz de Deu frais,

Non auzim pois l’Emperador

Creisser de pretz ni de barnat.

Mas pero s’oimais laiss’ en fat

Richart, pos en sa preizon es,

Lor esquern en faran Engles.

Le monde est pris dans un tel biais

Que hier nous le trouvions mauvais et aujourd’hui c’est pire :

Et depuis qu’il a renoncé à la guidance de Dieu,

Nous n’avons pas appris que l’Empereur

Ait accru son honneur, ni sa réputation.

Mais pourtant si désormais, il abandonne sottement

Richard* (*coeur de Lion), qui est dans sa prison

Les anglais montreront leur mécontentement (raillerie)

V

Dels reis d’Espanha.m tenh a fais,

Quar tan volon guerra mest lor,

E quar destriers ferrans ni bais

Trameton als Mors per paor:

Que lor orgolh lor an doblat,

Don ilh son vencut e sobrat;

E fora melhs, s’a lor plagues,

Qu’entr’els fos patz e leis e fes.

Quant aux rois d’Espagne, ils m’affligent

Parce qu’ils veulent tant se faire la guerre entre eux.

Et parce que destriers gris et bais

Ils envoient aux maures, par peur.

En doublant l’orgueil de ces derniers

Qui les ont vaincus et surpassés

Il serait meilleur, s’il leur plait,

Qu’entre eux se maintiennent paix, loi et foi.

VI

Mas ja no.s cug hom qu’eu m’abais

Pels rics, si’s tornon sordejor ;

Qu’us fis jois me capdela e.m nais

Que.m te jauzent en gran doussort;

E.m sojorn’ en fin’ amistat

De leis qui plus mi ven en grat :

E si voletz saber quais es

Demandatz la en Carcasses.

Mais ne laissez jamais qu’un homme pense que je m’abaisse

Pour les riches, s’ils se mettent à s’avilir (à empirer):

Car une joie pure en moi me guide

Qui me réjouit en grande douceur

Et je me tiens dans la fine amitié (amor)

De celle qui me plait le plus:

Et si vous voulez savoir qui elle est

Demandez-le dans la province de Carcassonne.

VII

Et anc no galiet ni trais

Son amie ni.s pauzet color,

Ni.l cal, quar cela qu’en leis nais

Es fresca com roz’ en pascor.

Bel’es sobre tota beutat

Et a sen ab joven mesclat :

Per que.s n’agrado’l plus cortes

E’n dizon laus ab honratz bes.

Elle n’a jamais déçu, ni trahi

Son ami, ni ne s’est fardé devant lui

Elle n’en a pas besoin car son teint naturel

Est frais comme une rose de Pâques

Elle est belle, au dessus de toute beauté

Et elle a sens (raison, intelligence) et jeunesse à la fois,

Qui la rendent agréable aux plus courtois

Qui en font l’éloge avec une honnêteté (honneur?) bienveillante.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

ous continuons aujourd’hui d’explorer le moyen-âge des troubadours avec l’un d’entre eux qui fut particulièrement remuant et voyage beaucoup : Peire Vidal (ou Pierre). Outre ses aventures dans les cours des puissants, ce poète et chanteur médiéval, grandiloquent et plein de fantaisie est également resté célèbre pour avoir laissé une oeuvre particulièrement abondante. Son activité artistique commence autour de 1180. Nous sommes entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, et il s’inscrit donc dans la deuxième, voir la troisième génération de troubadours, héritière de la poésie d’Oc et de ses codes.

ous continuons aujourd’hui d’explorer le moyen-âge des troubadours avec l’un d’entre eux qui fut particulièrement remuant et voyage beaucoup : Peire Vidal (ou Pierre). Outre ses aventures dans les cours des puissants, ce poète et chanteur médiéval, grandiloquent et plein de fantaisie est également resté célèbre pour avoir laissé une oeuvre particulièrement abondante. Son activité artistique commence autour de 1180. Nous sommes entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, et il s’inscrit donc dans la deuxième, voir la troisième génération de troubadours, héritière de la poésie d’Oc et de ses codes.

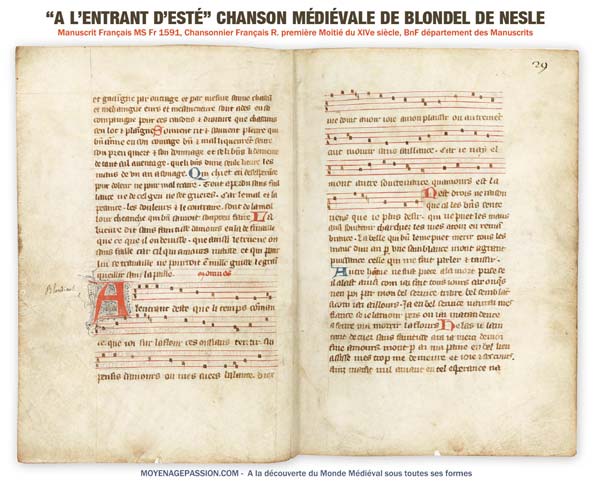

n 1989, Claude Mettra recevait sur France Culture, le médiéviste et romaniste Jean Dufournet dans le cadre de l’émission « Une vie, une oeuvre » dédiée tout entière à Thibaut IV de Champagne, roi de Navarre et grand poète courtois du XIIIe siècle.

n 1989, Claude Mettra recevait sur France Culture, le médiéviste et romaniste Jean Dufournet dans le cadre de l’émission « Une vie, une oeuvre » dédiée tout entière à Thibaut IV de Champagne, roi de Navarre et grand poète courtois du XIIIe siècle.

« Ce qui est paradoxal c’est que d’une part, la courtoisie développe la sociabilité, les rapports entre les gens, mais d’autre part, l’amour courtois tend à s’opposer, et au christianisme puisqu’il ne s’agit pas d’amour conjugal et au système féodal puisque, souvent, le poète ou le vassal est amoureux, ou prétend être amoureux, de la dame de son seigneur. Dans la mesure où la femme tend à vivre dans un univers particulier, éloignée de l’humanité quotidienne, les choses s’atténuent, mais il reste que les gens du moyen-âge ont bien senti cette difficulté et qu’en 1277, parmi les condamnations de l’évêque de Paris, Tempier, (Etienne Tempier 1210 -1279) il y avait la condamnation de la courtoisie et de l’art d’aimer d’André le Chapelain qui avait mis en forme tous les principes de cette courtoisie. »

« Ce qui est paradoxal c’est que d’une part, la courtoisie développe la sociabilité, les rapports entre les gens, mais d’autre part, l’amour courtois tend à s’opposer, et au christianisme puisqu’il ne s’agit pas d’amour conjugal et au système féodal puisque, souvent, le poète ou le vassal est amoureux, ou prétend être amoureux, de la dame de son seigneur. Dans la mesure où la femme tend à vivre dans un univers particulier, éloignée de l’humanité quotidienne, les choses s’atténuent, mais il reste que les gens du moyen-âge ont bien senti cette difficulté et qu’en 1277, parmi les condamnations de l’évêque de Paris, Tempier, (Etienne Tempier 1210 -1279) il y avait la condamnation de la courtoisie et de l’art d’aimer d’André le Chapelain qui avait mis en forme tous les principes de cette courtoisie. » « La joie et la douleur, la folie et la sagesse, la crainte et l’espérance sont étroitement liées. Il n’est pas de douleur, sans joie, ni de joie sans douleur. c’est à dire qu’il faut passer par la douleur de la séparation, de l’absence, des épreuves pour atteindre à cette joie supérieure. Il y a tout un long apprentissage, une sorte d’ascèse à la fois poétique et religieuse pour parvenir à cet état et il faut abandonner les chemins réguliers de la raison, de la connaissance rationnelle, tomber dans une sorte de folie. La pire folie pour les gens du moyen-âge c’est de ne pas aimer, et l’attitude la plus raisonnable c’est d’aimer à la folie. »

« La joie et la douleur, la folie et la sagesse, la crainte et l’espérance sont étroitement liées. Il n’est pas de douleur, sans joie, ni de joie sans douleur. c’est à dire qu’il faut passer par la douleur de la séparation, de l’absence, des épreuves pour atteindre à cette joie supérieure. Il y a tout un long apprentissage, une sorte d’ascèse à la fois poétique et religieuse pour parvenir à cet état et il faut abandonner les chemins réguliers de la raison, de la connaissance rationnelle, tomber dans une sorte de folie. La pire folie pour les gens du moyen-âge c’est de ne pas aimer, et l’attitude la plus raisonnable c’est d’aimer à la folie. »

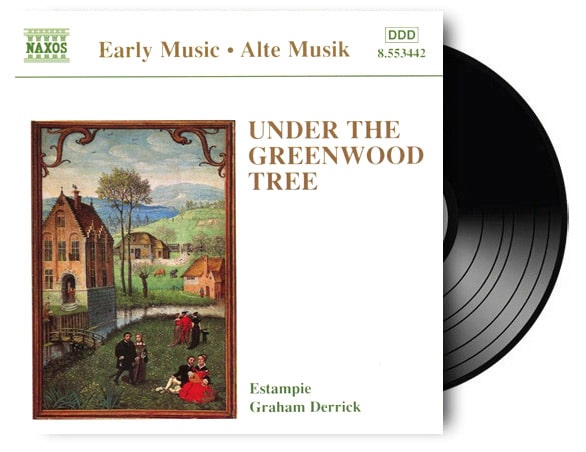

L’album est disponible à la vente en ligne sous forme CD, mais également au format MP3 pour ceux qui préféreraient n’en acquérir que des pièces choisies. Voici un lien où vous pourrez trouver les deux versions :

L’album est disponible à la vente en ligne sous forme CD, mais également au format MP3 pour ceux qui préféreraient n’en acquérir que des pièces choisies. Voici un lien où vous pourrez trouver les deux versions :