Période : Moyen-âge central ( XIVe siècle)

Auteur : Don Juan Manuel (1282-1348)

Ouvrage : Le comte Lucanor, traduit par Adolphe-Louis de Puibusque (1854)

Bonjour à tous,

Après avoir été l’un des tuteurs du jeune roi Alphonse XI, les deux hommes avaient fini par s’affronter dans des luttes sans merci, pour finalement se réconcilier, longtemps après, face à l’avancée des armées maures et aux exigences de la Reconquista. Entre temps, une princesse, la fille de Don Juan Manuel avait été retenue en otage, plus de 10 ans, par la couronne, de perfides guet-apens et de sanglants assassinats avaient aussi eu lieu, qui pourraient faire penser à certaines scènes parmi les plus spectaculaires du trône de fer de GRR Martin. Et, au sortir, la vie et la destinée de ce puissant et noble seigneur espagnol du XIVe siècle semblent ne rien avoir à envier aux plus grands romans d’aventure (voir portrait et bio détaillé ici). Aujourd’hui nous revenons donc à lui, à travers le plus célèbre de ses écrits : Le comte de Lucanor, précis d’éthique et de moral, considéré comme un ouvrage d’importance majeure pour la littérature espagnole médiévale.

Grands vassaux et seigneurs du moyen-âge,

entre tensions et luttes incessantes

Loin de l’image d’éternelles ripailles et de joyeuses agapes, de flamboyants tournois ou encore de grandes chasses en forêt, être noble et seigneur, dans le courant du Moyen-âge central, est loin d’être de tout repos, tout spécialement quand on se tient proche des couronnes et qu’on en est un grand vassal. S’il y eut, bien sûr, des périodes propices au relâchement, la vie des puissants du monde féodal demeure mouvementée. Sans même parler des départs pour la terre sainte qui ont ruiné un nombre non négligeable d’entre eux

Si on la connait généralement mieux dans le contexte de l’Histoire française, cette réalité est présente sur de nombreuses terres de l’Europe médiévale et la vie de Don Juan Manuel pourrait presque en sembler un archétype, pour ne pas dire une caricature : entre pressions royales sur ses possessions et titres, fausses promesses et complots, mais aussi, réalité des invasions maures sur le territoire espagnol, peu de répit lui fut laissé et on retrouve cet esprit, évoqué plus haut, de tensions fréquentes sinon permanentes, entre de nombreuses lignes du Comte de Lucanor : la confiance n’y est jamais acquise, bien au contraire, c’est presque toujours la réserve et la méfiance qui l’emportent et, dans ce climat « délétère », les trêves semblent toujours chargées de la menace de futurs offensives ou de futurs traîtrises : la défaite, la mort, le déshonneur planent. C’est encore le cas dans cet Exemple XVI qui nous occupe aujourd’hui. Bien qu’arrivé à un certain âge, le noble espagnol se questionne encore sur le bien fondé de se distraire un peu. Comme nous l’apprend Adolphe-Louis de Puibusque, dont nous suivons ici la traduction, Don Juan Manuel puise d’ailleurs son inspiration dans l’Histoire, en invoquant le personnage de Fernán González (Ferdinand Gonzalez de Castille), puissant comte, seigneur et chevalier espagnol du Xe siècle, entré dans la légende. La réponse que fait ici ce dernier à son parent Nuños Lainez est, en effet, tirée de la Première Chronique générale d’Alphonse X de Castille (Primera crónica general – Estoria de Espana). La boucle est ainsi bouclée.

Au delà du spectre de la défaite ou de la déroute, la morale de ce conte porte son propos un peu plus loin, en opposant au renom, l’oisiveté, désignée ici comme un des plus grands ennemis du prince ou de celui qui veut laisser, à la postérité, quelque souvenir de son nom.

Le Conte Lucanor

Exemple XVI : de la réponse que le comte Fernan Gonzalez fit à Nuño Lainez, son Parent.

— Seigneur comte, répondit Patronio, puisque vous demandez un avis raisonnable, je voudrais qu’il vous plût d’apprendre ce que le comte Fernan Gonzalez dit un jour à Nuño Lainez.

— Volontiers, dit le comte.

Et Patronio poursuivit ainsi :

— Le comte Fernan Gonzalez, qui résidait à Burgos, avait eu fort à faire pour défendre ses domaines ; il arriva un moment de tranquillité qui lui permit de respirer un peu plus librement : alors Nuño Lainez, pensant que tout irait au mieux désormais l’engagea à se donner quelque répit et à ménager ses pauvres gens : » Certes, lui répliqua le comte, personne ne désire plus que moi se donner congé et liesse, mais j’ai guerre avec les Mores, avec les Léonais, avec les Navarrais, et si je me croise les bras, mes ennemis ne manqueront pas d’en profiter pour fondre sur mes terres ; je sais que s’il me plait de chasser avec de bons faucons et de chevaucher sur de bonnes mules dans tout le pays d’Arlanza, j’en suis bien le maître ; mais il pourra m’arriver ce que dit le proverbe : L’homme mourut et sa renommée avec lui : tandis que si je n’ai le souci que d’échapper à l’oisiveté, de tout faire pour me défendre et de laisser bonne mémoire, on retournera le proverbe en disant : L’homme mourut, mais non sa renommée. Puisqu’un jour nous devons tous trépasser, bons ou mauvais, il ne conviendrait pas, ce me semble, de sacrifier à l’amour du plaisir des devoirs dont l’accomplissement peut faire vivre notre nom en ce monde longtemps après que nous n’y serons plus.

— Et vous, seigneur comte Lucanor, qui savez aussi qu’il vous faudra mourir, occupez-vous toujours de votre réputation, et n’immolez rien à l’amour du repos ou du plaisir, si vous tenez à ce que votre nom vous survive.

Le comte goûta beaucoup ce conseil, il le suivit et s’en trouva bien. Don Juan Manuel, estimant aussi que la leçon était utile à retenir, la fit écrire dans ce livre et composa deux vers qui disent ceci :

« Nos jours sont peu nombreux, qui veut être cité

Ne doit se reposer que dans l’éternité. »*

*On notera que bien que très réussis, les deux vers de fin, issus de la traduction de A de Puibusque sont très librement inspirés de l’original.

Version espagnole (ancien) original :

« Si por viçio et por folgura

la buena fama perdemos,

la vida muy poco dura,

denostados fincaremos. »

Si par vice ou par folie

Nous perdons notre renommée

La vie est de courte durée

Nous demeurerons injuriés (déshonorés).

Version espagnole moderne

« Si por descanso y placeres la buena fama perdemos,

al término de la vida deshonrados quedaremos. »

Si par paresse ou pour céder aux plaisirs, nous perdons notre renommée

A la fin de notre vie, nous resterons déshonorés.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

Sujet : Girard de Roussillon, chanson de geste, France carolingienne, monde féodal, histoire médiévale, médiéviste, film, documentaire.

Sujet : Girard de Roussillon, chanson de geste, France carolingienne, monde féodal, histoire médiévale, médiéviste, film, documentaire. u titre des événements à noter sur les agendas de ceux qui se trouveront en Île de France et à Paris, le 5 novembre prochain, dans les locaux de la Société Civile des Auteurs Multimédias (

u titre des événements à noter sur les agendas de ceux qui se trouveront en Île de France et à Paris, le 5 novembre prochain, dans les locaux de la Société Civile des Auteurs Multimédias (

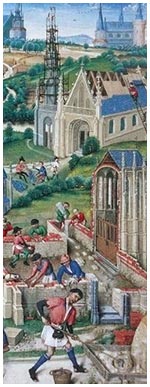

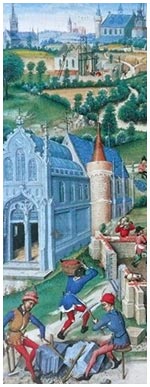

Milieu du neuvième siècle, en cette fin de haut moyen-âge, les descendants de Charlemagne et héritiers directs de son fils Louis le Pieux s’entre-déchirent et se jalousent. A la faveur de cette crise, au sein d’un royaume carolingien divisé et affaibli, la féodalité émerge et les grands vassaux tirent déjà leur épingle du jeu. Il en résulte les premières grandes tensions entre pouvoir central et pouvoir délocalisé ou provincial, et il faudra encore de longs siècles de luttes aux couronnes d’Europe pour conquérir à nouveau ce qu’elles considéraient bien leur revenir de droit.

Milieu du neuvième siècle, en cette fin de haut moyen-âge, les descendants de Charlemagne et héritiers directs de son fils Louis le Pieux s’entre-déchirent et se jalousent. A la faveur de cette crise, au sein d’un royaume carolingien divisé et affaibli, la féodalité émerge et les grands vassaux tirent déjà leur épingle du jeu. Il en résulte les premières grandes tensions entre pouvoir central et pouvoir délocalisé ou provincial, et il faudra encore de longs siècles de luttes aux couronnes d’Europe pour conquérir à nouveau ce qu’elles considéraient bien leur revenir de droit. Au milieu des luttes de pouvoir qui opposeront alors les nobles de la lignée de Charlemagne et leurs descendants pour la possession de la Provence, le noble réussira longtemps à maintenir son pouvoir sur le Lyonnais et le Viennois, mais les jeux de succession feront bientôt tomber les deux provinces dans l’escarcelle de Charles le Chauve qui s’empressera d’en chasser l’ancien fidèle de son frère pour placer l’un des siens, Après s’être soulevé, Girart renoncera pourtant. Il rentrera en Avignon et avant que le souverain ne s’empare aussi de ses terres bourguignonnes, il fondera avec son épouse Berte (Berthe), deux monastères qu’il placera sous le protection du Pape pour les soustraire à la main du roi. Il mourra quelques années plus tard, en 877, la même année que Charles le Chauve

Au milieu des luttes de pouvoir qui opposeront alors les nobles de la lignée de Charlemagne et leurs descendants pour la possession de la Provence, le noble réussira longtemps à maintenir son pouvoir sur le Lyonnais et le Viennois, mais les jeux de succession feront bientôt tomber les deux provinces dans l’escarcelle de Charles le Chauve qui s’empressera d’en chasser l’ancien fidèle de son frère pour placer l’un des siens, Après s’être soulevé, Girart renoncera pourtant. Il rentrera en Avignon et avant que le souverain ne s’empare aussi de ses terres bourguignonnes, il fondera avec son épouse Berte (Berthe), deux monastères qu’il placera sous le protection du Pape pour les soustraire à la main du roi. Il mourra quelques années plus tard, en 877, la même année que Charles le Chauve

Sujet: agriculture médiévale, histoire médiévale , agriculture, techniques, paysans, vilains, serfs, outillage, jachère, fermage, métayage. monde féodal.

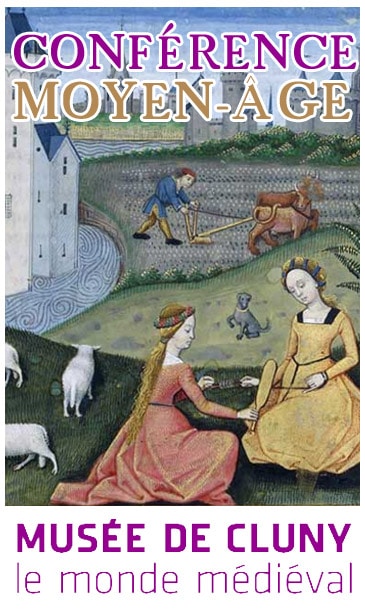

Sujet: agriculture médiévale, histoire médiévale , agriculture, techniques, paysans, vilains, serfs, outillage, jachère, fermage, métayage. monde féodal. on content de proposer de merveilleuses collections et expositions autour du moyen-âge, le Musée de Cluny présente, depuis quelques mois, sur sa

on content de proposer de merveilleuses collections et expositions autour du moyen-âge, le Musée de Cluny présente, depuis quelques mois, sur sa

Didier Panfili est maître de conférences en Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux, à l’Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Il est également attaché au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris.

Didier Panfili est maître de conférences en Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux, à l’Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Il est également attaché au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. ‘une grande densité, cette conférence, au demeurant tout à fait accessible, demeure une véritable mine d’informations pour qui chercherait à actualiser ses connaissances sur l’évolution du statut des paysans dans le courant du moyen-âge central. Sur toile de fond féodal, les pratiques contractuelles liant ces derniers aux seigneurs ou aux ecclésiastiques (suivant le tenant terrien) y sont aussi abordées dans leur détail et dans leur évolution : durée et nature des concessions, variabilité des tailles, fermage, métayage, jardins, disposition dans l’espace médiéval, autour du village, etc…

‘une grande densité, cette conférence, au demeurant tout à fait accessible, demeure une véritable mine d’informations pour qui chercherait à actualiser ses connaissances sur l’évolution du statut des paysans dans le courant du moyen-âge central. Sur toile de fond féodal, les pratiques contractuelles liant ces derniers aux seigneurs ou aux ecclésiastiques (suivant le tenant terrien) y sont aussi abordées dans leur détail et dans leur évolution : durée et nature des concessions, variabilité des tailles, fermage, métayage, jardins, disposition dans l’espace médiéval, autour du village, etc…

Sujet : poésie médiévale, satirique, morale, sociale, réaliste biographie, portrait, trouvère, moine, moyen-âge chrétien, satire religieuse.

Sujet : poésie médiévale, satirique, morale, sociale, réaliste biographie, portrait, trouvère, moine, moyen-âge chrétien, satire religieuse.

uite à l’article sur le trouvère et moine Guiot de Provins, nous donnons aujourd’hui ici quelques extraits de sa bible satirique du début du XIIIe siècle. Bible pourquoi ? Non pas pour la moquer, il ne s’agit pas d’une satire de la bible, mais bien, pour le poète, de dresser le portrait de son temps et d’en faire le relevé critique. Et ce siècle « puant et horrible » comme il l’annonce dans ses premières lignes, il l’examine à la lumière de la bible et des lois chrétiennes justement et c’est aussi une bible parce que l’ouvrage se veut un guide moral et chrétien édifiant, sans complaisance mais encore « sans colère et sans félonie ».

uite à l’article sur le trouvère et moine Guiot de Provins, nous donnons aujourd’hui ici quelques extraits de sa bible satirique du début du XIIIe siècle. Bible pourquoi ? Non pas pour la moquer, il ne s’agit pas d’une satire de la bible, mais bien, pour le poète, de dresser le portrait de son temps et d’en faire le relevé critique. Et ce siècle « puant et horrible » comme il l’annonce dans ses premières lignes, il l’examine à la lumière de la bible et des lois chrétiennes justement et c’est aussi une bible parce que l’ouvrage se veut un guide moral et chrétien édifiant, sans complaisance mais encore « sans colère et sans félonie ».