Période : haut Moyen Âge (VIe, VIIe siècle)

Lieu : Tintagel, Cornouailles, Grande Bretagne.

Bonjour à tous,

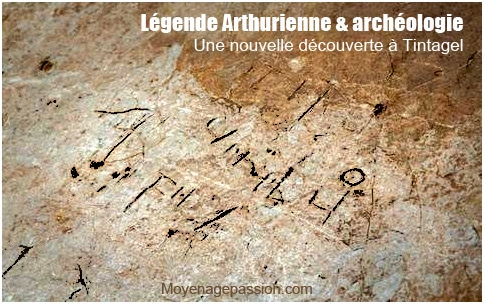

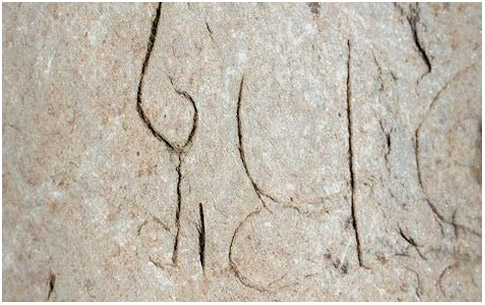

La trouvaille est un large morceau d’ardoise de près de deux pieds de long, qui serait issu d’un rebord de fenêtre. Datée du VIIe siècle, l’objet comporte des inscriptions gravées, mélange de latin, de symboles grecs et chrétiens. Il s’agit un « doodle », entendez « brouillon », « griffonage », « griboullage », soit le résultat d’un exercice auquel aurait pu se livrer un scribe d’un niveau certain d’éducation. L’écriture est, en effet, inspirée des techniques en usage pour les manuscrits anciens d’époque et attesterait de la présence sur site d’une cour cultivée et ouverte sur le monde, faisant montre d’un certain niveau

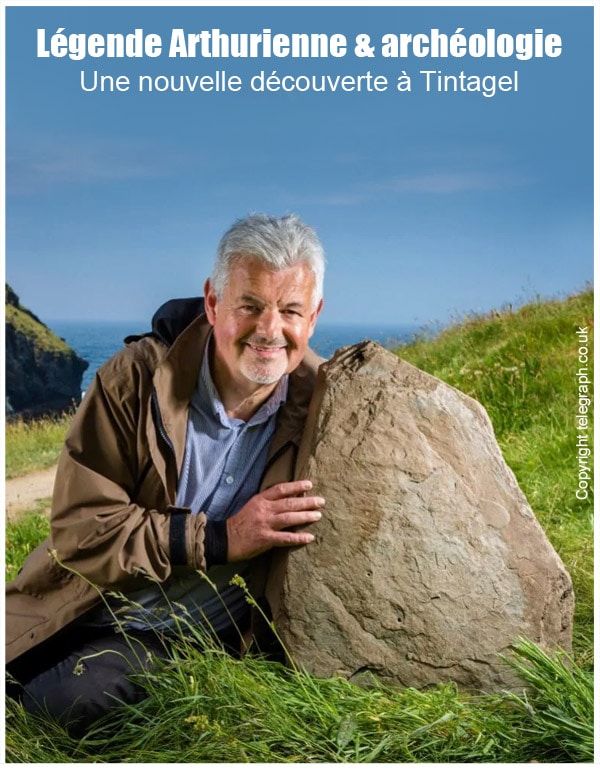

(ci-contre Win Scutt, conservateur d’English Heritage, avec la découverte

crédits telegraph.co.uk)

On se souvient qu’à l’occasion d’une campagne de fouilles effectuée au même endroit, une autre pierre avait été trouvée dans le courant de l’année 1998, datée elle aussi du haut Moyen Âge et portant la mention « Pater Coliavificit Artognov » que l’archéologue Charles Thomas avait traduit : « Artognou, father of a descendant of Coll, has had this built » (Artognov (Arthnou, Arthur) père et descendant de Coll a possédé cette construction). (voir notre article précédent sur le sujet).

La nouvelle découverte ne peut donc manquer d’agiter les amateurs de légendes arthuriennes en venant apporter de l’eau à leur moulin. De nombreux articles sont sortis, ces derniers jours, dans la presse britannique pour en faire état et nous nous sommes fendus ici de la traduction littérale de celui du Telegraph, en date du 15 juin 2018 :

Un antique « griffonage » découvert au château de Tintagel : preuve de la cour du Roi Arthur ?

« Depuis des siècles, les historiens ont recherché les preuves que le château de Tintagel était le lieu de naissance du roi Arthur.

Perché sur un éperon rocheux de la côte de Cornouaille, le site balayé par les vents semblait un endroit improbable pour une cour royale. Mais la découverte d’un morceau de fenêtre vieux de 1300 ans a accrédité l’idée que Tintagel a bien été, malgré tout, la demeure de rois.

Le morceau d’ardoise de deux pieds de long arbore un mélange de Latin et de Grec avec des symboles chrétiens, dans une écriture décorative similaire à celle trouvée dans les manuscrits de prière de la même période, et démontre une familiarité de son auteur avec ces textes.

English Heritage, l’organisme qui gère Tintangel, a déclaré que cette découverte « confère plus de poids à la théorie qui fait de Tintagel un site royal doté d’une culture chrétienne lettrée ».

On pense que ces inscriptions ont été faites par quelqu’un exerçant son écriture manuelle, gravant peut-être ces mots dans la pierre pendant qu’il contemplait la mer. Les caractères incluent les noms de « Tito » et « Budic » et les mots latins « Fili » (fils) et « viri duo » (deux hommes). La lettre grec Delta apparaît également.

Le site de fouilles du haut Moyen Âge à Tintagel, une mine d’or sur la Grande Bretagne post-romaine.

La trouvaille enchantera tous ceux qui prêtent foi à la légende arthurienne, qui a fait de Tintagel une attraction touristique populaire, même si pour ses détracteurs, cette découverte ne produit aucune preuve concrète de plus, de l’existence d’Arthur.

La légende du Roi Arthur fut popularisée par Geoffroy de Monmouth, dans son ouvrage du XIIe siècle : l’Histoire des rois de Bretagne. (ndt : Historia Regum Britanniae. voir article)

Il y a, en réalité, deux sites à Tintagel : l’originel, une installation médiévale ancienne (VIe, VIIe siècle) et les ruines d’un château du XIIIe siècle édifié ici par Richard, comte de Cornouaille, au motif que l’endroit était supposé être le site originel du pouvoir local en Cornouaille. Le morceau de pierre gravée a été découvert sur le site le plus ancien qui est actuellement l’objet de fouilles.

Win Scutt, conservateur de English Heritage a déclaré :

» il est incroyable de penser qu’il y a 1300 ans de cela, sur cette dramatique falaise cornique, quelqu’un s’entraînait à l’écriture, en utilisant des phrases latines et des symboles chrétiens. Nous ne pouvons établir avec certitude qui les a faites, ni pourquoi, mais ce que nous pouvons affirmer c’est qu’au VIIe siècle, Tintagel avait des scribes professionnels qui connaissaient les techniques d’écriture utilisées dans les manuscrits, et cela en soi, est très excitant. Nous savions que c’était un site de haut rang mais ce que nous ne savions pas, c’était jusqu’où allait son niveau d’éducation. »

Cette trouvaille établit que « les maîtres des lieux n’étaient pas des chefs de guerre ignorants, ayant pris possession, dans la Grande Bretagne post-romaine, de zones déjà établies auparavant, un peu comme cela s’est produit dans l’Afghanistan de l’après-guerre. » a t’il ajouté, mais qu’il s’agissait ici d’une véritable communauté ouverte à différentes cultures.

Sur la question de savoir si cette découverte amène la légende arthurienne plus près ou non de la réalité, Scutt a encore ajouté diplomatiquement : « Cela montre que nous avons ici les conditions correctes réunies pour une figure Arthurienne, si elle a existé. »

En 2016, l’English Heritage avait été accusé de “Disneyfication” de Tintagel après avoir commissionné un sculpteur pour graver le visage de Merlin, à l’entrée d’une grotte ou l’enchanteur avait été

L’organisme a également installé un statue du roi en bronze brandissant une épée. L’association des historiens locaux de Cornouailles s’était alors déjà plainte que le site antique était en train d’être transformé en «parc à thème autour des conte de fées».

A tout cela, Scutt répond :

» Nous ne pouvons ignorer les légendes. Le château a été construit par Richard, comte de Cornouailles, entièrement sur la foi de la légende arthurienne. Il n’y a pas d’autres raisons pour le château de se trouver là.

Ces fouilles nous permettront d’en apprendre plus sur le site d’origine, et nous espérons bien en retour qu’elles encouragerons les gens à le visiter »

Article du Telegraph par la journaliste traduit de l’anglais par nos soins. Voir article original ici

Sans conclure hâtivement sur le fond des légendes arthuriennes, ajoutons encore qu’avec les autres trouvailles faites jusqu’à récemment sur le même site et qui attestent clairement d’une effervescence commerciale de l’endroit et d’échanges qui s’effectuaient alors vraisemblablement, avec des destinations aussi lointaines que la Turquie ou la méditerranée (voir photo ci-dessous), ces fouilles archéologiques n’en finissent pas de confirmer leur grand intérêt historique, autant que la présence à Tintagel d’un haut site seigneurial ou royal d’exception, installé là durant le haut Moyen Âge.

Sur le sujet de Tintagel et de ses fouilles arthuriennes, voir aussi nos autres articles :

- Tintagel, un site archéologique d’exception au coeur des légendes arthuriennes

- Polémiques à Tintagel : entre gestion du patrimoine et « Disneyïsation » des sites historiques

- Voir encore : Excalibur, l’épée d’Arthur: aux origines de la légende

En vous souhaitant une très belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes.

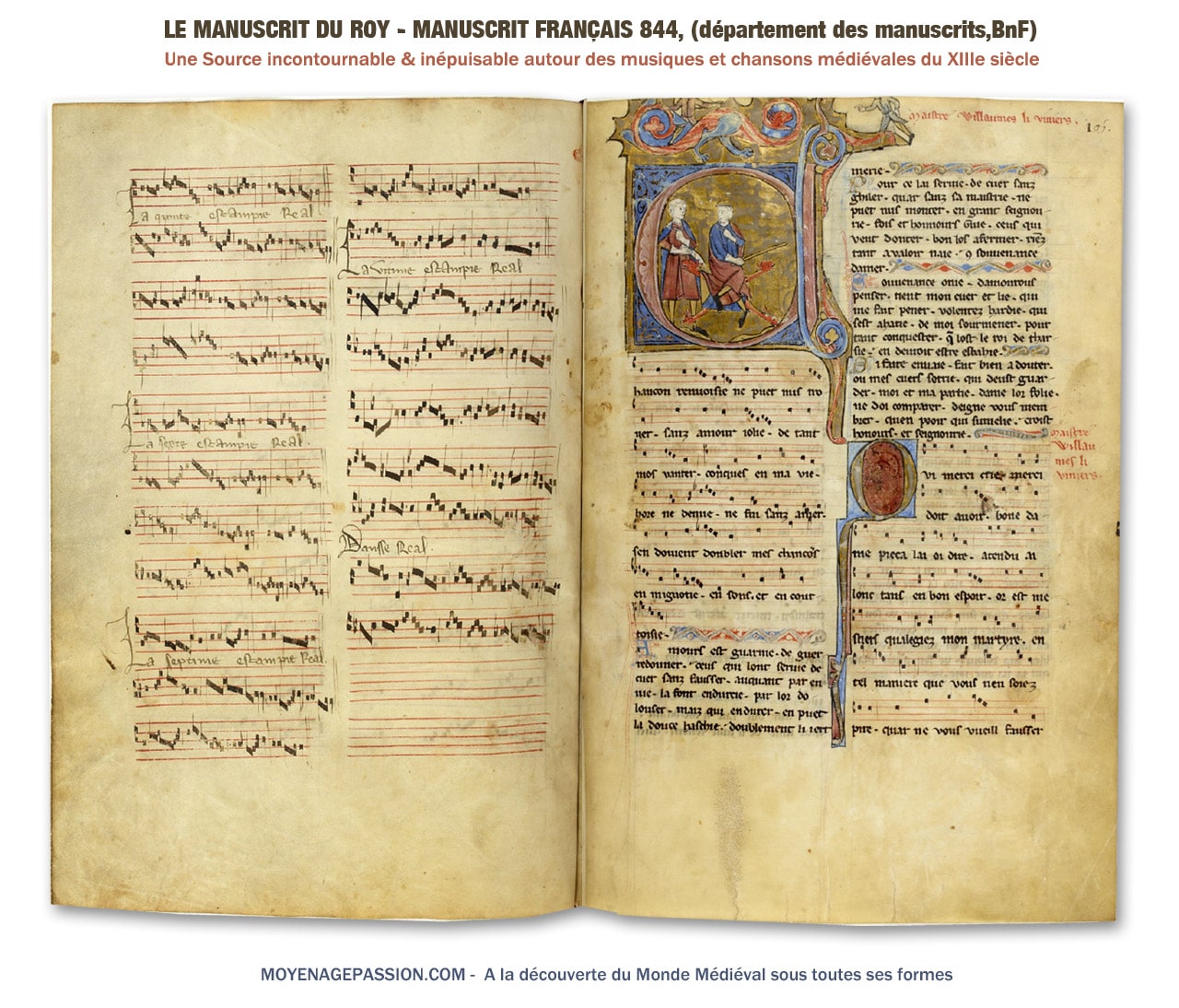

oilà longtemps que nous n’avions publié une pièce instrumentale tirée du Manuscrit ou Chansonnier du Roy (roi), conservé à la Bibliothèque nationale de France où il est référencé comme

oilà longtemps que nous n’avions publié une pièce instrumentale tirée du Manuscrit ou Chansonnier du Roy (roi), conservé à la Bibliothèque nationale de France où il est référencé comme

n route pour l’Espagne médiévale du XIIIe siècle, nous continuons d’y dérouler le fil des Cantigas de Santa Maria du roi Alphonse de Castille. Aujourd’hui, c’est sur la Cantiga 77 que nous portons notre attention et c’est un autre récit de miracle à inscrire au crédit du

n route pour l’Espagne médiévale du XIIIe siècle, nous continuons d’y dérouler le fil des Cantigas de Santa Maria du roi Alphonse de Castille. Aujourd’hui, c’est sur la Cantiga 77 que nous portons notre attention et c’est un autre récit de miracle à inscrire au crédit du

ous vous avions déjà mentionné ici, il y a quelque temps,

ous vous avions déjà mentionné ici, il y a quelque temps,