Style : rock néo-médiéval

Titre : Estuan Interius, les confessions de l’Archipoète, les confessions de Golias.

Période : XIIe siècle, Moyen Âge central

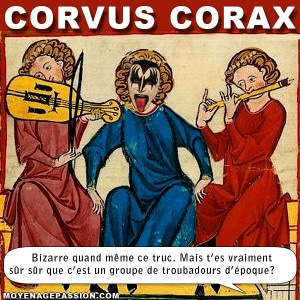

Interprétes : Corvus Corax. (XXe!)

Estuans Intrinsecus (Interius),

les confessions de l’Archipoète de Cologne.

Bonjour à tous

Cette fois-ci, l’interprétation moderne et musicale de ce texte ne va pas du côté de Carmina Burana de Carl Orff, même si c’est dans le même ouvrage qui avait inspiré la cantate du compositeur allemand que cette poésie a été retrouvée, et même si on peut supposer que c’est par le biais que le groupe Corvus Corax, également allemand, l’a découvert. Avec cette interprétation des confessions de Golias, nous nous éloignons donc clairement des orchestrations de Carl Orff pour partir à la découverte d’une version résolument « rock néo-médiéval » qui part dans des accélérations qui ne vont pas sans rappeler certains titres de la troupe des compagnons du Gras jambon

Estuans Interius ou Estuans Intrinsecus est donc un chant profane latin qui s’inscrit totalement dans la tradition goliardique et la poésie des Goliards. On dit d’ailleurs de son auteur, l’Archipoète de Cologne, qu’il était un immense poète du XIIe siècle et du moyen-âge central et on le désigne même souvent comme un des maîtres de cette tradition littéraire satirique.

Une version signée de Corvus Corax

Qui est l’archipoète ou plutôt qui n’est-il pas?

On rapproche quelquefois l’archipoète de Hugues Primat, autre poète médiéval quelque peu mieux connu. On a même pu dire qu’il n’était qu’une seule et même personne, seulement voilà, il demeure également de nombreux points d’interrogations sur la vie et l’identité réelle de ce Hugues « Primat » et le fait qu’il ait pu cacher comme seconde identité et signature celle de l’archipoète n’est confirmé, au final, presque nulle part: il y a, pourtant, il est vrai, des parentés troublantes entre ces deux personnages que l’on attache, de manière égale, à la tradition goliardique.

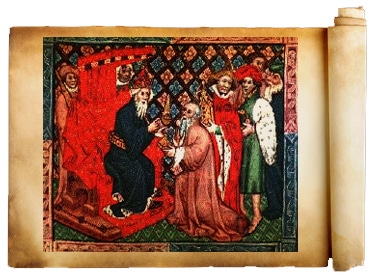

Au titre des « similitudes » encore, on ajoute souvent à notre mystérieux Archipoète, la « particule » de Cologne, car on le disait alors protégé par Reginald Von Dassel, archevêque de Cologne et chancelier de Frédéric Barberousse (ci-dessus portrait de Frédéric 1er, Barberousse) (2) Concernant Hugues Primat, certains textes anciens affirment qu’il était chanoine de Cologne, mais en d’autres endroits, d’autres soutiennent qu’il était chanoine d’Orléans. Nous voilà donc bien avancé. D’une certaine manière, on comprend les tentations qui ont pu voir le jour, à un moment donné, de ranger ces confessions de Golias sous le corpus de Hugues Primat et de lui en attribuer la paternité, mais il reste que sur le papier, rien n’est sûr du tout.

Quand les auteurs se changent en corpus

Concernant ce type de regroupement d’un corpus de textes sous un même auteur, il n’est, hélas, pas rare qu’on ait procédé de la sorte à un certain moment, soit par confusion, soit par commodité. On l’a fait avec de nombreux auteurs du passé et les plus célèbres d’entre eux, au moins. L’Histoire n’en est d’ailleurs sans doute pas l’unique responsable. « On ne prête qu’aux riches », dit-on, mais pour rester dans l’étymologie de l’usure, il faut avouer que c’est parfois usant, même si les historiens du XIXe et le XXe siècles ont contribué à démêler un certain nombre de malentendus.

L’archipoète de cologne,

un grand maître de la poésie goliardique

Pour revenir à notre archipoète, il semble bien que notre homme, si grand fut-il, ait souhaité rester anonyme ou le soit, de fait, demeuré. Dans le contexte de l’époque, on peut, cela dit, supposer et comprendre qu’une certaine prudence des poètes goliardiques ait pu être de mise, au moment de signer de leur main certaines de leurs poésies ou chansons. Concernant son oeuvre, on lui connait peu de textes, le plus célèbre à ce jour restant ces confessions reprises par Carl Orff dans la cantate Carmina Burana, et par quelques autres troubadours modernes dont notre groupe allemand (décapant) du jour.

De fait, outre la beauté du texte, ces confessions de l’Archipoète font l’effet d’un véritable manifeste de l’esprit des goliards et reflètent bien l’inspiration qu’ont suivi ces clercs insoumis ou ces étudiants qui prirent la route pour se laisser aller à l’hédonisme, aux plaisirs d’une vie au jour le jour, mais aussi au vagabondage, dans le courant du XIIe siècle.

Voilà donc notre poète médiéval, vagabond, errant et insubordonné, son « manifeste » parvenu jusqu’à nous, et qui peut, encore aujourd’hui et pour certains, faire figure d’ancêtre lointain aux premiers poètes « maudit ». Et l’on n’est pas surpris de voir que l’on attache à son nom celui d’un François Villon, d’un Rutebeuf, mais encore d’un William Blake et d’autres de nos poètes contemporains. Avec le vent de liberté qui y souffle, ces confessions, devenue un véritable symbole de la poésie satirique des goliards du XIIe siècle, demeurent comme le lointain témoignage d’une volonté de s’affranchir des normes et la bienséance sociale et, pour être resté anonyme, on est bien forcé de constater que notre archipoète n’en est pas moins entré, à sa manière, dans la postérité!

(1). Encyclopédie Larousse en ligne à propos de l’archipoète

(2). La musique au Moyen Âge, Volume 1, Par Richard H. Hoppin

(3). Le poète primat, article de Léopold Delisle sur Persée

Estuans intrinsecus (interius) traduction

paroles latines originales et version française

Ne nous en veuillez pas mais nous avons fait à notre habitude. Il existe de très belles et très allégoriques traductions de cette poésie, du côté des anglais notamment ( voir The Wandering Scholars of the Middle Ages, de Helen Waddell), mais elles demeurent presque totalement intraduisibles sans être revisitées totalement, ce qui les éloignerait encore d’autant du texte original. On trouve encore sur le web une très jolie version du côté belge (André Wibaux). Fortement remaniée, elle se présente plus comme une poésie à part entière, inspirée de l’originale. Du côté français, il existe encore quelques traductions plus littérales mais hélas peu convaincantes. Alors face à tout cela, nous avons décidé de vous proposer, en toute modestie, notre propre adaptation de ces confessions de Golias et cet Estuans intrinsecus; l’idée étant d’approcher le sens originel de cette poésie, nous n’avons pas cherché la rime à tout prix. Nous y reviendrons sans doute plus tard; un peu comme un bon vin, il faut toujours un peu de temps pour s’approprier une poésie.

ira vehementi

in amaritudine

loquor mee menti:

factus de materia,

cinis elementi

similis sum folio,

de quo ludunt venti.

Colère Bouillonnante

aux relents amers

Je vous livre ma pensée:

Moi qui suis fait de matière,

élément de poussière,

Je suis semblable à la feuille

dans le vent joueur.

Cum sit enim proprium

viro sapienti

supra petram ponere

sedem fundamenti,

stultus ego comparor

fluvio labenti,

sub eodem tramite

nunquam permanenti.

Comme il est approprié

pour un homme sage,

d’asseoir sur pierre solide

fondations et bases,

Je suis, quant à moi, un fou

un ruisseau sauvage,

suivant le même trajet

sans jamais dévier.

Feror ego veluti

sine nauta navis,

ut per vias aeris

vaga fertur avis;

non me tenent vincula,

non me tenet clavis,

quero mihi similes

et adiungor pravis.

Navire sans matelot

Je vais, je dérive,

et, dans l’air, comme l’oiseau

me laisse porter,

Nulle chaîne qui me tienne,

Nulle clef qui me lie,

Je cherche ceux comme moi

Et rejoint leurs meutes.

Mihi cordis gravitas

res videtur gravis;

iocus est amabilis

dulciorque favis;

quicquid Venus imperat,

labor est suavis,

que nunquam in cordibus

habitat ignavis.

La gravité de mon cœur

m’est trop lourd fardeau;

plaisanter plus agréable,

plus doux que le miel.

Que Vénus me commande

et la tâche est douce,

car elle n’habite jamais

dans le cœur des faibles.

Via lata gradior

more iuventutis

inplicor et vitiis

immemor virtutis,

voluptatis avidus

magis quam salutis,

mortuus in anima

curam gero cutis.

Je vais sur la large route,

en pleine jeunesse,

Me laissant aller au vice

oubliant ma vertu,

Avide de voluptés,

Plus que de Salut;

Et si mon âme est perdue

Je soigne ma peau.

Bonne journée!

Fred

pour moyenagepassion.com.

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

ue les puristes et amateurs d’Histoire médiévale se réjouissent, aujourd’hui, en plus de parler de poésie, nous abordons l’humour médiéval sous une perspective historique. Jusque là, vous l’aviez compris, cette rubrique du site s’adressait plus à des façons modernes de rire du moyen-âge qu’à des commentaires éclairés sur l’humour médiéval d’époque. Cela ne changera d’ailleurs pas, dans cette rubrique, il sera bien toujours question de se divertir et de rire plus que de faire une sorte d’anthologie du rire médiéval, (qui, en réalité, serait surement nettement moins drôle comme le sont souvent les ouvrages qui parlent d’humour sans en faire). Nous allons donc continuer de maintenir cette partie du site dans son esprit original mais, une fois n’est pas coutume, nous dérogeons un peu à la règle, ici, pour parler de poésie satirique et d’humour médiéval « d’époque » donc.

ue les puristes et amateurs d’Histoire médiévale se réjouissent, aujourd’hui, en plus de parler de poésie, nous abordons l’humour médiéval sous une perspective historique. Jusque là, vous l’aviez compris, cette rubrique du site s’adressait plus à des façons modernes de rire du moyen-âge qu’à des commentaires éclairés sur l’humour médiéval d’époque. Cela ne changera d’ailleurs pas, dans cette rubrique, il sera bien toujours question de se divertir et de rire plus que de faire une sorte d’anthologie du rire médiéval, (qui, en réalité, serait surement nettement moins drôle comme le sont souvent les ouvrages qui parlent d’humour sans en faire). Nous allons donc continuer de maintenir cette partie du site dans son esprit original mais, une fois n’est pas coutume, nous dérogeons un peu à la règle, ici, pour parler de poésie satirique et d’humour médiéval « d’époque » donc. Cet article a aussi sa place dans la rubrique musiques médiévales puisque nous postons ici un extrait de Carmina Burana par le groupe

Cet article a aussi sa place dans la rubrique musiques médiévales puisque nous postons ici un extrait de Carmina Burana par le groupe  détournaient les ouvrages sacrés pour s’en moquer. Se faisant, ils suscitèrent, d’ailleurs, les foudres de l’Eglise et des universités qui, dans le courant du XIIIe siècle, condamnèrent, à diverses reprises ces clercs « ribauds » (débauchés) pour leurs agissements.

détournaient les ouvrages sacrés pour s’en moquer. Se faisant, ils suscitèrent, d’ailleurs, les foudres de l’Eglise et des universités qui, dans le courant du XIIIe siècle, condamnèrent, à diverses reprises ces clercs « ribauds » (débauchés) pour leurs agissements.

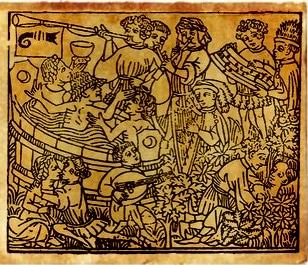

Tacuinum sanitatis, Rhénanie, XV

Tacuinum sanitatis, Rhénanie, XV

our ceux qui sont passés à côté, autant que pour les besoins de l’indexation, je reposte ici l’illustration que la

our ceux qui sont passés à côté, autant que pour les besoins de l’indexation, je reposte ici l’illustration que la

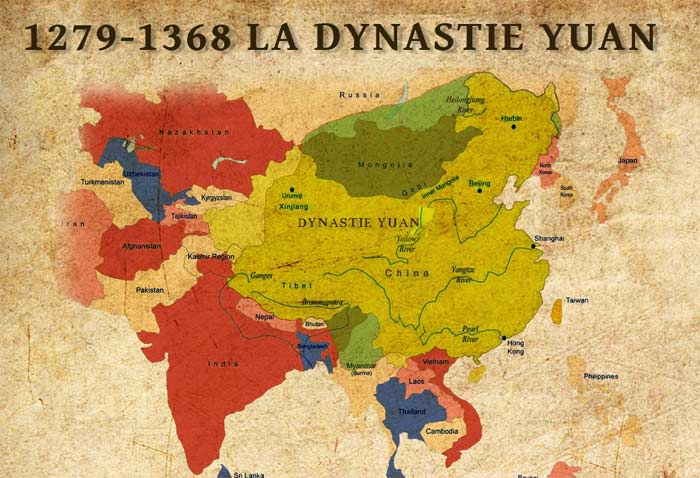

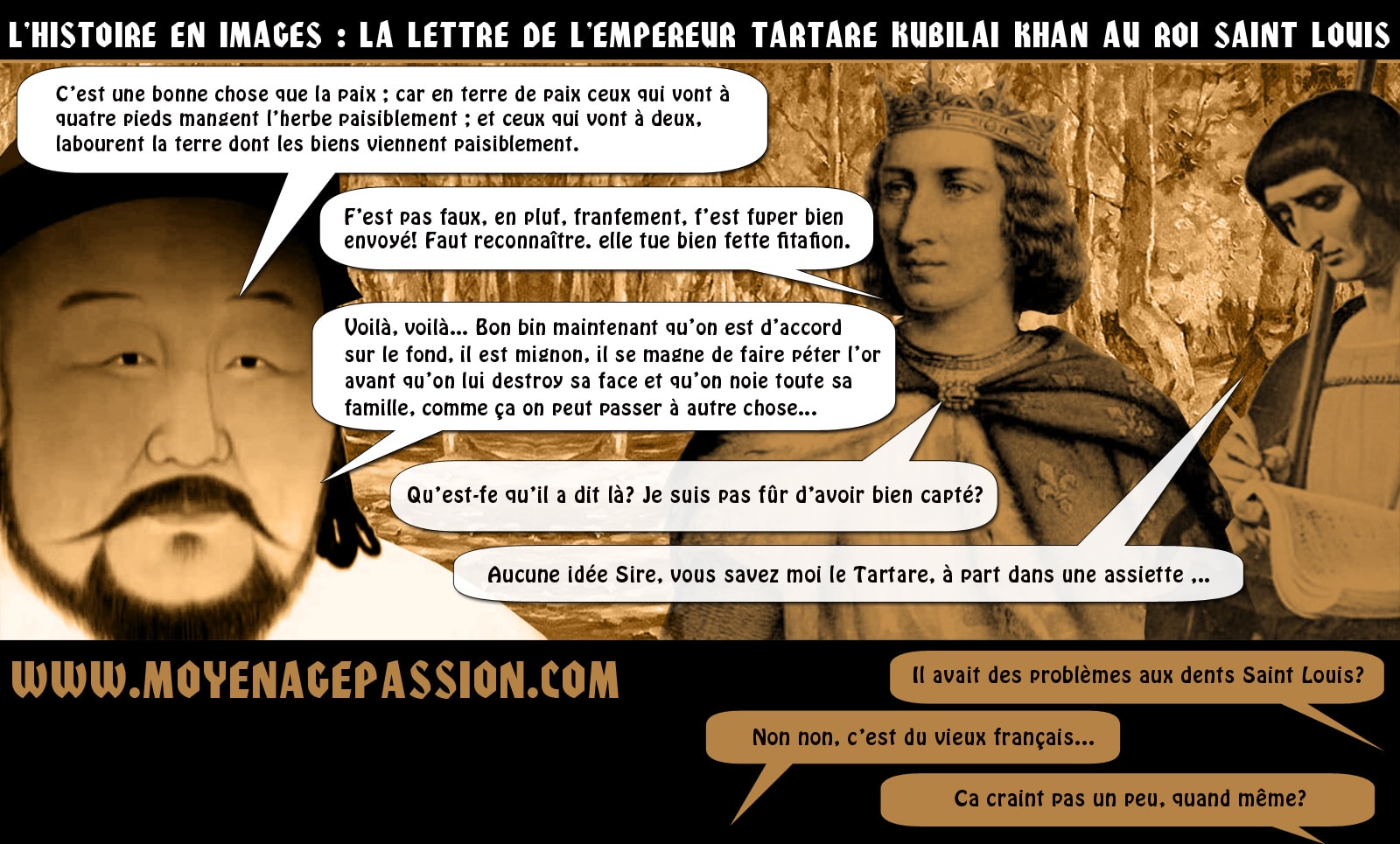

ujourd’hui, pour changer, nous vous proposons une incursion au cœur du monde médiéval dans sa riche histoire asiatique et extrême orientale. Dans notre article précédent, nous parlions de la

ujourd’hui, pour changer, nous vous proposons une incursion au cœur du monde médiéval dans sa riche histoire asiatique et extrême orientale. Dans notre article précédent, nous parlions de la  « J’ai résolu de faire dans ce second livre la description de la pompe, de la magnificence, de la somptuosité de la puissance, des richesses et du gouvernement de l’empire de Koubilaï, empereur des Tartares, qui tient présentement le sceptre. Car il surpasse de beaucoup tous ses prédécesseurs en magnificence, et, dans l’étendue de son domaine, il a tellement reculé les limites de son empire qu’il tient presque tout l’Orient sous sa domination. »

« J’ai résolu de faire dans ce second livre la description de la pompe, de la magnificence, de la somptuosité de la puissance, des richesses et du gouvernement de l’empire de Koubilaï, empereur des Tartares, qui tient présentement le sceptre. Car il surpasse de beaucoup tous ses prédécesseurs en magnificence, et, dans l’étendue de son domaine, il a tellement reculé les limites de son empire qu’il tient presque tout l’Orient sous sa domination. »

question reste ouverte.

question reste ouverte.