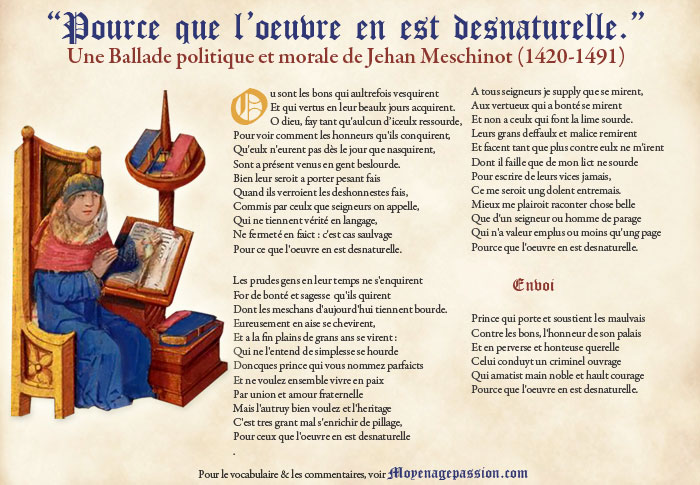

Sujet : poésie satirique, poésie médiévale, poète breton, ballade médiévale, ballade satirique, auteur médiéval, Bretagne Médiévale.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

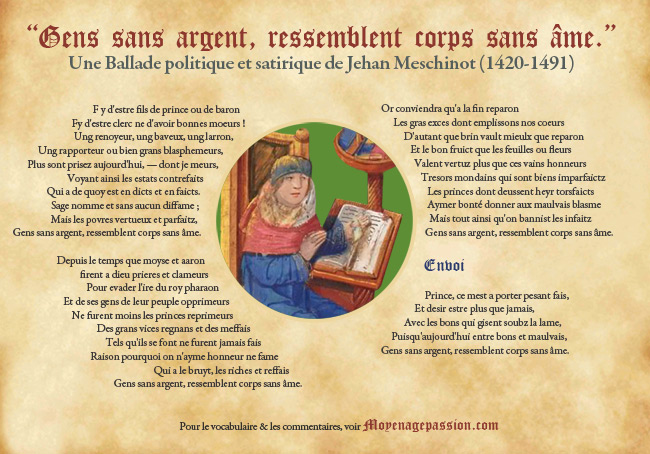

Auteur : Jean (Jehan) Meschinot (1420 – 1491)

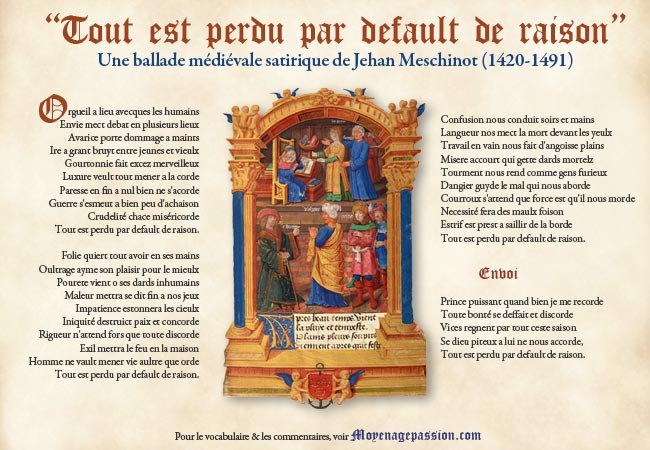

Titre : Tout est perdu par default de raison.

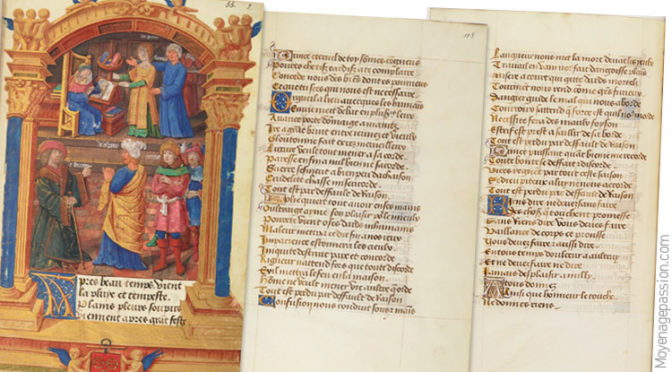

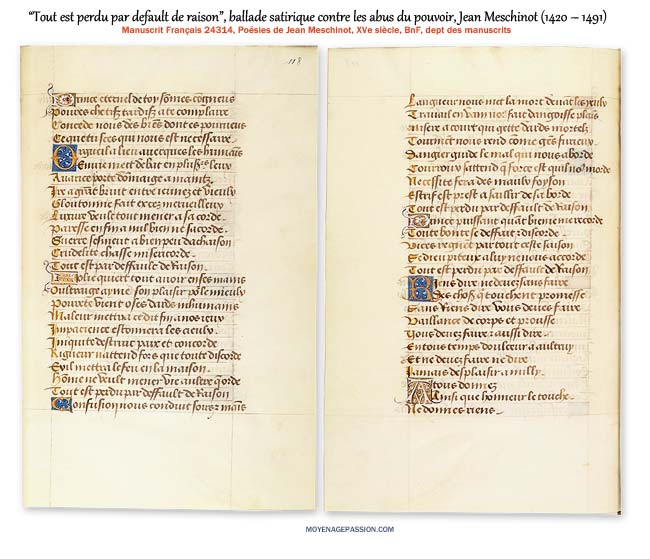

Manuscrit médiéval : MS français 24314 BnF

Ouvrage : poésies et œuvres de Jean MESCHINOT, édition 1493 et édition 1522.

Bonjour à tous,

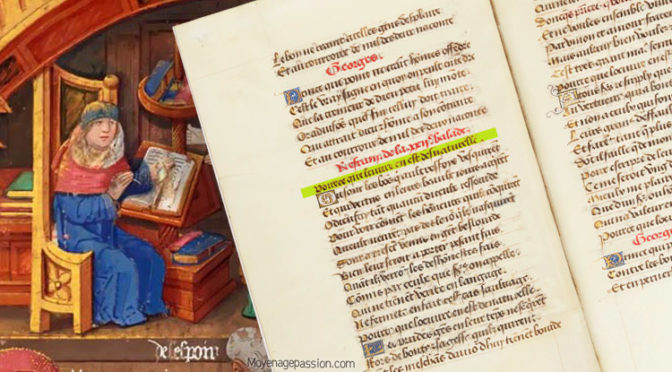

u Moyen Âge tardif, le poète et écuyer breton Jehan Meschinot s’adonne à la poésie politique et morale. Virtuose du verbe et de la rime, il a notamment légué à la postérité un ouvrage intitulé Les Lunettes des Princes, petit précis qui s’apparente un peu à un miroir des princes et dans lequel il dénonçait les vices de son temps autant qu’il partageait certains de ses déboires. L’ouvrage connut en son temps un beau succès et fut bientôt relayé par les premières imprimeries qui ouvraient alors une nouvelle ère sans précédent aux écrits et à leurs auteurs.

En plus de divers ballades, rondeaux et autres poésies, on peut également ajouter aux productions les plus remarquées de Jean Meschinot, ses vingt-cinq ballades satiriques contre le pouvoir politique en place.

Pour former ces dernières, il emprunta ses envois à une longue diatribe de Georges Chastelain. Ce poète flamand officiant à la cour de Bourgogne s’y signalait alors pour ses nombreux écrits et, en particulier, ses chroniques historiques. Mais Chastelain avait aussi rédigé une poésie intitulée Le Prince dans laquelle il dénonçait les vices des mauvais gouvernants et surtout le règne de Louis XI. La Bourgogne et la Bretagne trouvèrent alors cause commune contre la couronne française et se rejoignirent en poésie sous la plume des deux plus talentueux auteurs de leur province respective.

Ronde des vices dans un monde en perdition

Pour varier un peu, la ballade que nous vous proposons aujourd’hui ne fait pas partie du corpus des 25 ballades satirique ; Louis XI et sa couronne y sont donc moins directement ciblées. le poète médiéval y adresse plutôt une certaine folie des temps, accompagnée d’une ronde incessante des vices. On y retrouvera leur cohorte habituelle entre luxure, gloutonnerie, avarice, envie, orgueil, paresse,… Face à ce tableau dramatique d’une dépravation qui lui semble toucher toute chose et dans un monde où guerre, cruauté et pauvreté règnent dans l’indifférence générale, Meschinot n’aura pour seul recours que de s’en remettre à la seule autorité capable selon lui d’y mettre de l’ordre : le Tout Puissant. Hors de lui point de salut, le monde sera définitivement perdu.

Notre auteur breton n’est, certes, pas le premier poète du Moyen Âge à soulever le sujet de valeurs en perdition. Un peu avant lui, Eustache Deschamps y avait dédié de nombreuses ballades. En remontant quelques siècles auparavant, Rutebeuf s’y adonnait lui aussi à sa manière dans sa poésie sur l’Estat du monde. A travers tous ces auteurs, comme c’est aussi le cas chez Meschinot, il est toujours question, bien sûr, de valeurs chrétiennes en déroute et les références à la bible et aux évangiles sont presque toujours omniprésentes, explicitement, ou entre les lignes.

Pardon d’insister un peu sur cet aspect, cela paraîtra une évidence à tout ceux qui étudient un peu sérieusement les temps médiévaux ou ceux qui sont coutumiers de ce site. Dans sa réalité politique et sociale, comme dans ses mentalités et sa littérature, le Moyen Âge occidental est profondément chrétien, n’en déplaise à certains modernes peu éclairés qui soutiennent, quelquefois, c’était un peu plus « une auberge espagnole » ou n’en déplaise encore à ceux qui pourraient trouver la question religieuse un peu « encombrante » rétrospectivement, pour des raisons diverses et qui préféreraient en faire l’économie. En réalité, si l’on veut demeurer un peu sérieux intellectuellement, on ne peut pas éluder la dimension chrétienne du Moyen Âge occidental. On la retrouve partout et c’est simplement une donnée incontournable. Voilà, c’est dit.

Quant aux vices de ses contemporains et la tristesse de son monde, et pour y revenir, Meschinot les dénonça lui-même, plus qu’à son tour, dans d’autres textes que celui du jour. On se souvient, par exemple, de ces vers issus de sa ballade des Misères du monde :

Vertus s’enfuient, péché partout abonde :

C’est grant pitié des misères du monde !

On notera toutefois que dans la poésie étudiée ici, l’envoi du poète breton prend des accents particulièrement désespérés même s’il demeure difficile de savoir s’ils se rattachent à un contexte historique précis et auquel, le cas échéant.

Aux sources médiévales de cette ballade

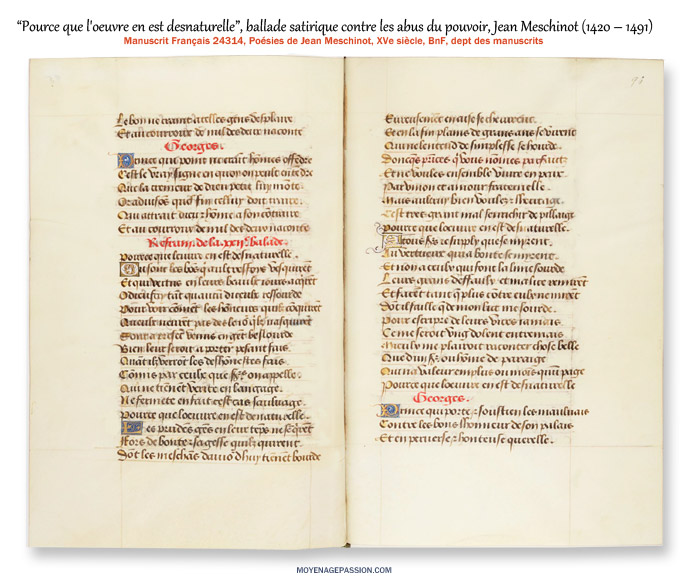

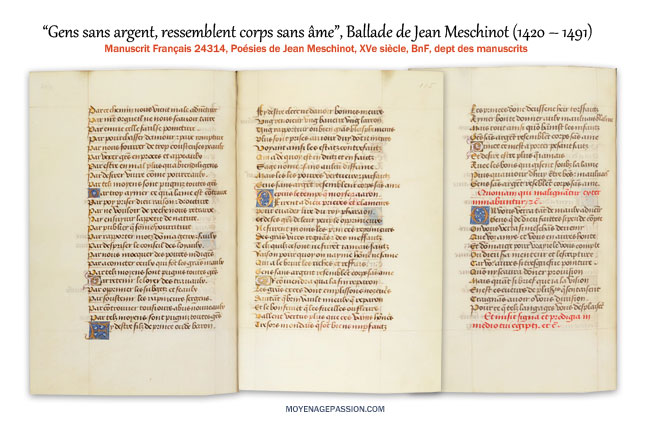

Vous pourrez retrouver cette ballade dans le Manuscrit Français 24314 de la BnF. Daté du XVe siècle, cet ouvrage médiéval est entièrement dédié aux poésies de Meschinot. Il est à la libre consultation sur gallica.fr. De notre côté, pour sa retranscription en graphie moderne, nous nous sommes appuyés sur les éditions suivantes : Jehan Meschinot, escuier, en son vivant grant maistre d’hostel de la royne de France, Nicole Vostre (1522) et poésies de Jehan de Meschinot, Edition Étienne Larcher, Nantes (1493).

Tout est perdu par default de raison

dans la langue originale de Jean Meschinot

NB : pour vous aider à mieux décrypter le moyen français de cette ballade, nous vous fournissons quelques clés utiles de vocabulaire.

Orgueil a lieu avecques les humains

Envie mect debat en plusieurs lieux

Avarice porte dommage a maints

Ire a grant bruyt entre jeunes et vieulx

Gourtonnie fait excez merveilleux

Luxure veult tout mener a la corde

Paresse en fin a nul bien ne s’acorde

Guerre s’esmeut a bien peu d’achaison (occasions)

Crudelité (cruauté) chace miséricorde

Tout est perdu par default de raison.

Folie quiert (de quérir) tout avoir en ses mains

Oultrage ayme son plaisir pour le mieulx

Pourete (pauvreté) vient o ses dards inhumains

Maleur mettra se dit fin a nos jeux

Impatience estonnera les cieulx

Iniquité destruict paix et concorde

Rigueur n’attend fors que toute discorde

Exil mettra le feu en la maison

Homme ne vault (veult) mener vie aultre que orde (mauvaise, laide)

Tout est perdu par default de raison.

Confusion nous conduit soirs et mains (matins)

Langueur nos mect la mort devant les yeulx

Travail en vain nous fait d’angoisse plains

Misere accourt qui gette dards mortelz

Tourment nous rend comme gens furieux

Dangier guyde le mal qui nous aborde

Courroux s’attend que force est qu’il nous morde

Necessité fera des maulx foison

Estrif (conflit, debat, querelle) est prest a saillir de la borde (bord, maison)

Tout est perdu par default de raison.

Prince puissant quand bien je me recorde (me remémore, m’en souviens)

Toute bonté se deffait et discorde (se détruit et diverge)

Vices regnent par tout ceste saison

Se dieu piteux (compatissant) a lui ne nous accorde (réconcilie),

Tout est perdu par default de raison.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NB : en tête d’article, vous trouverez les pages du manuscrit médiéval Ms Français 24314 de la BnF, correspondant à la ballade du jour, ainsi que l’enluminure représentant l’auteur breton présente au début de cet ouvrage du XVe siècle.