Sujet : poésies courtes, épigrammes, ouvrage ancien, humour, gauloiserie, goliards, poésie « goliardique »

Sujet : poésies courtes, épigrammes, ouvrage ancien, humour, gauloiserie, goliards, poésie « goliardique »

Période : hiver du moyen-âge, renaissance

Auteurs : collectif (1575, 1595). Clément Marot pour cette poésie.

Titre : La récréation et passetemps des tristes, recueil d’épigrammes et de petits contes en vers (1862)

Bonjour à tous,

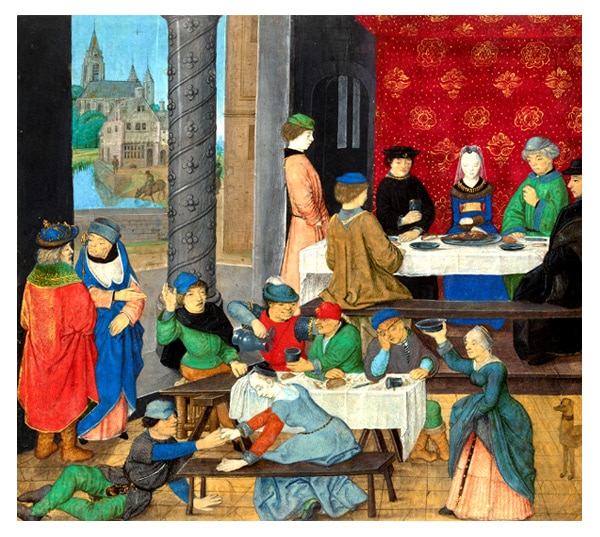

ous partageons aujourd’hui un nouvel épigramme issu de l’ouvrage récréation et passe-temps des tristes . S’ils n’étaient déjà en bonne langue françoise du XVe siècle, ces quelques vers dédiés au vin pourraient presque prendre des allures tardives de poésie goliardique, mais le XIIe siècle des goliards est déjà loin, et on continuera de chanter longtemps après eux et sans eux, comme on le fait d’ailleurs encore, les joies de l’ivresse (avec modération, mais pas toujours).

ous partageons aujourd’hui un nouvel épigramme issu de l’ouvrage récréation et passe-temps des tristes . S’ils n’étaient déjà en bonne langue françoise du XVe siècle, ces quelques vers dédiés au vin pourraient presque prendre des allures tardives de poésie goliardique, mais le XIIe siècle des goliards est déjà loin, et on continuera de chanter longtemps après eux et sans eux, comme on le fait d’ailleurs encore, les joies de l’ivresse (avec modération, mais pas toujours).

Bien sûr, il faut aussi lire de l’humour dans cette courte poésie « à boire ». Comme nous l’avions dit précédemment, celui-ci traverse de part et en part ce petit recueil d’épigrammes du moyen-âge finissant.

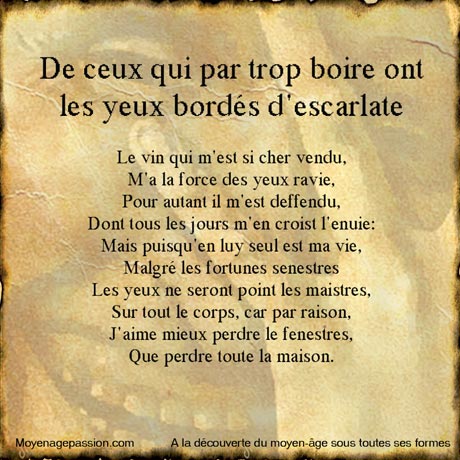

Pour rendre à César ce qui lui appartient et même si, comme l’ensemble des autres poésies présentes dans ce recueil, celle-ci n’est pas signée, elle est en réalité de Clément Marot. On peut la retrouver dans le Tome 3 de ses oeuvres complètes, par Pierre Jannet (1868).

De ceux qui par trop boire

ont les yeux bordés d’escarlate

Le vin qui m’est si cher vendu,

M’a la force des yeux ravie,

Pour autant il m’est deffendu,

Dont tous les jours m’en croist l’enuie:

Mais puisqu’en luy seul est ma vie,

Malgré les fortunes senestres

Les yeux ne seront point les maistres,

Sur tout le corps, car par raison,

J’aime mieux perdre le fenestres,

Que perdre toute la maison.

La récréation et Passetemps des tristes,

(ré-édition de 1862 sur la base de l’édition de 1595)

Les yeux bordés d’écarlate

« – Qui ne seroit pas idolâtre

De ces beautés, de ces trésors ;

Dont la nature orna ton corps

De ton nez de corail , de tes lèvres d’albâtre ,

De ces cheveux dorés, de ces os que ta peau

Laisse aisément compter, tant elle est délicate;

De tes yeux bordés d’écarlate ?

Enfin , qui ne seroit charmé , belle Isabeau ,

De ce teint à la mosaïque,

Et qui de l’arc-en-ciel imite les couleurs

De cette bouche grande , oblique ,

Et de cette dent, fille unique,

Qui porte le deuil de ses sœurs ? »

Portrait d’une Laide, Le Brun. Dictionnaire de pensées ingénieuses,

tant en vers qu’en prose, des meilleurs écrivains françois (

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

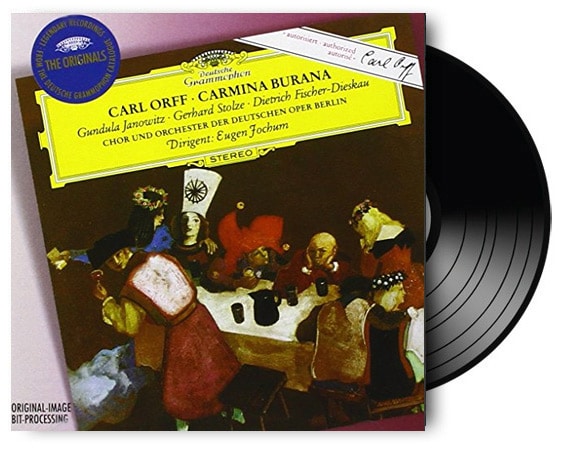

ette fois-ci, la pièce que nous partageons est la chanson « Tempus Est iocundum », interprétée conjointement et de manière très énergique par l’excellent

ette fois-ci, la pièce que nous partageons est la chanson « Tempus Est iocundum », interprétée conjointement et de manière très énergique par l’excellent

destinée. Il ne peut que subir ce que le sort (personnifié ici au centre de l’illustration), lui réserve.

destinée. Il ne peut que subir ce que le sort (personnifié ici au centre de l’illustration), lui réserve.

oici encore une ballade de François Villon qui nous poursuit de sa belle poésie. Cette fois, nous le retrouvons dans un texte plus « léger » où il ne nous conte pas ses propres souffrances mais nous parle avec humour d’un « supposé » feu maistre Jehan Cotard et de son goût pour la boisson.

oici encore une ballade de François Villon qui nous poursuit de sa belle poésie. Cette fois, nous le retrouvons dans un texte plus « léger » où il ne nous conte pas ses propres souffrances mais nous parle avec humour d’un « supposé » feu maistre Jehan Cotard et de son goût pour la boisson.