Sujet : poésie médiévale, fable médiévale, vieux français, anglo-normand, auteur médiéval, ysopets, poésie morale, oïl.

Période : XIIe siècle, Moyen Âge central.

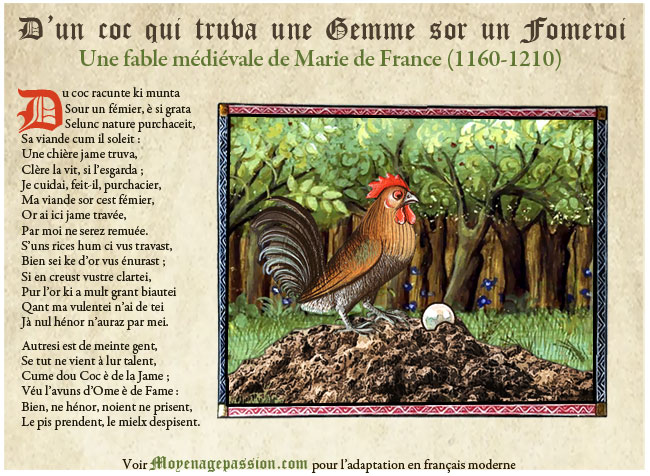

Titre : D’un coc qui truva une Gemme…

Auteur : Marie de France (1160-1210)

Ouvrage : Poésies de Marie de France, T2, B de Roquefort (1820)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous irons chercher notre inspiration médiévale du côté de la poésie de Marie de France. Cette première écrivaine en langue vernaculaire française et, plus précisément, en anglo-normand, nous a laissé une œuvre fournie, connue pour ses lais mais aussi ses fables inspirées des auteurs antiques.

De l’indifférence d’un coq face au diamant

Une fois de plus, c’est donc une fable qui nous donnera l’occasion de nous rapprocher de l’auteur(e) médiéval. Il y sera question d’un coq, d’une gemme et, en définitive, pour le dire de manière triviale, d’une morale assez voisine du dicton populaire qui parle de « confiture donnée aux cochons ».

Dans le récit, il ne s’agit pas, toutefois, de complète ignorance de la part du coq. Ayant débusqué une pierre précieuse dans un tas de fumier, il ne s’intéresse simplement pas à la valeur du trésor exhumé. Il sait qu’il s’agit d’une gemme. Il est même conscient qu’entre des mains plus expertes, la pierre précieuse se trouverait sublimée. Sertie d’or, elle brillerait alors de mille feux mais cela ne change rien pour lui. Il ne la trouve absolument d’aucune utilité et lui préférerait largement un peu de pitance.

Peu vif, l’animal passera donc à côté de la valeur réelle de sa trouvaille, ne daignant même pas la remuer, et la poétesse médiévale étendra la morale de sa fable à toute chose de valeur (bien, honneur) que, selon elle, nombre de ses contemporains dédaignent, pour leur préférer des choses plus triviales ou bien pires.

D’un coc qui truva une Gemme sor un Fomeroi

dans la langue d’oïl de Marie de France

Du coc racunte ki munta

Sour un fémier, è si grata

Selunc nature purchaceit,

Sa viande cum il soleit:

Une chière jame truva,

Clère la vit, si l’esgarda;

Je cuidai, feit-il, purchacier,

Ma viande sor cest fémier,

Or ai ici jame travée,

Par moi ne serez remuée.

S’uns rices hum ci vus travast,

Bien sei ke d’or vus énurast;

Si en creust vustre clartei,

Pur l’or ki a mult grant biautei

Qant ma vulentei n’ai de tei

Jà nul hénor n’auraz par mei.

Autresi est de meinte gent,

Se tut ne vient à lur talent,

Cume dou Coc è de la Jame;

Véu l’avuns d’Ome è de Fame:

Bien, ne hénor, noient ne prisent,

Le pis prendent, le mielx despisent.

Une adaptation en français actuel

NB : cette fois-ci, nous avons choisi d’une adaptation plutôt qu’une traduction mot à mot. C’est un premier jet perfectible mais il a au moins le mérite d’être maison.

Juché sur un tas de fumier

Un coq s’affairait à gratter

Y cherchant, avec insistance,

Suivant son instinct, sa pitance.

Une belle gemme il exhuma,

De grand valeur et l’observa :

« Je pensais, fit-il, débusquer

De quoi manger dans ce fumier,

Et c’est toi, pierre, qui m’est échu,

Pas question que je te remue…

Qu’un riche homme t’ait découvert

Et d’or il t’aurait recouvert.

Ton éclat ressortirait mieux

Mis en valeur par l’or précieux.

Mais je ne veux rien de tout cela

Point d’honneur, tu n’auras de moi. »

Il en va ainsi de beaucoup

Si tout ne tombe à leur goût,

Comme du coq et son diamant,

Hommes et femmes sont ressemblant,

ni bien, ni honneur, ils ne prisent,

Le pire prennent, le meilleur méprisent.

Aux origines de cette fable médiévale

En remontant le fil de cette fable, on la retrouve chez les fabulistes antiques bien avant Marie de France, Esope d’abord puis Phèdre dans son sillage. Dans les deux cas, elle y avait déjà, un sens assez voisin que celui que lui donne Marie de France, même s’il faut reconnaître que le propos originel de cette fable est si général que le symbole de la perle peut recouvrir bien des choses suivant le sens qu’on veut bien lui donner : valeurs morales, science, savoir, éducation, etc…

Le Coq et le diamant d’Esope

Le coq sur un fumier grattoit , lorsqu’à ses yeux parut un diamant : « Hélas, dit-il ! Qu’en faire ? Moi qui ne suis point lapidaire (artisan joaillier) Un grain d’orge me convient mieux. »

Les Fables d’Esope mises en françois avec le sens moral

en quatre vers et des figures à chaque fable (1775).

On peut trouver un commentaire en vers de cette fable dans l’ouvrage en question :

Ce trésor qu’un coq mal habile

Rebute & vois ici d’un œil indifférent

C’est Homère ou Virgile

Entre les mains d’un ignorant.

Le contenu de la fable d’Esope est assez laconique et succinct mais comme on le voit, l’auteur du XVIIIe siècle penchait de son côté pour une valeur culturelle, philosophique et éducative du symbole quand Marie de France l’avait plus résolument tiré du côté des valeurs morales.

Le poulet à la perle de Phèdre

Au premier siècle de notre ère et près de six siècles après Esope, Phèdre a repris cette fable à son compte, en restant dans un esprit sensiblement identique à celui d’Esope.

Pullus ad margaritam : In sterquilino pullus gallinaceus dum quaerit escam, margaritam repperit. “Iaces indigno quanta res”, inquit, “loco! Hoc si quis pretii cupidus vidisset tui, olim redisses ad splendorem pristinum. Ego quod te inveni, potior cui multo est cibus, nec tibi prodesse nec mihi quicquam potest.” Hoc illis narro, qui me non intellegunt.

Un jeune Coq, en cherchant sa nourriture sur un tas de fumier, trouva une Perle. » Précieux objet, dit-il, tu es là dans un lieu indigne de toi ! Si un avide connaisseur t’apercevait, il t’aurait bientôt rendu ton premier éclat. Pour moi qui t’ai trouvé, le moindre aliment me serait meilleur ; je ne puis t’être utile et tu ne peux rien pour moi. «

J’adresse cette fable à tous ceux qui ne peuvent me comprendre.

Fables de Phèdre, traduction nouvelle

par Ernest Panckoucke (1839).

Le coq confesse encore ici son incapacité à exploiter le trésor et on y ressent presque une pointe de fatalisme. Pour le gallinacé, la pierre précieuse (devenue au passage une perle) n’est définitivement pas à sa place dans ce tas de fumier. Sa valeur ne sera pas honorée et le volatile restera frustré de ne pas trouver de nourriture. En guise de conclusion, Phèdre adresse plus spécifiquement sa morale à tous ses détracteurs ou ceux qui ne savent apprécier ses écrits. On est donc, une fois encore, dans la valeur littéraire et philosophique ou la connaissance, mais sur une morale un peu plus ciblée.

Le Coq et la perle de Lafontaine

En faisant un bond dans le temps par dessus le Moyen Âge, cinq siècles après Marie de France, on retrouvera encore ce coq et sa perle chez Jean de Lafontaine. Le fabuliste moderne procédera même à une mise en miroir pour être bien certain que ses lecteurs en comprennent le sens qui reste, là encore, littéraire, éducatif et culturel :

Un jour un Coq détourna

Une perle qu’il donna

Au beau premier Lapidaire :

« Je la crois fine, dit-il ;

Mais le moindre grain de mil

Serait bien mieux mon affaire. »

Un ignorant hérita

D’un manuscrit qu’il porta

Chez son voisin le Libraire.

« Je crois, dit-il, qu’il est bon ;

Mais le moindre ducaton

Serait bien mieux mon affaire. »

Pour finir, notons qu’en un temps contemporain de Lafontaine, se trouvait dans les jardins de Versailles, une fontaine du coq et du diamant, en hommage à cette fable antique d’Esope.

Daté de 1673, ce monument arborait un petit bassin au centre duquel figurait un coq tenant une pierre précieuse dans une de ses pattes et recrachant l’eau de la fontaine par son bec tourné vers le ciel. Cette fontaine était l’œuvre de Étienne Le Hongre (1628-1690). A ce jour, il ne nous en reste plus rien qu’une gravure présente dans un ouvrage daté la fin du XVIIe siècle (Labyrinthe de Versailles, Charles Perrault, 1677)

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NB : le coq utilisé en premier plan de nos illustrations provient du manuscrit médiéval côté BM ms 399, actuellement conservé à la Bibliothèque Municipale d’Amiens. Cet ouvrage ancien, daté de la dernière partie du XVe siècle, contient le Livre des propriétés des choses de Barthélémy l’Anglais. Je vous propose de découvrir ce superbe livre ancien sur le catalogue de manuscrits illuminés Initiale. Quant au reste de notre enluminure du coq de Marie de France, il s’agit d’un montage original à partir d’extraits d’autres enluminures et illustrations.