Sujet : poésie satirique, poésie médiévale, poète belge, poésie politique, auteur médiéval, Bourgogne médiévale, Belgique médiévale, moyen-français.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Georges Chastellain (1405 – 1475)

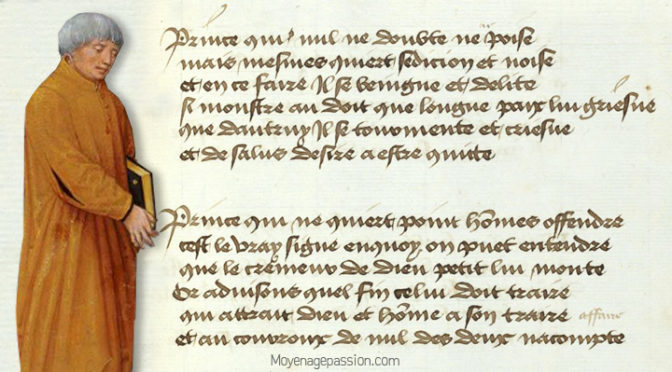

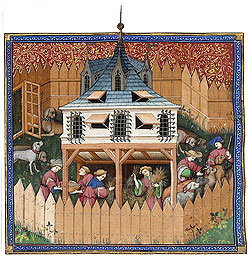

Manuscrit médiéval : Ms 11020-33, KBR museum

Ouvrage : Oeuvres de Georges Chastellain T7, Baron Kervyn de Lettenhove. Bruxelles (1865).

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous continuons d’explorer la poésie satirique de Georges Chastellain (Chastelain), appelée « Le Prince« . Aux siècles passés, ce texte politique de l’auteur médiéval avait laissé penser à quelques médiévistes qu’il était dirigé à l’encontre de tous les mauvais princes, en général. Il faut dire que Chastellain nous décrivait là tant de vices et de travers qu’on aurait pu avoir peine à croire qu’un seul prince puisse, à lui seul, les cumuler.

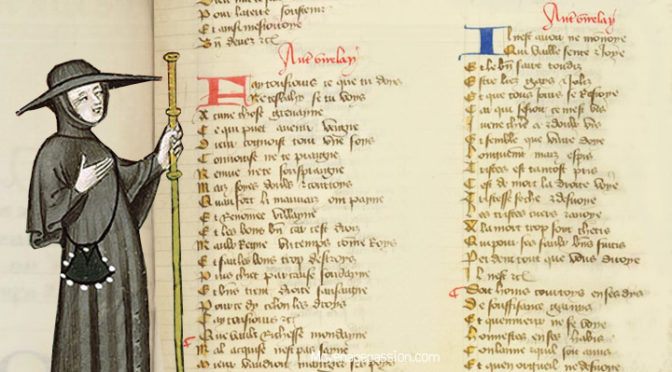

Comme le poète du XVe siècle ne citait, nominativement, aucun puissant dans sa diatribe, le doute était permis ; quelques flous de datation ajoutaient encore à la confusion. Selon les derniers recoupements, les spécialiste de littérature médiévale du XXe siècle ont, toutefois, tranché. Au sortir, il semble que c’est bien Louis XI qui était la cible des foudres de l’auteur médiéval. A la même période, cette poésie a connu quelques résonnances également en Bretagne puisqu’elle inspira à Jean Meschinot quelques ballades acidulées. Pour les rédiger, le poète breton réutilisa même directement les strophes de Chastelain en guise d’envoi de ses propre poésies.

Du point de vue des sources

Pour la transcription en graphie moderne de cette poésie du Moyen Âge tardif, nous nous appuyons sur les Oeuvres de Georges Chastellain par le Baron Kervyn de Lettenhove (1865). Pour une source manuscrite et historique plus ancienne, vous pouvez retrouver cette pièce dans le manuscrit Ms 11020-33 du KBR Museum (Bibliothèque royale de Belgique). Il fait partie de la prestigieuse collection des Manuscrits des ducs de Bourgogne du musée.

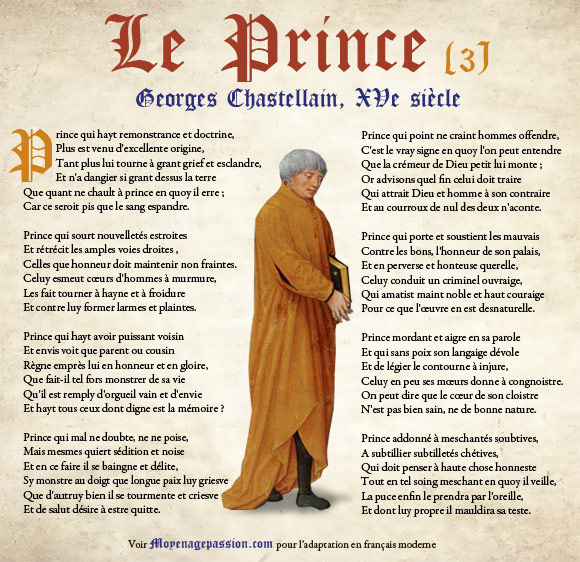

Le Prince, strophes XVII à XXIV

avec aides de traduction en français actuel

Nous reprenons notre exploration où nous l’avons laissée à la strophe XVII. Pour les deux premières parties de cette poésie satirique, nous vous invitons à vous reporter à nos articles précédents : Voir Le Prince de Georges Chastelain (1) et Le Prince de Georges Chastelain (2).

Même si le moyen français du XVe siècle se rapproche du nôtre, nous joignons de nombreuses clés de vocabulaire en français actuel pour une meilleure compréhension.

Prince qui hayt* (de haïr) remonstrance et doctrine,

Plus est venu d’excellente origine,

Tant plus lui tourne à grant grief et esclandre,

Et n’a dangier si grant dessus la terre

Que quant ne chault à prince en quoy il erre* (se trompe);

Car ce seroit pis que le sang espandre.

Prince qui sourt* (fait apparaître) nouvelletés estroites

Et rétrécit les amples voies droites ,

Celles que honneur doit maintenir non fraintes* ( rompues, enfreintes).

Celuy esmeut cœurs d’hommes à murmure,

Les fait tourner à hayne et à froidure

Et contre luy former larmes et plaintes.

Prince qui hayt avoir puissant voisin

Et envis voit que parent ou cousin

Règne emprès lui en honneur et en gloire,

Que fait-il tel fors monstrer de sa vie

Qu’il est remply d’orgueil vain et d’envie

Et hayt tous ceux dont digne est la mémoire ?

Prince qui mal ne doubte, ne ne poise* (de peser),

Mais mesmes quiert* (cherche) sédition* (discorde) et noise* (querelle)

Et en ce faire il se baingne et délite* (se complait),

Sy monstre au doigt que longue paix luy griesve* (lui déplait)

Que d’autruy bien il se tourmente et criesve

Et de salut désire à estre quitte.

Prince qui point ne craint hommes offendre,

C’est le vray signe en quoy l’on peut entendre

Que la crémeur* (cremor, crainte) de Dieu petit lui monte ;

Or advisons quel fin celui doit traire* (endurer)

Qui attrait Dieu et homme à son contraire

Et au courroux de nul des deux n’aconte* (considèrer, tenir compte).

Prince qui porte et soustient les mauvais

Contre les bons, l’honneur de son palais,

Et en perverse et honteuse querelle,

Celuy conduit un criminel ouvraige,

Qui amatist* (vaincre, réduire, flétrir), maint noble et haut couraige

Pour ce que l’œuvre en est desnaturelle* (contre nature).

Prince mordant et aigre en sa parole

Et qui sans poix son langaige dévole* (prononce)

Et de légier* (facilement) le contourne à injure,

Celuy en peu ses mœurs donne à congnoistre.

On peut dire que le cœur de son cloistre

N’est pas bien sain, ne de bonne nature.

Prince addonné à meschantés soubtives,

A subtillier subtilletés chétives, (1)

Qui doit penser à haute chose honneste

Tout en tel soing meschant en quoy il veille,

La puce enfin le prendra par l’oreille,

Et dont luy propre il mauldira sa teste.

(1) Le prince qui s’adonne à des méchancetés élaborées (subtiles), qu’il perfectionne en de méprisables subtilités, alors qu’il devrait penser à des choses élevées, honorables et honnêtes, au lieu de prendre soin d’être mauvais en toute chose dont il s’occupe, la puce viendra…

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

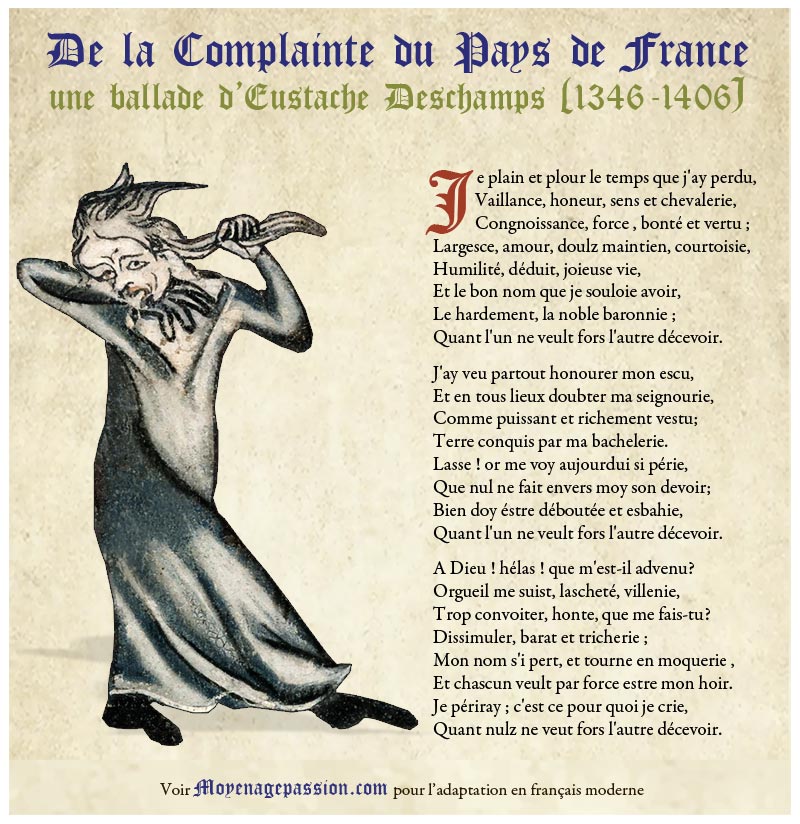

NB : le portrait de Georges Chastellain sur l’illustration et sur l’image d’en tête est tiré du Manuscrit médiéval : « la Chronique des ducs de Bourgogne de Georges Chastellain », référencé ms français 2689 et conservé au département des manuscrits de la BnF. Pour voir cette enluminure en entier, vous pouvez vous reporter à nos articles précédents sur Le Prince de Chastellain. En arrière plan, toujours sur l’image d’en-tête, nous avons utilisé la page du Manuscrit Ms 11020-33 du KBR Museum (Bibliothèque royale de Belgique) correspondant aux versets du jour. La Bibliothèque Royale de Belgique a eu la bonne idée de numériser ce manuscrit daté du XVe siècle et il peut être consulté sur le site du Musée.