Sujet : événement, monde médiéval, musée, collections, réouverture officielle, restauration, rénovation,

Période : De l’antiquité au Moyen Âge tardif

Lieu : Musée National du Moyen Âge,

Musée de Cluny, Paris.

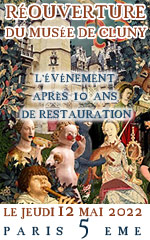

Dates : Réouverture officielle le 12 mai 2022

Adresse : 28 rue Du Sommerard, Paris 5

Tél : 01 53 73 78 00 – 01 53 73 78 16

Bonjour à tous,

‘est une excellente nouvelle pour les amateurs de découverte culturelle et d’histoire, autant que pour les passionnés de monde médiéval qui l’attendaient depuis longtemps. A Paris, le grand Musée National du Moyen Âge aka le Musée de Cluny est en passe de rouvrir ses portes au grand public, après 10 longues années de restauration et un projet des plus ambitieux. L’ouverture officielle aura lieu le jeudi 12 mai 2022 et nous sommes donc, au moment de cet article, à moins de cinq jours de cet événement incontournable.

Un renouveau sous le signe de l’accessibilité

C’est donc chose faite. Les grands travaux effectués au musée du Moyen Âge, auxquels était étroitement associé le ministère de la culture, se sont officiellement achevés après quelques retards dus à la crise sanitaire. Au menu de ce chantier chiffré à plus de 20 millions d’euros, il n’était pas simplement question de mettre un léger coup de plumeau sur les superbes collections du musée mais plutôt de deux défis de taille et d’égale importance : restaurer en profondeur les intérieurs et permettre à l’institution de mieux valoriser son patrimoine. Autre défi tout aussi ambitieux en terme d’enjeu, rendre accessible le musée et ses bâtiments classés aux personnes à mobilité réduite. Comme on le verra, au sortir de cette grande opération de rénovation, cette notion d’accessibilité s’est vu notablement élargie, de sa dimension pratique initiale, à bien d’autres aspects qui font, désormais, du musée un espace plus ouvert, plus visible mais aussi plus lisible pour tous les publics. Petit tour de ce musée de Cluny nouvelle génération.

De l’accueil aux aménagements

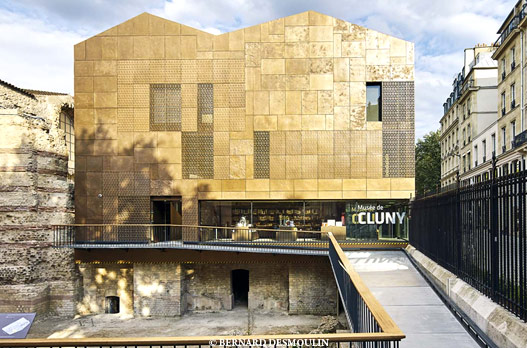

Commençons par la visibilité extérieure de l’institution et son attractivité. Elles ont été, toutes deux, grandement améliorées par l’ouverture d’un nouveau bâtiment d’accueil moderne, esthétique et fonctionnel, le long du boulevard Saint-Michel. Conçu par l’architecte Bernard Desmoulin, cet édifice très réussi vient s’intégrer, harmonieusement, au reste des bâtis historiques de l’institution, tout en permettant de recentraliser l’ensemble des services utiles au public : guichet, orientation, boutique,…

Sur le thème de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dans un ensemble de bâtiments historiques classés et qui présentait de multiples niveaux, le défi était aussi noble à relever que techniquement complexe. Mission réussie sur ce point important du cahier des charges. Au sortir des travaux, tout à été mis aux normes : on a élargi certains passages et installé des rampes. On a également fait la place à des cages d’ascenseurs flambant neufs. Enfin, le niveau de certaines pièces a même été rehaussé pour se plier à ses nouvelles exigences d’accueil. L’institution peut donc, désormais, ouvrir ses portes et ses collections aux personnes à mobilité réduite. Elles bénéficieront, dès à présent, de l’accès mais aussi de toutes les grandes nouveautés qui attendent les futurs visiteurs du musée.

Le Moyen Âge autrement

Dans un documentaire récent posté sur Viadeo par l’Oppic (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture en charge de la maîtrise d’œuvre du chantier), Séverine Lepage, médiéviste et directrice du musée de Cluny depuis 2019, parlait également des grandes ambitions de cette rénovation en terme d’accessibilité intellectuelle. Sur ce versant des travaux, l’enjeu était ouvertement affiché d’accompagner les publics les plus larges dans une découverte plus compréhensive du Moyen Âge.

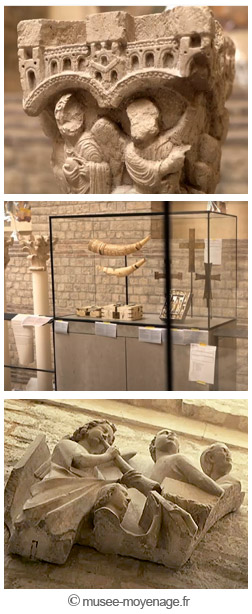

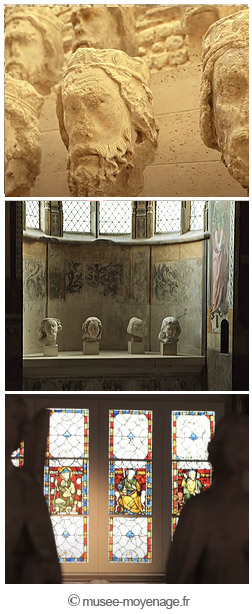

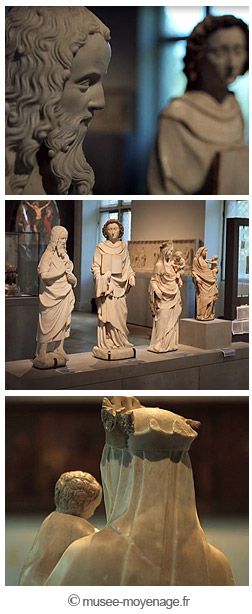

Pour atteindre cet objectif, on a refondu totalement le parcours des visites et la présentation des collections. Fini le regroupement par thématique, comme on l’avait voulu en 1956, l’itinéraire sera désormais chronologique. Les visiteurs seront ainsi guidés de l’antiquité gallo-romaine, en partant du frigidarium des thermes de Lutèce, jusqu’aux collections les plus représentatives du Moyen Âge tardif, dans un beau voyage à travers les temps médiévaux. Bien sûr, durant leur expédition, ils ne manqueront pas de découvrir la célèbre tapisserie de la Dame à la Licorne, véritable fleuron du musée, au milieu de nombreux autres trésors d’époque.

Regard, scénographie, que la lumière soit !

Notons enfin qu’au titre de cette restauration en profondeur du musée national du Moyen Âge, on a également dégagé les ouvrants des édifices pour laisser entrer la lumière. La mode des longs tunnels muséographiques n’est plus. Ce parcours plus lumineux permet de mettre mieux en valeur les bâtiments historiques qui hébergent les collections, tout en favorisant la découverte de certaines œuvres sous un jour plus naturel.

Dans l’esprit d’une expérience enrichie pas seulement par l’intellect, mais aussi par la sensibilité et le regard, une attention particulière a été portée sur la mise en espace des collections. Cet agencement savant s’est porté autant sur la recherche de l’émotion esthétique que sur la volonté de favoriser une meilleure compréhension des mondes médiévaux traversés et de leur sensibilité. Lumière, scénographie, itinéraire, mise en espace, dans cette nouvelle version du musée médiéval parisien, tout a été soigneusement pensé pour ravir, séduire et, parfois, même surprendre le visiteur.

Un Moyen Âge nouvelle génération ?

Alors « un Moyen Âge nouvelle génération » comme le dit la communication du musée annonçant sa réouverture ? Plus certainement encore, ce qui vous y attend, à partir du 12 mai, c’est un musée résolument tourné vers le XXI siècle, après une rénovation comme l’établissement n’en avait jamais connue depuis son ouverture, en 1843. Alors, courez-y si vous êtes sur Paris ou si vous y passez. Avec son nouveau visage, le musée de Cluny pourrait bien devenir, dès 2022, l’un des plus en vue de la capitale mais ce n’est pas l’unique raison : 1600 œuvres, 2600 m2 d’exposition, et plus de 1000 ans d’histoire n’y attendent que vous. Cerise sur le gâteau, le 12 mai, les entrées devraient être exceptionnellement gratuites. Retrouvez tous les détails et infos sur le site officiel du musée national du Moyen Âge.

En vous souhaitant une excellente journée.

Frederic Effe

pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes