Période : Moyen-âge central, XIIIe siècle.

Auteur : anonyme

Titre : la roé de Fortune (roue de fortune)

Ouvrage : Jongleurs & Trouvères, d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Achille Jubinal, 1835.

Bonjour à tous,

Sources historiques et manuscrits

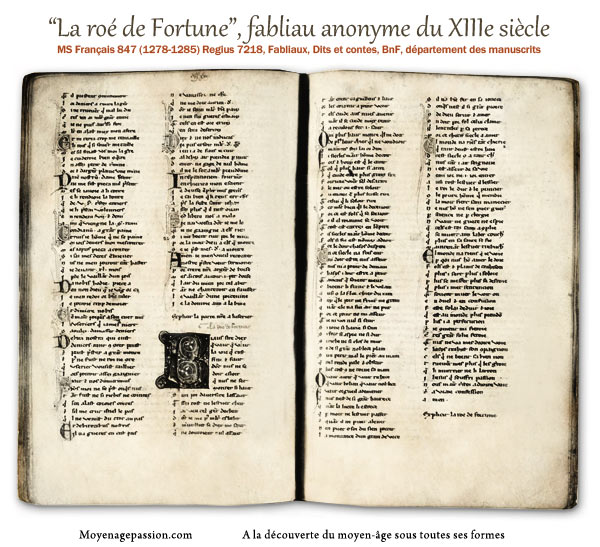

Cette pièce est présente dans plusieurs manuscrits médiévaux, quatre en tout, dont trois se trouvent conservés hors de France : le Manuscrit 9411-9426 de Bruxelles, le L V 32 de Turin, le Cod 1709 de la Bibliothèque du Vatican.

Du côté français, on le trouve dans le MS Français 837 de la BnF (ancienne cote Regius 7218), Daté du dernier tiers du XIIIe siècle, cet ouvrage, dont nous vous avons déjà touché un mot, contient plus de 360 feuillets et présente un nombre conséquent de fabliaux, dits et contes de ce même siècle. On y croise de nombreuses poésies et pièces demeurées anonymes mais aussi des noms d’auteurs illustres, tels que Jean Bodel et Rutebeuf, Un fac-similé est consultable sur le site de Gallica au lien suivant.

Sur le fond, notre poésie du jour demeure plus proche du « dit » que du fabliau. Pour autant qu’elle contienne des éléments satiriques, elle est aussi plus morale que comique, comme le sont en général ces derniers. Pour sa transcription dans des caractères plus lisibles que ceux des manuscrits originaux, nous nous sommes appuyés sur l’ouvrage Jongleurs & Trouvères d’Achille Jubinal daté de 1835, et dans lequel le médiéviste proposait une large sélection de textes extraits, entre autres, de ce manuscrit.

La roue de Fortune médiévale

« (…) Vez cum Fortune le servi,

Qu’il ne se pot onques deffendre,

Qu’el nel’ féist au gibet pendre,

N’est-ce donc chose bien provable

Que sa roé n’est pas tenable :

Que nus ne la puet retenir,

Tant sache à grant estat venir ? »

Le Roman de la rose

(…) Vois comme fortune le servit,

Qu’il ne put jamais s’en défendre,

Qu’elle le fit au gibet pendre,

N’est ce donc chose bien établie

Que sa roue ne peut être maîtrisée

Que personne ne peut la retenir

Aussi haut soit le rang qu’il ait atteint ?

Avec pour thème central la roue de la fortune, le texte du jour reflète certaines valeurs profondes du Moyen-âge occidental ou, à tout le moins, certaines idées dont la récurrence dans sa littérature et sa poésie, laisse à supposer un ancrage certain dans les mentalités médiévales. On notera, du reste, que cette vision d’un « sort » qui, presque mécaniquement, entraîne avec lui les promesses des plus belles ascensions comme des pires déroutes, a perduré, jusqu’à nous, dans les mentalités populaires : « la roue tourne », même si son articulation ne se fait plus nécessairement en relation étroite avec les valeurs chrétiennes comme c’était le cas alors et comme c’est clairement le cas dans ce texte.

Eloge du détachement

La première idée qu’on trouve ici plantée touche à la vanité et la vacuité. Elle est implicitement lié à l’image de la roue de fortune et son invocation : inutile de se glorifier au sujet de son pouvoir, ses richesses, son statut, la « perdurance » n’est qu’illusion. Dans son mouvement perpétuel, la roue de fortune médiévale s’assure de faire chuter, inéluctablement, celui qui a voulu monter trop haut et, au delà de tout critère de réussite sociale, même le mieux portant des hommes, peut se trouver au plus mal, l’instant d’après. Fortune se mêle de tout et nul n’est à l’abri.

Dans la dernière partie de cette pièce anonyme, on trouvera enfin des arguments qui viendront presque prêcher une forme de non action, susceptible de mener le lecteur en deça des valeurs de la morale chrétienne. Dans un élan satirique, le poète exprimera, en effet là, un dépit plus ciblé sur son temps et sur son monde : le siècle est pourri, la morale compromise et même celui qui s’attache à faire le bien n’en retirera que les pires ennuis. Sur sa voie, l’homme de bien, le prud’homme, trouvera plus d’ennemis et d’embûches que de récompenses. Une raison supplémentaire de ne rien attendre de ce monde ? Désabusé, l’auteur n’ira pourtant pas jusque dire qu’il faille renoncer au bien pour prêcher une forme de « non action » totale (et presque bouddhiste), et le texte rejoindra, finalement, la prêche en laissant au lecteur pour unique refuge, la passion et l’exemplarité christique : résignation à ne pas voir le bien récompensé, acceptation d’une forme de souffrance, apologie encore d’une certaine forme de renoncement pour faire basculer son esprit, sa raison et ses questionnements du côté de la foi ? Sans doute un peu tout cela à la fois.

Du vieux français d’oïl au français moderne

S’il faut en croire le site Arlima, aucune traduction en français moderne n’était jusque là attachée à ce texte. Sans avoir la prétention de la perfection puisqu’il s’agit tout au plus d’un premier jet, ce vide sera, au moins, partiellement comblé.

Biaus sires Diex, que vaut, que vaut

La joie qui tost fine et faut,

Dont nus ne se doit esjoïr,

Que nus ne set monter si haut

S’un poi d’aversité l’assaut,

Qu’assez tost ne l’estuet chéïr ?

J’ai véu tel gent décheir,

Dont je me puis mult esbahir

Et merveillier, se Diex me saut,

Qui ne doutoient nul assaut,

Tant erent orguilleus et baut.

Or les covient à point venir.

Tels cuide aus nues avenir,

Quant il se cuide miex tenir,

Qui à reculons fet .i. saut.

Beau Sire Dieu, que vaut, que vaut,

La joie qui tôt fini et fane* (tombe, s’évanoui, fait défaut),

Dont nul ne se doit réjouir,

Car nul ne peut monter si haut

Qu’un point d’adversité l’assaille

Et bien vite le fait choir ?

J’ai vu de tels gens déchoir,

Dont je peux fort m’ébahir

Et m’étonner, que Dieu me garde,

Qui ne redoutaient nul assaut,

Tant étaient orgueilleux et fiers.

Or ils durent au point venir

Comme qui croit aux nues parvenir

Quand il s’y pense mieux tenir,

A reculons, fait un saut.

Qui plus haut monte qu’il ne doit,

De plus haut chiet qu’il ne voudroit ;

Par maintes foiz l’ai oï dire.

Li siècles maint homme deçoit :

Mors et honiz est qui le croit ;

Quar cil qui plus haut s’i atire,

Et qui cuide estre plus granz sire,

Fortune vient, sel’ desatire

Et le met où estre soloit,

Ou encore en plus basse tire ;

Quar celui qui li soloit rire

Set mult bien qu’il le decevoit.

Por ce est fols qui se forvoit,

Se il el royaume se voit,

Quar tost est entrez en l’empire.

Cis siècles maint homme deçoit :

Fols-s’i-fie est nommez à droit ;

Por ce le doit chascun despire.

Qui plus haut monte qu’il ne devrait

Choit de plus haut qu’il ne voudrait

Maintes fois, je l’ai ouï dire

Ce monde en déçoit plus d’un

Blessé* (mordu?) et trompé (déshonoré) qui s’y fie

Car celui qui plus haut, s’harnache (s’y accroche, s’y fixe)

Et qui croit être plus grand sire,

Fortune vient l’en déloger

Pour le ramener d’où il venait,

Ou en un rang plus bas encore.

Mais celui qui avait l’habitude d’en rire

Savait très bien qu’il serait déçu

Pour ce, fou est qui se fourvoie

Si au royaume, il se voit

Car il n’est entré qu’en l’Empire.

Ce monde maints hommes déçoit

Fou-qui-s’y-fie est nommé à droit (à raison)

Et (pour cela), chacun le doit mépriser (dédaigner)

En ce siècle n’a fors éur ;

N’i doit estre nus asséur,

Quar nus n’i a point de demain.

Chascuns i doit estre à péur,

Quar ainçois que soient méur,

Chiéent li franc et li vilain,

Ausi com la flor chiet du rain,

Ainz qu’ele port ne fruit ne grain,

Quant ele n’a fin air ne pur.

Por ce point ne m’i asséur,

Quar je n’i voi nul si séur,

Si jone, si haitié, si sain,

Si fort, si aspre ne si dur,

Si riche, ne si clos de mur,

Ne de si grant noblece plain,

S’un petit mal le prent au main,

Que n’el rende pâle et obscur,

Plus tost c’on ne torne sa main.

En ce monde, n’a guère de bonheur (chance)

Personne ne doit s’y sentir sûr (en sûreté)

Car, nul n’y a point de demain (d’avenir assuré)

Chacun doit être dans la peur,

Car avant qu’ils ne soient mûres,

Tombent le franc et le vilain.

Telle la fleur choit du rameau,

Avant de donner fruits ou grains

Quand elle n’a d’air pur, ni délicat

Pour cela, je ne m’y fie point,

Car je ne vois nul si sûr

Si jeune, si bien portant, si sain,

Si fort, si robuste et si rude,

Si riche, ou si enceint de murs

Ni si plein de grand noblesse

Qu’un petit mal ne le prenne au matin, (à la main?)

Qui le rende pâle et obscur,

Plus vite qu’on ne tourne sa main. (qu’on ne l’examine)

Que vaut avoir, que vaut richece,

Que vaut boban, que vaut noblèce,

Que vaut orgueil à demener,

Que nus n’est de si grant hautèce,

Quant la luete l’i estrece,

Que par mort ne l’estuet passer;

Et quant il ne puet alener,

N’en puet o soi du sien porter

La montance d’un grain de vesce,

S’il n’a bien fet en sa jonece :

Donques n’est-il si grant proece

Com de Dieu servir et amer.

On doit por fol celui clamer

Qui l’entrelet par sa perece,

Por ce chétif siècle à amer.

Que vaut avoir, que vaut richesse

Que vaut luxe, que vaut noblesse

A quoi bon se gonfler d’orgueil (s’abandonner à)

Puisque nul n’est de si haut rang (élévation)

Lorsque sa gorge se resserre

Que par mort il lui faut passer,

Et qu’il ne peut plus respirer,

Et ne peut plus porter par lui-même

La valeur d’un grain de vesce (sainfoin),

S’il n’a bien agi dans sa jeunesse :

Ainsi, il n’est si grande prouesse,

Que de servir et d’aimer Dieu,

Et on doit bien traiter de fou

Celui qui s’y soustrait par paresse,

Pour aimer ce monde fragile.

El monde n’a riens tant chierie,

Qui tant déust estre haïe,

Com cest siècle c’on a tant chier,

Que nus tant i ait seignorie,

N’i est asséur de sa vie

Demi-jor ne .i. jor entier.

Ausi tost l’estuet-il lessier,

Le roi, le duc et le princier

Com le povre homme qui mendie ;

Que la mort fiert sanz manecier,

Ne nus hom ne s’en puet guetier

Par science ne par clergie.

N’i vaut ne guete ne espie,

Que tels est toz sainz à complie

Qui se muert ainz l’aler couchier;

Qui plus en sa santé se fie

Maintenant l’estuet trébuchier.

Au monde rien tant on chérie

Qu’on devrait en tout point haïr

Comme ces temps que l’on chérie tant

Ou nul même s’il a seigneurie,

Ni est assuré de sa vie

Demi-jour ou un jour entier.

Qu’aussitôt il lui faut laisser

Le roi, le duc et le princier (ses titres)

Comme le pauvre homme qui mendie :

Que la mort frappe sans prévenir ( menacer),

Aucun homme ne s’en peut garder

Par savoir (intelligence) ou par science

Ni ne sert de guetter ou d’épier (espionner)

Quand celui, en santé au soir, (complies dernière prière du soir)

Se meurt au moment du coucher :

Qui plus à sa santé se fie,

Maintenant lui faut choir (trébucher).

El monde n’a riens que je voie

Par qoi nus hom amer le doie.

Fols est et plains de trahison ;

Qui plus i sert plus i foloie;

Plus se meffet, plus se desroie,

Qui plus i met s’entencion.

Quar sovent muer le voit-on

En duel et en confusion,

Feste, solaz, déduit et joie.

Qui est au monde plus preudom,

Plus i a persécution,

Et je comment m’i fieroie ?

Certes grant folie feroie,

Quar nus ne va mès droite voie :

Chascuns trahist son compaignon ;

Cels qui ne béent s’à bien non

Truevent mès plus qui les guerroie,

Que li murtrier ne li larron.

Jhésus, qui souffri passion,

Nous maint trestoz à droite voie,

Et à vraie confession.

Amen.

Explicit la Roe de Fortune.

En ce monde, n’y a rien que je vois

Par quoi nul homme aimer le doive

Il est fou et plein de traîtrise (trahison),

Qui plus le sert, plus il divague

Plus se défie ( s’égare?), plus il dévie,

Qui plus y met son intention.

Car, souvent changer le voit-on

En douleur et en confusion,

Fête, plaisir, jouissance et joie.

Et plus grand est l’homme de bien,

plus il trouve persécutions

Et moi comment pourrais-je m’y fier ?

Quand nul ne suit plus droite voie :

Chacun trahit son compagnon ;

Celui qui ne s’attache qu’à faire le bien,

En trouve bien plus qui le guerroient

Plus que meurtriers ou larrons.

Puisse Jésus qui souffrit la passion

Nous guider tous sur le droit chemin

Et à sincère (véritable) confession.

Amen.

Explicit la Roue de Fortune.

Issus du même manuscrit, voir également : Le Salut d’Enfer – Une Branche d’Armes – Du vilain qui conquit le paradis en plaidant – De Brunain la vache au prêtre

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-Age sous toutes ses formes.

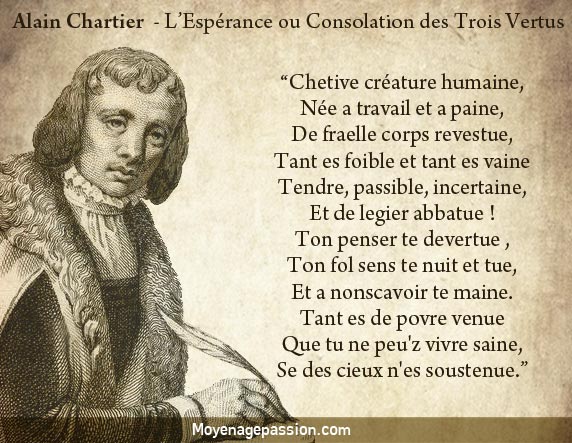

ujourd’hui, en fait de long billet, voici quelques jolis vers d’Alain Chartier, sur la fragilité de la condition humaine, prise entre faiblesse, ignorance et déraison. Ils sont tirés de son ouvrage inachevé

ujourd’hui, en fait de long billet, voici quelques jolis vers d’Alain Chartier, sur la fragilité de la condition humaine, prise entre faiblesse, ignorance et déraison. Ils sont tirés de son ouvrage inachevé

En guise d’extrait, nous partageons ici le prologue de l’ouvrage. La déliquescence du « siècle » reste un thème privilégié dans nombre de poésies morales médiévales et cette poésie n’y déroge pas. Dans une grand envolée lyrique, Chartier encense son amour de la France, tout en faisant le triste constat de la déchéance de cette dernière. Comme d’autres auteurs l’ont fait et le feront avant et après lui, il y déplore aussi la disparition d’une chevalerie des temps passés qui protégeait la France et lui faisait honneur. L’affaire n’est pas nouvelle et deux siècles après

En guise d’extrait, nous partageons ici le prologue de l’ouvrage. La déliquescence du « siècle » reste un thème privilégié dans nombre de poésies morales médiévales et cette poésie n’y déroge pas. Dans une grand envolée lyrique, Chartier encense son amour de la France, tout en faisant le triste constat de la déchéance de cette dernière. Comme d’autres auteurs l’ont fait et le feront avant et après lui, il y déplore aussi la disparition d’une chevalerie des temps passés qui protégeait la France et lui faisait honneur. L’affaire n’est pas nouvelle et deux siècles après