Période : XIIIe siècle, moyen-âge central

Auteur : Martín (ou Martim) Codax

Titre: Mandad’ei comigo

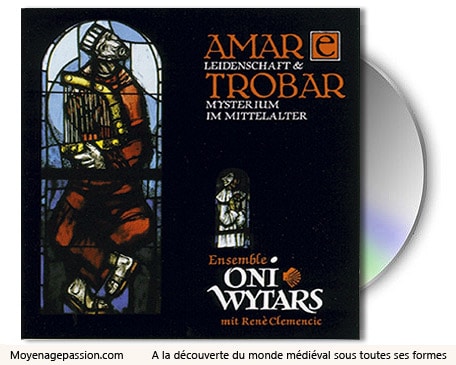

Interprètes : Oni Wytars

Album : Amar e Trobar, la passion et le mystère au moyen-âge (1992)

Bonjour à tous,

Bien que le jongleur (juglar ou jograr) galaïco-portugais Martin Codax ne soit qu’un des quatre-vingt huit auteurs des cantigas de amigo, il est demeuré, à ce jour, l’un des représentants les plus célèbres de cette lyrique courtoise médiévale et il reste, en tout cas, l’une des plus chantés. Comme nous lui avons déjà dédié un article, nous vous invitons à vous y reporter, au besoin : Martin Codax troubadour médiéval.

Oni Wytars. Mandad’ei comigo, Cantiga de Amigo 2 de Martin Codax

Amar e Trobar,

par l’ensemble Médiéval oni Wytars

Oni Wytars signait également, dans cet album, une collaboration avec le très reconnu compositeur, chef d’orchestre, musicien et musicologue autrichien. René Clemencic et ce dernier venait prêter, ici, ses talents d’instrumentiste à la flûte à bec, à la flûte en corne (gemshorn) ou encore au chalémie (instrument médiéval de la famille des hautbois).

Du côté du chant, c’est la soprano Ellen Santaniello qui prêtait ici sa belle voix à la pièce de Martin Codax du jour.

Mandad’ei comigo de Martin Codax

et sa traduction/adaptation en français

Mandad’ei comigo,

ca ven meu amigo.

E irei, madr’ a Vigo

Un message m’est parvenu

Que venait mon doux ami

Et j’irai, mère, à Vigo

Comigo’ei mandado,

ca ven meu amado.

E irei, madr’ a Vigo

J’ai avec moi le message

Que venait mon bien-aimé

Et j’irai, mère, à Vigo

Ca ven meu amigo

e ven san’ e vivo.

E irei, madr’ a Vigo

Que venait mon doux ami

bien portant et vivant

Aussi, j’irai, mère, à Vigo

Ca ven meu amado

e ven viv’ e sano.

E irei, madr’ a Vigo

Que venait mon bien-aimé

Bien vivant et bien portant

Aussi, j’irai, mère, à Vigo

Ca ven san’ e vivo

e d’el rei amigo

E irei, madr’ a Vigo

Qu’il venait bien portant et vivant

Et qu’il est du roi l’ami

Aussi, j’irai, mère, à Vigo

Ca ven viv’ e sano

e d’el rei privado.

E irei, madr’ a Vigo

Qu’il venait vivant et bien portant

et qu’il est du roi, favori

Aussi, j’irai, mère, à Vigo

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

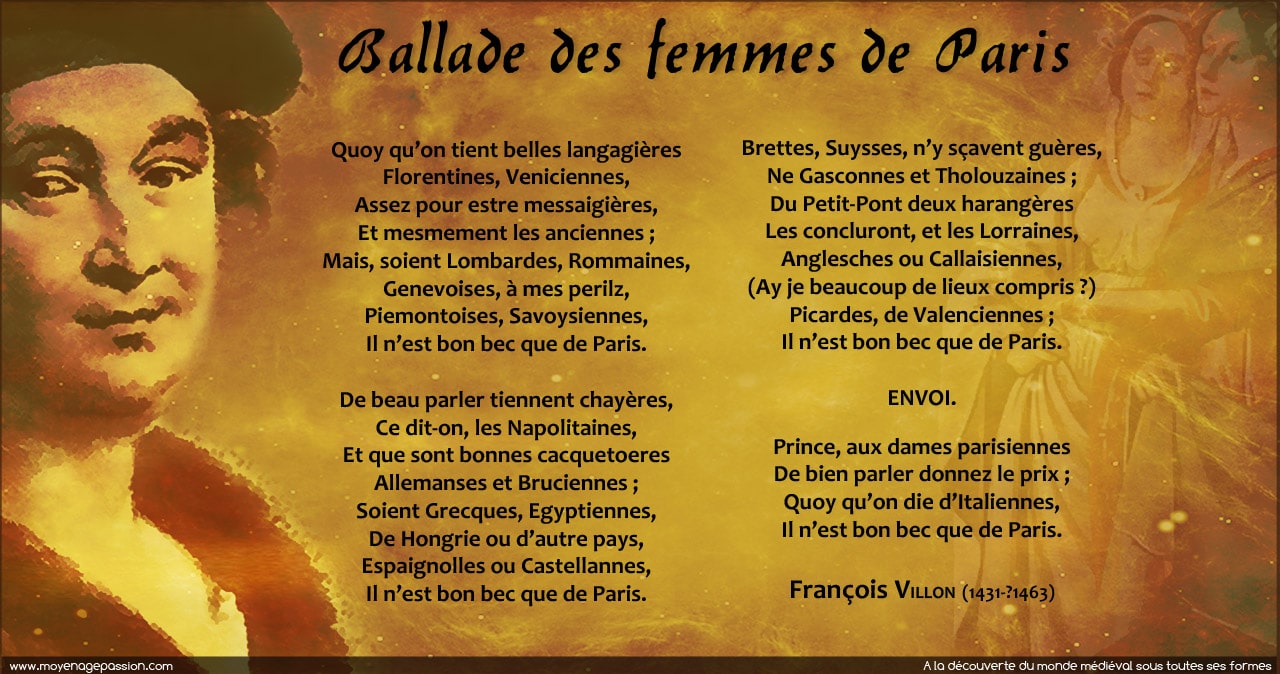

ien que dramatique sur le fond, le Grand testament de François Villon regorge aussi d’humour et de ballades plus légères. Certaines de ces pièces ont sans doute été composées plus avant dans le temps, et ont été réintégrées après coup, dans le fil du Testament, par l’auteur lui-même (sur ce sujet, voir entre autres,

ien que dramatique sur le fond, le Grand testament de François Villon regorge aussi d’humour et de ballades plus légères. Certaines de ces pièces ont sans doute été composées plus avant dans le temps, et ont été réintégrées après coup, dans le fil du Testament, par l’auteur lui-même (sur ce sujet, voir entre autres,  langage de rue : un parler vert et canaille, teinté d’accent, de répartie et de gouaille, comme on le pratiquait alors. Nous en trouverons d’ailleurs la confirmation sous la plume de Pierre Champion, plus loin, dans le même ouvrage :

langage de rue : un parler vert et canaille, teinté d’accent, de répartie et de gouaille, comme on le pratiquait alors. Nous en trouverons d’ailleurs la confirmation sous la plume de Pierre Champion, plus loin, dans le même ouvrage :

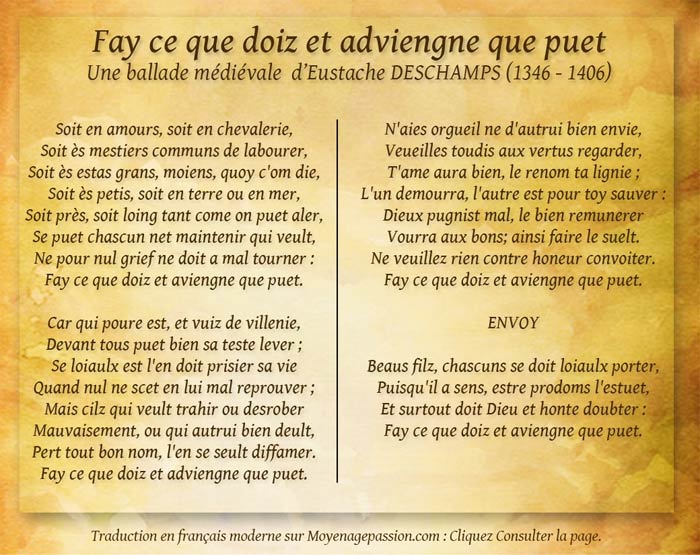

our changer un peu des fables d’Eustache Deschamps en voici une de la poétesse des XIIe, XIIIe siècles Marie De France. Bien que vivant en Angleterre, cette dernière écrivit dans une langue d’Oil teintée de formes dialectales anglo-normandes et elle est, de ce fait, considérée comme une des premières auteur(e)s françaises. D’autres femmes l’ont précédé sur le terrain de l’écriture, comme Héloise, mais elles s’y étaient exercées en latin.

our changer un peu des fables d’Eustache Deschamps en voici une de la poétesse des XIIe, XIIIe siècles Marie De France. Bien que vivant en Angleterre, cette dernière écrivit dans une langue d’Oil teintée de formes dialectales anglo-normandes et elle est, de ce fait, considérée comme une des premières auteur(e)s françaises. D’autres femmes l’ont précédé sur le terrain de l’écriture, comme Héloise, mais elles s’y étaient exercées en latin.