Période : fin du moyen-âge, renaissance

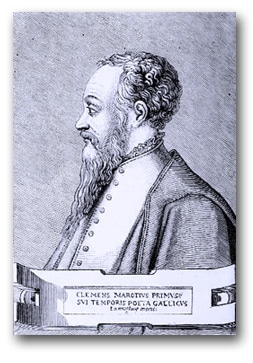

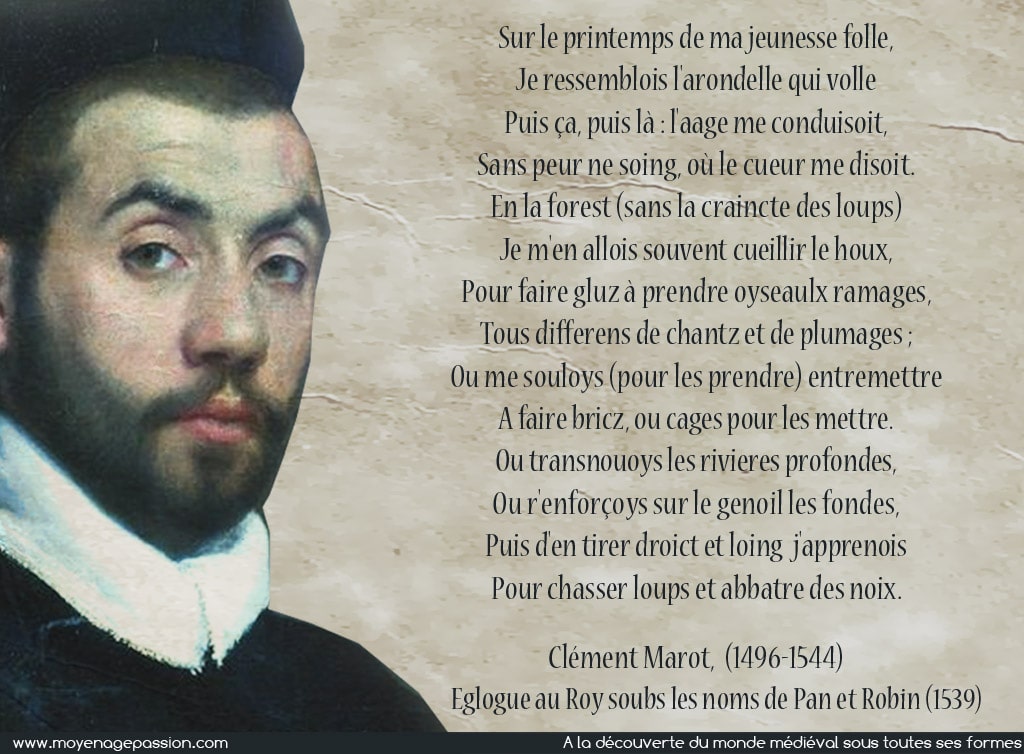

Auteur : Clément MAROT (1496-1544)

Titre : « Eglogue au roy (roi), sous les noms de Pan et Robin»

Ouvrage :. oeuvres complètes de Clément MAROT, par Abel grenier, Tome 1 (1879)

Bonjour à tous,

Eglogue : l’églogue est une poésie lyrique en général assez courte qui loue et met en exergue le thème de la vie champêtre et pastorale. Son origine remonte aux grecs et au poète Virgile. Dans la forme dont il est question ici, c’est un genre poétique repris aux débuts du XVe.

Les deux visages de Marot

Peut-être ne peut-on pas totalement en vouloir à Boileau de l’avoir un peu enfermé et sans doute réduit à ce rôle d’amuseur et cet « élégant badinage ». Marot a cédé plus qu’à son tour aux traits d’esprit et sa verve a, de fait et souvent, pu un peu éclipser l’auteur plus sérieux et formel qu’il savait être aussi. L’humour a quelquefois ceci de « dévorant » qu’il suffit d’en faire un peu pour qu’on veuille vous y réduire ou même en faire, à votre place, une profession de foi. C’est loin d’être le cas de Marot et on ne peut l’y cantonner, ceux qui se sont penchés sur la totalité de son oeuvre le savent bien. Comme de notre côté, nous avons jusque là beaucoup cédé à ses bons mots, il est temps sans doute que nous approchions un peu son autre visage, pour contrebalancer.

Contexte historique

Que de chemin parcouru entre la première églogue à Virgile de l’Adolescence Clémentine, ou celle encore, en forme d’épitaphe à Ma Dame Loyse de Savoye et celle du jour. De longues années se sont écoulées, plus de vingt ans, avec dans l’intervalle, quelques sérieuses épreuves.

En 1539, Marot est revenu depuis quelque temps déjà de son premier et douloureux exil. Trois ans auparavant et sur demande de François 1er, il a abjuré solennellement à Lyon et, ayant obtenu le pardon du roi, il se tient à nouveau à la cour. Ses conflits avec les autres poètes sont loin derrière lui et sa réputation, autant que sa position, y sont de nouveau bien assises. Quelques années auparavant, ces oeuvres ont été publiées à la faveur d’une imprimerie qui s’impose de plus en plus comme une technologie avec laquelle il faudra désormais compter et malgré les vicissitudes et le parcours agité que notre auteur a connu, le roi semble toujours autant l’avoir en ses faveurs, goûtant, sans les bouder, les charmes de sa plume.

D’un autre côté et, pour le coup, bien volontairement, Marot continue d’oeuvrer à sa traduction des psaumes. Sait-il que se faisant, il prendra encore le risque d’éveiller les foudres de ses anciens ennemis qui continuent de le surveiller d’un oeil ? Il ne peut l’ignorer et, en tout cas, il semble le redouter, comme on pourra le lire entre quelques lignes de cette Eglogue du Roy.

« Il me suffit, que mon trouppeau (tu) preserves* (Pan)

Des loups, des ours , des lyons, des loucerves, »

Du reste, ces foudres, il les connaîtra à nouveau, quelques temps après, avec ses mêmes psaumes. La Sorbonne en tête, bientôt suivie par l’église et une cohorte de détracteurs, se dressera contre la traduction et la versification de Marot. Bien que le succès de la parution ait été indéniable à la cour comme ailleurs, on le frappa d’hérésie et on vint même demander au roi d’entériner la sanction. Ajoutés au contexte houleux de la réforme et de la chasse aux luthériens, la publication de l’enfer en 1542 et cette agitation autour des psaumes comptèrent sans doute parmi les raisons qui conduisirent le poète à un nouvel exil. On en connait les suites, il s’enfuit à Genève, de là et un peu plus tard, il se réfugia en Savoie, puis encore en Italie et à Turin où, il finit par périr, deux ans plus tard, loin de son sol aimé.

Liberté et conscience de la postérité

Plus idéaliste que marginal ou même révolté ( au sens social), pour être pensionné et au service du roi, nous le disions plus haut, Marot n’en est pas, pour autant, totalement servile ; une nécessité le pousse à mener son art, autant que ses actes, là où bon lui semble et où sa conscience lui dicte. On ne peut sans doute pas réduire cette liberté à une protection royale et peut-être même une certaine bienveillance qu’il tiendrait pour acquises et dont, le supposant, il aurait fait quelques abus. En 1539, l’expérience lui en a déjà largement démontré les limites. Les choses lui échappent-elle vraiment ? Se pose-t-il même toujours la question ? A l’image de ses convictions, il semble tout de même que l’écriture reste pour lui une affaire sérieuse qui devrait situer le poète, en dernier ressort, à une certaine hauteur de débat et même au dessus des simples contingences alimentaires. (1)

Est-ce une tendance naturelle, un trait de caractère frondeur ou est-ce l’écriture critique et satirique du Jean de Meung du Roman de la Rose, qui l’a formé à l’école d’une certaine liberté qu’on ne peut simplement réduire à de l’impertinence ? Plus haut et plus loin que le désir puéril de provoquer, la plume est un chemin vers une liberté

Peut-être un peu de la fronde de François Villon a t-elle aussi fini par se greffer dans un coin de l’esprit de Marot et jusque dans sa destinée houleuse ? On sait l’admiration qu’il vouait à ce dernier et si c’est le cas, le poète de Cahors aurait eu de qui tenir. Même si le rapprochement ne peut se faire que de loin entre le parcours et « l’anticonformisme » de l’auteur du Grand testament et Marot, Villon a indéniablement insufflé à la poésie une forme d’absolu, en la mettant, d’une certaine manière, au dessus des lois des hommes et du conformisme. Dans les méandres de sa vie chaotique et marginale, à travers la grande aventure de son écriture, armé de sa seule plume, Villon est finalement demeuré seul face à ses actes, face à Dieu et face à la postérité, insaisissable et élevé par son art.

Marot a-t-il pu être touché par cet absolu et la hauteur à laquelle ce dernier plaçait la poésie ? Peut-être. Dans ses siècles où se forme plus résolument la notion d’auteur, il eut aussi une conscience aiguë de la notion de legs et de postérité :

« Et tant que ouy, & nenny se dira,

Par l’univers, le monde me lira »

Clément Marot. Epitre LXI a un sien amy (1543)

L’imprimerie, de plus en plus présente, n’est sans doute pas étrangère à cela. Dans ce XVIe siècle déjà renaissant, elle a déjà édité et souvent même égratigné des oeuvres poétiques (celles de Villon notamment) pour les besoins de son commerce, Marot s’en est assez plaint. Nouvelle technologie à double tranchant, elle peut, certes, déformer l’art du poète ou éditer contre lui des oeuvres passées en lui ôtant des mains le contrôle de son legs mais, en même temps, elle l’affranchit (idéalement plus que matériellement) de son royal bienfaiteur en lui offrant un large lectorat. Il est difficile de savoir à quel point cela a pu faire partie des éléments favorisant chez le poète de Cahors la conscience d’inscrire son art et ses actes dans la durée, à l’ère des manuscrits le succès de certains auteurs avait déjà été assuré, mais c’est un élément de contexte que l’on ne peut totalement ignorer.

L’Eglogue au Roy,

sous les noms de Pan & Robin

Dans cet églogue à la première personne, Marot se glisse dans la peau d’un pastoureau nommé Robin qui nous conte sa vie champêtre tout en louant le Dieu Pan.

De fait, l’ensemble de cette oraison du petit berger à Pan est une belle parabole aux accents rupestres dans lequel le poète relate et « encode » les moments forts de sa vie. On y trouvera donc de nombreux allusions à son propre parcours, beaucoup de légèreté, un brin de mélancolie et de questionnement sur l’avenir mais pas de trace d’amertume. Point de verve ou de vitriol, le calme est retrouvé et à l’approche de l’hiver, l’auteur semble ne rêver que d’un peu d’abri et de tranquillité.

On en connait le passage célèbre, maintes fois cité que nous reprenons ici à notre tour. Au delà de ces quelques vers connus, en plus du plaisir à la lire, cette églogue vaut vraiment d’être redécouverte dans sa totalité pour ce qu’elle nous apprend de la vie du poète, mais aussi de ses vues sur son art. Nous vous proposons d’ailleurs en pied d’article un lien vous permettant de la télécharger au format pdf.

(…)

Sur le printemps de ma jeunesse folle,

Je ressemblois l’arondelle qui volle

Puis ça, puis là : l’aage me conduisoit,

Sans peur ne soing, où le cueur me disoit.

En la forest (sans la craincte des loups)

Je m’en allois souvent cueillir le houx,

Pour faire gluz à prendre oyseaulx ramages,

Tous differens de chantz et de plumages ;

Ou me souloys (pour les prendre) entremettre

A faire bricz, ou cages pour les mettre.

Ou transnouoys les rivieres profondes,

Ou r’enforçoys sur le genoil les fondes,

Puis d’en tirer droict et loing j’apprenois

Pour chasser loups et abbatre des noix.

Saluant au passage la « jeunesse folle » de Villon, dans quelques uns de ses premiers vers sur le printemps de sa vie, on pourrait presque entendre raisonner avec quelques siècles d’avance, certains accents lyriques du Chant du monde de Giono ou revoir encore défiler les plus belles pages contemporaines de l’enfance buissonnière de Pagnol à la Gloire de son père. Le cadre de la vie campagnarde est joliment posé.

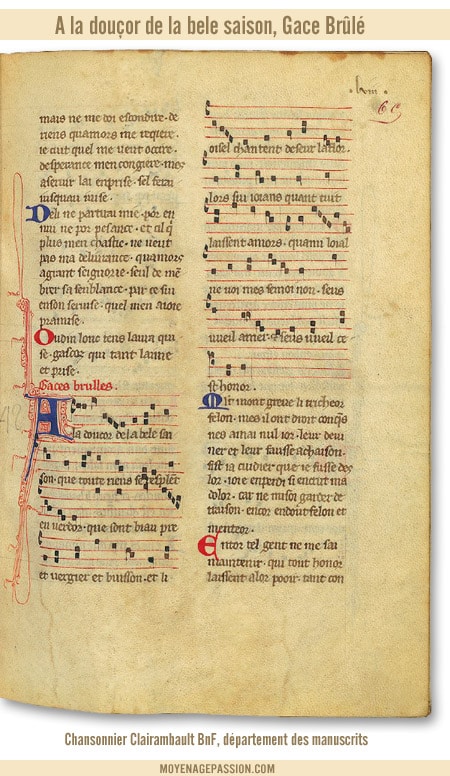

Viendra encore s’y ajouter l’affirmation de la vocation précoce du poète et un long hommage à son père Jean Marot pour lui avoir transmis cet art que l’auteur mettra ici en comparaison avec celui des troubadours ou des trouvères de la lyrique courtoise, en parlant de ‘chants », de « chansons », de « notes » et encore de « flûtes » et de « flajolets« .

O quantesfoys aux arbres grimpé j’ay,

Pour desnicher ou la pye ou le geay,

Ou pour jetter des fruictz ja meurs et beaulx

A mes compaings, qui tendoient leurs chappeaux!

Aucunefoys aux montaignes alloye ,

Aucunefoys aux fosses devalloye,

Pour trouver là les gistes des fouynes,

Des herissons ou des blanches hermines,

Ou pas à pas le long des buyssonnetz

Allois cherchant les nidz des chardonnetz

Ou des serins, des pinsons ou lynottes.

Desja pourtant je faisoys quelques nottes

De chant rustique, et dessoubz les ormeaux,

Quasy enfant, sonnoys des chalumeaux.

Si ne sçaurois bien dire ne penser

Qui m’enseigna si tost d’y commencer,

Ou la nature aux Muses inclinée,

Ou ma fortune, en cela destinée

A te servir : si ce ne fust l’un d’eux,

Je suis certain que ce furent tous deux.

Plus tard, plus loin, arrivant à l’été, il nous parlera encore du plaisir qu’il a eut à exercer son art. Cigale plus que fourmi, il n’a eu cure d’accumuler les biens.

Plus me plaisoit aux champestres séjours

Avoir faict chose (ô Pan) qui t’agreast,

Ou qui l’oreille un peu te recreast,

Qu’avoir autant de moutons que Tityre;

Et plus (cent foys) me plaisoit d’ouyr dire :

‘( Pan faict bon oeil à Robin le berger. »

Que veoir chés nous trois cents beufz héberger,

Car soucy lors n’avoys en mon courage

D’aucun bestail ne d’aucun pasturage.

Mais maintenant que je suis en l’autonne,

Ne sçay quel soing inusité m’estonne.

De tel’ façon que de chanter la veine

Devient en moy, non point lasse ne vaine,

Ains triste et lente, et certes, bien souvent,

Couché sur l’herbe, à la frescheur du vent,

Voy ma musette à un arbre pendue

Se plaindre à moy qu’oysive l’ay rendue;

Et le souci le prend un peu de pouvoir se mettre à l’abri, lui et les siens pour anticiper sur l’hiver déjà proche :

D’autre costé j’oy la bise arriver.

Qui en soufflant me prononce l’yver;

Dont mes trouppeaux, cela craignant et pis,

Tous en un tas se tiennent accroupis,

Et diroit on, à les ouyr besler,

Qu’avecques moy te veulent appeller

A leur secours, et qu’ilz ont cognoissance

Que tu les as nourriz dès leur naissance.

Je ne quiers pas (ô bonté souveraine)

Deux mille arpentz de pastiz en Touraine,

Ne mille beufz errants par les herbis

Des montz d’Auvergne, ou autant de brebis :

Il me suffit que mon troupeau préserves

Des loups, des ours, des lyons, des loucerves.

Et moy du froid, car l’yver qui s’appreste

A commencé à neiger sur ma teste.

Certains auteurs se sont demandés si sous le visage de Pan, Marot ne s’adressait pas ici, de manière allégorique, à la personne de François 1er. De fait et par son titre cette Eglogue est explicitement adressée au souverain. On a même évoqué l’hypothèse que le poète puisse ici s’adresser au Christ (2). Il semble, en tout cas, qu’à la même période, Marot ait obtenu du roi la donation d’une demeure (« une maison avec jardin rue du clos Bruneau à Paris »). Les auteurs sont partagés sur la question d’une doléance voilée au souverain ou même encore de remerciements que le poète lui aurait fait à travers cette oraison comme les deux derniers vers semblent le suggérer:

« Sus mes brebis, trouppeau petit et maigre,

Autour de moy saultez de cueur allaigre,

Car desja Pan, de sa verte maison,

M’a faict ce bien d’ouyr mon oraison. »

On trouvera une autre version de cette oraison plus tardive et découverte après le mort du poète. Son authenticité ou sa paternité ont quelquefois été questionnées, mais il semble qu’on n’ait plus grand doute de nos jours sur le fait que cette réécriture est bien de Marot et sans doute du temps de son dernier exil. Elle a pour titre « La Complaincte d’un pastoureau chrestien faict en forme d’églogue rustique, dressant laplaincte a Dieu, soubz la personne de pan, dieu des Bergers ». La « verte maison » en a été gommée :

Puis je connois par ce chesne tremblant

Que Pan mon dieu me monstre bon semblant,

Dont à mon coeur ferme joye est rendue

Puisqu’il a jà ma prière entendue.

Retrouvez l’Eglogue au Roy de Marot dans sa totalité ici :

Télécharger l’églogue au Roy de Clément Marot au format PDF

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-Age sous toutes ses formes

(1) Sur la liberté de Marot, on lira avec intérêt l’article de Daniel Martin « Clément Marot, nouveaux horizons de la poésie et du poète à la Renaissance« dans le numéro 54 de la revue Réforme, Humanisme, Renaissance de 2004.

(2) Du même auteur : Le Valet de chambre et son roi, Marot impertinent, Réforme, Humanisme, Renaissance, 2014.

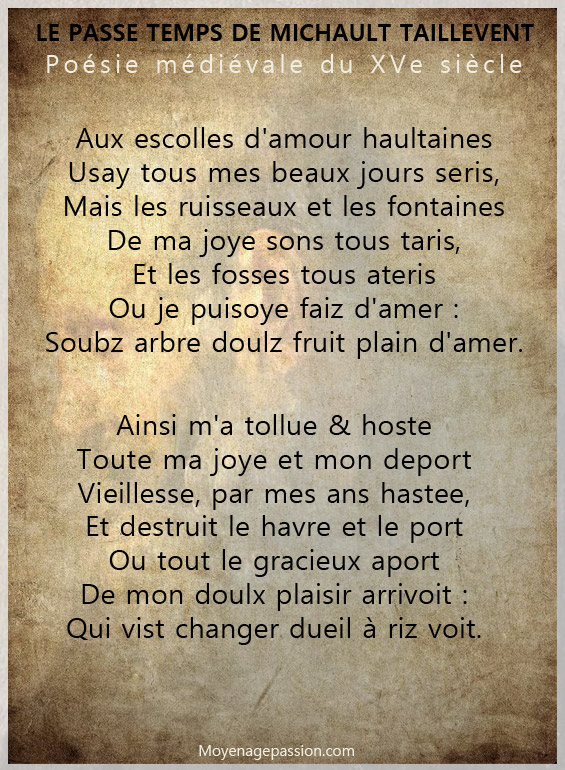

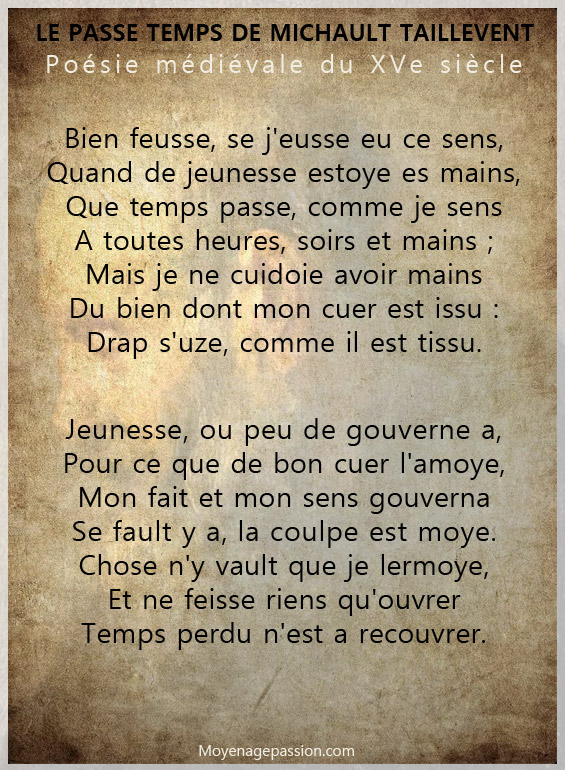

ous publions aujourd’hui quelques strophes supplémentaires du Passe-temps de Michault Taillevent. En réalité, nous en suivons le fil. Nous avions, en effet, déjà publié

ous publions aujourd’hui quelques strophes supplémentaires du Passe-temps de Michault Taillevent. En réalité, nous en suivons le fil. Nous avions, en effet, déjà publié

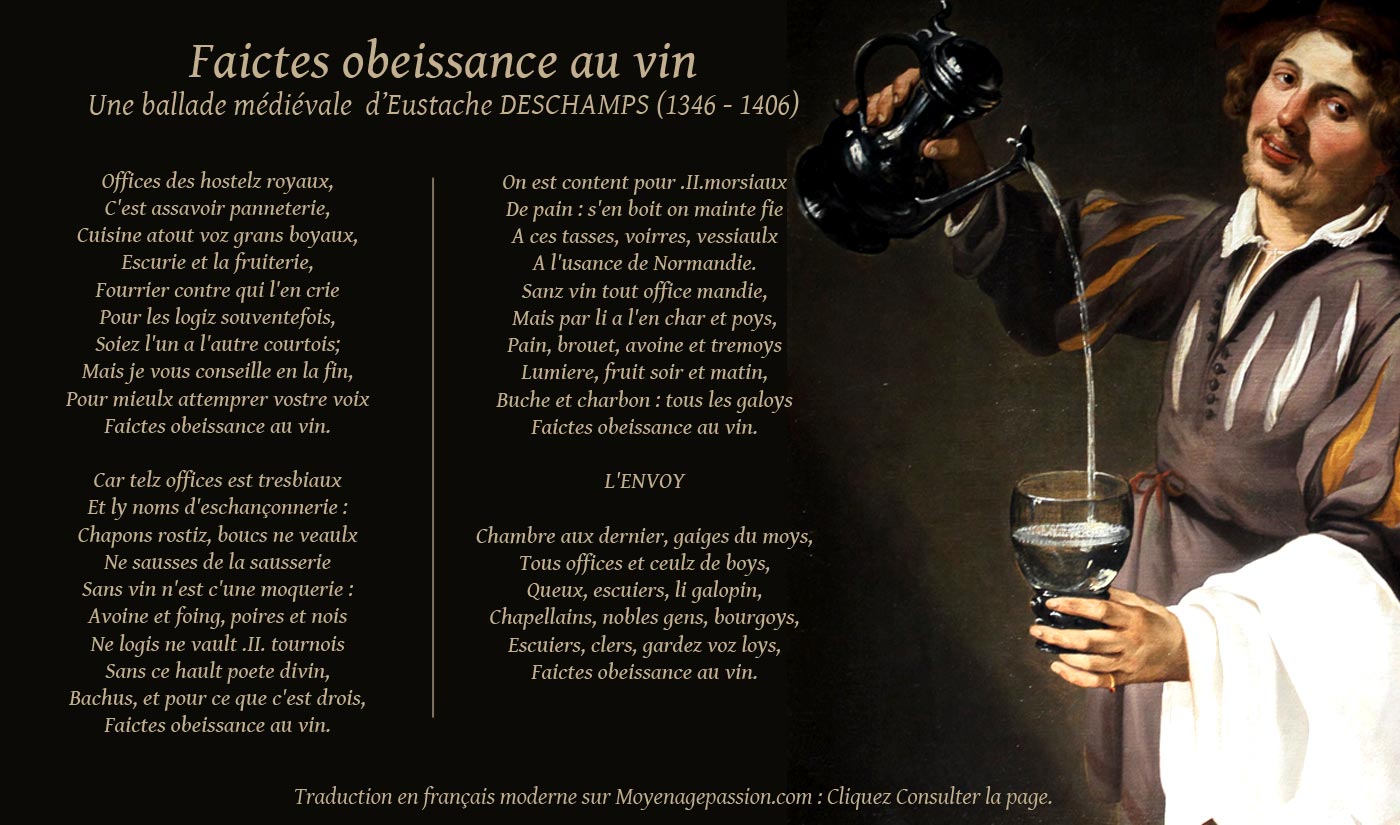

Sujet : poésie médiévale, littérature médiévale, manières de table, auteur médiéval, ballade, poésie morale, satirique ballade, moyen-français, vin,

Sujet : poésie médiévale, littérature médiévale, manières de table, auteur médiéval, ballade, poésie morale, satirique ballade, moyen-français, vin, par leur richesse et leur exhaustivité; toute chose qui continue encore d’imposer ce poète médiéval comme un témoin d’importance sur bien des aspects de son siècle.

par leur richesse et leur exhaustivité; toute chose qui continue encore d’imposer ce poète médiéval comme un témoin d’importance sur bien des aspects de son siècle.

ujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une autre poésie et chanson médiévale du chevalier trouvère Gace Brûlé auquel nous avons dédié précédemment une

ujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une autre poésie et chanson médiévale du chevalier trouvère Gace Brûlé auquel nous avons dédié précédemment une