Sujet : musique médiévale, amour courtois, chanson, Ars Nova, trouvère, compositeur médiéval, manuscrit français 146.

Période : Moyen Âge, fin XIIIe, début XIVe s

Titre : « Comment que, pour l’éloignance«

Auteur : Jehannot de Lescurel ou Jehan) de Lescurel

Ensemble : Syntagma et Alexandre Danilevsky

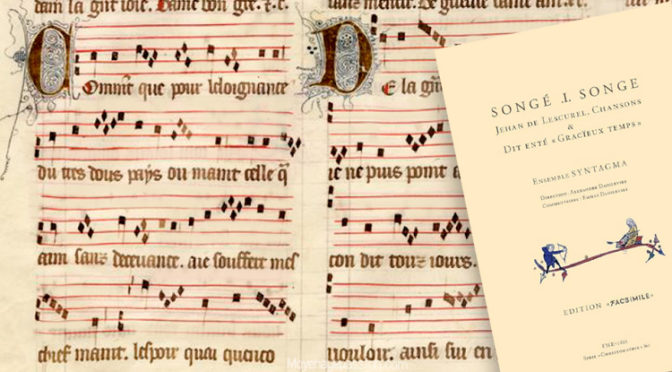

Album : Lescurel : Songé .i. songe (2015)

Bonjour à tous,

otre voyage médiéval du jour nous conduit à la fin du Moyen Âge central, pour y découvrir une nouvelle chanson du trouvère Jehan de Lescurel ou Jehannot de Lescurel.

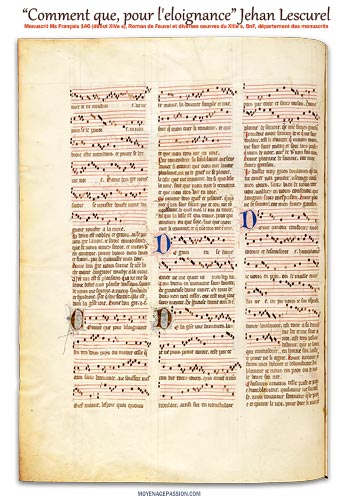

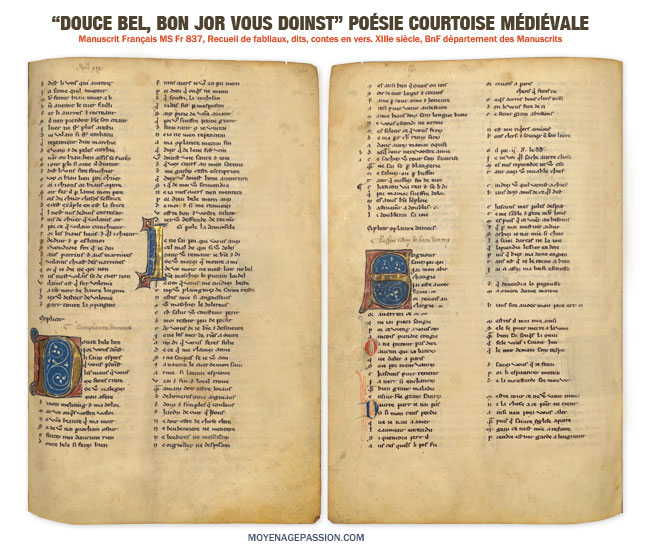

La vie de ce poète et compositeur de la fin du XIIIe et des débuts du XIVe siècle nous est assez peu connue mais il nous a légué une belle œuvre musicale et poétique, trempée d’amour courtois. Elle se compose d’un peu plus de trente pièces annotées musicalement. On les trouve notamment regroupées dans le manuscrit médiéval Français 146 de la BnF, aux côtés d’autres œuvres datées de la fin du XIIIe et de cette période.

L’amour de Loin de Jehan de Lescurel

La chanson médiévale que nous vous proposons de découvrir est dans la lignée du répertoire de Jehan de Lescurel. Elle appartient donc, pleinement, au registre de la lyrique courtoise.

Jehan de Lescurel nous conte sa douleur de l’éloignement mais plus encore l’amour entier et les beaux sentiments que lui inspire sa belle. Bien que physiquement loin d’elle, sa seule évocation suffit à le conforter et à confirmer son amour.

Si la peine est évoquée dans cette jolie pièce courtoise, l’ensemble reste léger et le compositeur médiéval y mêle adroitement tristesse et joie.

Sources manuscrites médiévales

Comme mentionné plus haut, l’œuvre de Jehannot de Lescurel peut être retrouvée dans le manuscrit médiéval Français 146. Cet ouvrage enluminé contient également le Roman de Fauvel de Gervais du Bus, ainsi que la Chronique métrique de Geoffroy de Paris. Ce manuscrit, daté des débuts du XIVe siècle, se trouve actuellement conservé au département des manuscrits de la BnF. Il peut également être consulté en ligne sur gallica.fr.

Pour la transcription de la chanson du jour en graphie moderne, nous avons repris celle de l’ouvrage « Chansons ballades et rondeaux de Jehannot de Lescurel » (Librairie P. Jannet, Paris, 1855), du chartiste et historien de l’art Anatole de Montaiglon.

L’Ensemble Syntagma & Jehan de Lescurel

Les chansons de Jehan de Lescurel ont été reprises par plusieurs formations de la scène musicale médiévale. Pour la version du jour, nous avons choisi de revenir à la version de l’Ensemble Syntagma. Elle est extraite du livre album « Lescurel : Songé .i. songe – Chansons & Dit enté, Gracieux temps » dont nous vous avons déjà touché un mot (voir article).

Lescurel : Songé .i. songe, le livre album

En plus de l’interprétation talentueuse de Syntagma sous la direction d’Alexandre Danilevsky, ce bel enregistrement de 64 minutes propose un livret très complet pour accompagner le CD. On trouvera aussi sur cette production le Dit Enté de Jehan de Lescurel. C’est assez rare et exclusif pour être souligné.

Pour débusquer cet album, tentez votre chance chez votre disquaire préféré. En ligne, il semble, pour l’instant, épuiser et en attente de réédition. On peut également retrouver certaines pièces de cette production sur la chaîne Youtube de l’ensemble Syntagma.

Musiciens ayant participé à cet album

Agnieszka Kowalczyk-Lombardi (voix), Mami Irisawa (voix) Akiro Tachikawa (voix), Thais Ohara (vielle, rebec), Agileu Motta (luth, guiterne), Bernhard Stilz (instruments à vent), Anna Danilevski (flutes, vielle, trompette marine), Jean-Pierre Pinet (flute), Benoît Stasiaczyk (percussions), Alexandre Danilevski (luth, viole de gambe, vielle, cistre)

Comment que, pour l’éloignance

de Jehan de Lescurel en langue d’Oïl

Comment que, pour l’éloignance,

Du très dous pays, où maint

Celle qu’aim sanz decevance,

Ai souffert meschief maint,

L’espoir qu’ai, qu’encore m’aint

La doucette simple et coie,

Fait que mon cuer li remaint

Et que mon cors vit en joie.

Par ramembrer sa semblance

Me sens d’amer si ataint

Que mon cuer d’autre plaisance

N’a, ne de grief se plaint.

Le desir que me remaint,

— Dex, si qu’à lesir la voie —

Fait que mon cuer li remaint

Et que mon cors vit en joie.

Souvent sens grief et pesance

Que mon cuer que liés soit faint,

Par ce c’on ait connoissance

De quel mal le vis ai taint,

Ne qui la belle est, qui craint,

Pour qui Amours, où que soie,

Fait que mon cuer li remaint

Et que mon cors vit en joie.

Traduction en français actuel

Bien que par l’éloignement

Du très doux pays où se trouve

Celle que j’aime sans détour (tromperie)

J’ai souffert maints déboires (infortune)

L’espoir que j’ai qu’elle m’aime encore,

La douce simple et tranquille,

Fait que mon cœur lui est acquis

Et que mon corps vit en joie.

En me souvenant de son visage,

Je me sens si profondément amoureux

Que mon cœur ne cherche d’autres plaisirs,

Et ne se plaint de rien.

Le désir que j’en conserve (qu’il m’en reste)

— Dieu, de sorte que s’il m’est permis de la voir —

Fait que mon cœur lui demeure

Et que mon corps vit en joie.

Je ressens souvent peine et accablement

Quand mon cœur feint d’être en joie

Car personne ne sait vraiment

Quel est ce mal qui assombrit (teint) mon visage

Ni qui est la belle qui m’inspire tant de crainte,

Et pour qui, Amours, où que je me trouve

Fait que mon cœur lui demeure

Et que mon corps vit en joie.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.