Sujet : séries TV, médiévalisme, séries télévisées, Moyen Âge représenté, Moyen Âge imaginaire,

Période : Moyen Âge, monde moderne.

Ouvrage : Un Moyen Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées, Justine Breton, Presses Universitaires François Rabelais (2023)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous vous invitons à la découverte d’un ouvrage qui a pour objet non point uniquement le Moyen Âge, sinon ses représentations et ses formes les plus récentes. Nous vous parlerons, en effet, de l’ouvrage « Un Moyen Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées » de la spécialiste en littérature médiévale Justine Breton. Avant d’en arriver là, nous donnerons quelques mots de contexte pour comprendre comment des médiévistes ou des universitaires férus de littérature ont pu se trouver conduits à arpenter les productions médiatiques ou littéraires les plus actuelles sur le monde médiéval.

Du Moyen âge au Médiévalisme

L’Histoire est une discipline qui a beaucoup évolué depuis le temps des vieilles approches chronologiques et des grandes dates, pour affiner ses méthodes et élargir ses terrains d’investigation. Dans ce cadre, elle a souvent emprunté, de plus en plus, à d’autres sciences humaines comme l’anthropologie, la sociologie ou la psychologie sociale.

Dans la lancée de ces extensions méthodologiques et épistémologiques, on a ainsi vu, près de nous, de nouveaux historiens ou spécialistes en littérature, armés de leurs connaissances sur le monde médiéval venir le débusquer jusque dans ses représentations les plus récentes, en élargissant leurs investigations à ce que l’on nomme, désormais, communément le médiévalisme : autrement dit, le Moyen Âge tel qu’il nous est présenté dans les sociétés modernes et ce dans ses formes les plus variées : au cinéma, dans la littérature, de Tolkien aux plus récents romans de médiéval-fantasy, dans les séries télévisées, dans les jeux vidéos, les dessins animés, les fêtes médiévales, etc… « Le Moyen Âge est à la mode » avait dit Jacques Le Goff en son temps. Depuis son constat, cette réalité ne s’est toujours pas démentie. Le matériau médiéval moderne abonde et occupe même à plein temps tous les chercheurs qui veulent bien s’y pencher.

Médiévalisme & modernité

Dans son entreprise, le chercheur en médiévalisme hérite, dès lors, d’un double objectif ou d’un double défi :

- D’abord, une volonté de démystifier certaines idées reçues et/ou préjugés encore à l’œuvre au sujet du monde médiéval, et ce bien que la recherche historique les ait déconstruits ou nuancés de longue date (voir notre article sur le Moyen Âge des préjugés ). Autrement dit, il s’agit pour lui de confronter l’objet Moyen Âge « grand public » ou « imaginaire », au Moyen Âge des laboratoires de recherche ou à l’état de la science historique.

- Ensuite, et inévitablement, en faisant de l’actualité leur objet, ses historiens ou chercheurs se retrouvent sur un terrain assez voisin de celui des sociologues, des anthropologues ou même quelquefois des journalistes (c’est le pire qu’on peut leur souhaiter et quelques historiens plus à l’aise avec les salles d’archives ont pu quelquefois les en railler). Dans tous les cas, ils se retrouvent face à un objet un peu paradoxal qui, sans être encore cristallisé sous forme de fait historique, entre dans le champ des représentations modernes « projetées » et donc souvent aussi, des idéologies. Se pose alors la question des outils d’analyse, de l’approche et de l’ingestion nécessaire (ou pas) par le chercheur d’outils habituellement réservés à des disciplines connexes (la philologie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, autant de pas que la Nouvelle Histoire les avait déjà enjoints à franchir).

Dans cet exercice complexe de double éclairage qui se situe entre analyse historique, analyse « littéraire » et analyse de la modernité sociale et culturel, des questions nouvelles surviennent sur la table : s’il y a un Moyen Âge reconstruit, qui le construit, comment et dans quel but ? En quoi est-il différent du Moyen Âge « académique » ? Et dans cette distance à cet objet médiéval historique, documenté, « réaliste » (et donc nécessairement plus complexe et plus nuancé), que nous dit ce Moyen Âge projeté et reconstitué de notre propre modernité ?

Bien entendu et comme dans toutes les sciences humaines, il faudrait encore ajouter une bonne couche d’épistémologie en se demandant ce que nous dit cette analyse du positionnement de l’historien ou du chercheur qui la conduit mais laissons cela pour l’instant. De notre côté, nous aurions mauvaise grâce à ergoter sur la légitimité de ce nouveau terrain investi par des historiens ou des spécialistes littéraires, puisque venant de l’Anthropologie et de la Sociologie, nous avons fait l’exact chemin inverse. Partant du monde médiéval représenté dans le monde moderne, nous avons, en effet, décidé de nous rapprocher du Moyen Âge plus historique et factuel, en allant, en quelque sorte, de l’actualité vers l’histoire. Une différence subsiste toutefois dans notre approche avec celle des médiévalistes : loin des couloirs de l’académie, si notre objet couvre bien « l’exploration du Moyen Âge sous toutes ses formes » (historiques et modernes), nous nous situons dans l’esprit d’un travail d’archive et d’une monographie tranquille et curieuse bien plus que dans une tentative ambitieuse de synthèse.

Des têtes de file du médiévalisme

D’un point de vue factuel, le Médiévalisme est un objet de recherche relativement récent. Il date de quelques décennies tout au plus. Au titre de ses pionniers on pourra compter, à la toute fin des années 70, des noms comme le philologue et romancier suisse Paul Zumthor ou encore l’universitaire et chercheuse anglo-américaine Leslie J. Workman. Par la suite, d’autres auteurs se joindront également à l’appel. Nous ne nous étalerons pas ici sur l’ensemble d’entre eux mais nous vous renvoyons à l’article « Le médiévalisme a quarante ans » du professeur de littérature générale et comparée Vincent Ferré comme un bon point de départ sur ces questions (1).

Pour ne citer que quelques noms récents de ce courant parmi les chercheurs les plus médiatisés, on peut justement, difficilement passer de l’auteur susnommé. Cet universitaire et chercheur s’est fait une spécialité du médiévalisme à travers notamment l’œuvre de Tolkien dont il est un grand spécialiste. On doit encore à Vincent Ferré d’avoir impulsé de nombreuses publications ou ouvrages collectifs sur la question. Dans la même génération suivront des noms comme William Blanc, historien de formation, particulièrement actif et prolifique dans le domaine du médiévalisme appliqué à la fantaisie moderne, aux séries TV ou aux super héros (voir notre article sur les légendes arthuriennes modernes ). Ajoutons encore Anne Besson. Plus orientée, elle aussi, sur la littérature comparée que l’histoire médiévale a proprement parlé, elle a notamment contribué avec les deux auteurs précédents, au Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire, Le médiévalisme, hier et aujourd’hui, sorti en 2022, aux éditions Vendémiaire.

Enfin toujours dans la même mouvance et du côté des plus jeunes têtes, on retrouvera les très productifs Justine Breton, maître de conférences à l’université et spécialiste de littérature médiévale, et l’universitaire et médiéviste Florian Besson (ce dernier avait créé avec quelques autres plumes étudiantes le blog Actuelmoyenage désormais un peu en sommeil). Entre autres productions et contributions précoces, tous deux avaient aussi conduit l’ouvrage « Kaamelott un Livre d’Histoire » sorti en 2018 (également aux Editions Vendémiaire) dont nous avions alors parlé dans nos colonnes. On pourra encore ajouter à leur actif l’ouvrage « Une histoire de feu et de sang. Le Moyen Âge de Game of Thrones » qu’ils avaient coécrits en 2020.

Des incursions dans la modernité

Toujours dans cette même mouvance qui tente de mettre l’Histoire médiévale en perspective ou de l’éclairer au moyen des productions modernes (et vice et versa), certains historiens comme Martin Aurell se sont aussi prêtés à l’exercice (voir Kaamelott à la table du roi Arthur de Eric Nabour). On pourrait inclure également des historiens comme Michel Pastoureau qui, même s’il ne se situe pas à proprement parler dans le champ pur et dur du médiévalisme, n’hésitent pas dans ses analyses des couleurs, ses conférences ou ses bestiaires à faire de nombreux allers-retours entre les représentations les plus historiques et les plus modernes pour éclairer nos lanternes. Un listing est forcément injuste et nous en oublions sans doute. Quoi qu’il en soit, le courant semble plutôt bien représenté en France. Et si certains historiens chercheurs n’en ont pas fait leur spécialité, ils ne rechignent pas, au gré de leurs propres sujets de prédilection, à apporter leur contribution et à s’aventurer sur ces terrains hors labo, souvent plus vivants et peut-être aussi plus vendeurs. Si le sujet vous intéresse, la lecture de quelques ouvrages collectifs ou actes de colloque pourra aisément vous permettre d’en découvrir quelques-uns de plus.

Voilà pour ce bref détour qui permettra de mieux contextualiser notre sujet du jour, sans prétendre l’épuiser. Revenons donc maintenant à notre propos, ce Moyen Âge en clair-obscur signé de la plume de Justine Breton et qui se propose de traquer le monde médiéval tel qu’on nous le présente dans les séries télévisées des XXe et XXIe siècle.

Un Moyen Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées

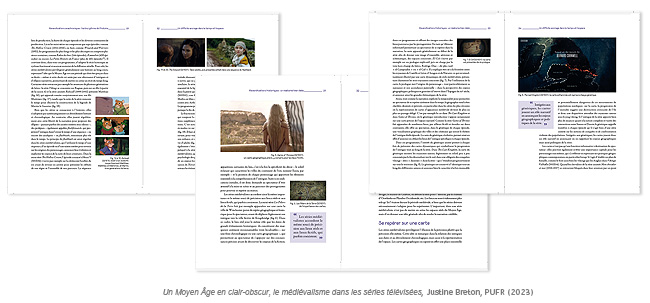

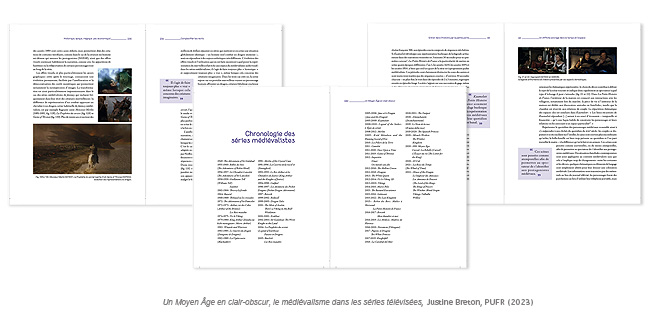

Parlons d’abord de l’ouvrage, l’objet. Sorti aux Presses Universitaires François Rabelais, il présente sur un peu moins de 400 pages, une mise en page dynamique et soignée : les amateurs de séries télévisées sur le thème médiéval y trouveront donc de nombreuses photos, mises en exergue de citations, encarts thématiques, mais encore de nombreuses notes et références pour une bibliographie assez fouillée.

Sur le fond, l’ouvrage reste consistant et même ambitieux. Autant le dire tout de suite, nous sommes bien dans le cadre universitaire et ce n’est pas un digest de séries dans la veine de l’ouvrage « Séries Illimitées » justement préfacé par Alexandre Astier en 2022. En réalité, le corpus approché par Justine Breton tient même pratiquement de l’exploit. S’attaquer à une classification ou un effort de synthèse après avoir passé plus de 80 séries TV au peigne fin, quand on sait qu’une partie importante d’entre elles s’étale sur un nombre vertigineux de saisons, cela en soi reste une entreprise de taille. On parle ici de plusieurs centaines (milliers ?) d’heures de visionnage, d’un corpus forcément hétérogène et donc d’un sacré défi, ne serait-ce que pour y mettre de l’ordre et s’efforcer de catégoriser une telle masse de contenu. Rien que pour cela, l’ouvrage n’a pas d’équivalent et il faut saluer l’ambition de son auteur(e) autant que ses efforts méthodologiques.

Eléments de résumé

A ce stade, Moyen Âge oblige, il va nous falloir être un peu tranchant (« j’ai fait un trait d’humour, mon oncle« ). On ne peut, en effet, résumer en trois lignes un ouvrage universitaire de ce niveau de densité. Le découpage en cinq parties pour une vingtaine de chapitres permet de mettre à jour l’exercice qui consiste, pour la société du spectacle et du divertissement, à instrumentaliser le Moyen Âge, de façon à créer un produit de consommation formatté, en mettant en scène (ou en exorcisant), au passage ses propres « obsessions » « préoccupations », le tout, en se réclamant (dans un nombre non négligeable de séries télévisées) d’un « Moyen Âge crédible » à défaut d’être réaliste. Crédible ? Oui, mais non, pas tout à fait quand même ! Oui mais si, oui mais bon…

Quitte à enfoncer quelques portes ouvertes, l’écriture fictionnelle a, bien sûr, ses règles narratives qui ne sont pas celles de la rigueur historique. L’objectif de ces sociétés de production mercantiles reste quand même bien de retenir les publics cibles avec des recettes qui marchent et qui ont fait leur preuves. Or, les recettes, vous pourrez compter sur Justine Breton pour les détricoter avec minutie et méthode tout au long de son ouvrage.

Des créneaux pour tous les publics

Comment réussir une série télévisée aux couleurs du Moyen Âge susceptible de conquérir une audience et de la conserver ? Bien sûr, il faut du rythme, des thèmes de fond pour fidéliser sur la durée, mais il faut aussi des épisodes qui bouclent sur de petites histoires dans la grande histoire, pour ne pas trop jouer avec la frustration du spectateur et lui donner sa dose d’émotion packagée, avec juste ce qu’il faut de suspense avant le générique de fin pour lui donner envie de revenir.

Il faut aussi des héros aisément repérables. Dans les séries TV occidentales, comme dans les histoires médiévales du reste, ils sont plutôt blancs, plutôt musclés et plutôt chevaleresques. Rien de très étonnant. Ils sont aussi juste marginaux comme il faut, avec un petit rien de modernité, permettant au spectateur de s’identifier. Il faut aussi pour faire un bon héros médiéval qu’il évolue dans un monde un peu arriéré, et au milieu d’un peuple toujours un peu crado et ignorant sur les bords, avec tout de même quelques Bernardo(s) qui sortent du lot, comme dans Zorro, pour donner la réplique : un gentil forgeron, un tavernier bavard, un mystérieux passant, … Finalement, au jeu du miroir, « Modernité modernité dis moi qui est la plus belle, de moi ou du Moyen Âge« , la réponse est souvent toute trouvée et le spectateur sera content de rentrer dans ses pantoufles, à la fin du voyage.

Alors, sortir des sentiers battus pour les producteurs et scénaristes, oui mais pas trop, même s’il existe des créneaux et des cibles. Si le Moyen Âge est à la mode, il se décline aussi en tranche (d’audience ou d’affinités) pour ratisser large : des séries pour les jeunes, des séries pour le rire et la détente, et d’autres pour les plus franges les plus adultes en quête d’action et d’émotions fortes : du sexe, de la baston, du sexe, de la baston, un peu d’intrigue, du sexe, de la baston, etc… Avec la recette Games of Thrones, les canaux TV privés à la HBO ont tiré le gros lot. Depuis, les concurrents se bousculent à la porte de la succession, heu… sans forcément faire recette. Tout le monde n’a pas le talent d’un GRR Martin (même revisité par une poignée de scénaristes moins bon que lui) pour amener des rebondissements à tiroir, ainsi que de la complexité et des méandres dans ses histoires (voir la saga du Trône de fer). Tout le monde n’a pas non plus le petit côté farceur de GRR pour jouer à la roulette russe sur ses héros principaux au moment où l’on s’y attend le moins.

Des clichés qui s’accrochent

Au milieu de tout ça, des constats un peu nuancés ? Il y en a forcément. Certes, de Thierry la Fronde aux dernières séries TV médiévales, les scénarios ont évolué pour introduire plus de valeurs modernes réactualisées dans les rétroviseurs déformants de leur Moyen Âge reconstitué. En plus de quelques rares tentatives timides « d’inclusivité » (le mot est lâché) sous l’impulsion première de l’influence américaine et anglo-saxonne, l’audience s’est aussi mondialisée.

Si les schémas narratifs ont évolué et les formes d’écritures se sont complexifiées – pour faire plus de place à la bande de héros, dans certains cas, qu’au héros solitaire – certains clichés ont la vie dure et restent, dans l’ensemble, assez peu revisités : le Moyen Âge est guerrier et violent, le Moyen Âge est sale, le Moyen Âge est « barbare », le Moyen Âge est ignorant, le Moyen Âge est en guerre permanente, etc… Il faut qu’il le soit pour coller aux attentes que les scénaristes se complaisent à renforcer. Une fois de plus leur métier n’est pas la vérité historique mais la fidélisation d’une audience friande de Moyen Âge et qui a des idées assez précises sur la friandise en question.

Pour parenthèse, sur le thème de la violence « légitimée » par les sociétés de production de séries TV sous couvert de période médiévale (« c’est pas nous, c’est le Moyen Âge »), je dois avouer que j’ai été interpelé par l’image d’une femme médiévale qu’une majorité de séries semble présenter d’après l’auteur(e) comme brutalisée ou abusée sexuellement dans un nombre vertigineux de séries. Le pire étant que cela est fait dans une perspective présentée comme aussi banale qu’initiatique. Ie : « l’abus sexuel comme le mode d’emploi le plus sûr pour devenir une femme forte au Moyen Âge ». C’est en effet assez inquiétant et n’étant pas suiveur d’un nombre aussi vertigineux de séries médiévales (et même de séries tout court), j’avoue que la chose m’avait échappé. (2)

Un mot de conclusion

L’exercice universitaire consiste toujours à penser la complexité sans chercher à la réduire. Justine Breton connait bien son sujet, elle l’étaye par de nombreux exemples pour produire finalement un ouvrage de référence dans son champ d’exploration qui intéressera un public averti. Le Moyen Âge y est adressé en filigrane plus que véritablement délayé, dans une perspective d’analyse plus actuelle qu’historique mais l’objectif était clairement défini au départ : le propos reste bien la construction sérielle médiévale moderne et non l’histoire médiévale à proprement parler ; un exercice sur le fil donc, que la taille imposante du matériel approché et la volonté de synthèse a forcément conditionné. En contrepartie, le vaste corpus sériel est largement mis à profit et fournit l’occasion de nombreux exemples qui parleront, à coup sûr, aux amateurs de séries télévisées médiévalistes.

Pour le reste, comme annoncé plus haut, l’exercice du résumé demeurant limité, il faudra vous attaquer directement à ce « Moyen Âge en clair-obscur » de Justine Breton pour obtenir des clefs de lectures plus nuancées et plus complètes sur le monde médiéval des séries TV. Au passage, l’auteur(e) vous gratifiera d’une analyse de l’évolution historique des séries « médiévalisantes », des toutes premières du milieu du XXe siècle aux plus actuelles. De même, entre autres informations utiles, elle vous permettra de mieux comprendre l’ancrage littéraire shakespearien des productions anglo-saxonnes qui réglementent, tout de même, largement le marché étudié.

Avant d’aller plus loin, voici un lien pour acquérir l’ouvrage sur le site des Presses universitaires François Rabelais. Vous y trouverez également des vidéos complémentaires et des interviews de l’auteur(e).

Remarques sur le ciblage & le positionnement

Pour les producteurs/scénaristes des séries TV américains ou européens sur le thème du Moyen Âge, le jeu d’équilibre est devenu, quelquefois, un peu casse-tête. D’un côté, ils sont en butte avec la volonté de contenter une fraction du public moderne en attente de valeurs et de représentations, public quelquefois même activiste et militant (lobbying communautaristes, woke, cancel culture, etc… ). Dans certains cas, ces créateurs de séries ont peut-être même simplement pris le parti d’offrir des espaces d’identification à ces mêmes publics pour les conquérir et les rallier. Est-on face à une évolution massive des représentations par le bas ? Sur la frange la plus extrême de ces positionnements, ce n’est pas si certain. Au jeu de la systématisation, voire de quotas appliqués à chaque série, quelques histoires récentes du côté de Disney, de Budweiser et même de Netflix semblent avoir démontré que le matraquage répété d’un certain « progressisme idéologique » ne fait pas toujours bon ménage avec les goûts du grand public.

D’un autre côté et pour des raisons mercantiles évidentes, ces mêmes producteurs et scénaristes ne peuvent évidemment pas se départir de leur volonté de rallier le plus grand nombre, tout en ménageant une évasion dépaysante et hors les murs qui « fasse Moyen Âge », autrement dit qui colle aux représentations collectives sans les chambouler, au risque de ne plus rencontrer l’adhésion du public cible ou des fan base (moteurs économiques de ces séries). Réinventer le Moyen Âge à la lumière des exigences politiques ou des pressions idéologiques modernes, en maintenant quelques bonnes vieilles arcanes à l’ancienne, quitte à en renforcer les préjugés ? Séduire les uns, sans faire fuir les autres ? Voilà de quoi donner la migraine. Si l’on ajoute à tout cela, l’évolution des technologies (distribution massive sur internet, streaming, etc…) et l’ambition de politiques de distribution visant à conquérir une audience occidentale au sens large, et même au delà mondiale, une dimension supplémentaire s’ajoute à la problématique qui ne va pas pour la simplification du ciblage.

Si l’exercice n’est pas toujours dénué de contradictions, il semble qu’entre les lignes, l’auteur(e) elle-même ne cherche pas véritablement à s’en abstraire : de la frustration exprimée d’un trop peu de Moyen Âge réaliste à celle d’une modernité perçue comme trop voyante ou, à l’opposé, de valeurs modernes attendues mais qui ne viennent pas (ou pas suffisamment) là où on les attendrait, quitte à accepter une certaine distance d’avec la réalité historique.

Pour brasser un corpus où l’originalité se laisse souvent supplanter par la monotonie, on peut, bien sûr, comprendre certaines de ses attentes. Toutefois, du point de vue d’une partie importante du public, le sujet de l’inclusivité/diversité reste sensible et polémique à bien des égards, sinon même politiquement glissant. Il est même au cœur d’une lutte idéologique brûlante d’actualité qui divise et oppose conservateurs et progressistes du monde occidental (et au delà), et qui renvoie aussi, dos à dos, influences culturelles récentes, voire exogènes (ie : outre-Atlantique) et modèles endogènes traditionnels encore vivaces. Dans ce contexte, difficile pour le chercheur de reprendre à son compte certains de ces thèmes, sans se positionner de fait, voire sans donner l’impression d’en faire une certaine promotion, au risque de se mettre, au passage, dans la situation peu confortable de compter les points des absences ou des trop pleins (3).

Si ces questionnements sont loin d’occuper tout l’ouvrage, ils ne seront sans doute pas du goût des lecteurs de tous bords. Il leur restera alors à considérer que ce positionnement témoigne de réflexions politico-philosophiques modernes à l’œuvre dans nos sociétés, comme dans certains courants universitaires actuels. Puisque diversité il y a, on peut aisément concevoir que des questions se posent autour de son traitement même s’il faut aussi constater qu’en matière d’Histoire comme de contes ou de littérature classiques, certaines revisites restent très mal reçues par les franges les plus conservatrices du public, qui peuvent même, quelquefois, les percevoir, quand elles se généralisent, comme des formes déguisées de provocation.

Autres réflexions et questionnements

En ce qui nous concerne, des questions toute autre nous sont venues à l’esprit à la lecture de l’ouvrage, notamment en terme d’approche comparée, non point dans le seul champ des séries télévisées médiévalistes, mais dans celui, plus large des séries TV. Ces interrogations touchent sans doute plus aux domaines de la sociologie et de l’anthropologie mais nous les livrons ici pour réflexion, tout en étant conscient qu’elles supposeraient d’élargir le corpus, pour l’approcher sur une autre forme, voire même avec d’autres outils méthodologiques. Il pourrait être intéressant de les poser directement à l’auteur(e) mais qui sait ? L’avenir nous le permettra peut-être.

Hero’s journey, acculturation et Moyen Âge importé ?

Quid de similitudes entre certains modèles d’écriture redondants soulignés dans l’ouvrage et certains procédés en usage dans un bon lot d’autres séries/fictions ? Le célèbre « monomythe » de Joseph Campbell et son « Hero’s Journey » ont, semble-t-il, fait recette chez les scénaristes américains (et même de notre côté du monde puisqu’Alexandre Astier, lui même avait dit s’en être inspiré). Dans un certain nombre de remarques adressées au modèle de l’itinéraire du héros de la série médiévaliste, il nous semble en retrouver clairement la trace.

Toujours sur fond d’anthropologie ou de sociologie critique, qu’en est-il des influences anglo-saxonnes débordantes sur les fictions télévisuelles et leurs narratifs et donc de la part d’acculturation ou « d’impérialisme culturel » dans l’ensemble de ce corpus ? Qui vient nous dire ce que doit être le Moyen Âge ? Comment il doit évoluer, ce qu’il doit désormais inclure ou exclure ? Qui y projette ses idéologies, ses créatures fantastiques, ou ses démons ? De quelle société est-il vraiment le miroir ? Qui tient, encore une fois, les rennes des définitions ? Correspondent-elles véritablement à nos modèles culturels et nos questionnements historiques et sociaux ? Dans le même registre, les mécanismes d’identification aux modèles et aux problématiques sociales, communautaristes, raciales, culturelles outre-Atlantique ne finissent-ils pas par arriver plus vite dans nos sociétés que l’évolution des représentations médiévales elles-mêmes ?

Ecriture de classes et moyens de distanciation ?

Sur un registre un peu différent (quoique) : dans la construction de ces séries ne peut-on voir à l’œuvre un modèle (néo)libéral sous-jacent, peut-être même l’existence d’une « écriture de classes » appliquée à la série médiévale comme à d’autres thématiques ?

En somme, « pouvoir, argent, faste, réussite sociale, conquête, guerre » restent souvent les thèmes idéologiques moteurs, avec un peu de romance pour habiller tout le monde et une main tendue vers la veuve, l’orphelin et le bon peuple pour le côté chevaleresque. Or, n’y a-t-il pas certaines convergences entre le héros nobiliaire des séries médiévales et le héros libéral bourgeois de certaines séries TV plus modernes (aisance financière et capitalistique, aisance dans la consommation, aisance dans le transport, mais encore instrumentalisation similaire des classes populaires et des personnages d’arrière-plan : le tavernier bavard vs Huggy les bons tuyaux, l’indic, l’informateur, ou encore le forgeron surdoué vs le type qui refile des gadgets à la cool à James Bond ou à Batman ? En pensant à tout cela, nous avons en tête l’ouvrage d’un sociologue des années 70-80 qui traitait justement des feuilletons télévisés américains sous cet angle sociologique de classe dont nous n’avons pas encore retrouver la référence.

Dans la série des questions qui viennent encore à l’esprit : si on a bien compris que, dans la course aux produits sériels « goût Moyen Age », la recherche d’une certaine consistance historique ne supplante que rarement l’exercice du divertissement : qui sont les auteurs et quels sont leurs moyens en terme de distanciation ? Se documentent-ils vraiment sérieusement et avec quel degré d’exigence sur la question historique ? Font-ils de l’idéologie ou reproduisent-ils simplement des préjugés qui se colportent sur le monde médiéval ? Dans la même veine, quand il y a des conseillers historiques quels sont leur véritable statut ? Décorum, costume, cohérence relative ? Ont-ils une incidence réelle sur les narratifs ou ne servent-ils que de caution ? (4). On boucle un peu, mais une fois de plus, il serait intéressant d’approcher en détail la question de qui finance et qui écrit, mais aussi de se plonger de plus près sur ces terrain là, pour mieux comprendre les processus de création de l’intérieur (contraintes et figures imposées aux auteurs, dimensions collective ou individuelles des processus d’écriture, nature des représentations, indicateurs et critères de mesure d’un scénario réussi, etc,…).

Roman national et séries historiques hors occident

Enfin, on analyse bien ici des productions occidentales mais une analyse culturelle élargie pourrait sans doute être pertinente. Si l’on se penche du côté de certaines séries télévisuelles asiatiques ou même de long métrages japonais, coréens ou chinois sur la période médiévale, on verra que le narratif colle souvent à des partis-pris plus proches du « roman national ». L’universalisme ou l’individualisme ne semblent pas se tenir au centre de tous ces narratifs, voire même plutôt moins que plus. Cela soulève de fait une autre question : cet exercice de valorisation « collective » ou de recherche d’une certaine cohésion sociale par l’histoire fictionnelle est-il devenu ringard ou même tabou à tout le moins, dans les pays de la zone européenne qui ont vécu directement le Moyen Âge ? S’est-il dilué dans d’autres objectifs idéologiques (universalisme, européisme, atlantisme, etc…) ? Et pour finir, à quelques exceptions près (ex : kaamelott) vivons-nous dans un Moyen Âge imaginaire, par regards interposés et qui n’obéit plus qu’à des agendas hors de notre portée ?

En terme sociologique, il nous semble que ce sont autant de questions qu’il pourrait être pertinent d’adresser même si, encore une fois, elles débordent du strict contexte du médiévalisme que s’était fixé l’auteur(e) de l’ouvrage présenté ici.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

(1) Le médiévalisme a quarante ans, ou « L’ouverture qu’il faudra bien pratiquer un jour », Vincent Ferré, dans Moyen Âge en séries, Médiévales 78, éd. Alban Gautier (2019)

(2) Après et c’est une question plus large sur le thème générique de la violence dans les séries, mais les sociétés de production ont-elles vraiment besoin faire appel au Moyen Âge pour légitimer ou satisfaire le goût de l’horreur et de la violence débridée ? Il semble que les séries sur les serial killers, les zombies et autres joyeusetés ont allégrement ouvert la marche.

(3) Cf l’impossible neutralité du chercheur dans le champ des sciences humaines

(4) Des médiévistes comme Jacques le Goff ou Michel Pastoureau ont servi comme conseillers et donc comme caution historique sur le film « le Nom de la Rose » de JJ Annaud), construction magistrale mais qui reste assez caricaturale et a sans doute beaucoup contribué aux préjugés sur un certain Moyen Âge inquisitorial. En réalité, il semble que leur rôle se soit limité en grande partie qu’au décorum (architecture, gestuelle,… représentation des paysans, …). Pas question d’infléchir le scénario ou d’avoir un mot sur tout donc. Il y a quelques années, nous avions été, nous-même contacté par des scénaristes de BD ainsi qu’un illustrateur pour deux BD sur le Moyen Âge. On nous promettait même de nous citer abondamment dans les crédits en contrepartie. Quand nous questionnions le réalisme du scénario ou ses aspects caricaturales en général, les remarques n’étaient, en général, pas suivi d’effets. En revanche pour les costumes, les couleurs, les décorum on attendait notre caution, un peu comme un accessoiriste finalement ou un guide visuel. Devant l’irréalisme, les poncifs et le délire de certains scénarios , nous avons préféré retiré nos billes, plutôt que nous y trouver associé.