Période : moyen-âge central, XIIe, XIIIe.

Auteur : Conon de Béthune ( ?1170 – 1219/20)

Titre : «Tant ai amé c’or me convient haïr»

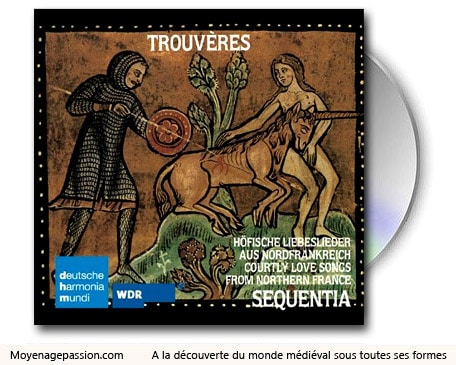

Interprètes : Ensemble Sequentia

Album : Trouvères, chants d’amour courtois des pays de langue d’Oil (1987)

Bonjour à tous,

Les limites du cadre courtois?

La pièce du jour nous entraîne sur les rives de l’Amour courtois mais c’est aussi le récit d’une déception sentimentale qui nous en montre les limites. « Tant ai amé c’or me convient haïr » Trahi, déçu par une « fausse amie », le « fine amant » est arrivé au point de rupture et fustige la fausseté de celle à qui il avait confié son cœur. Il passe même de l’amour à son radical opposé : la haine. On pourra débattre pour savoir si, en ne se pliant pas aux quatre volontés, résistances, manœuvres et caprices de sa

Petite Marie, m’entends-tu ?

Cette chanson a-t-elle pu être écrite à l’attention de Marie de France ou de Champagne (1145-1198)*, protectrice du trouvère qui l’avait même, on s’en souvient, fait inviter à la cour de France (par quoi le langage mâtiné d’Artois de ce dernier se trouva railler par la reine et le jeune héritier Philippe-Auguste) ? Certains biographes pensent que Conon de Béthune était tombé véritablement en amoureux de la Comtesse malgré leur différence d’âge. Le ton assez dur qu’il emploie ici peut toutefois laisser penser qu’il ne se serait sans doute pas aventuré à une telle offense envers sa protectrice. Par ailleurs, il faut encore ajouter qu’à d’autres endroits de son oeuvre, certaines dames auxquels il fait allusion sont clairement désignées comme n’étant pas Marie de France. Entre allégorie poétique, réalité historique et spéculations, à près de neuf cents ans de là, il demeure assez difficile de trancher.

* A ne pas confondre avec Marie de Champagne (1774-1204), la propre fille de l’intéressée, ni avec Marie de France la poétesse (1160-1210),

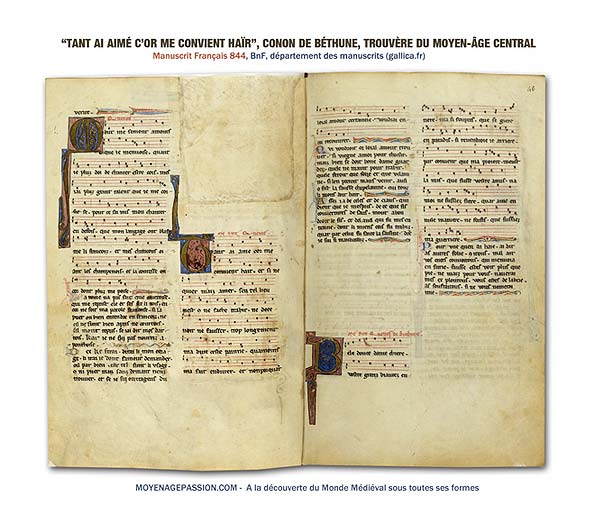

L’oeuvre de Conon de Béthune dans les manuscrits : MS Fr 844 & MS Fr 12615

Du point de vue documentaire, on trouve cette chanson attribuée à Conon de Béthune (« Quenes »), au côté de sept autres dans le manuscrit ancien référencé MS Français 844 de la BnF (consultez-le en ligne sur Gallica ici).

Pour les musiciens, les musicologues ou tout autres passionnés ou amateurs de moyen-âge et de musique ancienne, nous nous sommes même fendus d’y rechercher le feuillet correspondant (visuel ci-dessus). Le mérite ne nous en revient qu’à moitié puisque le grand historien médiéviste et chartiste Gaston Raynaud nous a fait gagner un précieux temps dans cette recherche, grâce à son ouvrage: Bibliographie des Chansonniers français des XIIIe et XIVe siècles, daté de 1884.

Précisons encore avec lui que l’on peut également retrouver les chansons de Conon de Béthune (en nombre significatif) dans le Chansonnier dit de Noailles ou MS Français 12615 (ici sur Gallica) : neuf en tout, entre lesquelles on notera à nouveau la présence de notre chanson du jour. Enfin et pour en faire complètement le tour, deux autres manuscrits font encore état des oeuvres du trouvère, le MS Français 1591 « Chansons notées et jeux partis« (ici sur gallica) en contient quatre et le Rome, Vat. Christ. 1490 en contient une.

« Tant ai amé c’or me convient haïr » par l’Ensemble Médiéval Sequentia

Une véritable anthologie des trouvères

par l’ensemble Sequentia

L’interprétation de la chanson de Conon de Béthune que nous vous proposons ici est tirée de l’excellent travail que l’Ensemble Sequentia dédiait, en 1984, aux trouvères français. Sortie tout d’abord sous la forme d’un triple album, la production fut rééditée quelques années plus tard, en 1987, sous la forme d’un double album.

Tant ai amé c’or me convient haïr.

Tant ai amé c’or me convient haïr

Et si ne quier mais amer,

S’en tel lieu n’est c’on ne saice* (de savoir) traïr

Ne dechevoir ne fausser.

Trop longement m’a duré ceste paine

K’Amors m’a fait endurer;

Et non por quant loial amor certaine

Vaurai encoir recovrer.

Ki or vauroit loial amor trover

Si viegne a moi por coisir* (choisir)!

Mais bien se doit belle dame garder

K’ele ne m’aint* (de aimer) pour traïr,

K’ele feroit ke foie* (promesse) et ke vilaine,

S’em porroit tost mal oïr,

Ausi com fist la fause Chapelaine* (fig :confesseuse),

Cui tos li mons doit haïr.

Assés i a de celés* (secrets) et de ceaus

Ki dient ke j’ai mespris

De çou ke fis covreture de saus,

Mais moût a boin droit le fis,

Et de l’anel ki fu mis en traîne,

Mais a boin droit i fu mis,

Car par l’anel fu faite la saisine

Dont je sui mors et traïs.

A moult boen droit en fix ceu ke j’en fix,

Se Deus me doinst boens chevals!

Et cil ki dient ke i ai mespris

Sont perjuré et tuit fauls.

Por ceu dechiet* (de decheoir, diminuer) bone amor et descime

Que on lor souffre les mais,

Et cil ki cellent* (cachent) lor faulse covine* (pensée, fausseté)

Font les pluxors deloiauls.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

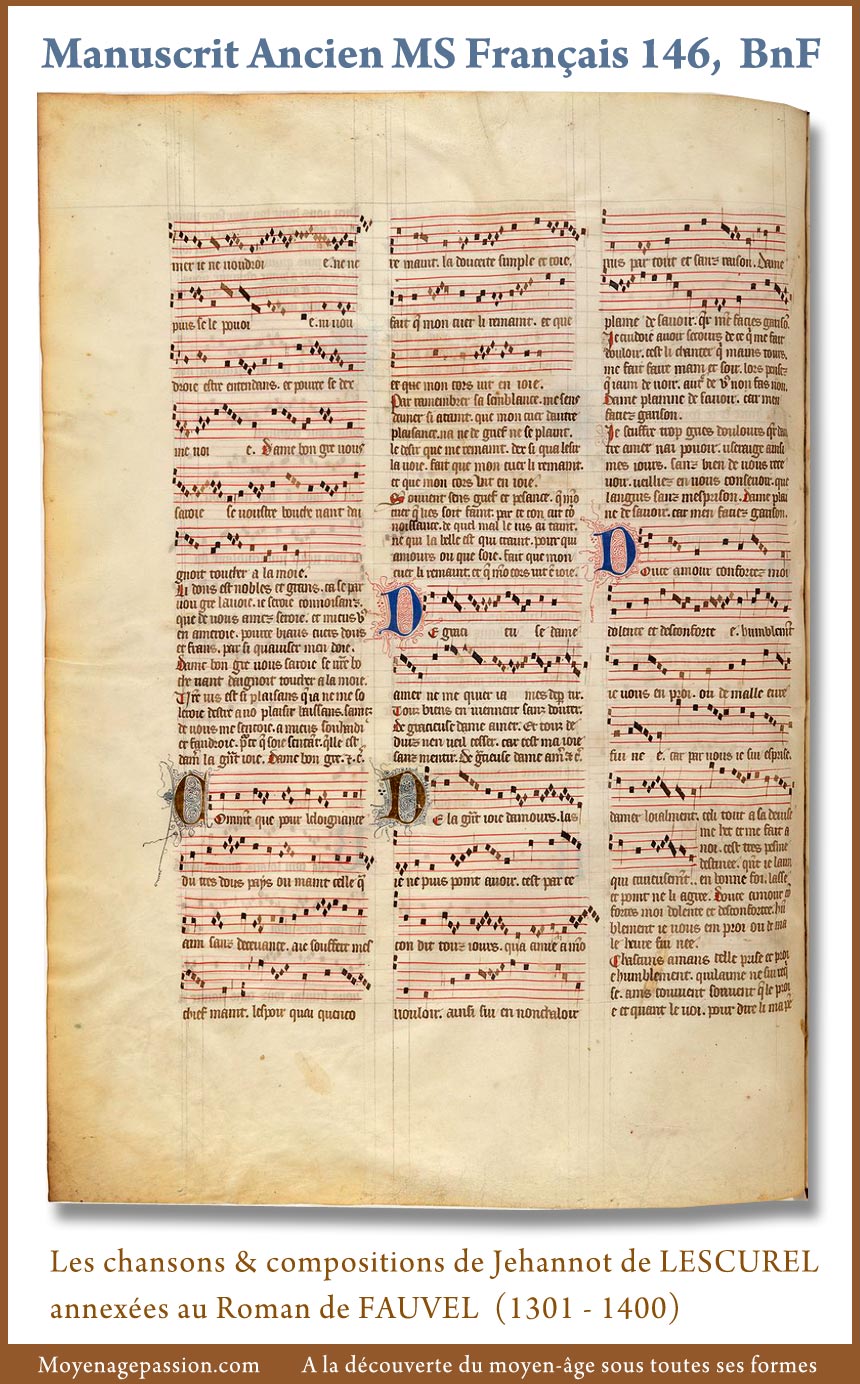

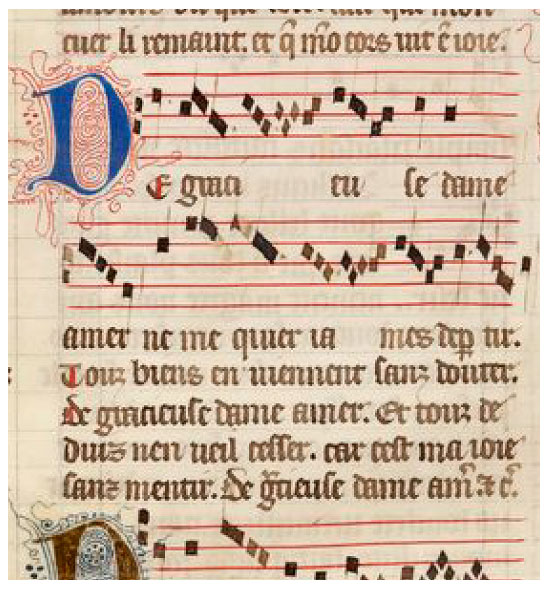

ous revenons aujourd’hui, en musique et en chanson, au Moyen Âge du XIVe siècle avec Jehannot de Lescurel. Annonciateur de l’Ars nova, pour ses innovations autant que pour sa rigueur dans l’approche des formes, cet auteur et artiste médiéval, n’est déjà plus considéré comme un trouvère mais bien

ous revenons aujourd’hui, en musique et en chanson, au Moyen Âge du XIVe siècle avec Jehannot de Lescurel. Annonciateur de l’Ars nova, pour ses innovations autant que pour sa rigueur dans l’approche des formes, cet auteur et artiste médiéval, n’est déjà plus considéré comme un trouvère mais bien

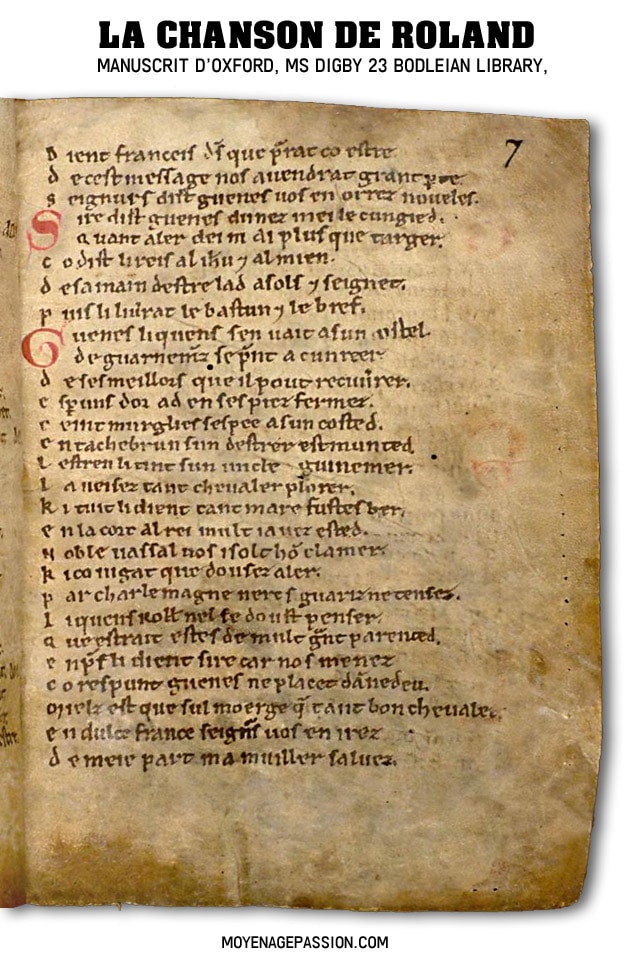

Sujet : chanson de geste, poésie, littérature médiévale, Charlemagne, Roland, Croisades, livres, moyen-âge chrétien.

Sujet : chanson de geste, poésie, littérature médiévale, Charlemagne, Roland, Croisades, livres, moyen-âge chrétien. n 2008, dans le cadre de son programme Cultures d’Islam, France Culture et l’écrivain, poète et érudit tunisien Abdelwahab Meddeb (1946-2014) recevaient l’historien, médiéviste et romaniste Jean Dufournet (1933-2012) autour de la Chanson de Roland. Dans la continuité de notre

n 2008, dans le cadre de son programme Cultures d’Islam, France Culture et l’écrivain, poète et érudit tunisien Abdelwahab Meddeb (1946-2014) recevaient l’historien, médiéviste et romaniste Jean Dufournet (1933-2012) autour de la Chanson de Roland. Dans la continuité de notre Sur ces aspects de récupération « idéologique », en l’occurrence à des fins religieuses,, soulignons, comme les deux interlocuteurs en présence ont la finesse de le faire eux-même, qu’il ne s’agit nullement ici et après coup d’en faire le procès, ni de la fustiger et encore moins de l’encenser. L’analyse critique et contextuelle de Jean Dufournet sur le sujet dépasse, par ailleurs et de loin, les simples visées liées à la croisade : les conflits internes et sociaux, les relations de vassalité du monde féodal et bien d’autres aspects conflictuels et complexes du monde médiéval ne sont pas développés ici pour des raisons éditoriales. Au final, être conscient du soubassement politique de l’oeuvre devrait donc plutôt permettre de transcender ces aspects pour la replacer dans sa réalité médiévale mais aussi pour aller à ses qualités littéraires, c’est en tout cas le voeu formé par le médiéviste, une fois démêlé les aspects idéologiques. L’intention est-elle paradoxale ? Si le chemin est difficile, la démarche est, à tout le moins, hautement louable, intellectuellement parlant.

Sur ces aspects de récupération « idéologique », en l’occurrence à des fins religieuses,, soulignons, comme les deux interlocuteurs en présence ont la finesse de le faire eux-même, qu’il ne s’agit nullement ici et après coup d’en faire le procès, ni de la fustiger et encore moins de l’encenser. L’analyse critique et contextuelle de Jean Dufournet sur le sujet dépasse, par ailleurs et de loin, les simples visées liées à la croisade : les conflits internes et sociaux, les relations de vassalité du monde féodal et bien d’autres aspects conflictuels et complexes du monde médiéval ne sont pas développés ici pour des raisons éditoriales. Au final, être conscient du soubassement politique de l’oeuvre devrait donc plutôt permettre de transcender ces aspects pour la replacer dans sa réalité médiévale mais aussi pour aller à ses qualités littéraires, c’est en tout cas le voeu formé par le médiéviste, une fois démêlé les aspects idéologiques. L’intention est-elle paradoxale ? Si le chemin est difficile, la démarche est, à tout le moins, hautement louable, intellectuellement parlant. auteurs dépendaient du pouvoir politique ou religieux pour s’alimenter, On pourrait, comme le disait ici très justement Abdelwahab Meddeb trouver sans peine des exemples de ce procédé de l’autre côté des rives de la croisade ou même en d’autres temps. Rien n’est vraiment nouveau sous le soleil quand il s’agit de motiver les hommes ou les troupes à guerroyer…

auteurs dépendaient du pouvoir politique ou religieux pour s’alimenter, On pourrait, comme le disait ici très justement Abdelwahab Meddeb trouver sans peine des exemples de ce procédé de l’autre côté des rives de la croisade ou même en d’autres temps. Rien n’est vraiment nouveau sous le soleil quand il s’agit de motiver les hommes ou les troupes à guerroyer…

ur le plan métaphorique, on peut se demander à quel point cette poésie fait aussi référence au registre religieux ou même au culte marial : lumière, salut, renouveau, blancheur, fleur des fleurs etc… C’est une hypothèse que l’on trouve notamment creuser dans un

ur le plan métaphorique, on peut se demander à quel point cette poésie fait aussi référence au registre religieux ou même au culte marial : lumière, salut, renouveau, blancheur, fleur des fleurs etc… C’est une hypothèse que l’on trouve notamment creuser dans un